長野県長野市と飯綱町にまたがる飯縄山(飯綱山(いいづなやま))に登りました。

長野県北部(北信地方)に位置する火山です。長野盆地のすぐ近くにあることから人のとのかかわりは深く、古くから山岳信仰の対象となって来た霊山です。今日においては、山麓に広がる高原にスキー場が整備され、麓の町から近い手軽な山岳リゾート地となっています。

北信地方を一望する頂から、白く染まった北アルプスの大展望を楽しんで来ました。

2020年1月11日に旅す。

飯綱山は、長野市の中心より10kmほど離れた位置にある火山です。市街地からのアクセスが良く、地元長野市の人々にとっては、とても身近な裏山的存在です。

そんな里からも目立つ山を古人達が放って置くはずもなく、飯縄山は古くから続く山岳信仰の山でありました。

飯縄山は周囲を後立山連峰と頚城山塊に囲われた場所に位置しています。

周囲の山々が盾のような役割を果たしてくれる立地条件にあることから、西高東低の冬型気圧配置化においても、日本海側の山岳地帯にありがちな極端なドカ雪が降ることはほとんどありません。

そのため、飯縄山は冬期においても比較的登りやすい山となっています。雪山初心者向けの山として、北八ヶ岳などと並ぶ定番の存在です。

手軽に登れる割には、飯縄山からの眺望は圧巻です。白く染まった後立山連邦の山並みを一望することの出来る一大展望台です。この光景を眺めるためにも、飯縄山は冬にこそ登るべき山です。

かくして訪れた冬期の飯縄山。最高の晴天に恵まれた爽快な一日となりました。

コース

飯縄山登山口バス停より山頂を往復します。下山後は飯綱高原バス停まで歩き、逆さ飯縄山を見ることの出来る大座法師池へ立ち寄ります。

標準コースタイム4時間と少々のお手軽な行程です。

1.飯縄山登山 アプローチ編 新幹線とバスを乗り継ぎ、北信の飯綱高原へ

6時17分 JR東京駅

飯縄山は、都内発であっても公共交通機関を利用した日帰り登山が可能な山です。まずは北陸新幹線はくたか号に乗り込み、長野駅へ向かいます。

なお、長野行きの夜行バスを利用すれば、交通費をもっとお安くあげることも可能です。私は例のごとく、飯縄山に行こうと思い立ったのが前日の夜だったので、夜行バスの手配が間に合いませなんだ。

新幹線を利用した場合、長野までの交通費はおよそ7,000円です。されど得られた快適さはプライスレス。車窓から浅間山の姿を眺めつつゆったりと過ごします。

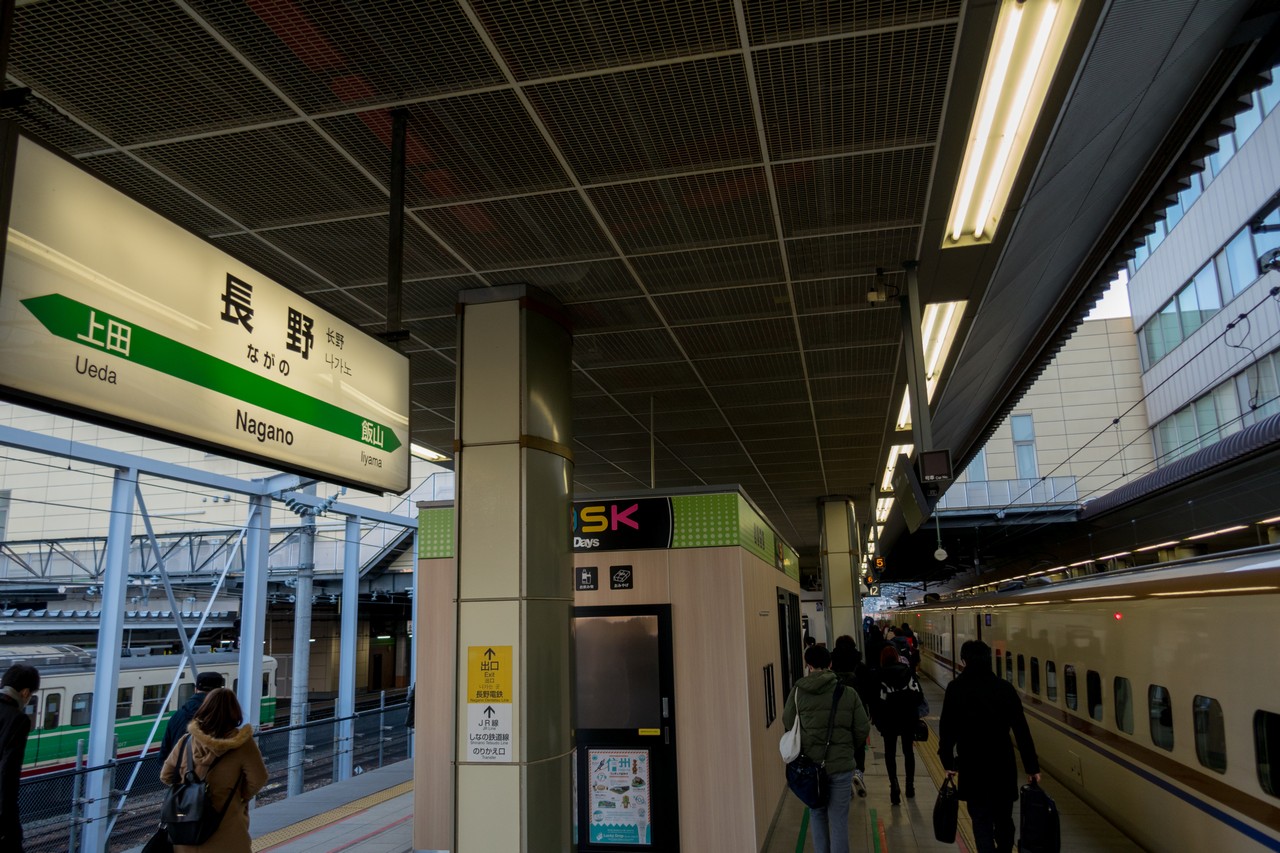

8時7分 長野駅に到着しました。もっと体の底から震えるような寒さを予測していたのですが、意外と暖かいです。

飯縄山がある戸隠方面バスは、大体1時間に一本の割合で運行されています。公共交通機関によるアクセスは、至って良好な場所だと言えます。

ちなみに戸隠方面のバスが発着するのは7番降り場です。駅前のロータリーからは道を挟んだ向かいにあり、少し距離が離れています。

既に行列が出来ていてぎょっとするも、並んでいた客の大半は戸隠スキー場直行の急行バスに乗り込んで行きました。

乗り場の目の前にアルピコ交通の営業所があり、事前に切符を購入可能です。車内でも清算は出来ますが、両替でオタオタしたりすることの無いように、事前に買っておいた方がスムーズです。

時刻表より少し遅れてバスがやって来ました。この日は地元の消防団の出初式があったため、迂回ルートとなりすこし時間が余計にかかったようでした。

ループ橋をグルグルと回りながら登ると、やがて前方に白い大きな山の姿が見えて来ました。あれがお目当ての飯縄山のようです。

9時22分 飯綱山登山口バス停に到着しました。下車したのは私一人だけです。実はあまり人気が無いのでしょうか、飯縄山は。

バス停の名前は飯縄山ではなく飯網山となっていますね。両方の名前が使われていて、どちらが正しいのかイマイチよくわかりません。

2.仏像に見守られながら歩む、信仰の道

9時30分 身支度を整えて行動を開始します。目指す飯縄山この通り真正面にあり、登山道もほぼ一直線です。

登山口までしばしの舗装道路歩きです。一部凍結している場所はあるものの、滑り止め無しでも歩ける状態でした。今年の冬は本当に雪が少ない。

10分少々歩いたところで鳥居が現れました。ここから登山道がスタートします。

登山口付近の積雪量は至って少なく、せいぜい5cmくらいと言ったところでしょうか。アイゼンは全く必要ないレベルなので、ツボ足のまま登ります。

林道を横断したところで、再び鳥居がありました。ここが南登山道の入り口です。それでは張り切て行ってみましょう。

飯縄山は山岳信仰の山でもあります。この南登山道は、山頂に存在する飯縄神社の参道にあたる道です。

信仰の山らしく、道すがらに全部で13体の仏像が安置されており、通りすがる参拝者の姿を見守ります。

ちゃんと13体を数えながら登ろうとしておりましたが、2体目から早くも見過ごしてしまい、早々に諦めました。仏への信仰の道は、私には遠すぎるようです。

木の間からチラチラと北アルプス山並みが見え隠れします。森林限界を超えて以降の眺望に、大いに期待が高まります。

途中までは傾斜も緩く歩きやすい道が続きます。しかしやがて前方に、絶壁のような角度でもって立ちはだかる斜面が見えて来ます。

10時35分 駒のつなぎ場まで登って来ました。コースタイム的に、飯縄山のほぼ中間地点と言ったところです。

ちみに駒というのは馬の事です。この先からは、馬は入れないような傾斜の道が始まると言うことですな。全国各地の山で割とよく見かける「馬返し」などと同じ意味合いの名称ですね。

傾斜がきつくなるので、ここからはアイゼン装着で行きます。前爪の無い6本爪の軽アイゼンです。

雪の状態にもよりますが、基本的に飯縄山に登るにピッケルは必要なく、軽アイゼンとストックだけで十分です。

3.飯縄山登山 登頂編 森林限界を超えて、北信一帯を広く見晴らす好展望の頂へ

駒のつなぎ場を過ぎると、早速道の勾配が増して来ました。

とは言っても、しっかりと九十九折れがついているので、前爪のあるアイゼンを履いていないと登れないような、極端な勾配ではありません。

徐々に背後の視界が開けてしました。眼下に広がる長野盆地は、朝もやに覆われていました。

一ヵ所だけ鎖場がありますが、別に鎖を使わずとも登れるレベルで、特に危険はありません。

クサリ場の先に富士見の水場とよばれる給水ポイントがあります。この季節には流石に涸れているだろうと思いきや、しっかりと水が出ていました

ちなみにこの水場からは、本当に富士山が見えます。中央に薄っすらと見えているのがお分かりになるでしょうか。

浅間山も見えました。北側から見ると、南側から見た時の様な圧倒的な存在感がなく、周囲に山に埋もれています。

徐々に周囲に木が少なくなってきました。森林限界が近い。

水気が多くベトベトだった登山口付近の雪から雪質が変わり、サラサラの粉雪になりました。アイゼンをつけていても滑って登りにくく、地味にスタミナを削られます。

遂に前方の視界が開けました。空には雲一つなくパーフェクトな状態です。樹林帯を出たことにより、少し風が出て来ました。

降り向けば、横一列に居並ぶ北アルプスの山並みを一望できます。実に素晴らしい。

後立山連峰の山々が、神々しいまでの圧倒的な白さでもって並んでいます。左から順に鹿島槍ヶ岳(2,889m)、五竜岳(2,814m)および唐松岳(2,695m)です。

遠くからでも一目でわかる、この槍ヶ岳(3,180m)の圧倒的存在感よ。望遠レンズを持ってこなかったことが悔やまれる光景です。雪山は何かと荷物が嵩張るのでね。

この地獄の針山のごとくギザギザしている山は、修験の山として名高い戸隠山(1,904m)です。

岩場は大の苦手なんですが、それでもこの姿を見ていたら、なんだか無性に登りたくなってきました。これは「何時か登りたい山リスト」に登録する必要がありますな。

南に目を向けると、北信と呼ばれる長野県北部の一帯全てを見晴らすことが出来ます。

長野市の中心がある長野盆地が眼下に見えます。長野市民は、あそこから日々飯縄山を眺めて過ごしているわけですな。信仰の対象となるのにも納得の立地です。

この遠くに見えている山が何なのか始めは分からなかったのですが、よく見るとこれは八ヶ岳ですね。なるほど、北側から見るとこんな風に見えるのですか。

ちょっと危なっかしい感じのするトラバースが一ヵ所あります。踏み外さないよう慎重に。

ここで再び鳥居です。小さなお社があるだけで、飯縄神社があるのはさらにもう少し先です。

やがて山頂らしき場所が見えて来ましたが、ここはまだ頂上ではありません。飯縄山は南北二つのピークを持つ双耳峰で、ここは南峰です。

最高地点は、この先に見えている北峰の方となります。南峰からはおよそ10分ほどの距離です。

南峰山頂の傍らに、飯縄山神社があります。ちょっと参拝しに来るのも楽ではない神社ですね。

冬の雪の重みに耐えるためなのか、建物そのものは鉄筋コンクリート製です。緊急時には逃げ込むことも出来そうな造りです。

鳥居の先に参道は無く、崖が迫っています。人ではなく神様が通るためのものですね。

真下に飯縄高原スキー場が見えます。かつては長野五輪の競技会場であったこともある市営のスキー場ですが、経営難により既に閉鎖されることが決まっています。

山頂に向かいましょう。なお稜線上は笹原となっており、トレースを外れたとたんに、股の下くらいまで踏み抜きます。

これまで山影に隠れていた北側の光景も見えまて来ました。この極めて特徴的な姿の山は、越後の名峰、妙高山(2,454m)です。面白いカタチの山ですよね。

妙高山の並びには、同じ頚城(くびき)山塊に属する火打山(2,462m)と新潟焼山(2,400m)が並びます。いずれも豪雪の山であり、初夏には高山植物の楽園となります。

この尖った山は、戸隠連邦最高峰の高妻山(2,353m)です。コースタイムが長めで、なかなかハードな山であるらしいですね。

稜線上には樹氷がチラホラとありました。ギラギラの日差しを浴びて、今にも消え入りそうな状態でした。

12時 飯縄山に登頂しました。ほぼ標準コースタイム通りの時間での登頂です。雪がついた状態でも歩きやすい道でありました

山頂の様子

かなり広々としており、大勢が押しかけても収容可能なだけのキャパシティがあります。ただし吹っ晒しの場所なので、冬期であればそれなりに寒いです。

4.飯縄山山頂からの眺望

山頂からは、視界を遮るもののないほぼ全方位に展望が開けます。眺めには大いに期待して良いいですよ。

おまけに方位盤まであるので、山座同定が大いに捗ります。夢中になりすぎて、体が冷え冷えになってしまわないように気を付けてくださいね。そりゃお前だ。

遠く彼方に見えるこのひと際白い山並みは、越後三山です。流石は豪雪地帯の山だけあって、混じりっけなしの驚きの白さです。

中央の尖った山は志賀高原の鳥甲山(2,037m)です。その右隣になるのっぺりした山が苗場山(2,145m)ですね。長野側から見たのは初めてかもしれない。

こちらは志賀高原尾の中心付近です。真ん中の山が横手山(2,307m)ですかね。草津白根はここからでは見えないようです。

これは途中からも見えていた浅間山(2,568m)と四阿山(2,354m)です。

こちらから見た浅間山は、全然プリンっぽくはありません。この山が遠目にもわかるシンボリック的な存在であるのは、あくまで関東地方の側から眺めた時限定ですね。

これは先ほども見えていた妙高山です。妙高山については、山頂からよりも途中の稜線からの方が良く見えました。

妙高山の背後には日本海の海原まで見えました。海なし県として名高い長野県ですが、海岸と直接接していないと言うだけで、少なくとも北信一帯は日本海からそう遠く離れてはいません。

続いて北アルプスを眺めてみましょう。居並ぶ後立山連峰が圧巻の光景を見せてくれます。

これは白馬三山です。名前に白と付いているだけの事はあって、圧倒的な白さです。

八方尾根と唐松岳。唐松岳も冬期であっても比較的登りやすい山です。今日登った人たちは大勝利であったことでしょう。

これは爺ヶ岳(2,670m)、針ノ木岳(2,821m)および蓮華岳(2,799m)かな。歩いたことのない一帯なので、イマイチ同定に自信が持てませんが。

みんな大好き槍ヶ岳と穂高連邦です。後立山連峰の一帯に比べると、雪の付き方がかなり少ない感じですね。

真正面に薄っすらと富士山の頭が見えました。こんな遠くからでも見えるとは、流石は日本一の山。

眼下に見えているこの池は大座法師池と呼ばれています。大座法師と言うのはダイダラボッチの事です。

この後、下山後にこの池へ立ち寄る予定でいます。あの場所から飯縄山そのものの姿を眺めるためであることは言うまでもありません。

逆さ飯縄が見えるスポットらしいので期待していたのですが、どう見ても凍結していますね。北信の冬の冷え込みと言うのを、少々甘く見ていたかもしれません。

5.飯縄山登山 下山編 雪山の下山はあっという間

12時35分 山座同定に夢中になりすぎて、すっかり体が冷えてしまいました。ボチボチ下山を開始します。

方角的に、下山時はアルプスに向かって歩いて行くことになります。おかげで、往路よりもさらに素晴らしき光景を拝みながら歩くことが出来ます。

どこまでもギザギザな戸隠連邦。「そのうち登ってやるから覚悟しやがれ」と捨て台詞を投げかけておく。

樹林帯に入るまでの間、しばしの絶景を楽しみながら下りました。

森の中に入ったら、後はもう作業です。登った時よりもすっかり緩んでしまった雪に足を取られつつも、黙々と足早に下り続けます。

13時15分 駒のつなぎ場まで戻って来ました。雪山の下山と言うのは、本当にあっという間です。

行きに見落としてしまった仏像を回収しつつ、サクサクと高度をとして行きます。

という事で、割とあっけなく下山完了です。ストックとアイゼンは収容して、元来た道をもどります。

13時55分 飯綱山登山口バス停へと戻って来ました。行動開始から5時間25分ほどのお手軽な山行きでありました。

6.大座法師池に寄り道し、飯縄山そのものを鑑賞する

さて本来であればこのままバスを待つだけな訳ですが、先ほど宣言した通り大座法師池へ歩いて向かいます。飯綱山登山口からは、徒歩で30分と少々距離です。

・・・登り返し・・・だと。そんなものがあるとは聞いておりませんよ。

飯縄山の麓には、大谷地と呼ばれる湿原が広がっています。雪解けの季節に訪れれば、素晴らしき光景に出会えることでしょう。

という事で、大座法師池までやって来ました。案の定と言うか、コチコチに凍結しておりました。

逆さ飯縄こそ見れなかったものの、飯縄山の全景を無事写真に収めて、本日のミッションは終了です。

飯縄高原バス停でバスを待ちます。本当にどうでもいいことですが、飯綱山登山口バス停から乗るよりも運賃が130円ほどお得です。・・・本当にどうでもいい話でしたかね。

藤ノ井線で松本に出てから特急あずさと言うプランも一瞬検討しましたが、やたら時間がかる割には大して安くもないので、帰りも素直に新幹線を利用します。

最後に、車窓から去って行く飯縄山に別れを告げて、帰宅の途につきました。

かくして、遠路はるばる決行した北信への日帰り弾丸の旅路は、最高の天気にも恵まれ大満足の内に幕を下ろしました。戸隠高原の一帯は、長野駅からのバス本数運行本数も多く、公共交通機関によるアクセスが良好です。道中に危険個所は殆どなく、雪山初心者にも文句ないしにオススメすることの出来る一座です。

白く染まった北信地方の大絶景と出会いに、飯縄山へ遠路はるばる繰り出してみてはいかがでしょうか。

<コースタイム>

飯綱山登山口BS(9:30)-南登山道入口(9:45)-駒のつなぎ場(10:35)-飯縄神社(11:45)-飯縄山(12:00~12:35)-駒のつなぎ場(13:15)-南登山道入口(13:40)-飯綱山登山口BS(13:55)-飯綱高原BS(14:30)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント