神奈川県横須賀市にある三浦富士(みうらふじ)と武山(たけやまに)に登りました。

三浦半島の中部を南北に連なる三浦丘陵に属している山です。標高およそ200メートル前後の低山ながらも、海が見える好展望地であることから人気のハイキングコースとなっています。

三浦海岸桜まつりの開催時期に合わせて、春の気配が漂い始めた三浦半島をぶらりと巡り歩いて来ました。

2025年2月21日に旅す。

三浦富士と武山は、三浦半島の先端にもほど近い横須賀市南部の丘陵上に位置している低山です。武山ハイキングコースとして整備されており、通しで歩いてもコースタイム2時間少々と大変手軽な存在です。

道中には特にこれと言った難所もなく、登山初心者や子連れのファミリー登山に適しているコースです。普段から山歩きをしている人にとっては、少々物足りないボリュームであるとも言えます。

2月中旬から3月上旬頃にかけての時期の三浦半島で忘れてはならないのが、この時期に咲き始める早咲きの桜である河津桜です。毎年河津桜の開花の時期に合わせて、三浦海岸桜まつりが開催されています。

軽めの登山をしつつ河津桜も見物する一挙両得を狙ってこの時期に訪問したのですが、令和7年の河津桜は例年よりも開花が遅めで、まだ咲き始めたばかりのフライング状態でした。

下山後は何となく気分で岬のある荒崎公園まで足を伸ばします。河津桜の方は少々残念な感じでしたが、春の気配が濃くなりつつある三浦半島をゆるりと巡り歩いて来た1日の記録です。どうぞ肩の力を抜いてご覧ください。

コース

京急線の津久井浜駅よりスタートして三浦富士に登頂します。その後は途中にある砲台跡に立ち寄りつつ、隣の武山まで縦走します。下山は一騎塚方面へ下り、そのまま関東ふれあいの道に沿って荒崎公園まで歩きました。

通常の武山ハイキングコースに、荒崎公園までの歩行をオマケで付け足した行程です。

1.三浦富士&武山登山 アプローチ編 赤い電車で行く三浦海岸への旅路

5時57分 品川駅

三浦半島へ出かけるとなれば当然、みんな大好きな赤い電車こと京急線の出番です。朝っぱらから結構混んでいる三崎口行きの特急電車に乗り込みます。

7時14分 終点の三崎口駅の一つ手前の三崎海岸駅で下車します。ここは目指す三浦富士の最寄り駅ではありませんが、本日は先に河津桜見物をして行こうと言うことで、ここで一度降ります。

駅前の広場に三浦海岸桜まつりの会場が設営されていましたが、まだ朝早い時間であるため営業はしていません。そして肝心の河津桜の方はというと、まだ大部分が蕾の状態です。

今年の冬はずっと暖冬の傾向が続いていましたが、ここに来て寒の戻りがあり花の開花に急ブレーキがかかった格好です。

駅前の桜はまだ全然咲いていませんが、もっと陽当たりの良い場所にある木はもう少し開花が進んでいるかもしれません。ひとまずはそれに期待しておきましょう。

せっかく三浦海岸まで来ているのですから、河津桜見物を始める前に一度砂浜から海を眺めていくことにします。駅から海岸までは5分もあれば歩ける距離です。

海岸までやってきたところで、いつものお決まりのセリフである「ヒャッハー、うみだッー!」を叫んでおく。特に何か海岸に用事があるわけでもなく、このセリフを叫ぶためだけに来たようなものです。

三浦海岸は全長およそ1kmの長さの砂浜となっており、夏は海水浴場になります。ただ身も蓋もないことを言ってしまうと、東京湾側であるため、海水はあまり綺麗ではありません。

三浦半島は東京湾側と相模湾側では海の綺麗さにかなりの違いがあります。三浦で海水浴がしたいなら、相模湾側にある荒井浜海水浴場などがオススメです。

東京湾を挟んだ向かいの房総半島の山が良く見えています。富山(350m)と伊予ヶ岳(337m)は、シルエットが特徴的なので遠くからでも同定は容易です。

2.三浦海岸の河津桜並木を見物する

駅まで戻って来ました。蛇足はこれくらいにして、本日の本題・・・ではありませんが、副題であるところの河津桜見物に移りましょう。

河津桜の並木があるのは、三浦海岸駅と三崎口駅のちょうど間の辺りです。とりあえず三崎口駅を目指して歩いて行きましょう。

提灯が並んでおり、駅の周辺は夜にライトアップが行われるようです。今回私は登山よりも桜見物の方を先にした行程を組んでしまいましたが、逆にした方が良かったかもしれない。

京急線の線路に沿って道なりに進みます。駅の周辺には桜並木がないため、足早にサクサクと行きましょう。

高架の下を潜りさらに進むと、お待ちかねの桜並木が現れました。京急線の線路沿いに長々と続いています。

ポツポツと疎らに咲いている個体もありますが、全体の開花状況としてはまだ1~2分咲と言ったところでしょうか。例年ですとちょうど今くらいの時期が見頃なのですが、今年の桜の開花はだいぶ遅れているようです。

菜の花の方は良い感じに見ごろを迎えています。河津桜と菜の花のコラボが三浦海岸桜まつりの見せ場である訳なのですが、開花のタイミングが若干ずれてしまったようです。

桜並木の脇を赤い電車が走り抜けていくこの光景は、三浦海岸桜まつりの大定番です。パンフレットなどでよく目にする構図なので、始めて見た光景なのにどこか既視感があります。

思った通り陽当たりの差による違いがあるらしく、先ほどよりも開花が進んでいる場所もありました。

駅前の蕾しかない木を見た時にはどうなることかと思いましたが、こうしてしっかりとお花見することが出来ました。これで一応は、来たかいがあったと言う事が出来そうです。

小松ヶ池公園まで歩いて来ました。桜並木を見物しつつ三浦海岸駅からこの公園までを往復するのが、三浦海岸桜まつりとして最も一般的な行程であるようです。

公園内にも桜並木がある様なので、覗いて行きましょう。

農業用のため池があり、池の周辺が公園として整備されています。ごく小さい池ですが、冬には多く渡り鳥が飛来してくる越冬地となっています。水際に芦が茂っていて、いかにも水鳥の餌になる水生生物が多く生息していそうな環境です。

これはオナガガモかな。案内板によると様々な種類の水鳥が飛来するようですが、この日見かけたのはこのカモの家族だけでした。

池の辺にも河津桜の並木があるのですが、こちらはまだ完全につぼみの状態でした。咲いていれば水面のリフレクションがさぞや綺麗であろうことが予想できるだけに、残念感もまたひとしおです。がっくし。

さて、先ほどの網越しに京急線が走っている構図と同じくらいに三浦海岸桜まつりで大定番だったのが、京急線の跨線橋の上から眺めた線路沿いの桜並木の光景です。

しかしどうやら、路上に脚立やら三脚やらを置いて地元住民の往来を妨害する迷惑行為が後を絶たなかったらしく、現在橋の上からの撮影自体が禁止となっています。まあ当然そうなってしまうでしょうね。

と言うことで、橋の手前から1枚だけ。確かに1番見ごたえがありそうなスポットではあるのですが、くれぐれも通行の邪魔をしないようにご注意ください。

跨線橋の下からも1枚。ここは陽当たりが良いらしく、かなり開花が進んでいました。

三浦海岸駅まで引き返しても良いのですが、せっかくなのでこのまま三崎口駅まで歩きます。三崎口駅は小さな丘陵地の上にあるため、京急線の線路は高々とした高架になっています。

小松ヶ池公園と三崎口駅の間には桜並木はなく、こうして疎らに数本あるくらいです。散策コースとして三浦海岸駅からの往復が推奨されているのはそれが理由なのでしょう。

三崎口駅に向かって結構急な坂道を登って行くと、小規模ながらここにも河津桜の並木がありました。

花の中をメジロが忙しそうに飛び回っていました。ウメジローならぬ河津桜ジローです。動きがすばしっこくて、写真に撮るのはなかなか難しいです。

8時45分 三崎口駅まで歩いて来ました。いつも電車かバスに運ばれて来るので意識したこともありませんでしたが、実はこんな高台の上にある駅でしたか。

駅前からこの後に登る予定の武山が見えています。なんだかもう既に一仕事を終えたかのような達成感につつまれていますが、まだここからが本題でございます。

と言うことで、到着して早々ですがそのまま電車に乗り込み、武山ハイキングコースの最寄り駅である津久井浜駅へ移動します。

8時55分 津久井浜駅に到着しました。三浦海岸駅の一駅隣で、所用時間は5分とかかりません。

当初は三崎口駅側からスタートしてずっと歩いて行くつもりで計画していたのですが、それだと舗装道路歩きが無駄に長くなってしまうため、間に電車での移動を挟む今回の形に変更しました。

3.伊豆半島と大島を一望する、好展望地の三浦富士

あらためましてここからは登山の部と言うことで、9時ちょうどに再び行動を開始します。まずは高架の下をくぐって道なりに進んできます。

武山ハイキング―スは全行程のおよそ半分くらいは舗装道路歩きで、運動強度的には登山とも言えないお散歩コースのようなものです。のんびりと気楽にまいりましょう。

やがて道標が現れるので、後はその導きに従って進めば、特に迷うような要素はありません。人気のハイキングコースらしく、分岐地点には必ず道標があります。

前方に目指す三浦富士が見えて来ました。山を名乗ってはいますが、扱いとしては三浦丘陵の一部です。ちなみにこの三浦丘陵は、多摩丘陵まで尾根がずっとつながっています。

緩やかに登って行くと、何時しか周囲はミカン畑になりました。路地物販売が無いかと期待していたのですが、時期的にもうとっくに収穫は終わっており、緑々としたの葉だけが茂っている状態でした。

背後に海が見えました。海の対岸に見えているのは、位置的に伊豆半島の天城山(1,406m)でしょうか。初めて目にするアングルなので、同定にイマイチ自信が持てません。

ミカン畑の只中を行く農道を突き当りまで登って行くと、警察犬の訓練所がありました。施設の性質上どうしたって犬の鳴き声が発生するでしょうから、こうして町はずれの山中にあるのも納得です。

犬の訓練所の脇からようやく登山道が始まります。それでは張り切って行ってみましょう。

登り始めて早々から、いきなり階段になりました。ちなみに、この階段は山頂までずっと続きます。三浦富士は山と言うよりは公園か何かだと考えた方が妥当であるかもしれない。

登山道に入ってから僅か10分少々で、あっけなく山頂らしき場所に飛び成しました。え?もう着いたのですか??

9時45分 三浦富士に登頂しました。駅を出発してからの所用時間は45分程で、そのうちの大部分は舗装道路歩きでした。やはり登山というよりはお散歩コースですねこれは。ちなみに、標高は179メートルです。

山頂からは全方位のパノラマとまではいきませんが、南西方向が広く開けています。海の先に伊豆半島が良く見ています。

南側の三浦半島の先端方向の光景です。海上に見えているのは伊豆大島なのですが、普段見慣れている丹沢や箱根の方から見た時とはだいぶ異なるシルエットに見えます。

三浦富士を名乗っているだけの事はあってか、富士山もしっかりと見えます。本日は雲が多めでちょっと残念な感じです。

4.高角砲陣地の跡が残る砲台山

先へ進みましょう。もと来た道には戻らずに、武山方面へ下っていきます。こちらの登山道もしっかりと階段でした。三浦富士は全方位が鉄壁の階段に守られた山であるようです。

現在三浦半島中部の山間部では、外来種であるタイワンリスが異常繁殖しており、深刻な農作物被害が発生して問題になっています。

動きが素早くて写真を撮るのはなかなか難しいのですが、登山道のそこかしこから、ガソゴソと動き回る気配や鳴き声がしてきます。いったい何匹いるのだろうか。

これほど大量にいたら、元からあったはずの生態系にも多大な悪影響が及んでいることでしょう。

まるでリスの大群に取り囲まれているかの様な中を下って行くと、すぐに未舗装の林道らしき道と合流しました。

この道は林道ではなく、この先にかつて存在した武山高角砲台へ弾薬を搬入するための軍用道路を前身としています。横須賀港を守るための防空施設の一つだったのでしょう。

これはベンチなのか何なのか、不思議なデザインをしたレンガ敷きの展望所がありました。

三浦半島先端の三崎港方面の展望が開けています。突出して背の高い山こそありませんが、平坦な場所はほぼなく山がちな地形であることが良くわかります。

この地形故に三浦半島は居住にはあまり適しておらず、首都圏に近い立地にありながら過疎化に苦しんでいるというニュースを、どこかで目にした記憶があります。

ここでも伊豆大島の姿が目を引きます。最近訪問してきたばかりなので、ついつい目が向いてしまいます。

分岐が現れました。まっすぐ武山に向かうには左へ直進ですが、その前に砲台山に寄り道をしていきます。

渦巻き状の緩やかな坂道を登って行くと、すぐに頭上の開けた場所に出ました。

山の下らも良く見えていた、NTTのアンテナ塔が目の前にありました。かつての軍用道路は、そのままアンテナ施設の保守路として流用されているようです

10時20分 砲台山に登頂しました。この名称は砲台跡があることから何時しかそう呼ばれるようになった通称で、この山の元々の名前は大塚山と言います。

何気に三浦富士や武山よりも僅かに標高が高く、ここが本日の行程における最高地点となります。

山頂のすぐ脇に武山高角砲台の跡が残っていました。中央に8センチ高角砲が設置されていて、周囲に並んでいる小さな穴は弾薬の置き場です。

砲座の他にも、計算所が置かれていたコンクリートの柱も残っていました。この柱の上に計算装置の筐体の置かれた建物があり、木橋で先ほどの砲座と行き来できる構造になっていました。

この武山高角砲台跡については、興味津々に他にもいろいろと調べたのですが、それをここで陳列するのは登山ブログの主題からは大きく逸脱してしまうし、何よりも読者にドン引きされかねないので、これくらいにしておきます。

5.海を見渡すもう一つの好展望地の武山

分岐まで戻って来ました。先へ進みましょう。登山者の感覚では三浦富士と言う名称の方にまず目が向いてしまいがちですが、武山ハイキングコースと言う名称からも明らかなように、主峰の扱いなのはこの先にある武山のほうです。

ここでもしっかりと階段が整備されていました。そして相変わらず、周囲からは常にタイワンリスの気配を感じます。まるで監視されているかのような気分です。

幹や枝がグネグネと曲がっている木がやたらと多いのが印象的です。これは伊豆半島や房総半島の山でも良く見られる植生で、海に近いことと何か関係があるのでしょうか。

鞍部から登り返します。ここでもしっかりと階段です。と言うか、フラットな場所以外はほぼすべてが階段でした。これはよく整備されていると言うよりは、整備され過ぎていると言うべきか。

大した登り返しは無く、すぐに視界が開けた場所に出ました。再び好展望の予感に期待が高まります。

振り返ってみた砲台山こと大塚山です。まさに三崎の裏山と言った風情の光景です。ハイキングと言うよりは、やっぱりどう考えてもこれはお散歩ですね。

武山不動院東門と書かれています。武山の山頂には武山不動院持経寺と言う寺が立っており、何なら車でも登ってこれます。

ただ駐車場はないので、恐らく関係者以外の一般車は通行禁止なのでしょう。歩いて来たところで大した距離ではありませんが、山道を登って来た先に車が停まっているのを見ると、なぜかとても残念な気分になります。

展望台らしき建物が立っています。一応はこの上が武山の山頂と言うことで良いのでしょうか。

早速登ってみると、目の前に東京湾が広がっていました。今正面に見えているのは、東京湾が最も狭くなっている浦賀水道の周辺で、向かいの陸地は房総半島です。

色々と重なってごちゃごちゃしていますが、真正面の海向かいが川崎の辺りでしょうか。標高僅か200メートルほどの低山ながらも、海越しならではの眺めの良さです。

横須賀港の背後に横浜の街並みが広がっています。遠目には区別がつきにくいですが、横浜ベイブリッジと鶴見つばさ橋が両方見えています。

南側の三崎方面の光景です。視界が一部樹木に遮られるので、こちらに関しては三浦富士からの方が良く見えます。

北側には武山不動院の建物が建っています。富士山はこちら側にあるはずですが、樹木に遮られてここからは見えません。

武山山頂に立つ武山不動院です。正式な名称は龍塚山持経寺武山不動院と言い、西暦で言うと17世紀の江戸時代の創建です。海上からも良く見えて目印になることから、船乗り達から多くの信仰が寄せられていました。

6.関東の富士見百景を眺めつつ、一騎塚へ下山する

見るべきものは見たので、そろそろ下山しましょう。もと来た道には戻らずに、一騎塚方面へ下ります。ちなみにこちらのルートは、最初から最後までずっと舗装された道です。まあ、高尾山尾1号路みたいなものでしょうか。

下り始めて早々に、展望が開けそうな予感のする休憩スペースがありました。

山頂の展望台から見えていたのとは反対の、相模湾側の展望が開けています。海の向かいに横一列に見えている山並みは、ちょうど箱根の辺りです。

富士山もバッチリ見えていますが、三浦富士から見た時と同様に、雲がかかっていて少々残念な状態です。富士山の手前には矢倉岳(870m)や金時山(1,213m)が見えています。

関東の富士見百景の一つに数えられています。割とよく見かけますが、これは国土交通省が制定しているものです。

眼下に荒崎が見ています。岩稜帯の岬になっており、周辺一帯が荒崎公園として整備されています。まだ時刻は午前中であるし、下山したらあそこまで歩いて行ってみようかと、漠然とゴール地点を変更しました。

結構急勾配な坂道で、途中に何ヵ所か休憩用のベンチが設置されています。武山不動院を参拝したい人は皆、ここを歩いて登らないといけない訳ですから、なかなか大変そうです。

住宅地まで下りて来ました。ここを右折して竹川バス停に下るのが、最も一般的な武山ハイキングコースの行程です。私は荒崎まで歩くことにしたので、このまま直進します。

河津桜には少し早かったですが、梅の花は今がちょうど見頃の真ん中で、街中にほのかな甘い香りが漂っていました。

11時45分 一騎塚交差点まで下って来ました。ここからバスで三崎口駅へ戻ることも出来ます。

この印象的な地名の由来は、鎌倉時代に起こった和田合戦において、武義国(たけよしくに)と言う武将がたった一騎で鎌倉に馳せ参じて戦い討ち死にしたと言う伝承によるものです。

気が付かずに通り過ぎてしまいましたが、どうやら近くにお墓があるようです。

7.おまけの寄り道編 荒崎公園から海を眺める

一騎塚から道なりに歩いて行くと、陸上自衛隊の武山駐屯地の敷地にぶつかりました。基地を回り込むように道なりに進みます。

荒崎公園は、首都圏在住のハイカーにとってはおなじみの、関東ふれあいの道のコースに組み込まれています。街中にもしっかりと案内が出ていました。

関東ふれあいの道の案内はバス通り沿いになっていたのですが、せっかくなので少し遠回りして海沿いを歩いて行きます。この方が断然気分が良いですからね。

振り返ってみた武山です。山と言うか、やはりこれは丘陵ですね。

江の島の背後に丹沢が壁のように屹立しています。そしてやはり、東京湾よりも相模湾の方が海が全然綺麗です。

富士山もこの通り良く見えます。富士山が見ただけなら、わざわざ武山に登る必要は全くありません。

潮騒(しおさい)の道と言う名称であるらしい。普段はあまり使う事が無い言葉ですが、なかなか小じゃれた名称です。

ここだけに限った話ではなく、関東ふれあいの道には名前の付け方に強いこだわりを感じるコースが多いように思えます。制定当時に、専属のコピーライターがいたのでしょうか。

荒崎バス停行きの路線バスが追い越していきました。帰路は歩かずに、この路線バスで三崎口駅へ戻るつもりでいます。

分岐地点には必ず関東ふれあいの道クォリティの道標が立っています。毎度思うのですが、関東ふれあいの道の整備には、かなりのお金がかかっていそうです。

ボートが座礁している・・・わけではなく造船会社の看板(?)であるようです。

荒崎バス停まで歩て来ました。公園に向かう前に先に時刻表を確認しておきます。バスは1時間に2本あるようなので、特に帰りのバス時間を気にする必要はなさそうです。

なにしろ普段は1日に数本しか運航していない様な山間部のローカルなバス路線ばかりを利用しているせいか、バスが1時間に1本以上あるだけで多いと思う感性になってしまいました。

13時50分 荒崎公園の入口まで歩いて来ました。広々とした駐車場があり、車でお越しの人はここまで入ってこれます。

奥へ進んでいくと、すぐに岩礁の海がありました。確かに潮騒がします。

砂浜の無い岩礁なので海水浴は出来ませんが、磯遊びは捗りそうです。今の季節は流石に釣り人くらいしかおらず、静かなものです。

とりあえずここで、本日2度目となる「ヒャッハー、うみだー」を叫んでおく。なお叫ぶことに、特にと言うか全く意味は無いです。

海を見ると何となく叫びたい気分になりませんか?私だけですか、そうですか・・・

この岩礁沿いに歩道が整備されており、以前は正面に見えている弁天島を経てソレイユの丘まで歩くことが出来ましたが、現在は崩落により通行止めとなっています。まあせっかくなので行けるところまでは進んでみましょう。

すぐに通行止め個所が現れました。今は干潮時間のようなので、弁天島まで行こうと思えば浅瀬を歩いて行けそうではありますが、まあやめておきましょう。

荒崎バス停まで戻ってバスで撤収します。当日に現地での思い付きで付け加えた完全な蛇足でしたが、良き寄り道でした。

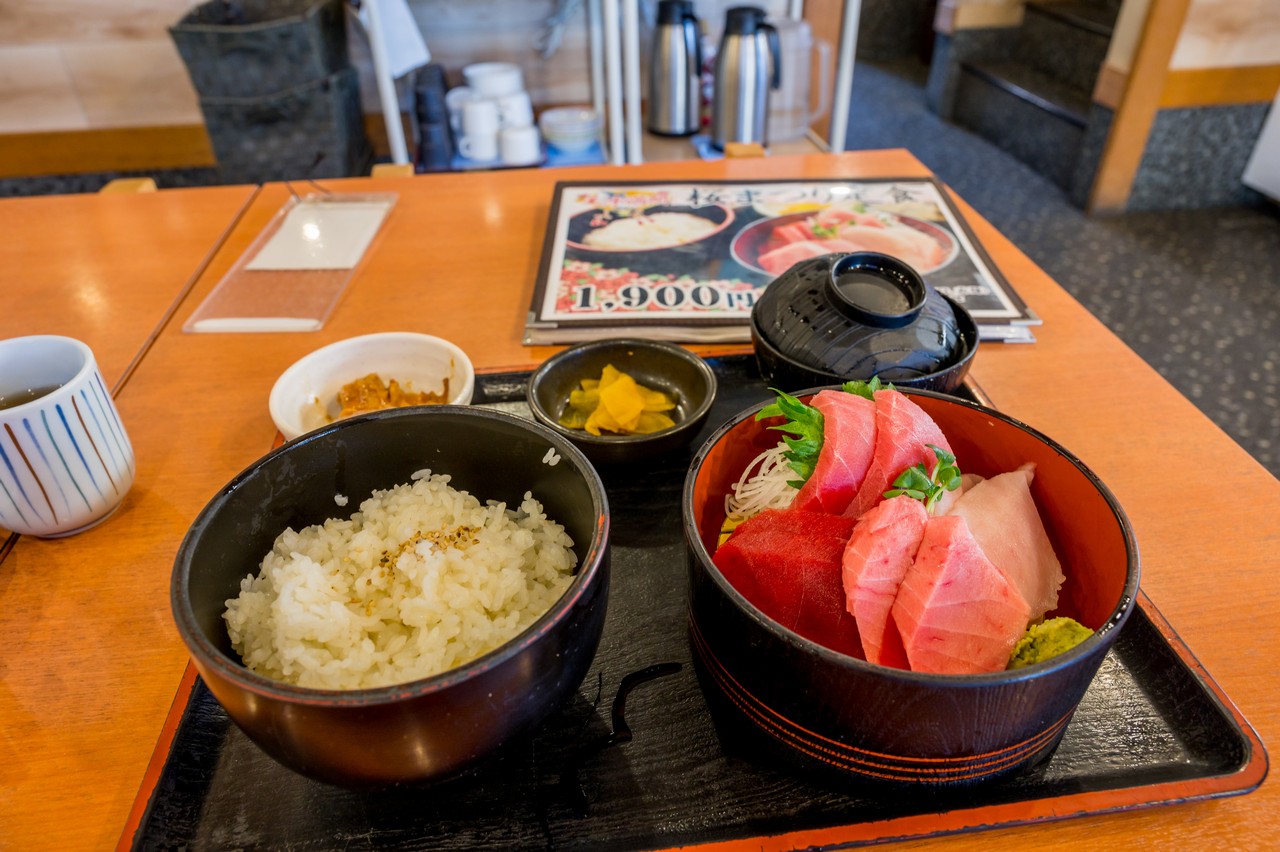

8.三崎港でマグロを食べる

本日2度目となる三崎口駅へ戻って来ました。しかし私にはまだ一つやり残したことがあります。三崎にまで来ておきながら、マグロを食べないなど絶対にあってはならないことです。

と言うことで、再びバスに乗って三崎港へとやって来ました。駅の周辺にもマグロが出てくるお食事処くらいはいくらでもあるのでしょうけれど、やはり気分的に港の近くで食べたいのです。

遠洋で漁獲されるマグロはどのみち一度は必ず冷凍されます。そのため、三崎で食べようが長野の山奥の旅館で食べようが、マグロの味に違いなどはありません。すべては気分の問題です。

港の売店でお土産の冷凍マグロも購入し、これで今度こそやり残したことはなくなりました。心置きなく撤収します。

今回は登山と言うよりも三崎の周辺一帯を当所もなくほっつき歩いたかのような行程を辿りましたが、それでも非常に満足度の高い1日でした。武山ハイキングコースは、それ単体では1日を費やす行程としてはいかんせんボリューム不足であるため、他の観光と組み合わせるのが良いだろうと思います。

河津桜と言うと本家の伊豆半島の方が当然有名ですが、三浦海岸は首都圏からの交通の便もよく、思いつきでフラッと花見に出かけるにはうってつけの場所です。登山とも言えない様なゆるハイキングと合わせて訪れてみては如何でしょうか。

<コースタイム>

津久井浜駅(9:00)-三浦富士(9:45~9:55)-砲台山(10:20)-武山(10:45~11:10)-一騎塚(11:45)-荒崎公園(13:50)-荒崎バス停(14:25)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント