宮城県と山形県の境界にまたがる蔵王連峰(ざおうれんぽう)の熊野岳(くまのだけ)と刈田岳(かっただけ)に登りました。

東北地方の背骨、奥羽山脈(おううさんみゃく)に属する火山群です。冬になると稜線上に、通称スノーモンスターと呼ばれる強大な樹氷が出現することで大変有名です。ロープウェイを使えば比較的手軽に登れる山であることから、多くの見物者で賑わいます。

厳冬期では貴重な完璧な晴天のもと、モンスターの群れと遊んできました。

2025年2月15日に旅す。

スノーモンスターと呼ばれる樹氷で有名な、蔵王に登って来ました。木の表面に付着した水蒸気などが凍り付き、そこへ強風で吹き付けられた雪がこびり付くことによって生じる現象です。

スノーモンスターが出現する山は東北地方に何座か存在していますが、蔵王のものはとにかくサイズが大きいのが特徴です。

この前回の訪問時では稜線上に出るなり暴風に見舞われて、蔵王連峰最高峰の熊野岳までは行かずに途中ですごすごと退散しました。今回はそのリターンマッチです。

完璧な晴天の予報を携えて満を持して挑んだ熊野岳の山頂からは、視界内に青と白しか存在しない世界の光景が広がっていました。

これほどの好条件となる日は1シーズン中にそう何度もあるものではなく、最上の1日をつかみ取ることが出来たと思います。

蔵王ライザワールドスキー場から蔵王ロープウェイへ、スノーモンスターの群れと戯れながら冬の蔵王を縦断してきた一日の記録です。

コース

蔵王ライザワールドスキー場のリフトトップからスタートして、御釜のある刈田岳に登頂します。その後は馬の背と呼ばれる稜線に沿って北上し、蔵王連峰最高峰の熊野岳へ。

下山は元来た道には戻らずにそのまま北上を続けて、蔵王ロープウェイの地蔵山頂駅まで歩きます。蔵王連峰中で最も標高が高い一帯を縦断する行程です。

1.蔵王登山 アプローチ編 つばさ満席。繰り返す。つばさ満席

蔵王連峰の周辺が最高のお天気となる予報が出ていたこの日の朝。きっとすべてがうまく行く1日になるに違いないという期待は、出だしからいきなり躓きました。

全席指定制である山形方新幹線つばさ号の座席が、朝一番の便からすでに満席状態だったのです。冬の山形新幹線って、こんなに混むものだったのですね…

5時55分 JR東京駅

席が無いものは仕方がありません。代わりに立ち席乗車券なるものを購入します。要はデッキに立って行けと言うことなのですが、流石に東京からずっと立ちっぱなしは辛いので、福島駅までは自由席があるやまびこ号で移動します。

普通の人は前もってえきねっと等で指定席券を確保しておくものなんでしょうかね。私はだいたいいつも、当日朝の行き当たりばったりです。

そもそも前日の直前になってから行先を決めることが多いものですから。

7時38分 福島駅に到着しました。ここで後から追いかけてきている、山形新幹線つばさ号の到着を待ちます。

程なく短い6両編成のつばさが到着しました。この朝一番の列車は、はやぶさと連結しておらず、山形新幹線単体での運用となっているようです。

ここから先は、このデッキが私のマイパーソナルスペースです。当日になってから席が無いと狼狽える様なうっかりさんはそうそういないようで、デッキに突っ立っているのは私一人だけでした。

いつの間にか、車窓から見える景色が完全に雪国に変わっていました。立ちっぱなしだから、こうして窓から外を眺めるくらいしかすることが無いのよ。

8時53分 かみのやま温泉駅に到着しました。時刻表よりやや遅れての到着です。福島駅より先の区間は単線なので、こうした数分程度の遅れは日常的に発生します。

かみのやま温泉駅から、蔵王ライザワールドスキー場行きの無料シャトルバスが運行しています。乗り場は駅を出てすぐ目の前にある観光案内所の前です。まあ、行けばすぐにわかります。

最高の天気となる予報が出ていることもあり、2台のバスがほぼ満員になるくらいには盛況です。登山者とスキー客の割合は、見た感じでは半々くらいです。

1日リフト券を購入し、さらにはレストハウスで昼食もとるであろうスキー客と比べて、1回券しか買わない登山者は客単価がずっと低いはずで、同じように無料で運んでもらえることに若干の罪悪感を覚えます。

せめて土産物コーナーで、山バッジの一つくらいは買って行くことにしましょう。

2.スキー場のリフトを使ってゲレンデの上までラクラク移動する

10時ちょうどに蔵王ライザワールドスキー場に到着しました。登山開始時刻としてはかなり遅くなってしまいますが、公共交通機関頼みの身の上とあっては致し方ありません。

山の上の方の針葉樹林が樹氷化しているのが見えます。これはモンスターとの遭遇に大いに期待が持てそうです。

リフトのチケットを購入します。2つのリフトを乗り継いでい行くので、1回券が2枚必要です。800円が2枚でしめて1,600円なり。

チケットを買ったら、まずは建物を出てすぐ正面のリフトに乗ります。こちらのリフトはプラットフォームで減速するタイプのリフトなので、スキー板を履いていない状態でも特に怖い思いもせずに乗れます。

この辺りの樹木はモンスター化はしておらず、普通に雪が降り積もっているだけです。スノーモンスターになるのは、もっと標高の高い一帯に分布している針葉樹のオオシラビソです。

最初のリフトを登っただけでも、既にため息が出そうなくらいの絶景が広がっています。雲一つない快晴で、遠くには飯豊連峰が良く見えています。飯豊はいいで~。

次のリフトに乗り継ぐ際に、スキーコース上を横断します。邪魔にならないように速やかに移動しましょう。接触事故にはくれぐれも要注意です。

リフトの両脇には白と青だけの世界が広がっていますが、しかしモンスターはまだ現れません。

木の枝にえびの尻尾が付着しています。まるで白サンゴのようで、これはこれで綺麗ではあります。

しばらく登ると、周囲の様相が一変しました。巨大モンスターたちのお出迎えです。唐突に出現するので、初見の人はさぞ驚くのではなかろうか。

西吾妻山や八甲田山で見たスノーモンスターと比べると、蔵王のモンスターはずっと背が高くて巨大です。気象条件の違いなどによって、中に埋まっているオオシラビソのサイズ自体が大きいのでしょう。

リフトの終点が見えて来ました。こちらのリフトは乗降時に減速してくれないタイプなので、スキー板を履いていない人は下りたらすぐに横へ避けてください。

前回訪問時は、ここで降りた直後に尻を思いっきり殴打されて前方に転びそうになりましたが、今回はひらりと横に身をひるがえして事なきを得ました。

3.モンスターの大群を横目に歩む、刈田岳への道程

リフトと言う偉大な文明の力により、何一つ苦労せずに標高1,446メートル地点まで登ってこれました。ここから刈田岳山頂までの標高差は300メートル少々しかありません。高尾山未満の標高差です。

急登個所が一切ないなだらかな山であるため、アイゼンではなくワカン装備で行きます。もしスノーシューを持っているのであれば、それが最適な装備です。

なんだかんだで身支度に結構な時間を費やして、10時50分にようやく登山を開始します。

スノーモンスター達がひしめく只中を登って行きます。モンスターの周囲の雪面には、ツリーホールと呼ばれる穴が開いているので、あまり近づき過ぎないようにしましょう。もっと目の前で見たいとかやっていると、落ちてすっぽりはまります。

まだ歩き始めたばかりだと言うのに、周りが絶景過ぎてつい立ち止まって後を見てしまいます。山頂からはもっと凄い光景が見られるので、もったいぶっていないで前へ進みましょう。

左手に蔵王連峰最高峰の熊野岳が見えています。前回の訪問時には登れなかったピークです。今回は刈田岳に登った後にあそこまで行きますよ。

空は雲一つない快晴で、雪面からの照り返しが凄まじいことになっています。サングラスをかけるかスキー用のゴーグルを着用するかしていないと、あっという間に網膜を焼かれてしまう事でしょう。

まるで口を開けてこちらを待ち構えているかのような姿は、まさしくモンスターです。恐らく雪で相当な重量になっていると思いますが、それでも折れて倒れないのだからオオシラビソはとても丈夫な樹木です。

刈田岳の山頂が視界に入りました。蔵王ライザワールドのリフトを使って登ると、本当にあっけなく登れてしまう山です。

右手には南蔵王の山並みが連なっています。あちらにはスキー場のリフトも何もないので、この時期に訪れる人はまあいないでしょう。いたとしても山スキーの人だけだと思います。

避難小屋が完全に雪に埋まっています。前回の訪問時には建物がしっかりと見えていたので、今年はかなり積雪量が多そうです。

段々と周囲のモンスターたちの背が低くなって来ました。森林限界に近づいて来た事により、もとの樹木の高さ自体が低なってきているのでしょう。一番大きくて壮観だったのは、リフトの上から見たモンスターたちだったかもしれません。

飯豊はいいでが相変わらずよく見えています。横に長い山脈で、稜線上は驚きの白さに覆われています。この豊富な雪融け水が、初夏に楽園のようなお花畑を作り上げている訳ですな。

行きたい。初夏の飯豊連峰に凄く行きたい。ありえないくらいクッソ暑いのだろうけれど、それでも行きたい。

雪の無い時の地形がどうなっているのかよくわかりませんが、小さな谷であるかの様に切り立っている場所がありました。落ちたらタダでは済まなそうな高さなので、十分な距離を取って歩きましょう。

これまで見た中で最大級のモンスターが立ちはだかりました。これは何でしょう。ご神体的な大木でも立っているのでしょうか。

そう思って裏側に回り込むと、何のことはない人工物でした。これは刈田岳駐車場のトイレと水タンクです。つまりは、無雪期にはここまで車で入ってこれると言うことです。現在の光景からは全く想像もできません。

刈田岳駐車場から稜線までは僅かな距離ですが、観光客向けに刈田リフトが運行しています。無雪期のみので冬期には運行していませんが、その理由は一目瞭然です。完全に埋まっています。

橋脚がモンスター化しているリフトに沿って登って行きます。なんと言うかもう、ありとあらゆるものが冷凍エビフライ状態です。

山頂直下の僅かなスパンだけですが、少し傾斜がきつくなります。わざわざアイゼンに履き替えるほどではないので、足を逆ハの字に開いてそのまま登ります。

右手に西吾妻山(2,035m)や安達太良山(1,728m)などが見えています。この西吾妻山も冬にスノーモンスターが出現することで有名で、蔵王のものよりは小ぶりであることからリトルモンスターと呼ばれています。

稜線の上まで登って来ました。前回訪問時は暴風に晒されてまともに歩くことすらできませんでしたが、今日は比較的風も穏やかです。厳冬期としては最上といってしまって良さそうなコンデションです。

ここまでは一切見えていなかった太平洋側の展望が開けます。遠くに薄っすらと海が見えており、その手前に仙台の市街地が広がっています。

まずは刈田岳のピークを踏んでおきましょう。無雪期には車で登って来れるため、最高峰の熊野岳を差し置いて蔵王の中では一番人気の山です。

背後を振り返ると、馬の背と呼ばれる稜線が熊野岳まで続いています。アップダウンがほとんどなく、気持ちよく歩けそうな稜線です。刈田岳に登頂した後は、ここを歩きますよ。

蔵王の象徴とでもいうべき火口湖の御釜は、冬はこの通り白一色のただの窪み状態です。無雪期にはエメラルドグリーンの湖水を湛えています。

参考画像として無雪期の御釜の写真を貼っておきます。日の当たり方のなどによっても色合いが違ってくるのでしょうが、私にはエメラルドグリーンと言うよりはお茶漬け海苔のような色に見えます。

山頂に立つ刈田嶺神社は、完全な冷凍保存状態になっていました。それにしても凄い数の人です。まあ、これだけお天気が良いですからね。

11時55分 刈田岳に登頂しました。山頂標識に付着している雪だけは誰かが叩き落としたらしく、しっかりと見えていました。

白一色に染まった南蔵王の稜線が美しい。この稜線上は、雪解けの始まる初夏の時期には花咲く楽園のような世界になります。

山頂からもやはり飯豊連峰の存在感が一際目を引きます。こうして引いた位置から眺める分には、麓の盆地からそこまで奥まった場所にある様には見えないのですが、しかし実際に行くとなるとアプロ―チだけでも一苦労させられます。

スキー板を背負っている人の姿が多く目につきます。下山は圧倒的に楽になるでしょうが、背負って登る労力に見合うのかと問われると何とも言えません。

4.馬の背を歩き、蔵王最高峰の刈田岳を目指す

熊野岳に向かいましょう。時刻を正午を回っても、相変わらず雲一つない快晴状態が続いています。これほどの好条件の日は、年にそう何度もないのではなかろうか。

悪天候時の道迷い防止のために、一定間隔に杭が並んで立っています。これ如何に重要かつ有難いものであるかは、前回の訪問時に嫌というほど体験済です。

あらゆる場所にエビの尻尾が生えています。これは霧氷の一種で、同じ方向から吹き付けられた雪や氷の粒が岩などに付着することによって徐々に成長していきます。

ここは夏になれば短パンにサンダルを履いた観光客がうろつく場所なのですが、冬の光景はまるで別世界です。

夏道は完全に埋まってしまっていて良くわからないので、適当なところから熊野岳本体に取り付きます。

そこそこの勾配がありますが、ここでもわざわざアイゼンに履き替えるほどではありません。ワカン装備のまま登って行きます。

刈田岳の山頂周辺に比べると、登山者の数はずっと少なくなりました。どうやら熊野岳までは足を伸ばさずに、刈田岳のみを往復する人の割合の方が多いようです。

山頂まで登って来ました。熊野岳の山頂は平坦でだだっ広く、どこが最高地点なのか少々わかりづらいです。

13時10分 熊野岳に登頂しました。こちらの山頂標識も、刈田岳と同様に誰かの手によって掘り出されていました。と言うか、掘った人は良く場所がわかりましたね。

山形盆地方面の展望が開けます。如何にも雪国らしい、白一色に染まった世界が広がっていました。

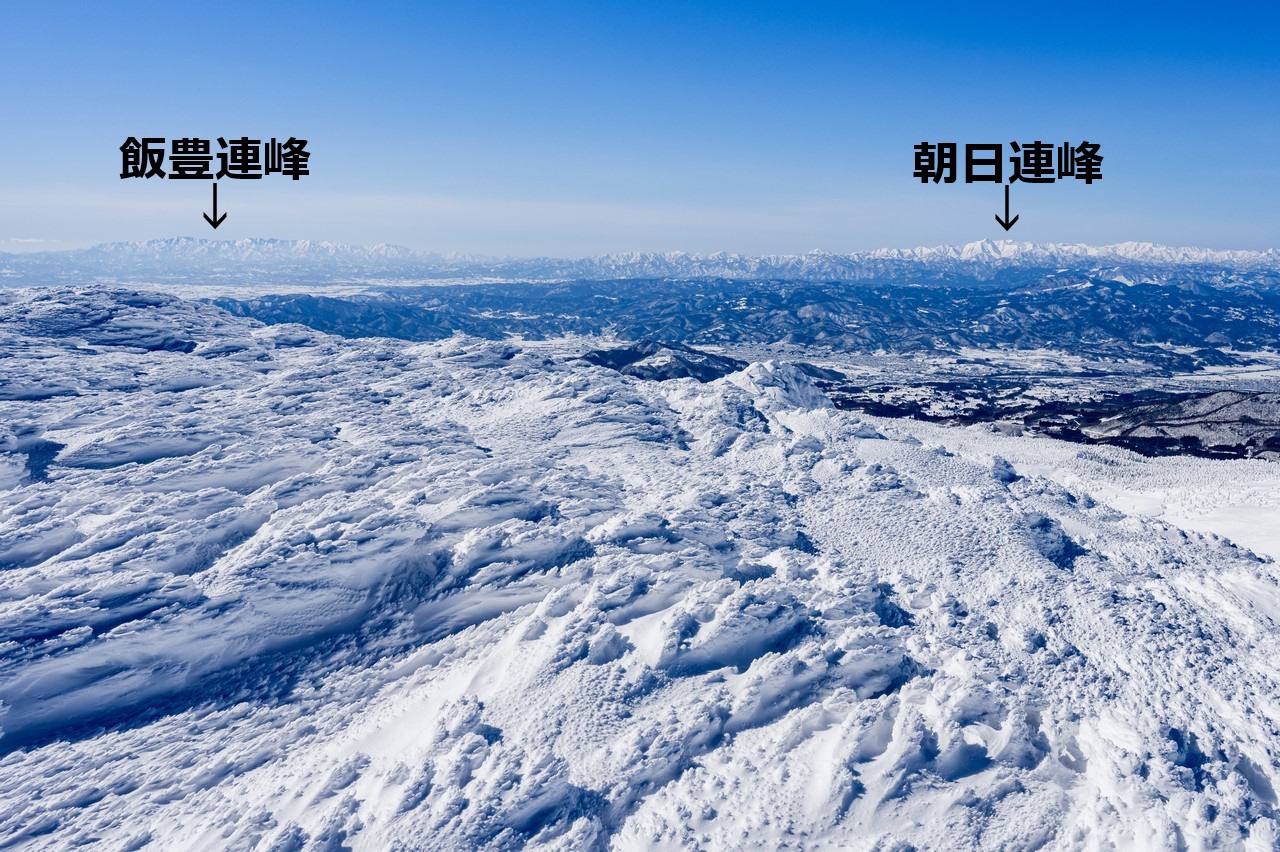

朝日連峰の山並みがちょうど真正面に並んで見えています。飯豊連峰以上に輪をかけた僻地にあり、冬の間はそもそも近づく事すらもままならない山域です。

朝日連峰は飯豊連峰と同様に横に長い山脈で、ぱっと見では区別が付きにくいかもしれません。こちらは先ほどから何度も登場している飯豊はいいでです。

熊野岳山頂から見た際の位置関係としては、右にあるのが朝日連峰で、左にあるのが飯豊連峰です。誤認している人がいたので、思わず横から口挟んでしまいました。

こちらは熊野岳のすぐ隣にある地蔵岳です。この山を越えた先に、蔵王ロープウェイの地蔵山頂駅があります。本日は蔵王ライザワールドへは戻らずに、こちらへ下る予定でいます。

地蔵岳の先に見えているこの一際目を引く大柄な山は、出羽の名峰として名高い月山(1,984m)です。日本のみならず、世界でも指折りな豪雪の山です。

眼下に山形盆地が広がっています。別名で村山盆地とも呼ばれ、盆地の中央を五月雨を集めると早いらしい最上川が流れています。

なお、奥の細道を真面目に読んだことはありません。厳密に言うと、読もうとはしましたが読めませんでした。古語で書かれた紀行文を解説書も無しに読める教養のある人が羨ましい。

北側には奥羽山脈の山並みがずっと先まで続いています。この辺りには船形山(1,500m)などの面白そうな山がいくつかあるのですが、いかんせん交通アクセスが絶望的なまでに悪いのが悩みどころです。

一番奥に薄っすらと見えてるこの山は、位置的に栗駒山(1,627m)でしょうか。こんな遠くからでも目立つ山だとは思っていませんでした。

吾妻山と安達太良山も変わらずによく見えています。この辺りは、刈田岳の山頂から見える光景とほとんど違いがありません。

最後に刈田岳方面の展望です。なんというか刈田岳よりも、その背後にある屏風岳の方が存在感がありますな。ちなみに、御釜は位置的に熊野岳の山頂からは見えません。

5.地蔵岳を越えて地蔵山頂駅へ下る

下山を開始します。山頂からそのまま真っすぐに下りて行くことも出来るのですが、かなりの急勾配でいちいちアイゼンに履き替えるのも面倒だったので、大回りして避難小屋経由で下ります。

避難小屋からはトラバースになりますが、夏道は完全に雪に埋まっていました。ここでも目印の杭が並んでいるので、それに沿って進みます。

ここだけを見ると、完全に青と白の2色しか存在しない世界です。雪山を写した写真のjpegファイルは、ファイルサイズが普段の3分の1くらいしかありません。

サクサクと鞍部まで下って来ました。地蔵岳へ緩やかに登り返します。この辺りにお地蔵様がいるはずなのですが、完全に雪に埋まっているらしく見当りませんでした。

振り返ってみた熊野岳です。まるでホイップクリームを吹き付けたような姿で、美味しそうに見えます。

地蔵岳の山頂も、熊野岳と同様に平坦で広々としています。山頂を通らない巻き道も存在しますが、ここまで来て巻く理由もないので山頂を踏んでいきます。

ここにもスノーモンスターの大軍が居ました。かなりの密集度です。残念ながら道が無い場所なので、あの只中を歩くことは出来ません。

14時15分 地蔵岳に登頂しました。ロープウェイですぐ近くまで登て来れるのためか、軽装の観光客の姿もチラホラとありました。

蔵王ロープウェイの地蔵山頂駅がすぐそこにあります。滑走する人だけではなく、多くの観光客で混雑していました。

樹氷の上を行く蔵王ロープウェイのゴンドラも見えています。帰りはあれに乗ってラクラク下山する予定です。

熊野岳の姿はこれで見納めです。ありがと蔵王。きっとまたいつか来ることもあるでしょう。

地蔵岳から真っすぐ下っていきます。ここでも夏道は完全に埋まってしまっているので、歩き易そうなところを見繕って適当に下ります。

14時30分 地蔵山頂駅に到着しました。周囲からは異国の言葉が聞こえてきます。インバウンドはこんな山奥にまで及んでいましたか。

6.ロープウェイでラクラク下山して温泉に浸かる

ロープウェイが混んでいたら嫌だなあと思いましたが、特に行列もなくスムーズに乗れました。麓までの片道料金は2,200円と、まあまあいいお値段がします。

蔵王の樹氷と言えば、恐らくはこのロープウェイのゴンドラ上から見た光景が一番有名でしょう。登山をしない人であっても手軽に見ることができる反面、どうしたって高みの見物状態で目の前から見上げた時のような迫力はありません。

飲み物を飲もうとしたら、レモンティーが凍結してレモンシャーベット状態になっていました。動き回っていたので特に寒さを感じていませんでしたが、稜線上は氷点下10度台の世界だったのですから、まあ当然こうなります。

スムーズだったのは樹氷高原駅までで、待ち行列が発生していました。蔵王ロープウェイは途中乗り換えありの2段構成になっているのですが、中間駅の樹氷高原駅の上と下で輸送力に大きな差があるらしく、だいたいいつもここで詰まっています。

蔵王温泉まで下りて来た時には、時刻は15時半を回っていました。さあ、風呂だ風呂。

前回訪問時にも立ち寄った湯~ゆに行こうとしたら、すでに廃業していて建物ごと閉鎖されていました。かわりに本日はこちらの新左衛門の湯に立ち寄ります。日帰り入浴は1,000円なり。

山交バスターミナルから、山形行きのバスで撤収します。こちらのバスもインバウンドで大混在していて乗り切れず、増発された臨時便になんとか乗車することが出来ました。

山形駅に到着した時には、辺りはすっかりと暗くなっていました。

山型新幹線で帰宅の途に付きます。帰路はデッキではなくしっかりと座席を確保できました。山形新幹線のご利用は計画的に!

満を持して挑んだ冬の蔵王再訪でしたが、恐らくこのシーズン中で最上の条件だったであろう日に訪問することが出来ました。西高東低の冬型の気圧配置化にあって、奥羽山脈の上空がこれほど雲一つなく穏やかに晴れる日は、そうそう何度もあるものではありません。

晴れてさえいれば、刈田岳と熊野岳にはこれと言った難所もなく、雪山初心者の人でも登りやすい山であろうかと思います。この晴れていればと言うのが最も重要かつ難しい点で、荒天時には平坦で目印に乏しい稜線上でホワイトアウトする危険性の高い山でもあります。

冬の訪問を考えている人は、天気予報とにらめっこして、チャンスの到来を待ち構えてください。運よく晴れの日をつかみ取ることが出来れば、モンスター達があなたを優しく迎え入れてくれるでしょう。

<コースタイム>

蔵王ライザワールドリフトトップ(10:50)-刈田岳(11:55~12:25)-熊野岳(13:10~13:25)-地蔵岳(14:15)-地蔵山頂駅(14:30)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント