新潟県妙高市にある妙高山(みょうこうさん)に登りました。

越後富士の異名をもつ美しい山容を持ち、スキーリゾートや温泉地としても知られた、新潟県を代表する山です。

外輪山の中心にそびえる溶岩ドームからなる妙高山本体は、非常に急峻な斜面を持ち、何処から登るにしても簡単には登らせてくれない厳しい山でもあります。

前日の火打山登山から一転、困難の続く苦しい山行きとなりました。

2017年8月6日に旅す。

前日の火打山に引き続き、二日目の今日は越後の名峰、妙高山に登ります。

越後富士とも呼ばれる非常に秀麗な姿をした山で、古くから信仰の対象として崇められて来た、上越地方を代表する山です。

この妙高山、高谷池ヒュッテ側から登る場合は、まずは手前の外輪山を乗り越えなければならないため、アップダウンの大きい結構ハードなコースとなります。

詳細は後述しますが、私はこの日、実に馬鹿馬鹿しい失態を二つも演じてしまい、それによりもともと厳しかった行程は更に苦しいものとなってしまいました。

前日の楽園のような湿原帯を巡る、のんびりとした山行きから一転、苦難の山行きとなった二日目の模様をお送りしましょう。

コース

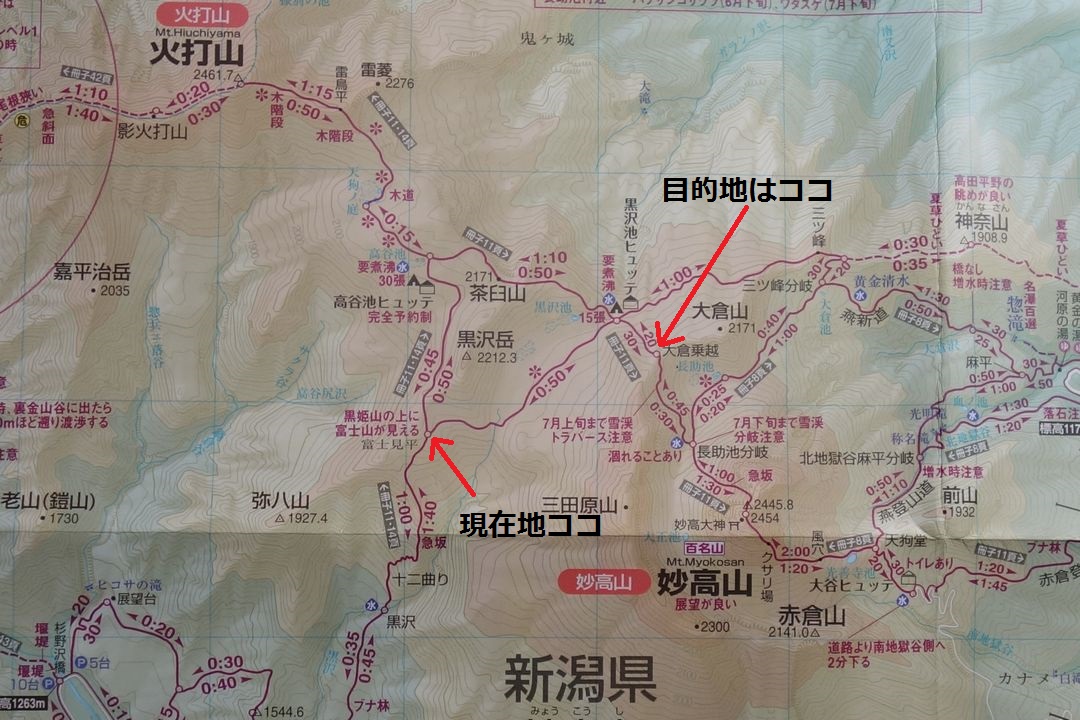

高谷池ヒュッテから大倉乗越を経由して妙高山に登頂。下山は反対方向に下り、妙高高原スカイケーブル山頂駅に向かいます。

妙高山を西から東に向かって縦断するルートです。

1.高谷池から妙高山の懐、黒沢池へ

早朝5時 高谷池(こうやいけ)キャンプ指定地

周囲の物音で自然に目が覚めました。テントから頭を出すと、空模様はあまり芳しくなさそうです。

予報によれば、正午ごろが一番天気がよくなるようだったので、あまり急いで行動開始しても意味はありません。ゆっくりと食事の支度をして、しばしウダウダと過ごしました。

6時10分 パッキングを済ませて、二日目の行動を開始です。二食分の食糧が減ったはずなのにズシリと重い。

一夜を過ごした高谷池に別れを告げます。ここは本当に最高のロケーションなんですけれど、いかんせん狭すぎます。もう少し広くは出来ないものなのでしょうかね。

まあ国立公園内なので、環境保全の問題とか、いろいろあるのでしょうね。

昨日登った火打山が一望出来ました。まだ辛うじて持ちこたえているもの、まもなくガスに飲み込まれそうな風情です。

高谷池を見納めです。立ち去ろうとしている矢先から、早くもまた来たいと思わせてくれる素晴らしい場所でした。ぜひとも連泊して、一日中天狗の庭を眺めていたい。

黒沢池(くろさわいけ)に向かいます。池から池への移動です。豪雪地帯にある火打山の周囲は、夏から秋にかけてどこもかしこも池だらけとなります。

池から離れた途端に、道がワイルドになりました。

高谷池周辺に木道が整備されているのは、高層湿原帯の貴重な植物を登山者の土足から守るためす。歩きやすい道を提供して、登山者を甘やかすためのでは無いと言う事です。甘ったれんな、キリキリ歩け。

下越方面の展望が開けました。麓からガスが立ち昇り、遠望はあまり効きません。結局この日は一日中、ピリッとしない天気なままでした。

目指す妙高山山頂も、かろうじて雲に没してはいないものの、なんとも微妙な状態です。

北側の斜面には、まだ割と多くの雪渓が残っています。この豊富な雪解け水が、山の上に多くの池塘を作り出しているわけです。

不意に山頂に出ました。高谷池ヒュッテと黒沢池ヒュッテの間に横たわっている茶臼山です。ここからは一旦下りになります。

標識に描かれているのは、妙高市のゆるキャラであるミョーコーさんです。妙高山の特徴を好く捉えた、秀逸なデザインだと思います。

妙高市の公式サイトによると、趣味はスキーで腕前はプロ並みなんだそうです。・・・どうでもいい情報でしたかね。

茶臼山山頂からしばらく下ると、眼下に湿原が現れました。黒沢池湿原です。

山の間の谷地に沿うようにして、広大な湿原が形成されています。上から見ると草原のようにも見えますが、これはすべて湿地です。

眼下に、特徴的な黒いドーム状の屋根の建物が見えて来ました。プラネタリウムか何かの様な姿ですね。

建物のすぐ脇にも雪渓が残っていました。涼しくて快適そうですね。

ワタスゲが満開なのが見えます。散策のための木道などは整備されていない場所なので、遠巻きに眺めることしかできません。

7時15分 黒沢池ヒュッテに到着しました。一泊二日の行程で、火打山よりも妙高山の方を先に登るつもりであるなら、こちらに泊まった方が若干近いです。ただし、ここのテント場は高谷池ヒュッテよりも更に狭いそうです。

ここで山バッジを購入しました。置いてあるのは妙高山だけで、火打山のものはありません。お値段は1,000円です。山バッジ相場(300円~500円であることが多い)からすると、結構お高目ですな。

ここにザックをデポして妙高山を往復する人が多いようです。私はもうここへは戻らず、反対側の妙高高原スキー場へ抜けるつもりでいるので、重荷を下ろすことは出来ません。

2.第一のつまずき~山では常に地図をよく確認して歩きましょう

黒沢池ヒュッテの前から少し坂を登ったところで、道が平坦になりました。

目の前に広大な湿原が広がっていました。まったくこの妙高火打の界隈は何処へ言っても湿原だらけです。それだけ雪解け水が豊富なのでしょう。

周囲一面にワタスゲが咲き誇り、ワタスゲロード状態となっていました

湿原の脇を回りこむように木道が続いています。「外輪山へ登りが始まるのは、湿原を迂回してからなのかな」などと悠長に考えながら。。。

実はこの時既に私は、一つ目の失態をやらかしていたのである。

湿原から流れ出る小川を渡ります。橋などは無いので、岩づたいに渡渉します。

この小川の周囲は、ハクサンフウロの群落地になっていました。ちょっとお目にかかったことの無い規模のコロニーです。

圧倒的な紫な空間です。ハクサンフウロの本場である白山にも引けを足らない規模なのではないでしょうか。

お花畑を抜けると、ようやく登りが始まりました。やれやれやっとかと思いつつ、何の疑いも持たずに登っていきます。

峠が見えてきました。やれやれ、やっと大倉乗越に着いたかと思ったら・・・

あれ?なんかここ・・知ってるぞ・・・

そう、ここは昨日通った富士見平です。

つまり、どういう事かというと・・・

道間違えた!

地図で見れば一目瞭然。黒沢池ヒュッテから進む方向をいきなり間違えて、笹ヶ峰方向へ来てしまったと言うことです。

なんでこんな間違えするかな。

間違えてしまった理由は、黒沢池ヒュッテにあったこの標識を良く見ていなかったからです。右側に大倉乗越、左側に三峰と書かれているので、右側に進めばいいんだろうと早合点してしまったと言うわけです。

よくよく見ると、標識から真っ直ぐ進んだ先に大倉乗越と三峰の分岐があること示しているのですが。。まあ、まともに見ちゃいなかったという事ですな。

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

このまま笹ヶ峰に下って帰ろうか。そして「火打山は最高でした!」と、あたかも最初から妙高山に登る計画など無かったかのような顔をしてやろうかと、しばし考え込みました。

現在時刻は8時15分。下山に使用する妙高高原スカイケーブルの運行時間は16時までで、この程度のタイムロスでは、計画に何も支障はありません。

わざわざ新幹線を使って遠征してきている身としては、真にやむおえない事情でもない限り、おいそれと撤退は出来ません。

撤退は行われない。繰り返す。撤退は行われない。

バカッ!バカッ!俺のぶぁーかっ!

ひとしきり自分に罵声を浴びせかけつつ、ワタスゲロードを足早に引き返すのでありました。

8時45分 黒沢池ヒュッテに戻ってきました。

標準コースタイムだと50分かかるはずの道のりを、およそ30分でとんぼ返りしました。ついカッとなってやった。後悔はしていない。

およそ1時間半前に「もうここへは戻らない」と言っていたはずの場所なのにね。。。

改めて良く見ると、妙高山はこっちだと、しっかり書いてありました。

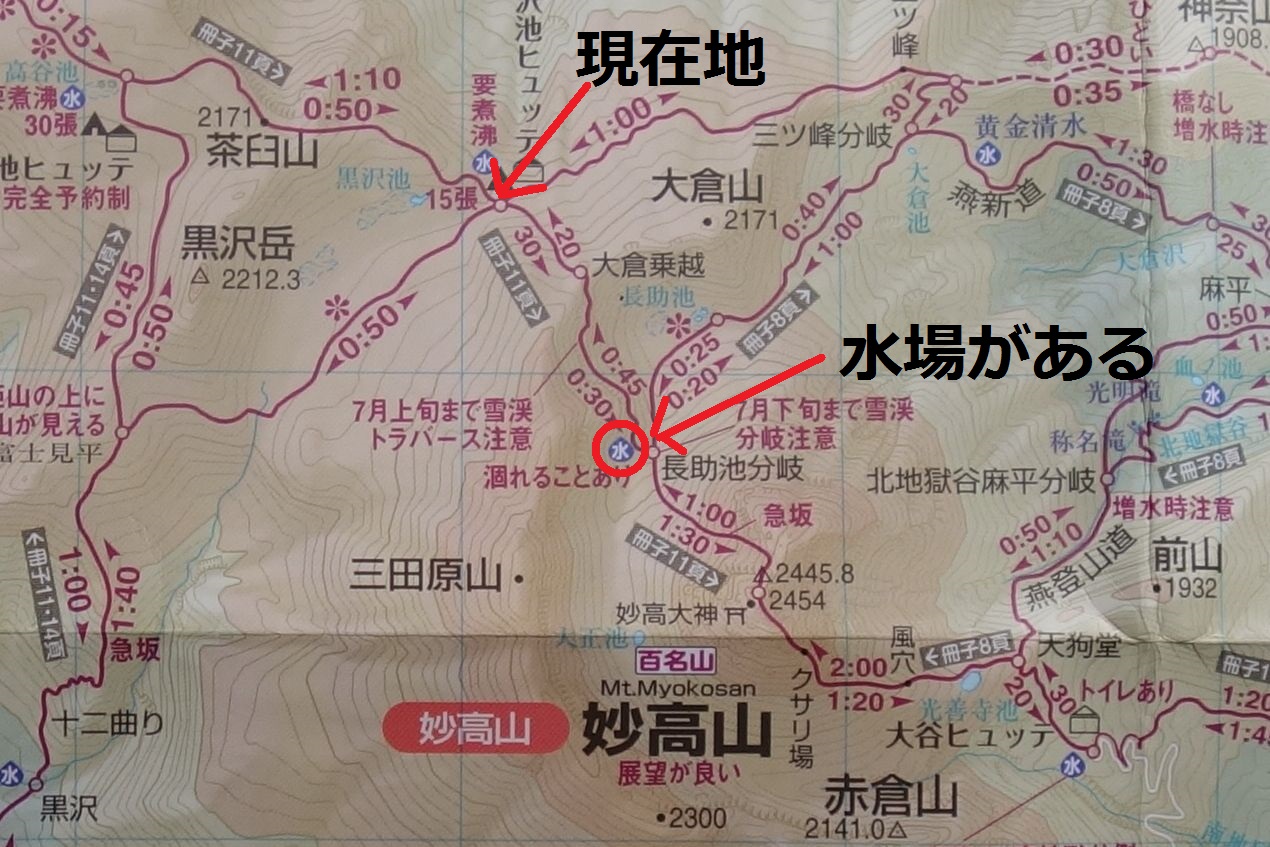

さて、この1時間半におよぶタイムロスの間に、昨夜高谷池で煮沸して作った飲料水を500ml以上消費しました。この時点で水の残量は1.2リットルほどです。

黒沢池の水場で取れる水は、煮沸しないと飲料は出来ません。ペットボトル入りの飲料水を買い求めることも出来ますが、1本500円と結構なお値段がします。

ここで補充すべきか否か。

地図を見ると、大倉乗越の先に煮沸のいらない水場が存在します。「枯れることあり」の注意書きがありますが、これだけ雪渓が残っている状態で渇水するとは考え難いです。

この水場で補充しよう。そう判断した私は、黒沢池では水を補給せずに前進を再開したのでありました。

そしてこの判断こそが、この日2度目のしくじりだったのです。。

3.第二のつまずき~水場のご利用は計画的に

簡単に下草を刈り払っただけの急斜面を這い上がります。足もとは泥まみれで、滑って登りにくい道です。はやくも大粒の汗が噴き出して来ました。

9時15分 大倉乗越に到着しました。妙高山を囲っている外輪山の尾根にあたる場所です。

目の前に妙高山のプリンが姿を現しました。見ての通り、一度下ってからまた登り返しすことになります。

背後には昨日登った火打山です。すっかりガスに覆われてしまっていました。

眼下に長助池と呼ばれる湿地が見えます。とても雰囲気がよさそうな場所ですが、残念ながら本日の計画ではあの場所を通ることはありません。・・・また道を見違えでもしない限りはね。

長助池分岐に向かって下ります。足元がグズグズな砂礫な上に、何気に凄い急坂です。お助けロープが垂らされているので、それを頼りに下ります。

見る見る高度が下がって、プリンが見上げるような高さになりました。殆ど絶壁とも思える傾斜でそびえ立っています。

ここからはしばし、外輪山内側の急斜面をトラバースする悪路が続きます。平坦でなく非常に歩きにくい道です。

地図によると、大倉乗越から長助池分岐までの所要時間は30分と言うことになっていますが、よほど身軽かつバランス感覚の良い人でない限り、30分ではムリだと思います。

身軽でもなければバランス感覚が良くもない私は、荷物の重さに挫けそうになりながらゆっくりと前進を続けます。

割と際どい崖際のような場所もあります。焦らずに慎重に行きましょう。

どんどんと近くづいてくる妙高山の山頂部。森に覆われていますが、もともとは溶岩の塊です。

危なっかしいトラバース地帯を突破すると、やがて前方から水の流れる音とともに、雪渓が見えてきました。

ここで雪渓を横断します。

そして、この雪渓の下に埋まっている沢こそが、地図に書かれていた水場だったのです。

期待した通り、水は枯れてはいませんでした。雪渓の下を水が流れる音は確かに聞こえます。しかしながら、それを汲む方法が存在しないのです。

今にして思えは、雪をバーナーで溶かして、布で泥を濾せばよかったのかもしれません。現地ではそこまで頭が回りませんでしたが。

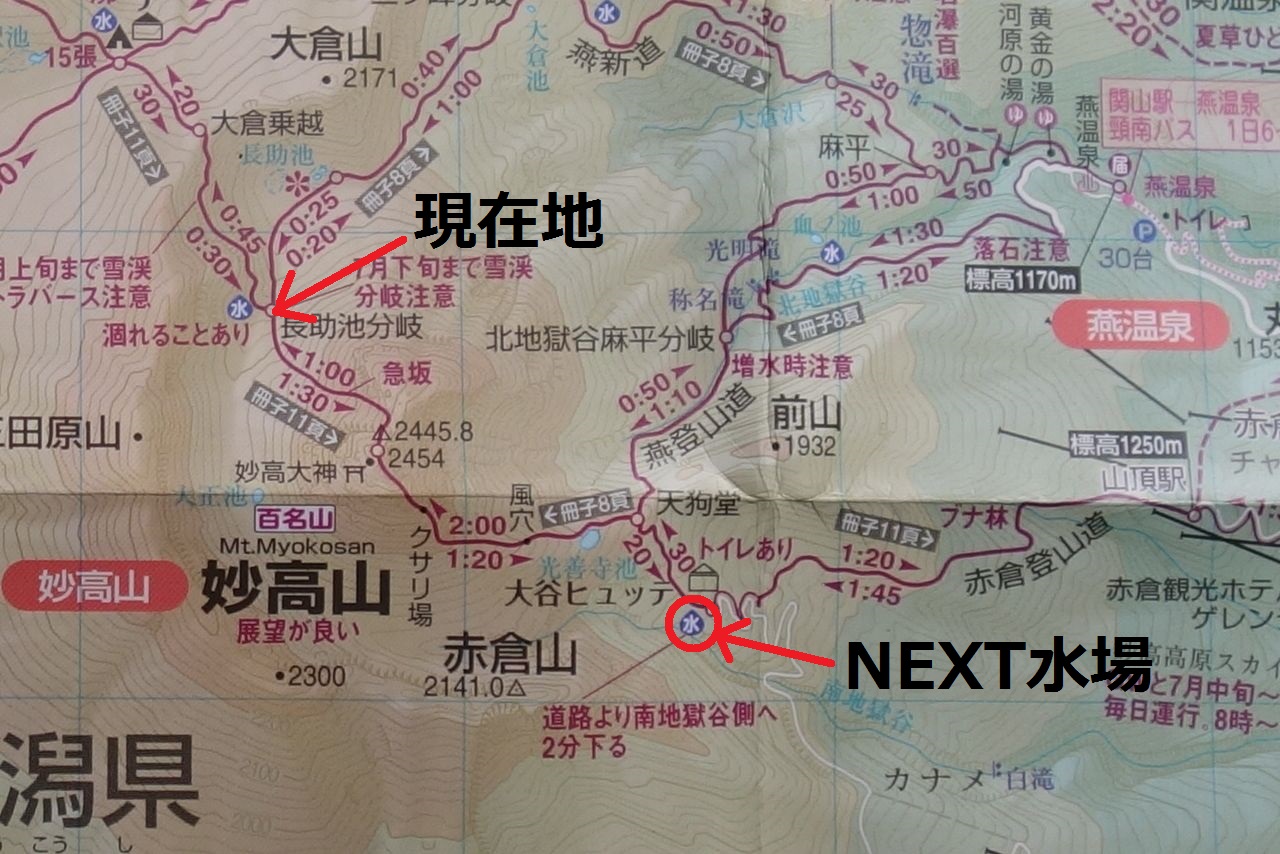

10時5分 長助池分岐に到着しました。ここからいよいよ、妙高山プリン本体へのアタックが始まります。

この時点で、水の残量はペットボトル1本と半分、およそ750mlほどです。次の水場までは、標準コースタイムで登り1時間30下り1時間40分。合計すると3時間10分。

かなり苦しい展開が予想される状況です。

黒沢池ヒュッテへ引き返すことも一瞬考えましたが、つい先ほどセルフ玉砕命令を出してしまった手前もあり、結局は前進を続けることを選択しました。

4.妙高山登山 登頂編 急登の果てに待っていたのは、ガスに覆われた残念な頂き

妙高山へと向かいます。地図の等高線感覚を見た時から覚悟はしていましたが、かなりエグイ登りです。

この先、山頂までずっと傾斜が緩むことはありません。

所々に雪渓が残っていました。水を取れそうなスポットが無いかキョロキョロするも、汲めるようなまとまった水流は発見できません。

大汗を垂れ流すわけにはいかないので、ゆくっくりとクルーダウンを計りながら登ります。それでも、どうしたって汗は噴き出てきます。

間の悪いことに、雪渓沿いから離れるなり、急激に蒸し暑くなってきました。

道中に咲いていたミヤマシャジンの群生などを愛でつつ、ともかくゆっくりと登ります。

尾根に乗ったら、山頂まではもう一息です。何時しか周囲はすっかりガスに覆われてしまっておりました。

山頂直下に照大御神がこもっていそうな岩戸風の神社がありました。

11時30分 妙高山に登頂しました。長助池分岐からの所要時間は1時間25分でした。かなりゆっくり登ったのですが、それでも標準コースタイム以下だということは、もともと甘めのコースタイム設定なのでしょう。

軽装かつ水が十分にある状態なら、おそらく1時間くらいで登れるのではないでしょうか。

山頂の様子

残念な天気であったにもかかわらず多くの人で賑わっていました。流石は人気の百名山です。

山頂部は広々とした溶岩台地になっていました。正面左に見えているのが、妙高山最高地点である南峰です。

この時点で、水の残量は300mlほど。これであと1時間40分の行程を歩ききらねばなりません。

下山を開始する前に、もう一つのピークである南峰も踏んでおきましょう。という事で、山頂を移動します。

日本岩と呼ばれる巨岩の脇を通過します。ただの大岩にしか見えませんが、どの辺が日本なのでしょうか。

妙高山の山頂部は、このように大きな岩が無数に転がっています。なにせ、溶岩ドームのてっぺんにいるわけですから。

最高地点の南峰へとやって来ました。先ほどまでいた北峰がすぐ隣に見えます。

山頂周囲は完全にガスに覆われてしまっており、遠望は全く効きません。目の前にある外輪山だけが辛うじて見えました。

5.妙高山登山 下山編 水を・・・お水をください・・・

11時50分 下山を開始します。登ってきたのとは反対側の、妙高高原スキー場方面へ下ります。

こちら側は岩場の急斜面になっていました。足元はザレており滑りやすいので慎重に。

しばらく下ったところでクサリ場がありました。すれ違い待ちの渋滞が発生していました。

以前に谷川岳で、脱水気味の状態でクサリにぶら下がって、足が攣りかけて死ぬ目にあった経験があるので、ここで残っていた最後の水を飲み干しました。

足場はしっかりとしているので、難しくはありません。ただし結構長いので、注意力を切らさないように慎重に通過しましょう。

最後の方は階段状にステップが切ってありました。老若男女が登る人気の百名山だけに、かなりしっかりと整備されています。

クサリ場を過ぎると、むき出しの岩はなくなり、尾根筋の道が延々と続きます。

この辺りから、頭の中は水のことでいっぱいでした。人間の体の約7割は水分でできていると言われますが、大体何リットルくらいまで汗をかけるものなんでしょう。

13時に風穴を通過します。ちなみに読みは「ふうけつ」ではなく「かざあな」です。

いわいる天然のクーラーと呼ばれる穴です。確かに、穴の中から冷たい風が吹き出して来ます。もっと接写しようとしたら、カメラのレンズが曇ってしまいました。

足早にどんどん下ります。13時15分に光善寺池を通過しました。

泥水の溜まりです。池に流れ込む清流の一つでもないかと回りも見渡すも、何もありませんでした。

水が染み出してぬかるんでいる道をひたすら下ります。これだけ至るところが水浸しなのに、飲める水だけが一滴も無いなんて、なんて憎々たらしい道なのでしょう。

口の中がパサパサになってきました。水が飲みたい。水が飲みたい。水が飲みたい。

13時20分 天狗堂に到着しました。燕温泉方面に向かう道との分岐地点です。水場のある大谷ヒュッテまで、標準コースタイムであと20分です。

分岐を出てすぐに、眼下に大谷ヒュッテの姿が視認で来ました。あそこまで行けば水にありつける。

相変わらず、ぬかるんでいて歩きにくい道が続きます。むき出しになった赤土は、極めて凶悪なスリップ効果を発揮します。

舗装された道に飛び出しました。大谷ヒュッテはもう目と鼻の先です。

水場の入り口は小屋の手間にありました。ザックをこの場に捨てて、空のペットボトルだけ携えて水場に急行します。

水場は舗装道路から斜面を少し下ったところにあります。坂を転げ落ちるように降りました。

ヒャッハー!水だー!

長助池分岐を出てから3時間以上にも及んだ、長く苦しい渇水から開放された瞬間でした。

喉の渇きが癒え、ようやく人心地ついたところで、小屋の前へ移動して一本立てました。

ちなみに、この大谷ヒュッテは妙高市が管理する無人の避難小屋です。中は覗いてみませんでしたが、収容人数は20人ほどだそうです。

6.スカイケーブルで楽々下山

この先はもう消化試合のようなものです。スカイケーブルの山頂に向かって下山を再開します。

少々道が藪っぽくなってきました。妙高山へは燕温泉側から登るのが最も一般的で、この赤倉登山道はあまり歩かれてはいないようです。

至るところがぬかるんだ大変な悪路です。ちなみに、この写真を撮った直後に滑ってコケました。

道は全般的に荒れ気味です。このような崩落地の脇を通過する、危険を感じるような箇所が何箇所かありました。

泥まみれの悪路と格闘することおよそ一時間で、スキー場のゲレンデにでました。この急斜面を下りきればゴールです。

15時20分 妙高高原スカイケーブル山頂駅に到着しました。水を飲んで元気を取り戻して以降は、割とあっという間でした。

スキー場ということだけあって、雪飛ばし用のブロワーが置いてありました。靴が泥まみれになっていたので、これには大助かりです。

靴を綺麗にしたところで、ロープウェイに乗り込みます。

片道料金は1,300円です。下山にしか使わない人間は珍しいらしく、精算は下で行うように言われました。

どうしても1,300円を払いたくない人は、この道を歩いて下りましょう。。1時間以上はかかるようなので、素直にロープウェイという文明の恩恵に浴したほうが好いかと思いますが。

晴れていれば、ここから越後富士の異名を誇る妙高山の姿を一望できるのですが、今日はこの通り全然駄目でした。

ロープウェイ山麓駅前にバス停がありますが、妙高高原駅行きのバスはここへはやってきません。ここで待ってしまわないようにご注意ください。

駅へのバスが発着するのは、目の前の通りを赤倉温泉方向へ少し登ったところににある、新赤倉三叉路のバス停です。妙高高原駅までは、所要時間およそ10分で、運賃は350円です。

妙高高原駅から、行きと同じ経路で、長い長い帰還の途に着きました。

そんな訳で、二日目の妙高山登山は、ひたすら喉の乾きに苦しむ苦難の山行きでありました。

何とか無事生還に生還できたものの、越後の名峰を楽しむ心の余裕など一切無い状況でした。初めて登る山へ行くときは、水場の状況確認をもっとしっかり行わなければいけないと、反省させられた山行きでした。

妙高山は展望の良さと、麓の温泉リゾートでも名の知れた山です。諸々の事情により、今回はそのすべてが空振りとなってしまう残念な展開でした。妙高山のついでに火打山に登るつもりが、逆になってしまったと言った所でしょうか。

いつか、もっとスマートな計画で再戦を挑みたい所存です。

<コースタイム>

高谷池ヒュッテ(6:10)-茶臼山(16:50)-黒沢池ヒュッテ(7:15)-富士見平(8:15)-黒沢池ヒュッテ(8:45)-大倉乗越(9:15)-長助池分岐(10:05)-妙高山(11:30~11:50)-天狗堂(13:20)-大谷ヒュッテ(14:00~14:15)-妙高高原スカイケーブル山頂駅(15:20)

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

コメント