長野県松本市、大町市と岐阜県高山市にまたがる、槍ヶ岳(やりがたけ)に登りました。

言わずと知れた北アルプスきっての名峰です。おおよそ登山と言うものに少しでも興味を持っている人であれば、誰もが一度はその頂に立ってみたいと願う「登山者憧れの山」であります。

少し早い夏休みを取得し、テントを担いで憧れの山へ登って来ました。

2016年8月4日~6日に旅す。

さて、普段は東京近郊のマイナーな山ばかりを淡々と紹介している当ブログですが、今回は珍しくメジャー級な山の記録です。

行き先は北アルプスの槍ヶ岳。その神々しまでに特徴的なシルエットで、北アルプスの中でも一際目を引く鋭鋒です。

この山は登山者を引きよせるある種の魔力を秘めており、多くのハイカーにとって憧れの山であり続けています。登山道楽をある程度続けていれば、いつしか自然と視線はここへ注がれるのではないでしょうか。

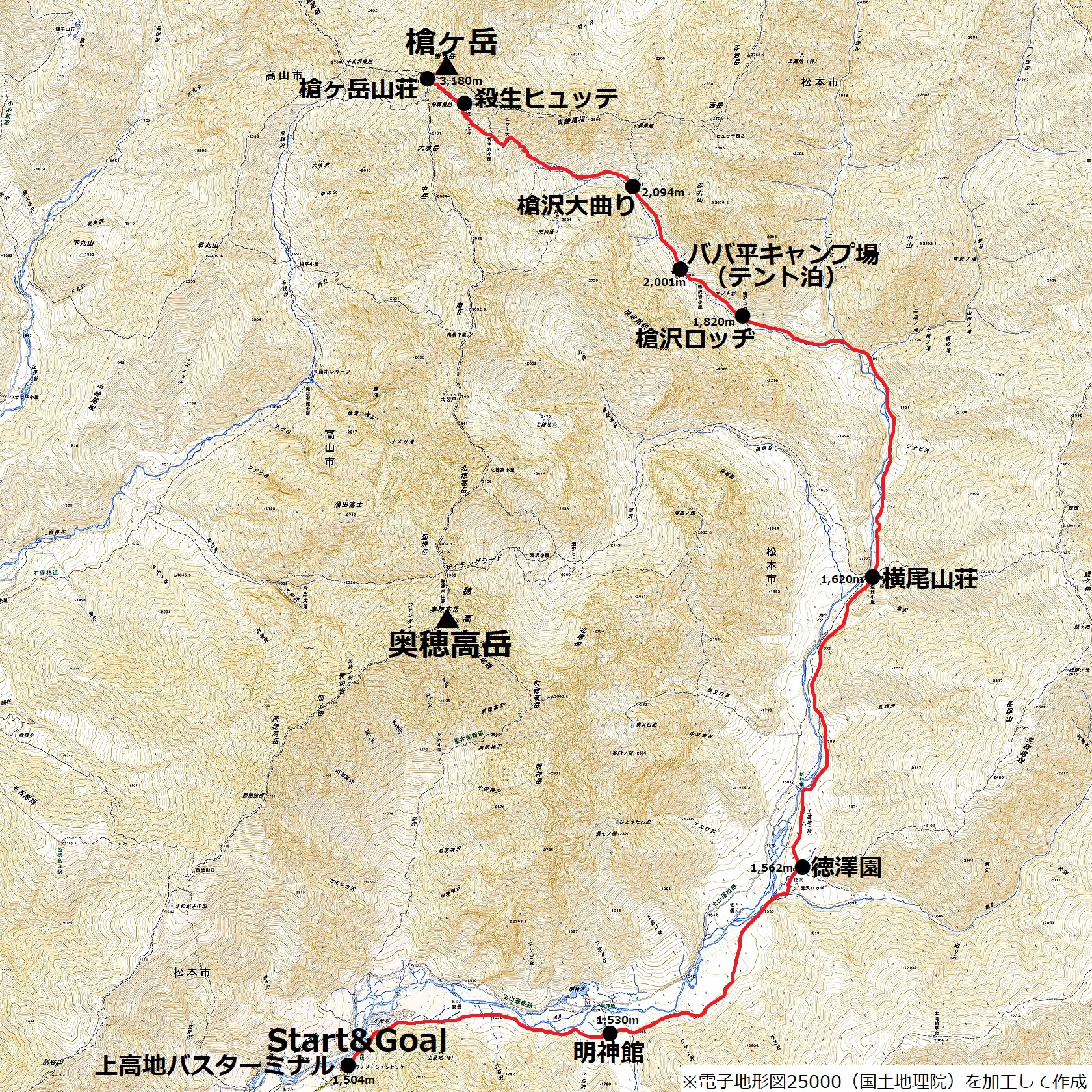

飛騨山脈の中でもほぼ中央付近に存在する交差点の山であるため、この山へ登るルートの選択肢は数多く存在します。今回はその中で最も一般者向きと言える槍沢ルートを歩きます。

槍沢ルートは上高地を起点にして、沢沿いにぐるっと回り込むようにして槍ヶ岳に至るルートです。歩行距離は長くなりますが、道中に危険な箇所はありません。・・・槍の穂先以外は。

コース

槍沢コースを往復する、槍ヶ岳への登山路としては一番オーソドックスなルートです。上高地BTから山頂までは片道22kmほど。

がんばれば1泊2日で行けない事もありませんが、せっかく憧れの山に行くのだから、のんびり歩ける日程を組んでババ平キャンプ場に二泊しました。

1.槍ヶ岳登山 アプローチ編 夜行バスさわやか信州号で上高地へ

8月3日 22時 バスタ新宿

さわやか信州号の夜行便に搭乗すべくやって参りました。上高地へアクセスするには、直行便のバスに乗るのが最も安価かつ楽な方法です。

明けて8月4日 5時20分 上高地バスターミナル

おはようございます。およそ快適とは程遠い4列シートの超狭い座席でしたが、十分な睡眠時間を確保できました。

いつでも何処でも眠れると言う特技は、夜行バスでの移動においてとても役に立ちます。とりあえず首を固定するネックピローと耳栓はあったほうが良いと思います。

バスターミナルで身支度を整えます。早朝であるにもかかわらず、すでに売店は開いており弁当等も売っています。

上高地の鳥。そういえば声はよく聞くのだけれど、ウグイスの姿を見たことは一度もありませんな。

ガスりがちながらも、穂高連峰の山並みが見えます。上高地の標高が大体海抜1,500メートルくらいであるため、あのてっぺんまでの標高差は1,600メートルほどあります。殆ど壁ですね。

よくよく思い返してみるとこの橋、何時も脇を通過するだけで、渡ったことがないかもしれません。今度訪れたときに渡ってみることにしましょう。

現在の河童橋は5代目です。かつては欄干すらないような橋でした。今のようなメジャーな観光地になる前ことです。

サルの群れが周囲を闊歩していました。全く人間を警戒していません。

2.横尾山荘までの長き水平移動

横尾山荘までは平坦な道が続きます。朝を正面に浴びながらゆっくりと歩いていきます。重たいテン泊装備を背負っているので、コースタイムを巻こうという考えはありません。

梓川の対岸に明神岳が鋭く聳え立っています。奥穂高岳の前衛とも言うべき岩峰です。

ちなみに、この山には一般登山道が存在しません。ロープでの確保が行える技術がある人にしか登れない山です。私のようなお気楽な週末ハイカーは初めからお呼びではない場所です。

6時40分 明神館に到着しました。上高地でも有数の景勝地である明神池は、ここから徒歩10分くらいの場所にあります。

私は観光ではなく登山に来ているので、寄り道はせずに素通りします。

森の中を延々と歩き続けます。湿った空気がヒンヤリとしていて非常に気持ちが良いです。

ただし、この水平移動は相当長いです。途中から少しダレてきます。

道は基本的に森の中にありますが、時よりこうして梓川を眺めることが出来ます。槍ヶ岳や穂高連邦からの雪解け水を集めるこの川は、かなりの急流です。

7時30分 徳沢園に到着しました。ここは槍穂高へ向かう人にとっての通過点であると同時に、蝶ヶ岳への登山口でもあります。

徳沢にはキャンプ指定地があります。かつては放牧場だったということで、かなりの広さです。

これが徳沢なのでしょうか。恐ろしいまでの透明度です。

歩き始めて既に2時間が経過していますが、ずっと平坦な道であったため疲労は感じません。休憩は取らずに出発します。

新村橋を通過します。涸沢へと続くパノラマコースの入り口です。どちらかと言うと下山に使われることが多いルートですね。

正面に常念岳(2,857m)の姿が見えました。ピラミダルな形状をした見栄えのする山ですね。

こちらは大天井岳(おてんしょうだけ)(2,922m)です。表銀座の通称で知られる槍ヶ岳への縦走路の起点となる山です。

今回は槍ヶ岳への登路としては一番無難な槍沢ピストンを選びましたが、表銀座縦走はいずれチャレンジしてみたい所です。

こちらは屏風岩と呼ばれている大岩です。ロッククライミングの登攀の対象ともなっています。

奥に見えているのは南岳(3032m)です。標高3,000メートルを越える堂々たる高峰であるにもかかわらず、槍ヶ岳の添え物のような扱いを受けている可哀想な山です。

まずその、南岳とか言うおざなりな名称からして哀愁を誘います。

8時40分 横尾に到着しました。ここまではスニーカー履きでも来ることができる観光地の領域です。横尾から先はいよいよ登山の領域となります。

こちらは横尾大橋です。涸沢を経て穂高方面へ向かうなら、この橋を渡ります。

槍ヶ岳までは11km。上高地までも11km。つまりここが中間地点です。

3.ババ平キャンプ場へと続く沢沿いの道

上高地から11kmも歩いて、ようやく山道らしい道が始まりました。

梓川は横尾より上流では槍沢に名前が変わります。その名の通り、槍ヶ岳が源頭となっている沢です。登山道は沢沿いを登って行きます。

木橋で槍沢支流の沢を渡ります。かなりの水量で、もし橋が架かっていなければ渡渉には難儀しそうです。

常念岳を源頭とする一の俣沢です。上流にいくつか滝があるらしいのですが、踏み跡らしきものは見当たりません。沢登りの装備がないと見には行けないようですね。

続いて二の俣沢が現れます。上流に進むにつれ、槍沢はいくつもの枝沢にわかれて徐々に細い流れになって行きます。

あまり傾斜のきつくない緩やかな登りがずっと続きます。初日は最後までずっとこんな感じでした。ガッツリと登ることになるのは二日目です。

沢沿いの気持ちの良い道を歩くことおよそ1時間40分で、山小屋が見えてきました。

10時20分 槍沢ロッヂに到着しました。ここでテントの受付をします。幕営料は千円です。トイレと水場の使用料を含みます。2泊する予定なので2千円を支払いました。

受付のついでにカレーを食す。値段は千円でした。まるでボンカレーのような味がして、とても美味しかったです。

腹も膨れたところで行動再開です。キャップ指定であるババ平は、ここから更に30分ほど登った場所にあります。

ちょうどヘリで荷揚げをしている最中で、山小屋スタッフが慌しく行き交っていました。

槍沢ロッヂからキャンプ場までの道のりは、これまでとは一転してガレた道でした。特に急ぐ理由も無いのでチンタラと登ります。

11時15分 ババ平キャンプ場に到着しました。午前中に到着してしまいました。こんな早くに着くなら、一気に槍ヶ岳山荘まで登ってしまっても良かったかもしれません。

キャンプ場の様子

道の両脇にテントを張る格好で、あまり広くはありません。この先の河原にもスペースがあります。

二日間を過ごすことになる憩いの我が家を設営します。信頼と実績のアライテント エアライズ1でございます。テント場で他の人と被りまくると言う一点を覗けば、使い心地に全く不満はありません。

ちなみに、ババ平は谷底にあるため、周囲の展望は全くありません。正面に見えているのは通称表銀座縦走路と呼ばれる東鎌尾根です。

時間が余りまくりなので、翌日に備えて大曲付近まで偵察に出ようかとしましたが、小雨がぱらついて来たので途中で引き返しました。

結局この日は、文庫本を読んだり沢をボーっと眺めたりして過ごしました。

4.二日目 憧れの穂先へと続く険しき道のり

明けて翌日 8月5日 朝5時

周囲の物音で自然に眼が覚めました。のそのそと朝食の支度をします。仕度と言っても、お湯を沸かすだけですが。。

朝日に染まる稜線にしばし見惚れます。谷間にあるババ平はからは、当然ながら直接ご来光を拝むことは出来ません。

食事を済ませて、5時20分に行動開始です。今日はいよいよ槍の穂先に挑みます。

まずは沢沿いに谷底を進んでいきます。前方に見えている大きなカーブは大曲(おおまがり)と呼ばれています。

5時45分に水俣乗越への分岐点を通過します。ここから表銀座縦走路の東鎌尾根に乗ることも可能ですが、ここは素直に槍沢ルートに沿って登ります。

大曲の屈曲部に百トンくらいはありそうな岩が転がっていました。比較対象物が無いので大きさが伝わりにくいかもしれませんが、物凄い大岩です。

ここまでの薄暗い谷底から一転して、森林限界越えの岩の稜線の光景が目に飛び込んできました。

槍沢の上に雪渓がわずかに残っていました。例年であればこの辺りは雪に覆われていて雪渓歩きが出来るのですが、2016年は極端に降雪が少なかったようです。

ここから急登が始まります。ここまでの道が緩やかだった分、この先は一気に高度を上げて行きます。

周囲は何時しかハイマツ帯になりました。いよいよ高山帯に足を踏み入れたようです。

まさにアルプスならではの光景が広がります。テンションが上がってきましたよ。

大曲を抜けた直後のこの付近一帯は、槍沢グリーンベルトと呼ばれています。ハイマツに覆われた斜面は確かにグリーンです。

この見上げるような圧倒的スケール感は、アルプス以外の山域では中々お目にかかれるものではありません。

それは何の前触れも無い突然の出来事でした。槍の穂先が不意に視界に飛び込んできました。もうこの瞬間から脳汁がドバドバとたれ流し状態です。かっこ良すぎるだろう穂先。

穂先アップ。直ぐそこにあるように見えるかも知れませんが、見えてからが割と長いんです。

ハイマツ帯を抜けると、岩しかない一帯に突入します。これが地味に歩きにくくて、なかなかペースが上がりません。

7時30分 播隆窟(ばんりゅうくつ)を通過します。槍ヶ岳最初の登頂者として知られる江戸時代の修験者、播隆上人が、ここで寝泊りしたと伝えられる岩屋です。

釜トンネルが出来る以前の時代においては、上高地まで登って来るだけでも一苦労であったはずです。そこからさらに道なき道をここまで上がってくるのには、尋常ならざる苦労があったことでしょう。

この播隆上人と言う人は、凄まじく健脚な人だったのでしょうね。

ペンキのマーカーの導きに従ってどんどん登って行きます。この付近の谷は幅が広いため、どこでも歩けてしまうのでルートから外れないように要注意です。

穂先に向かって歩いているせいか、キツイ登りであるにもかかわらずテンションが上がりっぱなしです。ドーパミン垂れ流し状態です。

殺生ヒュッテの脇を通過しました。

・・・しかし凄い名前ですよね。かつて猟師が仕留めた獲物を解体するための小屋があった場所であることに由来しているそうです。

テント場もありますが、大小の岩の転がる場所で寝心地は極めて悪そうです。

こんな岩ばかりの苛酷な環境であるにも関わらず、数多くの花々が咲いていました。これはイワツメクサ。

槍ヶ岳の肩への最後の登りです。この辺りまで来ると空気の薄さをハッキリと体感できます。息が上がらないようにゆっくりと登ります。

8時45分 槍ヶ岳山荘に到着しました。穂先の脇の肩の部分に立つ山小屋です。収容人数650名を誇る、北アルプスを代表するマンモス山小屋です。

穂先は眼の前です。山荘から穂先のてっぺんまでの標高差はおよそ100メートルです。

なんかガスって来てしまいましたね。

こちらは反対側。正面に見えているのは大喰岳(おおばみだけ)です。標高3,101メートルもの堂々たる高峰であるにも拘らず、槍ヶ岳のオマケのような扱いに甘んじている不遇の山です。

こちらは通称裏銀座と呼ばれる北アルプス最深部の光景。息を呑むような絶景ですが、この直後にガスに飲まれてしまいました。

正面に見えてる山はおそらく三叉蓮華岳(2,841m)です。北アルプスのほぼ中央にあるため、大変素晴らしい展望の場所であるらしいです。いつか行って見たい。

5.槍ヶ岳登山 登頂編 穂先の先端へアタック

さて、ではいよいよ憧れの穂先にアタックしましょうか。

ああ、ちなみにこんな所にまでノコノコとやって来ておいてから言うのもなんですが、私は岩場が余り得意ではありません。

登り始めはいたって普通のクサリ場です。足を乗せるステップは豊富にあり、まったく難しくはありません。

途中から下山路と道が別れて、クサリの無い岩をよじ登ります。ホールドできる手掛かりは十分にあるのでまだまだ余裕です。

正面にアルペン踊りのお立ち台として有名な子槍が見えました。ところでアルペン踊りってどんな踊りなんでしょう?

日陰側は昨夜の小雨が乾ききらず、岩肌が濡れたままでした。滑りそうでヤな感じです。

最初のハシゴに取り付く直前のこの場所が一番苦戦しました。足をかける場所が見つからず四苦八苦し、足を左右に大きく開いて蜘蛛状態で半ば強引によじ登りました。

下は見ずに上だけ見つめて黙々と登ります。特に高所恐怖症というわけでないと自分では思っているのですが、流石にこの高度感ではどうしたって腰が引けます。

最後のハシゴを上ります。ハシゴなどない状態で登った播隆上人は、この岩壁をどうやってクリアしたのだろうか。

ハシゴの上の方は岩とハシゴの距離が近すぎて、つま先しか掛けられません。クライミングゾーンのある靴を履いていて良かったと思う瞬間でした。

9時30分 槍ヶ岳に登頂しました。

あー怖かった。憧れの場所に立ったと言う感激よりも、安堵感のほうが強い登頂でありました。

山頂の様子

ご覧お通り非常に狭いです。そして残念なことに、穂先はすっかりガスに覆われてしまいました。

穂先から見下ろす子槍

踊る以前にどうやって登るんでしょう??

穂先から見下ろした槍ヶ岳山荘です。増改築を繰り返したであろうゴテゴテした姿が良く見て取れます。

一瞬だけガスが取れて見えた山。位置的におそらくは笠ヶ岳(2,897m)だと思います。

これは双六岳(2,860m)かな。視界が悪くてイマイチ確証が持てませんが。

これだけガスっていると普段であれば大いに落胆する所ですが、槍ヶ岳の場合は穂先自体が最高の被写体であるためか、あまり落胆を感じません。

これだけガスっていると普段であれば大いに落胆する所ですが、槍ヶ岳の場合は穂先自体が最高の被写体であるためか、あまり落胆を感じません。

今日はカッコイイ穂先を沢山見れたし、展望はまあいいやと言う気分にさせられます。

見下ろすとこんな感じです。あまりまじまじと見ていると、小だけではなく大まで漏らしそうになるのでほどほどに。

さて、岩場というのは登りよりも下りの方がはるかに怖いというのは山の常識です。何が言いたいのかと言うと・・・

さて、岩場というのは登りよりも下りの方がはるかに怖いというのは山の常識です。何が言いたいのかと言うと・・・

下山時にはカメラを構えるだけの心理的余裕が全く無かったのか、下りの模様を伝える写真が一枚も残っていないと言うことです。

と言うことで、下りきってからの一枚。

腹立たしいことに、私が穂先から降りた直後にガスが晴れました。もう一度登ってやろうかとしばし逡巡するも、再びガスが覆いかぶさったので止めました。

下のほうは晴れていてこの通り絶景です。ちょうど東鎌尾根伝いにガスが沸きあがっている感じでした。

なんか凄い場所に小屋が建っています。ヒュッテ大槍という山小屋のようです。あそこに泊まればさぞかし絶景でありましょう。

6.槍ヶ岳登山 下山編 余韻に浸りながら山頂を後にする

下山を開始します。登りの際には素通りした殺生ヒュッテに寄ってみました。なんと言うか、凄く殺伐とした名前ですね。(月並みな換装)

岩の急斜面を下ります。地味に膝にダメージを与えてくる道です。

これはホシガラスでしょうか。雷鳥にばかり人気が集中して、余り省みられない不遇の鳥ですね。

歩きにくい岩場が終わり、ようやくハイマツ帯まで戻ってきました。

道中に咲いていたハクサンフウロ。割と多くの山で目にする、定番の高山植物です。

穂先もこれで見納めです。素晴らしい絶景をありがとう。きっとまたいつか来るよ。

ババ平のテント場が見えてきました。二日目の行程も間もなく終わります。

14時 無事に憩いの我が家へ帰宅しました。

この日は大分疲労が溜まっていたらしく、夕食の後にいつの間にか寝ていました。

明けて翌日 8月6日 朝5時30分

2日間の時を過ごした憩いの我が家を撤収しました。

今日はもう下山するだけです。特に先を急ぐ旅ではありません。チンタラと下っていきます。

6時5分 槍沢ロッヂを通過します。特に用事も無いので素通りしました。

早朝の沢沿いに立ち込める、冷たく湿った空気が実に気持ちよい。

7時30分 横尾に到着しました。文明社会に帰還したかのような安堵感を覚えましたが、よくよく考えてみればここはまだまだ山の中ですね。

横尾より望む前穂高岳。今日は雲ひとつ無い快晴です。本日奥穂高岳に登っている人は、大勝利であったことでしょうね。

8時30分に 徳沢園に到着しました。これから山へ向かおうと言う人々で、非常に賑わっていました。

ここで徳沢名物のソフトクリームを食す。濃厚でとても美味しかったです。

9時25分に明神館を通過します。2日間の疲労が溜まっている割には結構いいペースです。まあ、平坦な道ですからね。

10時5分 その後も順調に飛ばして、河童橋まで戻って来ました。

初日には靄で全く見えなかった焼岳(2,455m)が見えました。

河童橋と並ぶ上高地のシンボル大正池を生み出した現役の活火山です。山頂部に溶岩ドームを頂いているのが良く見えます。

これまた上高地のシンボル的存在である梓川。いったい上高地にはいくつシンボルがあるのでしょう。

穂高連峰の姿が良く見えます。最高のお天気ですね。うーむ、本日を山頂アタックにすべきだったか。予備日は一日取ってあったのですけれどね。

10時10分 スタート地点の上高地バスターミナルに帰還しました。ちょうど30分後の、10時40分発の松本行きバスがあったので、そのチケットを購入しました。

バスの車窓より望む大正池です。

その後バスは沢渡の駐車場を行ったりきたりしながらおよそ1時間を掛けて新島々に到着しました。

まるで昔の井の頭線みたいな車両に乗って松本へ向かいます。後で調べたら、本当に井の頭線の中古車両でした。

いつかは槍ヶ岳に登ってみたいと思っている多くの登山者にとって、目下最大の関心事は「そもそも自分の技量で槍の穂先に登ることは可能なのか」と言う点なのではないかと思います。

その疑問に対する回答になるかは分りませんが、とりあえず「岩場が苦手なメタボ気味のおっさん」でも問題なく登れました。体力・技術には個体差があるのであまり無責任なことは言えませんが、そんなに身構えるほどではないと言うのが実際に登ってみた上での感想です。

とは言いつつも、高度感はかなりあるので、高いところが苦手な人はちょっと厳しいかもしれません。

今回のように穂先に登頂する時間が正午近くになってしまうと、山頂部がガスに巻かれてしまう可能性が大きくなるので、素直に槍ヶ岳山荘に一泊して、穂先へは早朝に登るのが一番良いでしょう。

次回訪れる際には、表銀座縦走かもしくは大キレット縦走にチャレンジしてみたい所です。

<コースタイム>

1日目

上高地BT(5:20)-河童橋(5:55)-明神館(6:40)-徳沢園(7:30)-横尾山荘(8:40)-槍沢ロッヂ(10:20~10:40)-ババ平キャンプ場(11:15)

2日目

ババ平キャンプ場(5:20)-大曲(5:45)-播隆窟(7:30)-槍ヶ岳山荘(8:45)-槍ヶ岳(9:30~10:00)-殺生ヒュッテ(11:05)-ババ平キャンプ場(14:00)

3日目

ババ平キャンプ場(5:30)-槍沢ロッヂ(6:05)-横尾山荘(7:30)-徳沢園(8:30)-明神館(9:25)-河童橋(10:05)-上高地BT(10:10)

長々と最後までお付き合い頂き、誠にありがとうございました。

コメント