埼玉県飯能市にあるユガテから、埼玉県越生町にある大高取山(おおたかとりやま)までを歩いて来ました。

奥武蔵と呼ばれる領域の前衛部を縦断する行程です。全行程で一度も標高500メートルを超えることが無い純然たる低山歩きですが、人の住まう領域に近い里山ならではの独特の雰囲気があります。道中にある山上の小集落のユガテは、奥武蔵の桃源郷と称されています。

春の気配が濃厚に漂い始めた、奥武蔵の里山をゆるりと巡って来ました。

2025年3月17日に旅す。

奥武蔵の山を歩いたことがある人ならば、ユガテと言う不思議な響きの地名を目にしたことがあるのではないでしょうか。漢字で書くと湯ヶ天らしいですが、奥武蔵の山中にある秘境めいた小集落です。

春になると梅やしだれ桜などの花が咲き、奥武蔵の桃源郷などと称されています。前々からその名前自体はよく耳にしていたのですが、今回ようやく現地を訪問してきました。

ユガテを訪れた後は、尾根沿いに北上して越生梅林を目指します。ルート上に顕著に背の高いピークは存在しませんが、歩行距離としてはなかなかのロングコースとなります。

梅見としては時期的にもう遅いタイミングでしたが、令和7年の春の花は軒並み開花のタイミングが例年よりも遅めで、まだまだ見頃であると言えそうな状態で咲いていてくれました。

奥武蔵の登山道の大部分は、あまり代わり映えのしない杉林の光景がひたすら延々と続きます。端的に言ってしまえば非常に地味なのですが、そこへ僅かばかりの華が添えられる時期を狙って歩いて来ました。

地味な里山歩きの中に埋もれた喜びを見出しに、奥武蔵へと繰り出しましょう。

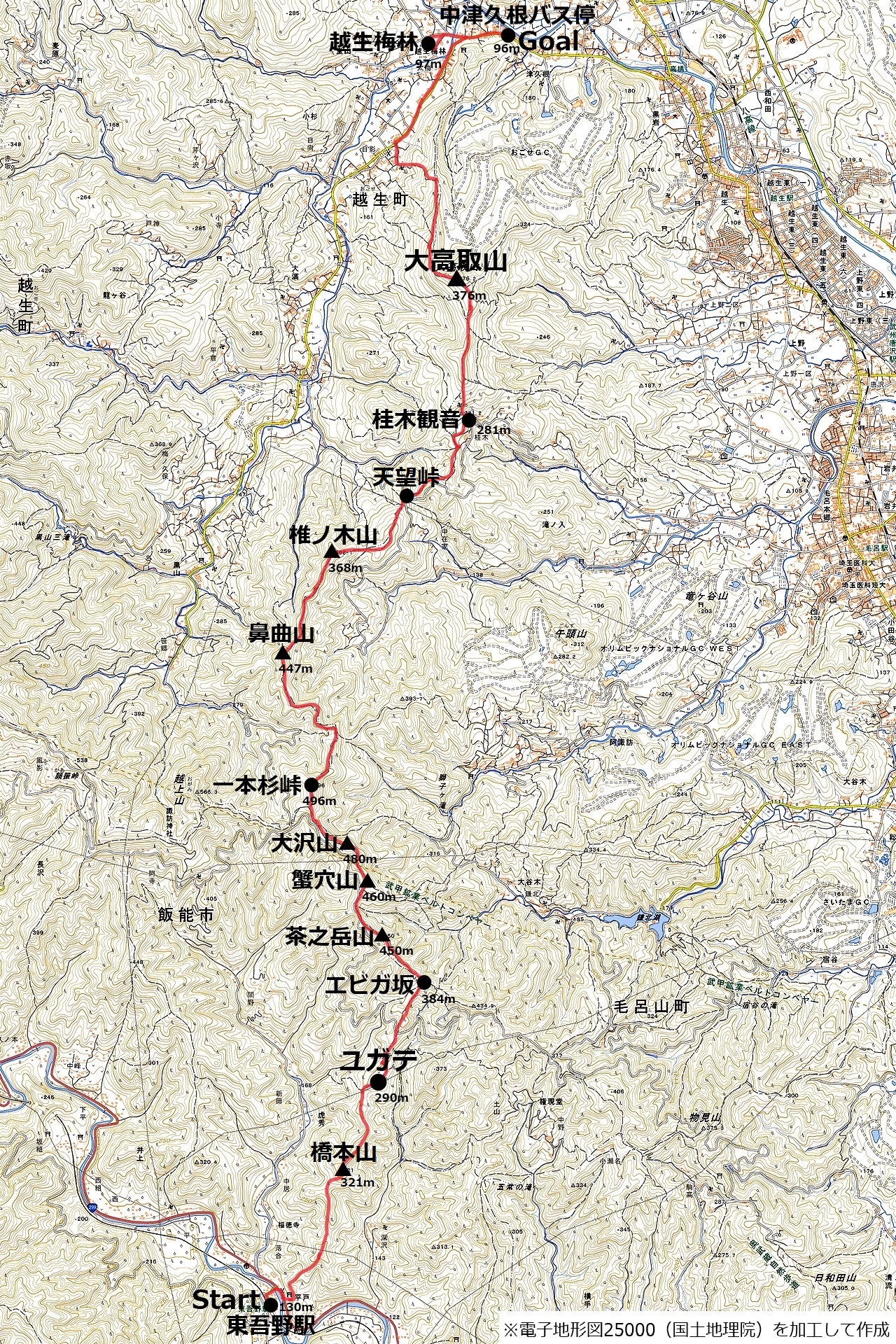

コース

西武線の東吾野駅からスタートして、奥武蔵の桃源郷ことユガテを目指します。ユガテからは尾根上をひたすらに北上し、鼻曲山、桂木観音および大高取山などを経て越生梅林まで歩きます。

奥武蔵と呼ばれる領域の前衛部を縦断する、なかなかのロングコースです。

1.ユガテ登山 アプローチ編 近くて遠い奥武蔵への旅路

5時45分 西武池袋線 練馬駅

京王線沿線に住まう私にとって、奥武蔵は近いようでいて何気に結構アクセスが面倒な場所です。縦方向への移動手段が意外に乏しいと言う、東京都下の公共交通機関網の事情によるものです。

これまで色々なルートを使って比較検討してきましたが、新宿から大江戸線経由で練馬に出るのが一番早くて楽であるとの結論に至りました。

終点の飯能駅で秩父行きに乗り換えます。この先は4両編成となるため、時期によっては椅子取りゲームが発生しますが、3月中旬は登山シーズンとしては中途半端な時期であるからか、今日は至って空いていました。

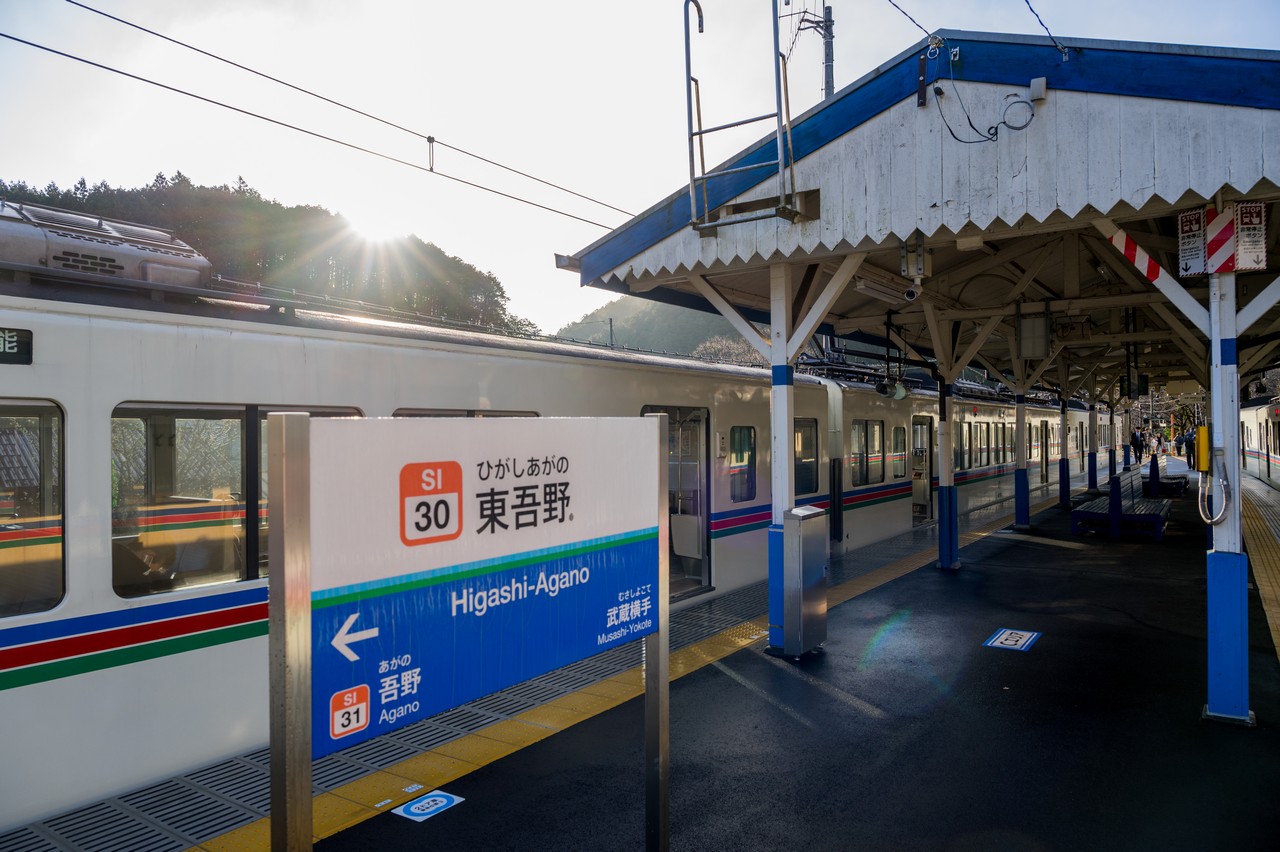

7時5分 東吾野駅に到着しました。本日の最初の目的地であるユガテは、駅から直接歩いて行くことが可能な駅チカ物件となっており、西武線沿線ハイキングとしては定番の存在と言えます。

こちらは本日の同行者。過去記事にも何回か登場している、以前勤めていた会社の先輩Y氏です。Y氏は西武線沿線の民で、1度西武線ハイキングをしてみたいとのリクエストを受けて今回の計画となりました。

西武線ハイキングとは言いつつ、今回のコース計画はスタート地点が西武の駅であると言うだけで、行程的にはどちらかと言うと八高線ハイキングと称した方が妥当であるかもしれない。

2.序盤から圧倒的な地味さをもって出迎える奥武蔵の登山道

7時10分 トイレと身支度を済ませたところで、行動を開始します。なお、東吾野駅の駅前にコンビニ等は無いため、買い出しは前もって済ませておいてください。

駅前の通り右折して道なりに進むと、道の脇に吾那神社への入り口の階段が現れました。道標上にユガテの名はどこにも書かれていませんが、ここが登山道への取り付きです。

この神社は元々は熊野神社でしたが、明治初期に周辺にあった神社を吸収合併・・・ではなく合祀して、以降は吾那神社と称しています。より地域に密着した守り神様にリニューアルしたと言ったところでしょうか。

登山道への入口は、神社の裏手にあります。

前日の天気が雨だったと言うこともあり、あらゆるものが濡れていてジメッとしています。今のところはまだ気温も低く少し肌寒いくらいですが、不快指数が高めな1日となりそうです。

まだ歩き始めたばかりですが、早くも周囲がまるで奥多摩のような杉の植林になりました。なお本日歩こうとしているルートは、最初から最後までほぼすべて同じような光景が続くので、覚悟しておいてください。いや本当に。

ほどなく送電鉄塔が現れました。こと低山歩きにおいては、鉄塔のあるところに好展望ありです。ここではどんな感じでしょうか。

靄がかかっていますが、眼下の谷間にある集落が何となく見えています。湿度マシマシの見るからにウェッティな光景です。

ようやく樹間から朝日が差し込んできました。まあ晴れたところで、周りの景色が地味であることに変わりはありませんけれどね。奥武蔵に圧倒的なまでの地味さ加減に奮えるがよい。

ユガテへと至るルート上に橋本山と言う小ピークがあります。山頂へ直登する男坂と、脇から回り込んでいく女坂にルートがわかれます。

さも当然のことのように女坂へと進んで行くY氏。男気をどこへやってしまったのですか。

女坂のルートは山頂を通らずに巻いてしまうので、ピークを踏んで行きたければ少し戻る必要があります。登っても特に良いことはなさそうなオーラをビンビンに感じますが、ピークハンターのお勤めとして一応は寄っていきましょう。

何の期待も抱かずに登って行くと、意外にも(?)開けていて眺めが良さそうな山頂部が見えて来ました。

8時10分 橋本山に登頂しました。ただの通り道くらいに思っていたのですが、ベンチまであり広く開けた山頂です。まったくのノーマークでしたが、こんな場所があったのですね。

前方に見えている山並みには、まだかなりの量の雪が残っていています。方角的に東京都と埼玉県の境界を形成している天目背稜線の山並みだと思いますが、始めて見るアングルなのでイマイチ同定に自信が持てません。

秩父の誇り武甲山(1,304m)の頭の部分だけが僅かに覗いています。位置関係的に見えるとは思っていなかったので、意外な感じがしました。

3.奥武蔵の桃源郷ユガテ

先へ進みましょう。橋本山を過ぎて以降も、相変わらずまったく代り映えのしない杉林の光景が続くのですが、読者の皆様を退屈させるのも忍びないので、道中の様子などはバッサリと省略いたします。

場面は飛んで、資材置き用の小屋などの人工物が目に付く場所まで歩いて来ました。道に軽トラの轍が刻まれているので、どうやらここまで車で入ってくることが出来るようです。

大きく広く開けた場所が現れました。山中深くにありながらも、明らかに人の手によって改変されていることが見て取れる地形の空間です。

8時30分 ユガテに到着しました。ここは別に山頂ではないのですが、ハイキングコースに組み込まれている場所だからか。山頂風の標識がしっかりと建っていました。

数件の住宅があり、実際に住んでいる住民がいます。奥武蔵の山中にはユガテの他にも、こうした小規模な山中の小集落がいくつか点在しています。変わった読みの地名が多いのは、渡来人に由来しているとも言われています。

桃源郷と称されるだけあって、様々な花が咲いています。時期的にはもうほぼ終わりかけですが、ロウバイがほんのりと甘い香りを漂わせていました。

梅の花も良い感じに見頃です。聞いた話では4月になるとしだれ桜が咲き始めて、それがまた見事なのだとか。

この光景だけを見ると、ごく普通の山間にある集落であるように見えます。しかし実際に歩いて来てみると、なかなか尋常ではない立地にあります。

集落のすぐ近くを奥武蔵グリーンラインの車道がかすめており、ここまで車で入ってくること自体は可能です。そうであったとしても、実際にここに住んで暮らすのは相当不便で覚悟が必要ではあります。

評判に違わぬ独特な雰囲気の場所でした。しだれ桜が咲く頃がベストな訪問タイミングだろうと思うので、いつかまたその頃にお花見をしに訪れてみようかと思います。

ここで終了して鎌北湖辺りにでも下山すれば、程よいボリューム感の西武線ハイキングであったことでしょう。しかし何故か我々は、さらなる奥武蔵の深部へと足を踏み入れて行くのでした。

4.幾多の小ピークを越えて行く、一本杉峠までの尾根道

ユガテを後にしてさらに奥へと進んで行くと、奥武蔵グリーンラインと合流しました。道を横断して、そのまま真っすぐ向かいの山道へ入って行きます。

ここから先は、ユガテとは全く無関係な完全なる蛇足の領域となります。最初に断っておきますと、ここから先はすごく地味です。まあ、ここまでの道程も十分に地味ではありましたけれどね。

まったく代わり映えのしない緑の地獄の光景が続きます。これぞまさに奥武蔵と言った絵面ではあるのですが、眺めていて楽しい光景かと問われると、答えは明らかにNOです。

奥多摩と奥武蔵はどちらも杉林が多くて似たり寄ったりな光景なのですが、奥多摩の方は急峻で登り応えのある山が多い一方で、奥武蔵の方は比較的フラットで歩きやすい山が多い反面、その分より地味な印象が強調されます。

何の抑揚も無いと言うか、とにかく印象に残りにくい光景です。あとから写真を見返していても、すべて同じ光景に見えて来てしまうほどに…

9時 エビガ坂まで歩いて来ました。T字路になっていますが、顔振峠と書かれた方に進みます。ここから先はしばしの間、過去にも一度歩いたことがある領域となります。

尾根筋を忠実に辿る道です。アップダウンはそこそこありますが、急登はなく至って歩きやすい登山道です。奥武蔵ロングトレイルという総延長105kmにもおよぶコースに組み込まれており、整備状況は非常に良好です。

茶之岳山と書かれた手製の標識がかかっていました。尾根上のただのコブか何かにしか見えないようなピークにまでいちいち名前を付けるのが、奥武蔵の流儀であるらしい。

奥武蔵グリーンラインと何度か合流しつつ、ほぼ並行するように道が続いています。もとからあった登山道が、後から作られたグリーンラインによって寸断された結果こうなったのでしょう。

ここで身も蓋も無いこと言ってしまうと、最初からグリーンライン上を歩いたほうが早いし楽ではあります。しかし我々は登山をしにここへ来ている訳ですかすら、断固として登山道上を歩き続けるのです。

続いて今度は蟹穴山と言う名のピークがありました。先ほどのエビガ坂と言い、沢がある訳でもない尾根上に甲殻類の名を冠した地名が多いのは一体何故なのだろうか。・・・そもそもエビガ坂のエビとは海老なのか?

かつて送電鉄塔が立っていたらしい跡地があり、ここで再び大きく視界が開けました。

正面に見えているのは、ちょうど天目背稜と有間山稜が枝分かれしている辺りだと思います。奥多摩と奥武蔵の境界になっている尾根です。

反対側には都心方面が見えています。スカイツリーは本当に遠くからでも良く目立ちます。何しろ世界の高尾山の標高よりも高いくらいですからね。

再び地味なる杉林の中へと戻って行きます。奥武蔵ロングトレイル全体の中でも、展望が開けている場所はきわめて限定的です。西武線ハイキングとは、杉林の中を歩くことと見つけたり。

先ほどから奥武蔵に対して、ディスリとも受け止められかねない様な斜に構えたコメントばかりをしていますが、それは私自身が重篤な花粉症患者であり、杉林に対して少なからぬ憎悪の感情を抱いているからです。

こんな物騒なものは全て伐採して、割り箸にでもしてしまえばいいのですよ。

一本杉峠方面への分岐地点まで歩いて来ました。ここからは奥武蔵ロングトレイルのルートを外れて、桂木観音方面を目指します。この先は、私自身も初めて歩く道となります。

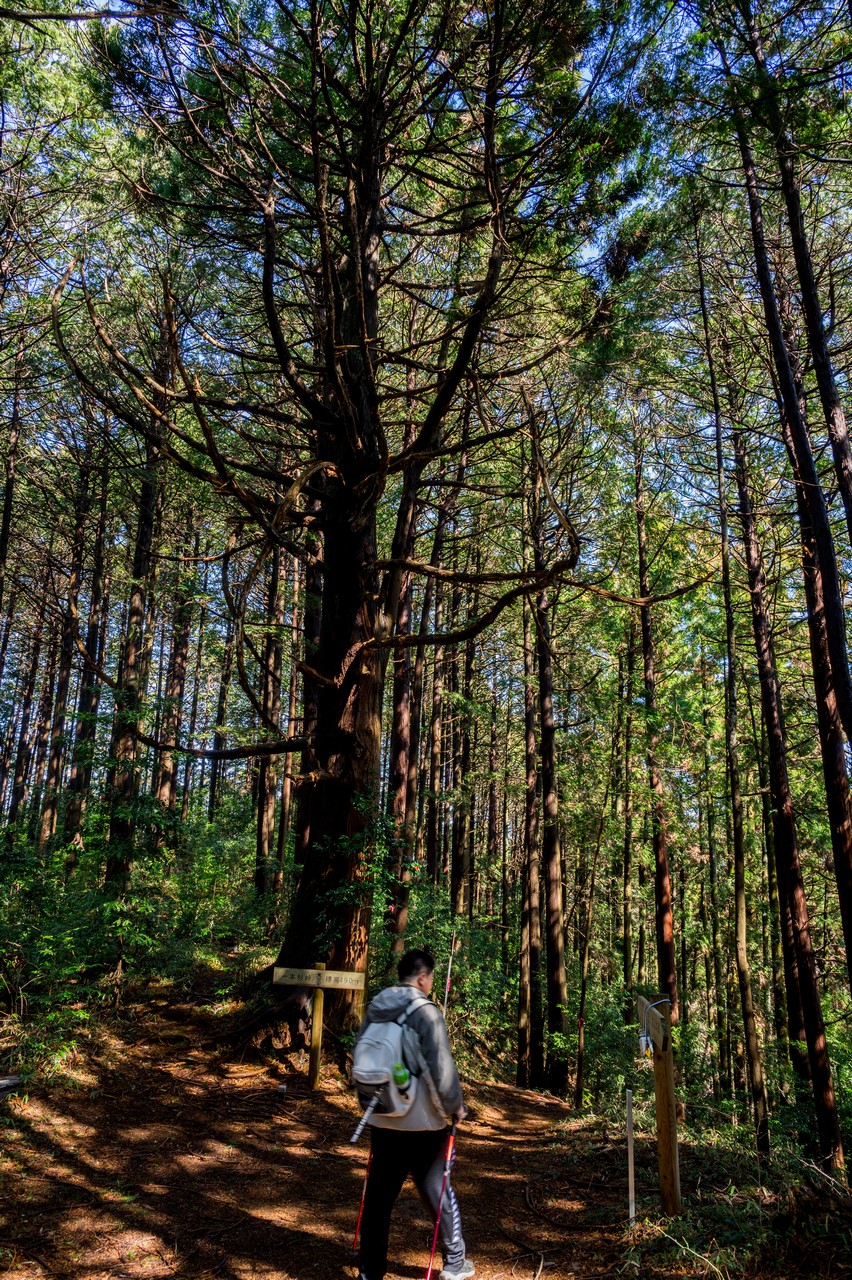

分岐から緩やかに下って行くと、周囲の植林された杉とは明らかに異なる、見上げる高さの杉の巨木が現れました。

10時5分 一本杉峠まで歩いて来ました。こうして地名にまでなっているくらいですから、この巨木は現在の様に奥武蔵のほぼ全体が杉の植林に覆われてしまう以前の時代から、ずっとこの場所に立っていたのでしょう。

5.鼻曲山を経て桂木観音へと至る、ひたすらに地味な道のり

一本杉峠からは一度標高を落とします。地面は朝から変わらずじっとりと湿っている状態で、滑りそうで嫌な感じがします。

下った後に待っているのは、当然ながら登り返しです。いかにも無駄なことをしているようですが、縦走登山とはそういうものでございます。

ここまではずっと安心安全な道が続いていましたが、鼻曲山に近づくにつれて道が徐々に険しさを増して来ました。岩場があるとの事なので、十分域を引き締めて行きましょう。

安全のためのロープが張られていますが、特に危険地帯と言えるほどの岩場ではありません。ここまでずっと単調な道が続いていたので、これくらいのアクセントはむしろ大歓迎です。

個人的には、岩場よりもこうした尾根筋を微妙に外した道を下るときの方がよほど怖いです。足を踏み外したら普通に滑落するので、こういうところでは慎重に参りましょう。

何度か偽ピークを挟んだ所で、ようやく本当の山頂らしき場所が現れました。

10時50分 鼻曲山に登頂しました。一応は名ありのピークですが、特に何かがある訳でもないただの通り道と言ったところです。名前からして、きっと遠目からは人の鼻のようなシルエットに見えるのでしょう。

特に何もない山頂にとどまったところで、得るものはありません。到着して早々ですがすぐに出発します。

鼻曲山を過ぎると尾根は大きく標高を落とし始めました。なかなかの急勾配なので、ここはしっかりとトレッキングポールを使いつつ慎重に下ります。

今歩いている道は奥武蔵ロングトレイルのコースからは外れているのですが、依然として登山道の整備状況はすこぶる良好です。

これだけしっかりと整備されていると言うことは、実は人気のあるコースだったりするのでしょうか。ひたすら地味なのに。

またも送電鉄塔がありましたが、ここは特に眺めがよくはありません。

緩やかに登り返したところで、また山頂らしき場所が現れました。

標識には椎木山と書かれていますが、地図によっては椎ノ木山と記載されているものもあり、名称に揺らぎが見られます。山頂に特に何かがある訳でもなく、鼻曲山と同様にただの通り道と言ったところです。

椎ノ木山を過ぎるとほとんど標高差もなくなり、ほぼフラットな道になりました。

舗装された道と合流しました。天望峠と呼ばれている場所です。天を望むと言う峠の標高は260メートルほどです。だいぶ下って来ました。

このまま舗装道路沿いに進んでも桂木観音に至りますが、しっかりと登山道もあるので当然そちらへ進みます。

歩き易い道が続いていますが、ここまででもう既に結構な距離を歩いて来ており、流石に少々ダレて来ましたぞ。そもそも今日はお手軽な西武線ハイキングを計画したはずだったのにう、どうしてこうなったのか。

前方に小さな集落があるのが見えて来ました。このまま直進しても良いのですが、左側に登山道が続いているようなのでそちらに進みます。

山の斜面上に柚子畑が広がっており、その只中を突っ切るように道が続いています。桂木観音がある毛呂山町は柚子の産地として有名で、桂木ゆずと言う名称でブランド化されています。

どこで道を間違えたのか、最後は道ではない柚子畑の畦に迷い込んでしまいましたが、通り抜けはできそうなのでそのまま進みます。

12時25分 桂木観音まで歩いて来ました。奈良時代の仏教僧である行基が創建したとされる、たいへん古い歴史を持つ観音堂です。

行基が東国行脚でこの地を訪れた際に、大和国(現奈良県)にある葛城山に似ていることからカツラキと名付けたと伝えられています。

標高およそ280メートル地点の山中にある観音堂ですが、目の前を車道が横切っており車で直接登ってくることも出来ます。トイレや自動販売機まであり、まあ要するに観光地です。

道を挟んだ向かいが展望台として整備されており、関東平野を広く見渡すことの出来る展望地となっています。

ユガテを出発して以降は、ここまでずっと地味極まりない光景ばかりが続いていましたが、一応はここが本日の行程における1番のハイライトと言ったところでしょうか。

もう歩くのに飽きたという人は、ここから八高線の毛呂駅へエスケープすることが出来ます。エスケープと言っても、結構な距離を歩いて下る必要はありますが。

西武線ハイキングと言う当初のテーマに対しては、もう既に十分過ぎるほどの距離を歩いてきた気もしますが、「まだまだ行けるぜ」とのY氏の意向を受けて、計画通りに越生梅林を目指します。

6.大高取山を経て越生梅林を目指す

と言うことで、ここからさらにもうひと山おかわりして、大高取山へと登り返します。大高取山への登山口は桂木漢音の裏手にあります。

威勢よく啖呵を切りはしたものの、ここまでの累積疲労で流石に足が前に出なくなって来ました。桂木観音から大高取山山頂までの標高差は僅か100メートル少々でしかないので、頑張って一気に登ってしまいましょう。

虚空蔵尊方面からの登山道と合流しました。この先はもう、過去に一度歩いたことがある領域となります。

取り付いてすぐの急登区間を登りきれば、後はそれこそ鼻歌混じりにでも歩けそうな緩やかな道です。あっさりと山頂まで登って来ました。

13時20分 大高取山に登頂しました。越生10名山なるものに選ばれている1座であり、本日の縦走で最後に踏むピークです。山頂は樹木が一部だけが伐採されており、方角が限定的ながら展望はしっかりとあります。

関東平野の先に筑波山(877m)が見えています。平野部にポツンと立っているため、標高1,000メートル未満の山とは思えない程に遠目からも良く目立ちます。

筑波山とは反対側に見えているのは、関八州見晴台などがある尾根です。近年のご当地アルプスブームにあやかり、生越アルプスと言う名称を定着させようとしているようですが、残念ながらあまり普及してはいなさそうです。

後はもう下山するだけです。ゴール予定地点の越生梅林を目指して下って行きます。

このまま尾根沿いに進み続けても最終的には越生梅林に至りますが、左へ進路を転じて最短ルートで下ります。

サクサクとテンポよく下って行くと、あっけなく人家のある場所まで下って来ました。

下山は無事に完了しましたが、越生梅林まではまだもうひと道あります。最後にもうひと踏ん張り、頑張って歩きましょう。

肝心の梅の花の状態はと言うと、終わりかけではありますがまだしっかりと咲いています。すでに終わってしまっていたら、一体何しにここまで歩いて来たのだと言う話になってしまうので、ひとまずは咲いてくれていて良かったです。

川の対岸に目指す越生梅林が見えて来ました。それほど大規模な梅林ではありませんが、関東三大梅林なるものの一つに数えられています。

越生梅林を訪れたのは今回で自身2度目の事です。前回訪問時はかなり混雑していましたが、今日は人の気配もなく静まり返っています。

それもそのはずで、越生梅林の梅まつりはちょうど昨日の16日に終了していました。花はまだこれだけ咲いているというのに、何とも勿体ない事です。

令和7年の梅の開花は例年よりもかなり遅めだったため、梅祭りの期間と開花時期が微妙にズレてしまったようです。

まだこれだけ咲いているのですから、梅祭りの期間を延長でもすればよかったのに、商売っ気がありませんな。まあ、おかげでこうして静かに見物してまわることが出来ます。

梅祭り期間中は出店コーナーもあり食事も出来たのですが、本日は当然ながら静まり返っていました。買い食いも出来ないとあっては仕方がありません。軽くざっと見て回ったところで撤収します。

14時45分 梅林から少し歩いて、中津久根バス停に到着しました。ちょうど良いタイミングで、もう間もなく越生駅行きのバスがやってくるところだったので、このバス停を本日のゴール地点としました。

バスは結局10分以上遅れてやって来ました。その気になれば、バスを待たずとも駅まで直接歩いて行ける距離なのですが、本日はもう歩くのは十分にお腹がいっぱいです。

越生駅からは何となく気分で東武ではなく八高線に乗り込み、帰宅の途に付きました。

もはやとても西武線ハイキングだとは呼べなさそうな、歩くも歩いたりの奥武蔵訪問はこうして無事に幕を閉じました。ひたすら長く道中はとても地味でしたが、ユガテや桂木観音などの見どころが随所に散りばめられており、それが程よいアクセントになりました。

とは言っても越生梅林まで足を伸ばしたのは完全な蛇足のようなもので、普通(?)に西武線ハイキングがしたければ、鎌北湖か顔振峠辺りを目指して周回するのが良さそうです。

何れにせよ地味極まりない奥武蔵ですが、「だがしかしそれが良い」と思う酔狂な方は是非とも歩いてみてください。

<コースタイム>

東吾野駅(7:10)-橋本山(8:10)-ユガテ(8:30~8:45)-エビガ坂(9:00)-一本杉峠(10:05)-鼻曲山(10:50)-桂木観音(12:25~12:55)-大高取山(13:20)-越生梅林(14:20~14:40)-中津久根(14:45)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント