長野県松本市と岐阜県高山市にまたがる西穂高岳(にしほだかだけ)に登りました。

北アルプスの穂高連邦に属する一座であり、まるで鋸の歯の様な岩尾根が連なる険しい山です。穂高連邦の中では唯一標高3,000メートルを下回っていますが、だからと言って決して楽に登れる山ではありません。独標(どっぴょう)から先の尾根は、岩山に慣れた経験者向きのルートと見なされています。

今回は上高地ルートから日帰りで、岩の尾根歩きと素晴らしき眺望を楽しんできました。

2019年9月7日に旅す。

そういえば、今年はまだ一度も上高地に行っていないなあ。

そう思った次の瞬間、なぜか私は上高地行きの夜行バスを予約していました。いや、何も毎年必ず上高地に行かなければいけないと言う義務を負っているわけでもないのですけれどね。

それでもやはり、登山を趣味として嗜む者であれば、最低でも年に一回くらいは行きたいと思わせる魅力が、この上高地と言う場所には詰まっています。

特にどこに登るのかも考えず、ただ何となしにバスを予約してしまいましたが、日程の都合により日帰りしかできません。さて、そもそも上高地から日帰可能な山と言うと、どこがあるのでしょうか。

真っ先に思いつくのはやはり焼岳です。上高地とよばれる一帯の入り口に立つ山であり、コースタイムも手ごろで日帰り登山向きです。

焼岳には昨年も登っているので、出来れば別の山にしたいところです。そうなると候補となるのは前穂か西穂。もしくは、少し頑張れば蝶ヶ岳もギリギリ日帰り圏内に入るでしょうか。

今回は候補の中から、まだ一度も歩いたことの無かった西穂高岳をチョイスしました。鋸の如き稜線が連なる険しい岩峰として知られる山です。

西穂高岳へは、新穂高温泉側からロープウェイを使って登るのが最も一般的ですが、上高地側から登るコースも存在します。標高差はそれなりにありますが、十分に日帰りが可能な圏内です。

かくして深い考えもなしに何となく訪れた西穂高岳でしたが、最高の晴天に恵まれた会心の山行きとなりました。

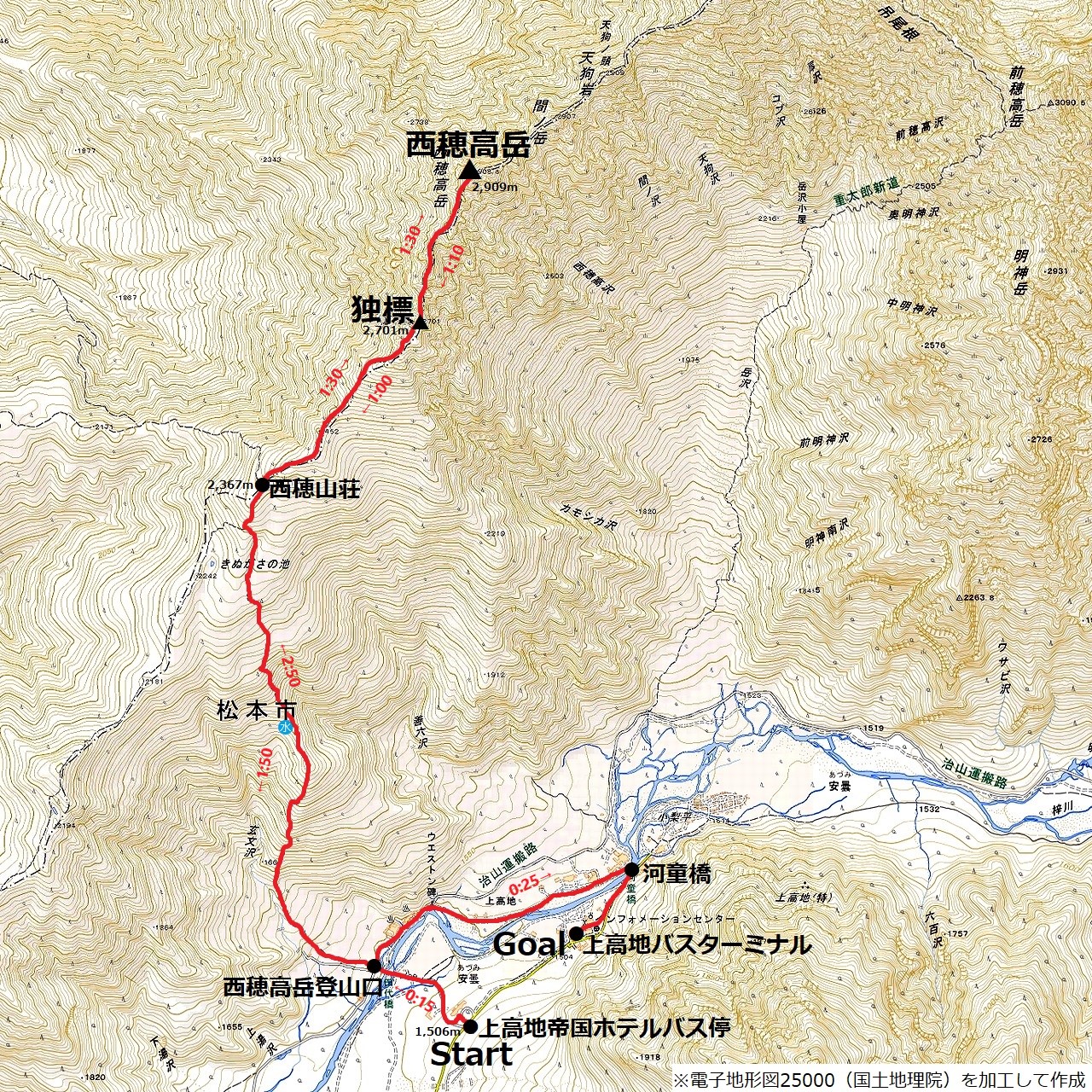

コース

上高地帝国ホテル前バス停より、西穂高岳へと登頂します。下山は元来た道を戻りし、上高地バスターミナルまで歩きます。

山と高原地図に記載された標準コースタイムを単純に積算すると、12時間近くにもなります。詳細は後述しますが、このコースタイムには誤植があると思われ、実際にそこまではかかりません。

とは言っても、それなりに体力勝負となる行程ではあります。

1.西穂高岳登山 アプローチ編 さわやか信州号、渋谷―上高地線で上高地帝国ホテルへ

9月6日 21時15分 京王井の頭線 渋谷駅

毎度お馴染みさわやか信州号の夜行便に搭乗すべく、渋谷駅へとやってまいりました。バスタ新宿発の便は満席だったので、本日は渋谷発のほうを予約しました。

この渋谷マークシティ発の上高地行きバスは、そもそも存在そのものがあまり認知されていないのか、新宿発の便に比べるといつも空いています。

今回も、特にキャンセル待ちで粘ることもなく割とあっさり席を確保できました。

マークシティのバスターミナルには、バスタ新宿のような発券カウンターなどは存在しません。あくまでただの乗り場です。ここから乗車する場合は、クレジットカードかコンビニであらかじめ決済しておく必要があります。

バスは安定の4列シートですが、隣が空席だったこともあり快適に眠ることが出来ました。

明けて9月7日 5時25分 上高地帝国ホテル前バス停

終点の一つ手前のバス停で下車します。降り立つなり、あまりの涼しさに少々驚きました。上高地はもう完全に秋の空気です。

バス停の東屋で軽く腹ごしらえと身支度を整え、5時35分に行動を開始します。

帝国ホテルの背後に連なるのは、穂高連邦の山並みです。左の方のギザギザした稜線のどれかが、これから目指す西穂高岳の山頂です。山頂がどれなのかは正直よくわかりませんが。。

夜明け前の静謐なる上高地の森の中を進みます。先ほどから、涼しいを通り越して少し肌寒いくらいです。

木の合間からは朝日を浴びる焼岳の姿が良く見えました。本日は素晴らしい天気になりそうな気配です。

田代橋を渡ります。梓川の先に並んだ穂高連邦と言う、上高地以外の何物でもない光景が広がります。

月並みな感想ですが、上高地と言うのは本当に素敵な場所ですね。しかし、毎回来るたびにどこかしらの山へ登ってしまうので、上高地そのものをじっくりと見物してまわったことは、実は一度もありません。基本的に通り道です。

5時50分 西穂高岳の登山口へとやって来ました。ゆるい散策路はここまでで、この先は登山道となります。

このプラスチックケースの中に、登山計画書と筆記用具が収められています。ポストもあるのでここで提出して行きましょう。

2.稜線へと続く樹林帯の急登

登り始めからしばしの間は、傾斜の緩い道が続きます。苔生す美しき森を愛でながら、ゆったりと歩きます。

私は基本的にスロースターター型なので、歩き始めはいつも亀のペースです。ゆえに、初っ端からいきなり急登が始まる山は大いに苦手としています。こういうウォーミングアップタイムのある道は良い感じです。

背後からどんどん追い抜かれます。北アルプスの山を歩くような人は、やはり全般的にフィジカルが強い傾向にあるように感じます。

やがて森の中に眩い朝日が差し込んできました。上高地の夜明けです。

この早朝時間帯特有の、冷たく透き通った空気感が好きです。この時間帯に山を歩く人にしか体験することの出来ない、至福の時間です。

振り返ると背後には朝日を浴びた神々しい姿の霞沢岳(2,645m)が佇んでいました。この山は、アプローチが少々面倒であることから、こんなにも目立つのに登る人はほとんどいないと言う不遇の山です。

道の傾斜が増して来ました。いよいよ本格的に、稜線に向かって高度を上げ始めたようです。

急な階段の続く坂を登りきると、一時の安らぎの様な平坦な場所に出ました。

痩せ尾根を通過します。崖際の結構際どい場所を歩いたりもしますが、取り立てて危険はありません。

右に視線を向けると、明神ヶ岳(2,931m)と前穂高岳(3,090m)が見えました。いずれも穂高連邦を形成する一部分です。

ここに、本日の行程では唯一となる水場がありました。水は十分な量を携えてはいますが、せっかくなので一口頂いて行きましょう。

500mlをためるのにも1分以上はかかりそうな、か細い水流でした。冷たくておいしい。

水場を過ぎると平坦地は終わり、再び稜線に向かって急登が始まります。

徐々に空が見える面積が大きくなってきました。森林限界高度に近づきつつある兆しです。

船窪地形と呼ばれる窪地へとやって気きました。読んで字のごとく船形に窪んでいるらしいのですが、森の中なので良くわかりません。ここまで登ってきたら、稜線まではもう一息です。

付近はトリカブトが大いに繁茂し、毒々しき一帯と化していました。

8時 稜線へと辿り着きました。ここで焼岳方面からの道と合流します。

なお、山と高原地図によると、西穂高岳登山口から西穂高山荘までの標準コースタイムは3時間50分という事になっています。しかし実際は、特に気張って歩いたわけでもないのに2時間10分で稜線まで登ってこれてしまいました。

普通に歩いていて1時間以上も巻けるとは考えにくいので、これは単純に誤植であり、実際のこの区間の標準コースタイムは2時間50分なのではないかと思われます。

左手に視線を向けると、今やほぼ視線と同じ高さになった焼岳の姿がありました。

焼岳に背を向け、西穂高岳方面に向かって進みます。森林限界を越えそうで超えない灌木帯が続きます。

目指す西穂高岳の姿が、ちょっとだけ見えました。なんと言ったらいいのか、とてもギザギザしています。

8時10分 西穂山荘に到着しました。焼岳から西穂高岳へと連なる稜線上に立つ有人の山小屋です。

新穂高温泉からロープウェイで登ってくるルートと、ここで合流します。ロープウェイの始発は8時30分なので、この時間はまだ静かなものです。始発組が登ってくる時間になると、この場所は人でごった返します。

山荘の前にはキャンプ指定地もあります。ここで一泊して、翌日は焼岳に向かって縦走すると言うのも、なかなか魅力的なプランだと思います。

西穂高岳へはあと2.4km。距離だけで言うともうすぐそこのようにも思えますが、西穂高岳の真骨頂とでもいうべき岩の稜線歩きは、ここからが始まりです。

3.西穂高岳登山 登頂編 険しき岩稜帯を乗り越え、絶景の広がる頂へ

小屋から少し登って振り向くと、焼岳と乗鞍岳(3,026m)の見事なツーショットを拝めました。乗鞍岳の圧倒的な大きさが目につきます。

左手の彼方には、北陸地方きっての名峰である白山(2,702m)の姿がありました。この山もまた、途方もないスケールを持った大きな山です。

谷を一つ挟んだ向かいに立つこの山は笠ヶ岳(2,897m)です。かねてよりずっと行きたいと思いつつ、未だ訪問は叶ってはおりません。話に聞く限りでは、かなり厳しい山であるようです。

そして前方に、ようやく目指す西穂高岳が姿を見せました。なかなかどうして壮観な姿をしております。アップダウンが相当激しそうですな。

眼下彼方には大正池の姿が見えます。上高地を象徴するシンボルの一つですが、実はバスの窓から眺めたことしかありません。上高地バスターミナルからは意外と遠いのですよ。

スタート地点の帝国ホテルが真下に見えました。約3時間をかけて、あそこからせっせと登ってきたわけです。

丸山と呼ばれる手前のピークを目指し、ゆるゆると稜線を歩きます。この辺りは来る嵐の前の静けさと言ったところでしょうか。

8時40分 丸山に登頂しました。西穂山荘の裏山とでもいうべきピークです。新穂高温泉からロープウェイを使った場合、ここまでであらばそれこそ気楽な散歩気分でも登ってこれます。

背後には焼岳と乗鞍岳。比較的簡単に登ってこれてこの眺望が得られるわけですから、西穂に人気があるのにも納得です。

東側の遠く彼方に、ぴょっこりと僅かに富士山の頭だけが見えました。富士山右隣の尖った山は、南アルプスの甲斐駒ヶ岳(2,967m)です。

ここから本格的な登りが始まります。気合を入れて行きましょう。

ハイマツ帯のガレ場をジグザグと登って行きます。見ての通り浮石だらけで、非常に歩きにくい道です。ここは落石を起こさないよう慎重に。

右手には霞沢岳。あの場所から穂高連邦を眺めてみたい気もしますが、やはりアプローチがね。徳本峠を経由するしかないので、少なくとも日帰りするのは相当厳しいのではないかと思います。

徐々に迫って来るギザギザの稜線。中央左の尖ったピークはピラミッドピークと呼ばれており、右の台形状のピークは独標と呼ばれています。西穂山頂は、ここからは見えていません。

西穂高岳は、独標までであらば比較的優しく初心者向きのコースであると言われています。それでも山頂の直下はかなり急峻です。

果たしてこれを、初心者向きのコースと呼んで良いのかは少々疑問です。「穂高の中では」というカッコつきですかね。

しっかりと鎖が整備されているので、ある程度岩場の経験のある人であれば、特に難しくはありません。

9時30分 西穂独標に登頂しました。西穂を訪れる登山者の大半は、ここまでで引き返すようです。

独標までであらば、冬でも比較的登りやすい山だと聞いていたのですが、山頂直下の岩場は雪の付いた状態では結構怖いのではないでしょうか。

前方にこれから歩く岩の稜線が連なります。この先は激しく登って降りての繰り返しです。ちなみに、右奥に見えているのは奥穂高岳で、あそこまでは行きません。

前穂から奥穂へと連なる吊り尾根が一望できます。以前に一度歩いたことがありますが、その時はガッスガスで回りはほとんど見えませんでした。今日みたいな天気の日に、もう一度歩きたいな。

ちょっと分かりにくいですが、奥穂の山頂はここです。ケルンがあるのが目印です。

振り返れば上高地。確かに山頂まで行かずとも、ここまでで充分だと思えるクォリティの光景です。

独標から先はここまでよりも難易度がグッと上がります。ゆっくり慎重に行きましょう。信州山のグレーディングでは難易度D(5段階の4)の扱いです。

次なるピークである、ピラミッドピークが目の前に立ちはだかります。確かに見事なまでのピラミッド型をしています。

両側が切れ落ちた痩せ尾根が、しばしの間続きます。焦らず慌てず慎重に。

一番心臓に悪かった場所はここです。岩に書かれた矢印の下に空いている穴につま先を突っ込んで、横向きになって通行します。

いつの間にかロープウェイが動き出していました。やがてはあのロープウェイで運ばれてきた人々で、この稜線も人だらけになってしまう事でしょう。

振り返って見た独標です。手前の尾根の一部が恐ろしく痩せているのが、お分かりいただけるかと。

10時 ピラミッドピークに到着しました。正面左に見えているピークが西穂高岳の山頂です。もうすぐそこのようにも見えますが、登って降りてするのでここからまだ1時間近くかかります。

気を取り直して前進を再開しましょう。この後も油断ならない道がずっと続きます。

西穂の岩は全般的に表面が滑らかで、グリップは余り良くはありません。濡れていたら難易度は一気に跳ね上がることでしょう。たとえ小雨であっても、雨の日の訪問は避けるべきです。

お次はチャンピョンピークと呼ばれる6峰を越えます。独標から西穂山頂の間には、全部で11の峰があるとこのことです。

岩場の難しさばかりが語られがちな西穂ですが、小刻みにアップダウンを繰り返すおかげで、意外と体力勝負な山です。だいぶバテて来ました。

北アルプス最深部の、黒部川源流域の山の姿も徐々に見え始めました。これは、山頂からの眺望に期待が高まろうと言うものです。

いよいよ最後登りです。ガレ場と急峻な岩がミックスした、なかなか凶悪な道です。何はともあれ落石にだけは厳重注意です。

降りてくる人たちは皆、尻を着きながら下っていました。普通なら鎖があっても良さそうな勾配です。

10時50分 西穂高岳に登頂しました。上高地を出発してから5時間と25分での登頂です。稜線に出てからの激しいアップダウンにより、なかなかしんどい道程でありました。

山頂の様子

かなり狭い空間です。割と多くの登山者がいたこともあって、ザックを落として休憩するスペースを見つけるのに少々苦労しました。

4.西穂高岳山頂に広がる大展望

山頂からは文字通り360度のパノラマが広がります。この日の西穂にはガスも全く発生しておらず、素晴らしい眺望が得られました。

正面には奥穂高岳(3,190m)。見る者すべてを圧倒するような、堂々たる岩の塊です。その大きさと存在感は、北アルプスの盟主を名乗るに十分な貫禄があります。

この先の西穂高岳から奥穂高岳へと続く稜線は、北アルプスでも屈指の難ルートとなっています。少なくとも一般登山者向きの道ではありません。

私の様に、ヘルメットを持ってくるのを素で忘れて、帽子のまま西穂高岳に登っているような山ナメ週末ハイカーは、決して足を踏み入れるべきではない場所です。

言わず知れた登山者憧れの頂、槍ヶ岳(3,180m)。こちら側から見ると、あまり穂先っぽくは見えません。この山は、表銀座側から見た時の姿が一番なように思います。

そして北アルプス最深部の黒部川源流域の山並み。あー行きたい行きたい行きたい。この狂おしいまでの渇望が、いつか満たされる日は来るのでしょうか。

沢山ありすぎて分かりにくいので、名前入りを一枚置いておきます。

こちらは黒部五郎岳(2,840m)。この山のカールはともかく素晴らしいとの評判です。あー行きたい行きたい行きたい。

そして笠ヶ岳。西穂を歩いていると、この山はずっと傍らにあり続けます。

笠ヶ岳とは反対側の東側の眺望です。左から、八ヶ岳連峰、南アルプス、中央アルプスの山並みが一望できます。今日はどこも晴れの登山大当たり日ですね。

南アルプス南部の山並みも、皆晴れています。赤石岳と悪沢岳にも、やはり狂おしいくらいに行きたくて行きたくてしょうがない今日この頃です。

背後には上高地の全容を一望できます。いつもバスに揺られて何の労もなくやって来ている場所ですが、こうして見るとどれほど山深い場所なのかが良くわかるかと思います。

乗鞍岳の左後方に、ひょこりと御嶽山(3,067m)の頭が見えていました。

本日のゴール地点である上高地バスターミナルは、西穂高岳山頂のほぼ真下にあります。ワイヤーと滑車か何かで一気に降りれないものですかね。

河童橋付近を最大望遠で覗いてみましょう。本当にすぐ下にあるのに、あそこまで下りるにはコースタイムにして4時間以上かかります。

5.西穂高岳登山 下山編 長い長い急坂を下り、スタート地点の上高地へ

11時25分 素晴らしき眺望を心行くまで刻み付けました。ボチボチ下山を開始します。

この稜線上のコブの数だけ登り返しがあるという事です。正直もう登るのにはお腹いっぱいなのですが。

行きにはあまり気にも留めていませんでしたが、前穂の下に広がる岳沢のすべてが一望できました。岳沢は河童橋から穂高を眺めた時に、ちょうど真正面に当たる部分です。

眼下彼方に岳沢小屋が見えます。上高地から奥穂高岳へ向かう最短ルートである、重太郎新道の入り口となっている場所です。

どんどん下って行きます。右がピラミッドピークで左が独標です。

12時 ピラミッドピークまで下って来ました。ロープウェイ組が加わった影響か、人でいっぱいです。

まだまだ気が抜けない下りが続きます。こう言う岩場の下りは、地味に膝にダメージを与えて来ます。

12時40分に独標を通過したのですが、あまり人の多さに写真は撮りませんでした。立錐の余地がないと言う言葉を地で行くような人口密度でした。西穂独標というのは、こんなにも人気の場所でしたか。

振り返って見た独標。ロープウェイで来たのであろう軽装備の人の姿が目立ちました。

山頂ではガス一つなかった空も、流石に正午を回ると少し雲が出て来ました。

丸山に向かってガレ場の斜面を下って行きます。ここを下りきれば、もう難所はありません。

13時30分 西穂山荘まで戻って来ました。激しく登って降りてを繰り返す、なかなかの険路でありました。

西穂山荘はラーメンが名物です。この時は汗だくで、とてもラーメンと言う気分ではなかったので、西穂高岳のバッジだけを購入しました。

朝には更地だったテント場が、満員御礼状態になっていました。ここはロープウェイを使えば楽に登ってこれる場所なので、テン泊初心者の練習にも持ってこいの場所かもしれません。

13時50分 少し休憩の後、下山を再開します。

ロープウェイを使って楽々下山に少々心がひかれつつありましたが、新穂高に下ってしまうとバス本数が非常に少ないため、結局帰るのに手間が増えてしまいます。

という事で、観念して朝登ってきた道を引き返し上高地へと戻ります。

朝に薄明りの中を登った道は、今や直射日光がギンギラギンです。これは堪らん、はやく樹林に逃げ込みたい。

焼岳との分岐地点まで戻って来ました。上高地までは3.5kmとありますが、ここで言う上高地とはどの地点のことを指しているのでしょうか。

例のごとく船形をしているのかどうかはよくわからない船窪地形を通り抜けて、

あとは脇目も振らずに黙々と下り続けます。樹林帯の下山と言うのは、基本的には作業です。

下山中の見所と言えるのは、こうしたコケくらいなものです。こうして時々コケに癒されつつ、淡々と下山と言う作業をこなします。

15時35分 西穂高岳登山口に下山しました。西穂山荘からの下りに要した時間は1時間と45分でした。やはり山と高原地図の、この区間のコースタイム設定は、何か間違えていると思います。

梓川沿いを歩き、上高地バスターミナルへと向かいます。この下山後に歩く工程も、そこそこの距離があります。

なにも考えずに河童橋を目指して歩いてしましたが、最短でバスターミナルへ行きたいのならば、行きしに通った田代橋を渡った方が早いです。

背後にそびえ立つは穂高連邦の山並み。つい4時間ほど前までは、あの上にいたのだと思うと感慨深い。

どれが山頂なのかよくわかりませんが、このギザギザの中のどれかが西穂高岳です。

梓川に河童橋と言う、上高地定番の光景を写真に収めて、本日のミッションは終了です。こうして、今年も無事に上高地へと訪れることが叶いました。

16時 上高地バスターミナルに到着しました。行動開始から10時間25分でのゴールです。丸一日ガッツリと歩いて大満足です。

増え続けるインバウンド対策なのか、アルピコ交通のスタッフが外国人になっていました。日本語と英語の両方で案内されます。

バスの車窓から、大正池の背後にそびえる穂高連邦に別れを告げます。さらば穂高、また登る機会はこの先きっと何度もあることでしょう。

新島々駅から上高地線へ乗り換えます。もはやすっかり慣れっこな行程です。

松本から自由席が無いブルジョワな乗り物、特急あずさに乗りこみ、帰宅の途につきました。

特に深い考えも無しになんとなく選んだ西穂高岳行きでしたが、結果は大満足な山行きでありました。西穂高岳がこれほど眺望の良い山だとは思っておりませんでした。

今回歩いた上高地ルートは、夜行バスで来ればロープウェイ始発組が稜線に達する前に登頂することが出来るので、比較的空いている状態の西穂高岳を楽しむことが出来ます。ただし、樹林帯の急坂で体力を消耗した状態で稜線を歩くことになるので、それなりに体力に自信がある人向けのコースです。

岩場歩きの難易度ばかりが語られる西穂高岳ですが、西穂山頂までであればそこまでは難しいと感じる場面はありませんでした。奥穂まで行くのであれば、また話は別なのでしょうけれど。それより気になったのはアップダウンの激しさです。稜線に出てからも、この山は基本的に体力勝負の山であると考えたほうが良いかと思います。

<コースタイム>

上高地帝国ホテル(5:35)-西穂高岳登山口(5:50)-西穂山荘(8:10~8:25)-独標(9:30)-西穂高岳(10:50~11:25)-独標(12:40)-西穂山荘(13:30~13:50)-西穂高岳登山口(15:35)-上高地バスターミナル(16:00)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント