山梨県大月市と都留市にまたがる高川山(たかがわやま)に登りました。

大月駅からもほど近い、中央本線のすぐ傍らに立っている山です。標高1,000メートルにも満たない低山ながらも、大月市が制定した秀麗富嶽十二景にも選ばれている大変展望の良い山です。5月の初旬から中旬頃にかけにかけて、ヤマツツジが咲きます。

尾根沿いに隣接しているむすび山と合わせて、新緑の眩しい里山をのんびり歩いて来ました。

2025年5月5日に旅す。

高川山は大月市内を走るJR中央本線のすぐ傍らに立っている里山です。大月駅か初狩駅から直接歩いて登ることが可能で、駅チカの手頃な山として登山者に人気があります。

大月市が制定した、富士展望に優れた山の称号である秀麗富嶽十二景にも選ばれている一座です。また、山梨百名山にも名を連ねています。

今回は新緑シーズンも真っ盛りなゴールデンウィーク中の訪問です。葉が落ちた冬とは異なり周囲の景色の見通しは悪くなりますが、その代わりだとでも言わんばかりに、ヤマツツジが咲き誇っていました。

有名所の山のゴールデンウィークの混雑を避けて、近場の山をゆるりと巡って来た1日の記録です。どうぞ肩の力を抜いてご覧ください。

コース

初狩駅より直接スタートして、高川山に登頂。下山はむすび山を経由して、大月駅へ直接下ります。高川山登山としては最も一般的であろう行程です。

1.高川山登山 アプローチ編 ゴールデンウィーク中でも混雑しない近場の山を目指す

6時11分 JR高尾駅

さて、時はゴールデンウィークの真っ最中です。その割には空いていると思ったの束の間、東京方面から来た中央線快速が到着するなり、満員電車並みの乗車率となりました。

ここ数年、人気の山が混雑することは分かりきっているゴールデンウィーク中は、友人と一緒に近場の山でゆるハイキングすることが習慣化されています。

今回も駅チカの山をのんびり歩こうこという趣向の計画です。

7時 初狩駅に到着しました。中央本線1本でアプローチが出来る、圧倒的なお手軽さです。他の乗客たちの多くはもっと遠くを目指してるらしく、初狩駅に降り立った人はごく僅かでした。

ゴールデンウィーク中でも混雑していなさそうな山と言う見立てで選んだ行き先でしたが、どうやら大当たりであったようです。

小さな駅舎と簡易Suica改札機があるだけの無人駅です。坂の途中にある駅で、気が付きにくいですがホーム自体にも僅かに傾斜があります。

中央本線が電化される以前の時代には、スイッチバックによる入線が行われていました。今では使われていませんが、折り返しのための側線が本線の脇に残っています。

駅前で身支度を整えて、7時5分に行動を開始します。公共交通機関を利用してもこれだけ早い時間に行動開始できるのが、駅チカ登山の良いところです。

駅前から登山口に至るまで、分岐地点には必ず案内の標識が設置されています。大月市はまことに親切で助かります。

道標の導きに従って進みましょう。今正面に見えているのが目指す高川山です。本当に駅のすぐ傍らにあります。

高川山は中央本線の線路の南側にありますが、初狩駅には南口が存在しないため、地下トンネルで中央本線の下を潜ります。

道路の脇の畦に、オオアラセイトウがこれでもかと言わんばかりに咲いていました。うーん、春ですねえ。

全くそうは見えませんが、オオアラセイトウは菜の花の仲間です。あまり美味しくはありませんが、一応は食べることも可能です。

墓地に沿って坂道を登っていきます。墓地の裏手に登山口があるのは、マイナーな里山では割とありがちな光景です。墓地と言うのは、だいたいは町はずれの山の麓にありますからね。

背後に滝子山(1,651m)が良く見えています。あちらも高川山と同様に秀麗富嶽十二景に選ばれています。要求される体力度的には、高川山よりはワンランク上の山です。

道の舗装が尽きたところで、簡易トイレが置かれた広場になってい場所がありました。

漠然とここが登山口だったように記憶していたのですが、道標に案内がある通りまだ先です。ピンクテープが巻かれていますが、登山道の目印ではないのでご注意ください。

と言うことで、砂利道をもう少し先へ進みます。何しろ最後に登ったのはもう7年前の事なので、結構記憶が曖昧です。

2.杉林の急登と、さほど緩くもない女坂を行く

高川山の北側斜面には、鉄道のバラストなどに使用されている砕石の原料となる、安山岩の採石場が存在します。山頂への登山道は、採石場の敷地との境界に沿ってあります。

最初から結構な急登で、モリモリと標高を上げていきます。こう言う場所を登る際には、急登に挑む心得を忠実に守って粛々と登りましょう。

急登に挑む心得とは、①上は見ないで足元をだけを見て、②1歩の歩幅をなるべく小さくし、③何か楽しいことでも考えながら、④ゆっくりと立ち止まらずに進み続けるべし。

どんなに辛い登りであろうと、これでだいたいは乗り越えられるはずです。

男坂と女坂の分岐地点まで登って来ました。男坂は最短ルートですが、さらなる急登が待ち受けています。女坂の方は、多少遠回りになりますが、そのぶん登りの勾配がいくらか緩やかになります。

まさかここで女坂を選ぶだなんてことを言いだす、腑抜けたオカマ野郎はいないよなあ?

と散々煽り倒したにもかかわらず、オカマ野郎で結構でございますと言わんばかりに、なんの躊躇もなく女坂へと進んで行くオッサンたち。そんな、男気をどこへやってしまったのか。

迂回路と言っても、どちらにしろまあまあな急登です。あまり迂回する意味はないかもしれません。

前方を行く友人が背負っているノースフェースのザックは、中学生の頃から愛用している30年物だそうです。物持ちが良すぎませんか。

危なっかしいトラバースもあったりするので、むしろ男坂の方が安心安全まであるかもしれません。

木の隙間から富士山がお目見えしました。山頂まで行けばもっとババーンと見えるので、喜んでいないで先へ進みましょう。

男坂との合流地点まで登って来ました。ここまで来れば、山頂まではもうあと一息です。

3.高川山登山 登頂編 秀麗なる富嶽に出会える頂

山頂に近づくと、周囲は薄暗い杉の植林から、ナラやブナなどの広葉樹林に変りました。森の雰囲気が明るくなり、気分も盛り上がって来ます。

ヤマツツジがポツポツと咲いていますが、まだ半分くらいは蕾の状態で咲き始めと言ったところです。見頃が最盛期を迎えるのは、ゴールデンウィークを過ぎた頃でしょうか。

最後にまた少しだけ急登区間がありますが、長くは続きません。ラストスパートをかけていきましょう。

山頂が見えました。頭上が大きく開けていて、展望への期待が高まります。

8時50分 高川山に登頂しました。駅から直接歩いても2時間とかからない、実にお手軽な行程でした。

秀麗富嶽十二景の他に、山梨百名山のタイトルも保持しています。毎度おなじみの山梨百名山の標柱がしっかりと立っていました。

山頂からの展望この通り、富士山がバッチリ見えます。だてに秀麗富嶽を名乗ってはいません。ちょうど桂川の谷が正面に来る位置関係にあるため、標高1,000メートル未満の低山ながらも、手前の山に遮られることもなく裾野までよく見えます。

手軽に登れてかつこれだけ眺めもいいので、まだ登山を始めたばかりの人を案内すると、喜ばれると思います。特に危ない場所もないので、登山初心者向けの山として大変おすすめです。

今くらいの時期だと空気が霞んでモヤっとしていることが多いのですが、今日は文句なしの澄み具合です。

ただやはり葉が生い茂るグリーンシーズンは、葉が全て落ちている冬に比べるとだいぶ展望の範囲が狭まります。富士山がある方向以外は殆ど何も見えません。

三つ峠山(1,785m)も良く見えています。あちらは人気知名度共に非常に高い山なので、今頃は多くの登山者で混み合っていることでしょう。それに比べて、我らが高川山のなんと静かなることよ。

4.むすび山へと続く尾根道を下る

9時30分 そうこう言っている内にそこそこ混んで来た山頂を後にして、下山を開始します。下山は元来た方には戻らずに、むすび山方面へ下ります。

始めのうちはほぼ水平移動に近いような尾根が続いています。この後にすぐ急降下が始まるのでご安心(?)下さい。

烽火台跡と書かれた標識がありました。桂川の流域は甲斐の国の入口となる交通の要衝でり、かつては北条氏に睨みを利かせる最前線でもありました。桂川の流域に立つ山々には、こうした烽火台の跡が多数存在しています。

烽火台跡を過ぎると、尾根は大きく標高を落とし始めました。なかなかの急勾配なので、一歩一歩足場を確かめながら丁寧な下山を心がけましょう。

登山における怪我などのトラブルの多くは、登りではなく下山時に発生してます。早く歩ける人が偉いのではありません。怪我をせずに安全に下りてこれる人が一番偉いのです。

眼下に山梨リニア実験線が見えています。実験線は高川山の下を長いトンネルで貫いています。

標高が下がって来た事により、周囲のヤマツツジがほぼ満開の状態になりました。特別に大きな群生地を形成している訳ではないのですが、そこかしこに咲いており道行く登山者の目を楽しませてくれます。

ここ数日晴れの日が続いていることもあって、足元はパサパサに乾燥していて、滑りやすいコンデションです。登山靴ではないランシューズを履いている友人は、だいぶ苦戦を強いられていました。

登山靴を履いたほうが間違いなく快適ではあるのですが、しかしせいぜい年に1~2回くらいしか山に登らない人間に登山靴が必要かと問われると、何とも言い難いところではあります。

今後も定期的に続ける気があるのならまあ、キャラバンシューズ辺りを買うのもありなのかな。

小さなお社が立っていました。この道に古くから人の往来があることの証です。

11時30分 天神峠まで下って来ました。お社が立っているくらいなので、かつてはこの峠を越えて、都留と大月の間に人の往来があったのでしょう。

この峠のちょうど真下を、中央道富士吉田線の花咲トンネルが貫いています。トンネルだらけな山ですね。車の音が普通に聞こえて来るので、人は少なめですが残念ながら静かな山ではないかもしれない。

今でも峠道を辿って国道20線へ下りること自体は可能であるようです。私自身ここから下ったことはありませんが、道標にわざわざ難路と書いてあるくらいなので、恐らくはほとんど歩かれずに荒れているのだろうと思います。

5.むすび山に今も残る残る防空監視哨跡

一度峠に下ってしまった以上は、その後に待っているのは当然ながら登り返しです。まったく、下山時における登り返しほど気乗りしない物はありません。登ったらその分だけ、また下らないといけないんだよ。

小刻みにアップダウンを繰り返します。何しろ7年ぶりの事なので記憶が曖昧ですが、もっとあっさりと辿り着いた様な印象だったのですけれどね。7年の歳月を経て、私もそれだけ老いたと言うことか。

この高川山からむすび山に足る尾根は杉の植林にはされておらず、林相の美しい広葉樹林が広がっています。緑が眩しい新緑の時期も良いですが、紅葉する晩秋の時期に歩くのも良いかもしれません。

記憶にあるのよりもずっと長い距離を歩いて、ようやくむすび山の山頂が現れました。

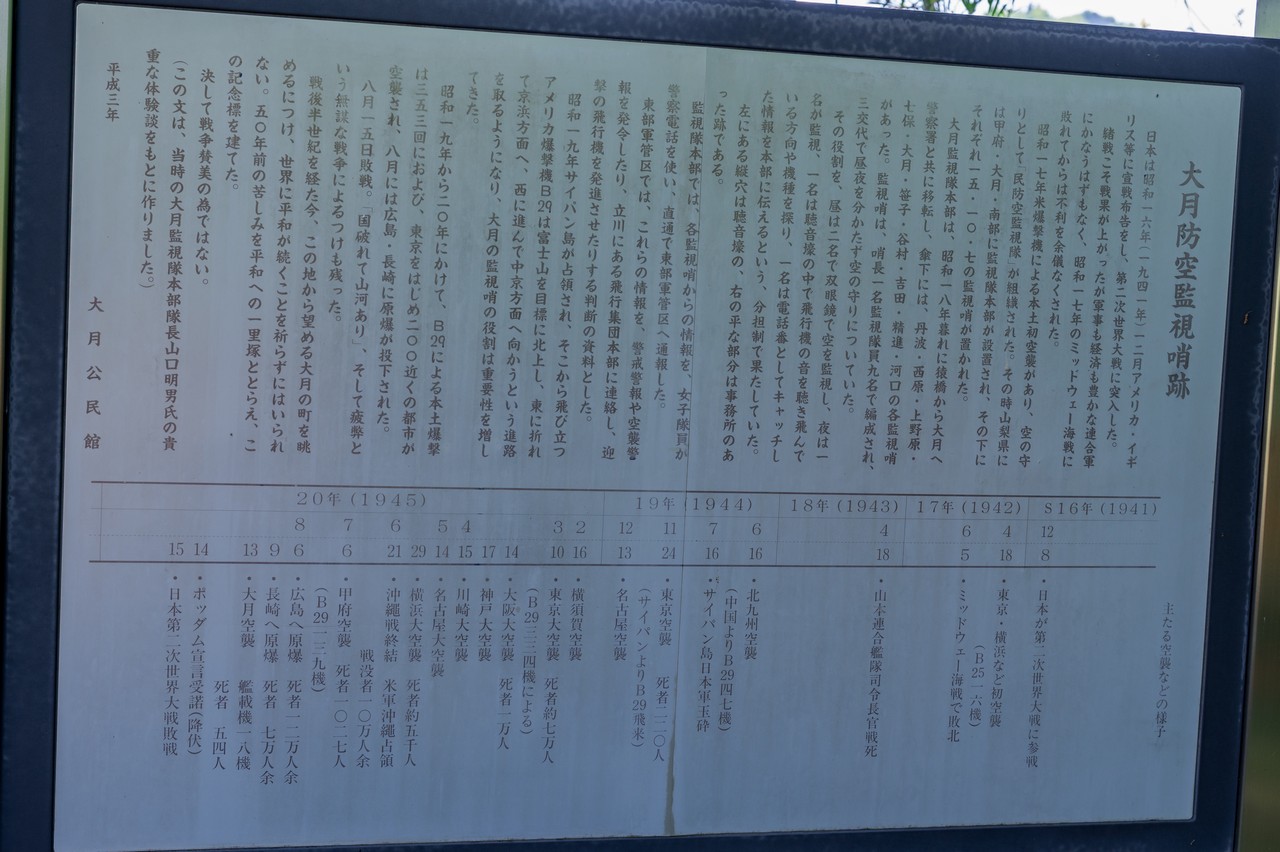

12時50分 むすび山まで歩いて来ました。大月の市街地のすぐ裏手にある小山です。山頂には大月防空監視哨なるものの跡が残っています。

樹木に覆われていて、グリーンシーズン中は殆ど展望がありません。一か所だけ開けていて、正面に雁ヶ腹摺山(1,874m)が良く見えています。

この石垣に囲まれた丸い穴が、大月防空監視哨の遺構です。この穴の中に入ると、遠方から飛来する爆撃機のエンジン音が反響して良く聞こえるのだとか。

穴は意外に深く階段もハシゴも無いので、実際に中へ入ってみるのはやめておいた方が良いと思います。最悪、脱出できなくなる可能性がありますので。

そもそも大月に爆撃の標的にされそうなものはなさそうなものですが、何故ここに防空監視哨が必要なのかという疑問に答えるかのように、詳細な記述がされた案内板が置かれていました。

書いてある内容をさっくり要約すると、マリアナ諸島の基地から飛来したB29の編隊は、富士山を目印にして北上して、そこから京浜工業地帯へ進路を変更するルートを取っていました。

その過程で大月の上空を飛行することになるため、ここで監視することが非常に重要だったとのことです。なるほどね。

興味津々に案内板を熟読する友人たち。2人とも歴史好きなので、きっと興味を持つだろうと思ってここまで案内しました。満足してくれたようで良かったです。

見るべきものは見ました。下山しましょう。このむすび山の斜面上には、3月の中旬から下旬頃にかけてカタクリが咲くそうです。その頃に登るのも良いのかな。

高川山には、どの時期に登っても常に何らかの見所が存在しそうです。ただ純然たる低山なので、真夏はおそらく灼熱地獄になります。

むすび山からの下山はあっという間に終わります。街中まで下りてくると、正面に大月のシンボルである岩殿山(634m)の姿が良く見えました。

下山は完了しましたが、大月駅まではまだ結構距離があります。頑張って最後まで歩きましょう。

13時35分 大月駅に到着しました。駅から駅へと繋いだお手軽なハイキングでした。

この後は電車で八王子に移動し、反省会と称して焼肉をたらふく食べた後に解散となりました。こんなゴールデンウィークの過ごし方も悪くはありません。

高川山は難易度やボリューム感的に、とりあえず高尾山には登ったという登山初心者が、高尾山の次に登る山としてちょうど良いくらいの存在であろうかと思います。山頂からの秀麗な富士展望というご褒美もしっかりと存在し、それでいてそこまで極端に混雑はしないのも見逃せない優れたポイントです。

個人的に秀麗富嶽十二景の中でも特におすすめなのが、滝子山とこの高川山です。お天気の良い週末に軽めのハイキングがした気分になった時などに、ふらっと訪れてみては如何でしょうか。

<コースタイム>

初狩駅(7:05)-高川山(8:50~9:30)-天神峠(11:30)-むすび山(12:50~13:10)-大月駅(13:35)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント