群馬県南牧村(なんもくむら)にある三ツ岩岳(みついわだけ)に登りました。

西上州と呼ばれる群馬県西部の山岳地帯に立つ山です。ツツジの名所として知られており、特にアカヤシオが咲く4月の中旬から下旬にかけて、多くの登山者が訪れます。切り立った危険な岩峰が多い西上州の山の中では、比較的登りやすい一座です。

アカヤシオを求めて、公共交通の不毛地帯である南牧村の深山へ、電車とバスを使って訪問してきました。

2025年4月19日に旅す。

三ツ岩岳は妙義山などの切り立った岩峰が多いことで知られる西上州に立つ山です。西上州の山の例に漏れず険しい山容をしていますが、一般登山道が存在しており比較的簡単に登ることが可能です。

簡単とは言っても、あくまでも比較的にです。道中には落ちたらタダでは済まない危険個所がしっかりと存在します。

三ツ岩岳では4月の中旬から下旬頃にかけてアカヤシオが咲きます。普段はあまり人が訪れない地味で静かなる三ツ岩岳が、1年で最も美しく彩られる季節です。

昨年の令和6年は壊滅的なまでにツツジのハズレ年でしたが、今年は不作だった昨年の分を取り戻そうとしているかの如く、凄まじい勢いで咲き誇っていました。

南牧村は主要な幹線道路からは遠く離れた山間部に位置しており、公共交通からはほぼ見放されてしまっていますが、上信電鉄の下仁田駅から村営の乗合バスが細々と運行しています。

この乗合バスを利用することによって、三ツ岩岳は一応は公共交通機関によるアプローチが可能です。可能とは言っても、結構な距離の舗装道路を歩くことにはなりますが…

恐らくは誰の何の役にも立たないであろう、公共交通機関を利用して三ツ岩岳に登ってきた記録です。今こそ我が胸の内から湧きおこる、この環境意識の高さが試されるとき。

コース

南牧村村営バスの雨沢バス停からスタートして、三ツ岩岳の登山口がある大仁田ダムまで舗装道路を歩きます。大仁田ダムからは尾根コースを登り竜王大権現コースを下る周回ルートを取ります。

公共交通機関を利用した三ツ岩岳登山としては、最も一般的であろう行程です。そもそも、公共交通機関を利用して三ツ岩岳に登ること自体が、あまり一般的であるとは言い難いかもしれませんが…

1.三ツ岩岳 アプローチ編 西上州の奥地南牧村への長き旅路

6時14分 JR上野駅

果たして高崎とは新幹線を使うべき距離なのか否か。非常に悩まし命題ではありますが、自分の内部では既に議論は尽くされており結論は出ています。高崎は鈍行圏内です。

所用時間はおよそ2時間近くとなかなかの長丁場ではありますが、一度高崎線に乗ってさえしまえばあとは途中乗り換えなしで行けるため、寝ている間につつがなく運んでもらえます。

え?途中の籠原駅で降ろされたって?先頭5両の車両に乗ってはいけません。常識です。

8時5分 高崎駅に到着しました。寝惚け眼でヨロヨロとホームに降り立ちます。

ここからがまだまだ長い。続いて上信線に乗り換えて、終点の下仁田駅を目指します。上信線は交通系ICカードに対応していないので、切符を購入して乗車します。

下仁田に向かう途中に、とてもユニークな名称の駅がありました。停車駅のアナウンスを聞いているだけでジワジワと笑いが込み上げて来ます。なんじゃいワレ。

9時25分 下仁田駅に到着しました。西上州と呼ばれる領域の玄関口となっている場所です。なんだかんだで過去に結構な回数訪れている場所ですが、しかし何度来ても遠い。

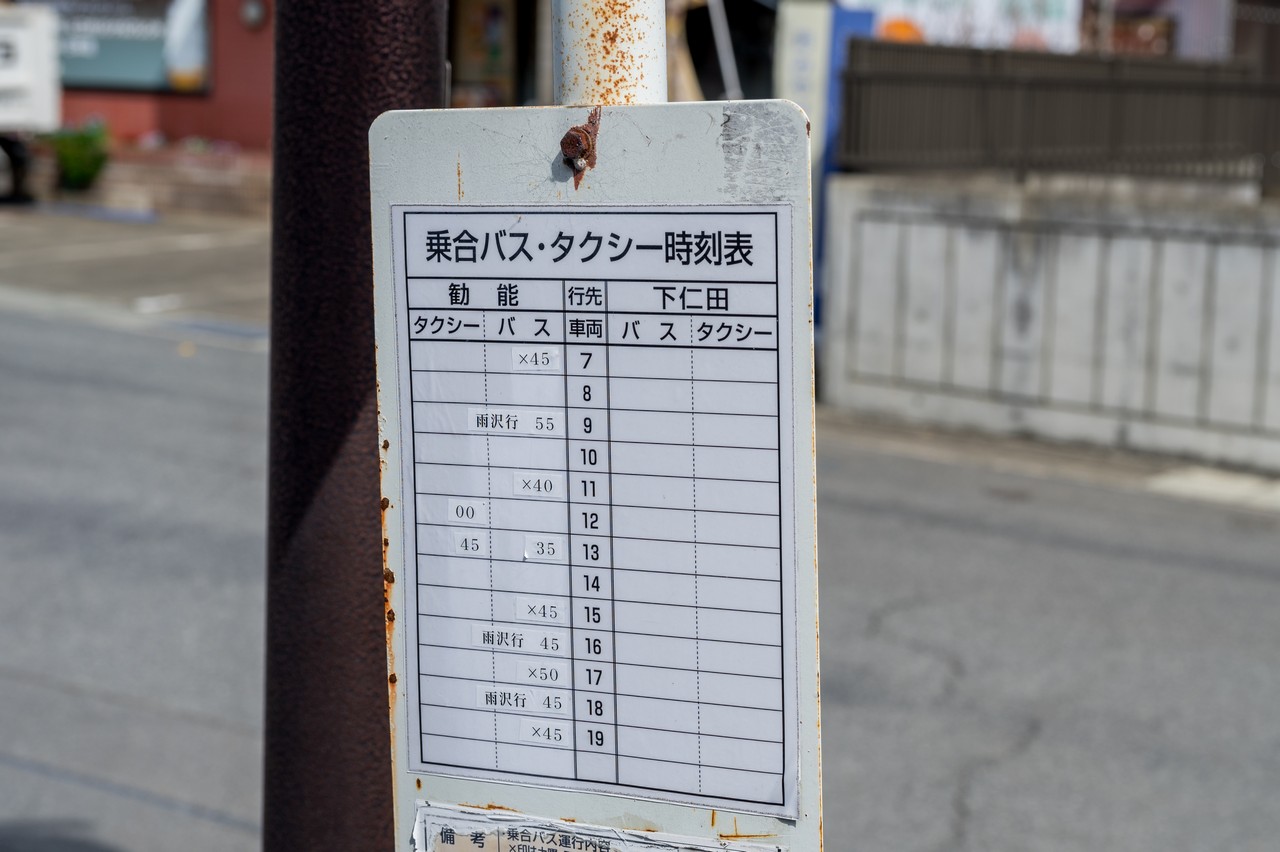

下仁田駅からは下仁田町の町営バスと、南牧村の村営バスがそれぞれ運行しています。今回乗車するのは、南牧村の村営バスの方です。間違えないようにご注意ください。

以外にもと言ったら失礼かもしれませんが、運行本数自体はそこそこ多めです。山間部にある小集落への交通機関としては、かなり恵まれている方だと思います。

乗合バスと称していますが、やって来たのはバンタイプの車両でした。乗客は私一人だけで、安定の貸し切り運行です。

10時14分 雨沢バス停に到着しました。もっと何もない山の中を想像していたのですが、普通に街中にあるバス停でした。後から知ったことですが、雨沢は村役場がある南牧村の中心地です。

南牧村は高齢化率が日本一の自治体となっており、いわゆる限界集落と呼ばれている場所の一つです。村営の乗合バスもいつまで維持され続けるかはわからないので、まだ利用できるうちに利用しておきましょう。

乗って残そう公共交通!・・・私は日本バス協会の回し者ではありません。

2.大仁田ダムまでの長い下道歩き

10時15分 身支度もそこそこに、本日の行動を開始します。まずは三ツ岩岳の登山口がある大仁田ダムまで、舗装道路を歩いて行きます。

道標によると、大仁田ダムまでの距離は4.3kmほどです。これを近いと思うか遠いと感じるかはあなた次第ですが、登山口へのアプローチとしてそこまで非常識な距離ではないというのが私の感想です。

大仁田川に沿って道が続いています。川沿いに上流へ遡っているため、当然ながらずっと登り勾配です。

春も真っ盛りの時期だけに、沿道に実に様々な花が咲き誇っています。そのおかげで単調な舗装道路歩きであっても、無聊は感じません。

しだれ桜はちょうど見頃の最盛期です。そこかしこに咲いて下り、目を楽しませてくれます。うーん、春ですなあ。

ソメイヨシノの方はもう終わりかけで、既に葉桜になり桜吹雪が舞っていました。まあこれはこれで画になるかな。

途中で道が二手に分かれます。恐らくは旧道と新道で、どちらへ進んでも最終的には大仁田ダムにはたどり着けます。徒歩の場合、右の旧道経由の方が距離的には僅かに短いです。

この旧道と新道が合流する地点にも村営バスのバス停が立っていました。事前に下調べした際には見つけられなかったバス停です。

落合バス停と言う名称です。時刻表を見てみると、運行は週に1日だけで金曜日のみのとなっていました。週に1日だけとなると通勤通学用途には使えませんが、何を目的とした路線なのでしょう。

この落合バス停が、雨沢と大仁田ダムのほぼ中間地点となります。残り半分、頑張って歩きましょう。

落合バス停を過ぎると、道に傾斜度が増していよいよ山間部らしい登りになって来ました。三ツ岩岳は標高1,000メートル少々の山ですが、この舗装道路歩きの時点で既に結構な標高差を稼ぎ出しています。

ここでふと、先ほどの週に1日しか運行しないバスは、もう自分では車の運転が出来なくなってしまった高齢者が、週に1度町へ買い出しに行くために存在しているのではないかと思い至りました。

これは私の想像でしかない訳ですが、限界集落のリアルを垣間見てしまったような気がします。

前方に見るからに険しそうな岩山が姿を見せました。あれが三ツ岩岳なのかと思っていましたが、三ツ岩岳の隣にある大津(1,053m)と言うピークです。

三ツ岩岳は位置的に右手にありますが、ここからでは見えません。

大仁田ダムの堤体が見えました。アカヤシオ効果なのか、手前にある駐車スペースはすでに満車の状態です。結構人気のある山のようです。

11時20分 大仁田ダムまで歩いて来ました。トイレと駐車スペースがあるほかに、観光地にありがちな写真撮影用のパネルまで完備していました。

大仁田ダムは大仁田川の治水を主目的として作られた重力式コンクリート式のダムです。堤体の高さは54メートルあります。特別大きなダムではありませんが、距離が近いためなかなか迫力はあります。

3.涸れ沢沿いの急登を登り、アカヤシオが咲く尾根を目指す

11時30分 時刻はもう間もなく正午になろうかと言う時間ですが、ようやく登山を開始できます。公共交通機関頼みの身の上とあっては、こればかりは致し方ありません。

砂防堰堤に沿って道が続いています。立ち上がりから、なかなかの急登ぶりです。私はダムまでの下道歩きで十分なウォーミングアップが出来ていますが、車でダムまで訪れた登山者はいきなりの急登に面くらうのではなかろうか。

最初の急登を登りきると、すぐに分岐が現れました。直進すると尾根コースで、右へ曲がると竜王大権現コースです。本日は尾根コースを登り竜王大権現コースを下る周回ルートを取ります。

分岐を過ぎて以降も、水流の無い小さな涸れ沢に沿って道が続いています。踏み跡はしっかりあり明瞭ですが、倒木が多くてやや荒れ気味です。

沢沿いのいかにも湿気が多そうな地面上に、ハナノコノメがびっしりと咲いていました。かなりの規模の群生です。

苔生した岩の表面などに咲いていることが多い花ですが、ここでは地面に直接咲いています。まだ咲き始めたばかりの段階らしく、雄しべの先端が赤くなってはいません。

沢沿いの道を登り詰めると、国土地理院の地図には記載がない林道にぶつかりました。ここから僅かな区間は林道歩きになります。

ツツジがポツポツと咲いていますが、これはお目当てのアカヤシオではなく、トウゴクミツバツツジです。アカヤシオの群生地は、もっと標高の高い山頂付近の尾根上にあります。

鞍部のようになっている場所まで歩て来ました。目指す三ツ岩岳は右側にあり、反対側には先ほど道から見えていた大津があります。

目の前にほぼ垂直の岩壁が現れました。いかにも西上州の山らしい光景になって来ましたぞ。ここを直接登れとは言われないのでご安心ください。

岩壁脇の急斜面を登って行きます。足元はザレ気味で、登りはともかく反対向きに下る際には神経を使いそうです。

急な登りは長くは続かず、あっさりと尾根の上まで登って来ました。

尾根の上に出るなり、早速本日最初のアカヤシオ様がお出迎えしてくれました。ありがたやー。

いよいよ待望のアカヤシオロードが始まりました。うわさに聞く三ツ岩岳アカヤシオ群生地がいかほどのものであるのか、とくと見せてもらいましょうぞ。

ここまで登って来て、ようやく三ツ岩岳の山頂部が姿を見せました。右側から尾根沿いにぐるっと回り込んでいきます。

周囲に見ている山々が、いちいち凄い外観をしています。西上州の地形と景観はかなり独特で、登山の対象としては好みがわかれそうな山域です。

こうした見るからに危なげな岩山が好きか嫌いかはひとまず脇に置くとしても、とにかく公共交通機関によるアクセスが不便な場所です。

アプローチで4kmの下道を歩く必要があるとは言え、一応はバスでの訪問が可能な三ツ岩岳は、まだ恵まれている方だと言えます。

一時の安息のような幅広の尾根上を進みます。この後にちゃんと一波乱が用意されているので、どうぞご安心(?)下さい。

今のところアカヤシオの多くは、崖の上のかなり高い位置に咲いています。目の前でかぶり付きに眺めたい人には少々物足りないかもしれません。

アカヤシオ群生地の本番は、ここではなく山頂直下の尾根上にあります、もったいぶっていないで先へ進みましょう。

トウゴクミツバツツジも負けじと咲いており、赤と紫の競演が繰り広げられています。もっとも、アカヤシオは赤と言うよりはピンクなんですけれどね。

登り一辺倒ではなく、小刻みにアップダウンがあります。アカヤシオばかりに気を取られていないで、しっかりと足元に集中しましょう。

4.三ツ岩岳登山 登頂編 山頂直下に広がるアカヤシオの大群生地

いよいよ三ツ岩岳の本体へと取り付きます。ここからは再び、胸を突くような急登が始まります。いっちょう気合を入れていきましょう。

踵が痛くなるような急斜面を登って行くと、行く手を岩に阻まれました。まさかこれを直接登れとは言われないですよね。

そう思いながら近づくと、左側にしっかりと迂回路がありました。

安堵したのも束の間、回り込んだだけで結局はこの岩をよじ登るようです。まあ、こちら側の方が多少は勾配が緩いのかな。

岩の表面に絡み付いている木の根を足掛かりにしてよじ登ります。しっかりと三点支持で登れば特に難し要素はありませんが、高度感はそれなりにあります。

登り切ってもまだ油断は禁物で、崖際ギリギリの細い道を進みます。この写真だと少々わかりずらいですが、右側は断崖絶壁です。足元には十分注意しましょう。

よりにもよって、一番おっかない場所を通過中に団体さんとすれ違うと言う間の悪さです。この辺りが三ツ岩岳の核心部だと思います。

決して安心安全な山だとは言えませんが、それでも西上州の山の中では比較的マイルドな方ではあると思います。きっとそれが人気のある理由の一つなのでしょう。

山頂の稜線に向かって最後の登りです。岩肌の上に木の根が複雑に絡み付いており、地味に歩きづらいと言うか足を引っ掛けてつんのめりそうになります。

稜線の上に出ると、文字通りアカヤシオのトンネルが出来上がっていました。これはすごい。

周りの木が全部アカヤシオなのではないかと思えるくらいに、密集して咲いています。過去に目にしたことのあるアカヤシオ群生地の中でも、密度に関して言えば過去最高であるかもしれません。

ここでも遠くに見えている山の姿がイチイチ凄まじい。なじみの薄い山域なので見えている山の名前は全く分からないのですが、一癖も二癖もありそうな岩山がゴロゴロとひしめいています。

山頂らしき場所が見えました。本来は岩が露出している山なのでしょうが、頂上まですっぽりとアカヤシに絡み付かれているような状態です。

よくよく思い出してみると、アカヤシオが咲く山の多くは、見るからに栄養分に乏しそうな岩山であることが多いような気がします。松などと同様に、もともと栄養過多を嫌う樹木なのでしょう。

山頂らしき場所まで登って来ました。さほど広くないスペースに、多くの登山者が所狭しと休息を取っています。三ツ岩岳は大人気ですね。

13時15分 三ツ岩岳に登頂しました。写真を撮りながらゆっくりと登っても、大仁田ダムから2時間とかからずに登頂できました。とてもお手軽と言える山です。・・・大仁田ダムスタートならばね。

山頂の先にはまるで屏風のような岩の細尾根が続いており、こちら側は如何にも西上州の山らしい姿です。

三ツ岩岳と言う名称は読んで字のごとく、麓から見ると三ツの岩のように見えるからですが、今正面に見えているのがその3つ岩の内の一つです。

良く見ると岩の上に仏像らしきものが立っています。と言う事は、少なくともあそこまでは行けると言うことでしょうか。いや、行く気はありませんけれどね。

山頂までびっちりとアカヤシの木に覆われているため、山頂からの眺めはあまり良くありません。この山に登ったからには、展望よりもアカヤシオを楽しみましょう。

5.三ツ岩岳登山 下山編 竜王大権現を経由して大仁田ダムへ戻る

登りの尾根コースにはそれなりに危ない箇所もありましたが、下りの竜王大権現コースはどんな感じでしょうか。

稜線上にいる間は、ずっとアカヤシオのトンネルが続きます。昨年がツツジのハズレ年だっただけに、今年の咲きっぷりは一層際だって見えます。

前方に、尾根上を塞ぐようにして立つ岩が現れました。これが三つ目の岩でしょうか。

左右のどちらかに回り込むのかと思いきや、そのまま直登する西上州流のストロングスタイルでした。

暫しの間、片側が切れ落ちている油断ならない道が続きます。ゆめゆめ忘れてはいけません。ここは西上州なのだと言うことを。

今度は流石に登れないだろうと言う大岩が尾根上を塞いでいます。ここから登山道は尾根を外れて右方向への降下が始まります。

申し訳程度に九十九折れが付いてはいますが、杉林の中をほぼ一直線に下ります。かなりの急勾配で、反対向きに登るのはしんどそうです。

先ほどの尾根を塞いでいた大岩の下まで下って来ました。見上げる高さの垂直の岸壁です。

岩の下に石垣と囲いだったと思われる木の枠が残っていました。建物は失われてしまっているようですが、かつては小さな神社か何かが建っていたのでしょう。

ここがコース名の由来にもなっている竜王大権現です。竜王は水をつかさどる神とされており、雨乞信仰の山であったらしい。

なるほど確かに三ツ岩岳は大仁田川の源流近くにある山なので、水の神様が座す場所としてはふさわしいように思えます。

頭上を見上げると、岩が大きくオーバーハングしており、ちょうど軒下のような状態になっています。ここに何かを建てたくなった古人の気持ちはよく理解できます。

竜王大権現を過ぎると傾斜も緩んで、至って歩きやす道になりました。

サクサクと順調に下って、あっけなく尾根コースとの分岐地点まで戻って来ました。

堰堤沿いの急坂を下ればもうゴールです。急勾配な山だけに、下山はあっという間でした。

14時35分 大仁田ダムまで下って来ました。車でお越しの人であれば、達成感につつまれる瞬間であることでしょう。まあ私はこの後、また雨沢バス停まで歩いて戻らなければいけないのですけれどね。

6.西上州からの長い帰路

さあ帰りましょう。バス停までひたすら下って行くだけなので、少なくとも往路よりはずっと楽に歩けることでしょう。

トボトボと歩いていると、1台の車が停まり良かったら乗って行かないかと声をかけて頂きました。その親切心に対して丁重にお礼を述べつつも、申し出についてはお断りしました。

今回の山行きは、公共交通機関を利用して三ツ岩岳に登ることは可能であると実証することを目的の一つとしています。最後までやりきらないことには、証明したことにはなりません。

車も買えない貧乏人環境意識高い系ハイカーとしての意地と誇りにかけて、西上州に屈するわけにはいかないのです。

沿道の桜を愛でつつ、こんなに長かったっけかとボヤきながら歩き続けます。だから変な意地を張っていないで、素直に甘えれば良かったのに。

15時50分 雨沢バス停まで戻って来ました。これにて三ツ岩岳雨沢バス停ピストンを無事にやり遂げました。

時刻表通りにやって来た16時15分発の下仁田駅行きのバスで撤収します。往路と同じ運転手さんで、帰路も安定の貸し切り運行でした。私一人だけのためにスマンのう。

30分少々で下仁田駅まで戻って来ました。村営バスの時刻表は特に電車との接続は意識されていないらしく、ここで結構な待ち時間が発生します。

往路と同じ行程を辿って、長い帰宅の途に付きます。西上州はとにかく遠い。

高崎駅からは、気動車に乗って旅情に浸りたいからと言うしょうもない理由により、高崎線ではなく八高線で撤収します。好きですキハ110。

三ツ岩岳はアカヤシオの名所として、前々からその名前を頻繁に目にしていた存在でしたが、東京かから日帰りで訪問するには少し遠すぎると思い、訪問をためらっていた山でした。案の定ひたすら遠かったですが、ご覧いただいた通り公共交通機関を利用して三ツ岩岳に登ることは十分に可能です。

山頂直下の尾根上にあるアカヤシオの群生地はかなりの規模で、名所としてその名が轟いているのも納得の光景でした。交通アクセスには難がある場所ではありますが、訪問の手間に十分見合うだけの光景に出会える山であると事は保証いたします。往復8kmの下道を歩くことを厭わない方は、是非とも訪れてみてください。乗って残そう公共交通!

<コースタイム>

雨沢バス停(10:15)-大仁田ダム(11:20~11:30)-三ツ岩岳(13:15~13:30)-竜王大権現(14:00)-大仁田ダム(14:35~14:50)-雨沢バス停(15:45)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

ちゃっかりフレーム利用で撮影されてるのが最後に見えて、笑ってしまいました。

おつかれさまでした!

匿名さま

コメントをありがとうございます。

せっかくあったので有効活用させてもらいました。私は群馬県に何の地縁も持ってはいないのですが、ぐんまちゃんは大好きです。