長野県松本市と岐阜県高山市にまたがる乗鞍岳(のりくらだけ)に登りました。

北アルプス南部に位置し、日本で19番目に標高の高い山です。夏山シーズンであれば、標高2,702メートル地点にある畳平までバスで乗り入れることが可能であり、3,000峰の中では簡単に登ることが可能な山です。

なだらかな山容を持つ山であることから、歩行距離が少々長くはなるものの、冬季においても比較的登りやすい山となっています。

前回訪問時の敗退から1年。冬季3,000メートル峰への再挑戦をして来ました。

2018年3月3日に旅す。

昨年の宿題を片付けよう。

いつも思いつきで行き当たりばったりな山行きを繰り返しているオオツキですが、流石に相手が冬季の3,000メートル峰ともなると、満を持すということを知っています。

週末が近づく度に天気図とにらめっこし、乗鞍岳界隈が晴天になる時を待ち構えていました。

かくして遂に決戦の時来る。

完璧な晴天の予報を携え、満を持して挑んだ雪辱戦。はたして登頂は叶うのか。懲りない雪山初心者の、冬の3,000メートル峰への再挑戦です。

コース

乗鞍高原スキー場のリフト頂上部からスタートし、ツアーコースと呼ばれるバックカントリースキーのルートを通って位ヶ原山荘分岐へ。そこから斜面を適当に登って肩の小屋脇を通り、稜線沿いに山頂を目指します。

前回訪問時と全く同じコースです。基本的に冬季の間は他の選択肢はありません。

1.乗鞍岳登山 出発編 松本市内で前泊

3月2日(金) バスタ新宿

定時速攻で職場を抜け出し、やって参りましたバスタ新宿。明日の朝一から行動を開始できるように、松本に前乗りします。

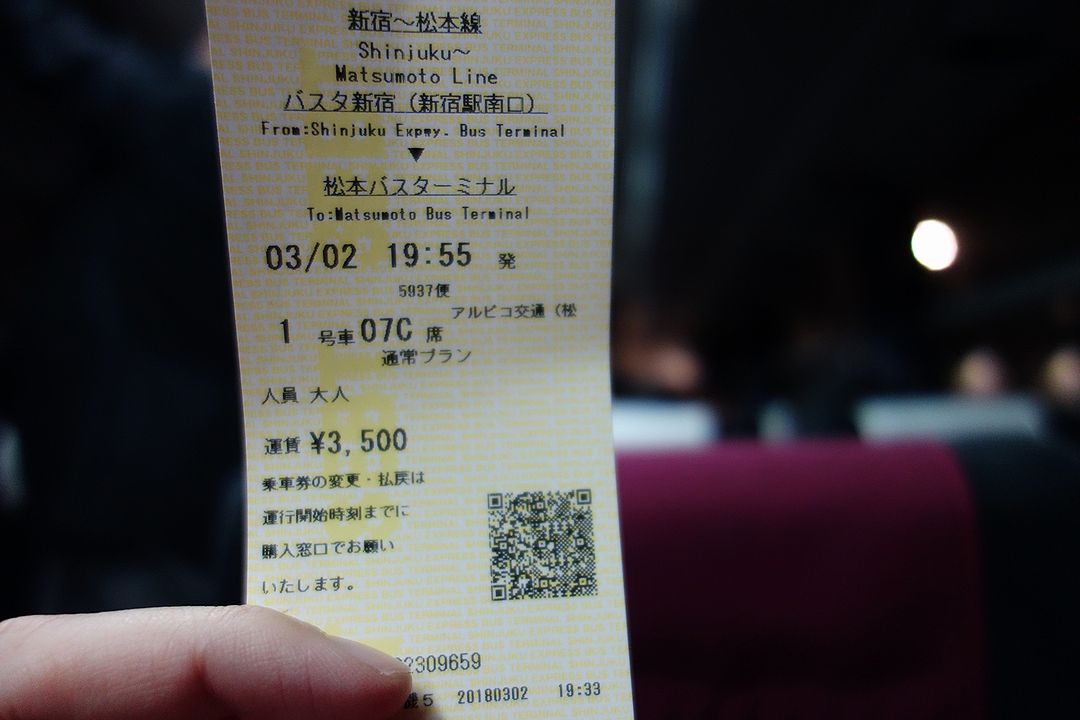

もはやすっかりおなじみのアルピコカラーの高速バスに乗車します。

松本バスターミナルまでの運賃は3,500円也。JR東の特急あずさを使うよりは断然安く済みます。運行本数も多くとても便利です。

松本市内の宿に前泊します。特にこだわりは無いので、いつも適当に安いところを探します。本日の宿はこちら。駅チカで素泊まり4,800円でした。

2.松本市内から乗鞍高原スキー場へ

空けて翌朝、3月3日(土)。外気温はマイナス3度です。この季節としては比較的暖かい方でしょうか。

駅前のファーストフード店でガッツリとした朝食を取ります。何せ本日は体力勝負ですからね。十分なカロリーを摂取しておかねばなりません。

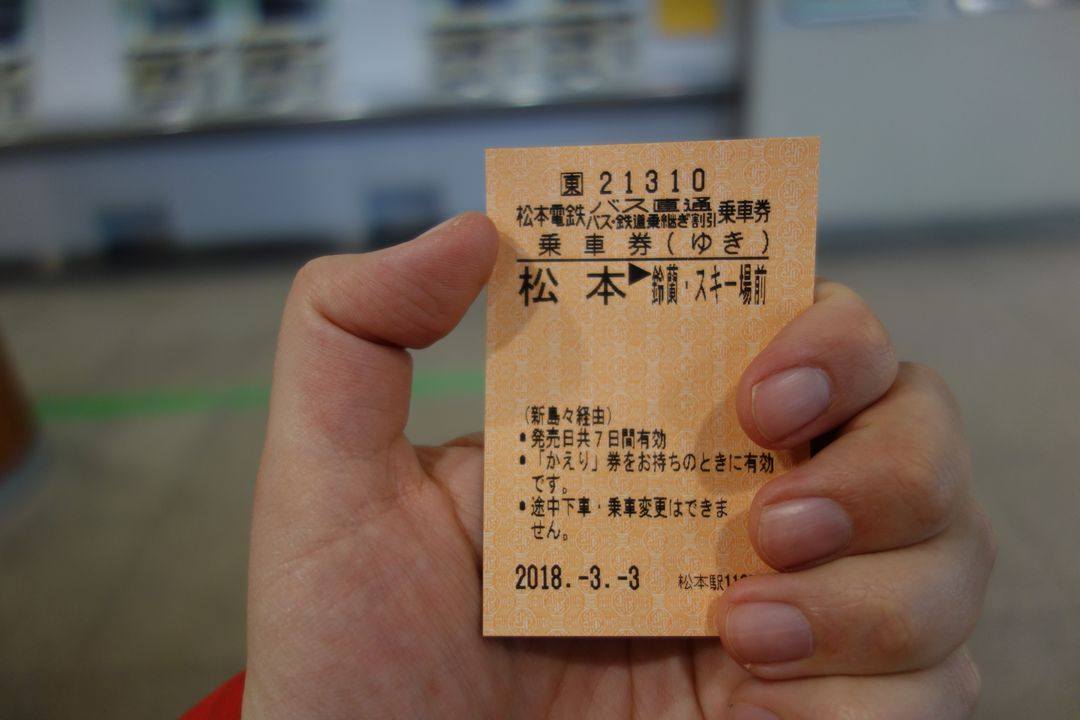

松本駅から乗鞍高原スキー場までの往復券を購入します。電車とバスがセットになった切符です。値段は3,300円也。

ここまでは、すべてにおいて前回訪問時と同じです。前回と違っている点と言えば、、

それは駅から乗鞍岳が見えていることです。実に素晴らしい。気象予報サイトの予測はしばし外れますが、天気図は嘘をつきませんでした。

こうして見ると真っ白ですね。これは期待が高まると言うものです。

7時16分発の新島々行きの電車に乗り込みます。始発電車は6時31分発ですが、その先のバス乗り継ぎの都合上、始発に乗る意味はありません。

ほんの少数の酔狂な岳人を乗せただけのガラガラの電車が、一路新島々を目指します。所要時間は30分ほどです。

駅に到着すると、目の前に乗鞍高原行きのバスが既に待機していました。切符を見せてそのまま乗り込みます。こちらもガラガラでした。

8時57分 スキー場前バス停に到着しました。頭上には素晴らしい青空が広がっていました。思わず心の中でガッツポーズです。

最上部のかもしか平まで、スキーリフトを3回乗り継ぎます。と言うことで1回券を3枚購入します。値段は合計で1,200円です。

ザックを前方に抱えてリフトに乗ります。スキー板を履いていない搭乗者が居ると、係りの人がリフトを減速してくれます。おかげでスムーズに乗れました。

山頂部を最大ズーム。予報では山頂の風は相当強いようでしたが、ここからでは雪煙が舞い上がっているような様子は見て取れません。

最上部のかもしか平へ向かいます。

このゲレンデは上級者向けのコースです。スキー板を履いた状態だったら、行ってみようとは思わない傾斜です。

なにせ下手っぴなのでね。

9時50分 かもしか平に到着しました。登山開始時間としては遅めですが、公共交通機関頼みの身としては、こればかりは如何ともしがたい。

3.乗鞍岳登山 登頂編 踏み抜きと暴風を乗り越え、3,000メートルの頂を目指す

始めは、通称ツアーコースと呼ばれている、バックカントリースキーのコースに沿って登っていきます。

この日の気温は高めで、雪はだいぶ緩んでいました。周囲の人たちは軒並み、シールをつけたスキー板かスノーシューを履いています。

そのどちらも持っていない私は、ワカン装備で行きます。久しぶりすぎて装着の仕方をなかなか思い出せず、20分ほど時間を要しました。

とりあえず外れはしなかったですけれど、付け方はこれであっていますよね??

登り始めは結構な急勾配です。そしてワカンを付けていると言うのに、足が埋まる埋まる。ツボ足だったらどういう事になってしまうのでしょう。

前回訪問時は始めからアイゼン装着で快適に歩けたのですが、今日はラッセル状態です。一向にペースが上がりません。

背後の視界が開けてきました。正面に見えているのは中央アルプスです。

緩んだ雪の中を歩くのは非常にキツイ。思いのほかスタミナを消耗して、すでにバテ気味です。

防寒への不安が軽減されるものの、暖かすぎるというのも考えようですね。

11時15分 位ヶ原山荘分岐まで登って来ました。道らしい道があるのはここまでとなります。所要時間的に前回実績よりもやや押していますな。

週末のみではありますが、位ヶ原山荘は冬季にも営業しています。今回の再訪に際しては、当初は小屋泊を検討していました。

しかしながら、土曜のほうが天気が断然良さげであったため、急遽予定を変更して前日乗り入れの日帰りに変更したと言う経緯があります。

ここからは周囲に樹林がなくなり、強風に晒されます。そうそう、乗鞍岳と言うのは確かにこんな感じでした。段々思い出してきましたよ。

ここからは斜度が増してくるので、アイゼンに履き替えます。ズブズブ埋まるけれど、安全のためには致し方なしです。

歩行を再開します。周囲はスキー板を履いている人ばかりです。ツボ足で歩いているのは私くらいなものか。

平坦な場所に出たら少し雪が硬くなり、埋まり具合が改善されました。冷たい強風に晒される場所なので、ここはあまり雪が緩まないのかもしれません。

強風が吹くと、このように一瞬何も見えなくなります。それでも、一面シルキーなガスの中だった前回よりは、全然マシな状況です。

最高峰の剣ヶ峰が正面に姿を現します。一面白く染まったその姿は、神々しいまでの美しさです。

前方彼方に、肩の小屋の姿が見えて気ました。一面の雪面で距離感が掴み辛いですが、まだまだ結構な距離があります。

12時30分 トイレ小屋を通過します。ここから再び斜度が増してきます。

この辺りまで来ると、空気の薄さがはっきりと感じられるようになってきます。3歩進んでは深呼吸を繰り返しながら、鈍足で登っていきます。

山頂の上に雲が出て来ました。幸いなことに高曇りなので、遠望に関しては問題はなさそうです。

肩の小屋までもう一息。ハッキリいってキツイ。前半の踏み抜き地獄で、思いのほか体力を消耗してしまったようです。

右側に見えているのは摩利支天岳(2,876m)です。山頂にあるドーム型の建物は、国立天文台が設置したコロナ観測所です。

強風の通り道である肩の小屋付近には、一面に見事なシュカブラが育っていました。

剣ヶ峰本体の前に朝日岳(2,975m)が立ちはだかります。夏道は山腹をトラバースするのですが、冬季には道が埋まっているので直登します。

所々に岩が露出した、かなりの急登りです。相当必死だったらしく、殆ど写真が残っておりません。

背後を振り返ると、絶景が広がっていました。摩利支天岳の後ろにある窪地状の場所が畳平です。夏山シーズンにはあそこまでバスで上がってこれます。

13時55分 朝日岳の山頂まで登ってきました。情けないことに、もはや息絶え絶えです。

目の前に山頂の剣ヶ峰が姿を現します。ここまで来れば、もう一息です。

ちなみに乗鞍岳は火山です。こちらが火口です。夏には雪解け水が溜まった火口湖が出現します。火山としては富士山、御嶽山に次いで日本で三番目の高さになります。

稜線に出たら、これまでとは桁違いの強風に晒されました。歩行に困難をきたすレベルの風です。

飛騨山脈の主脈から少し外れた位置にある乗鞍岳は、半ば独立峰のようなもので、冬季の気圧配置下では非常に強い風が吹きます。

擦れて見えませんが、蚕玉岳(こだまだけ)とかかれている標識の前を通過します。剣ヶ峰手前の最後のピークです。

山頂直下最後の登りです。強風に体を揺すぶられて、思うように歩けません。

14時15分 乗鞍岳 剣ヶ峰に登頂しました。1年越しの宿題がようやく完成しました。気分最高と言たいところですが、疲れすぎて歓声すら上げられない状態でした。

山頂の様子

朝日権現の小さなお社が建っています。登山者の風除けのように使われてしまっていますが。。

4.乗鞍岳山頂からの絶景

乗鞍岳は南北中央アルプスのほぼ真っ只中にある山であるため、山頂からの眺望は抜群です。正面に見えているのは御嶽山(3,067m)。

南方向の展望。左奥に見えているのが南アルプスで、右が中央アルプスです。

超広角の世界を覗いてみましょう。

・・・

冬季3,000メートル峰の山頂でカメラのレンズを交換するというのは、実に馬鹿げた行為です。はじめから高倍率ズームを付けておきましょう。

僅か数秒の間、素手を露出しただけなのに、指先が冷たいを通り越して痛い。

5.乗鞍岳 下山編 踏み抜き地獄再び

宿題を片付けて達成感でいっぱいになっておりましたが、まだ終わってなどいません。家に帰るまでが登山なのです。まだ道半分なのだと、気合を入れなおします。

14時40分 下山を開始します。この時間になっても、まだ登ってくる人がチラホラといました。山小屋に泊まる人たちでしょうか。

朝日岳をトラバースする人の姿が見えましたが、ちょっと自信が持てなかったので、素直に登り返します。

肩の小屋に向かって下っていきます。この斜面でピッケルに持ち替えている人と、ストックのままの人の割合は半々くらいでした。

岩やハイマツがたくさん露出しており、滑落のリスクは小さいと判断したので、私はストックのままです。

肩の小屋まで降りて着ました。この小屋は冬季に営業はしていません。避難小屋としても開放されていないハズです。

さあ、あまりのんびりしていると日没時間が迫ってきてしまうので、サクサク下ることにしましょう。

前回ホワイアウトして迷いかけた位ヶ原に入ります。ここは晴天であっても迷いやすい場所です。トレースは強風ですぐに掻き消えてしまうので、しっかりと地図をみて地形を確認しながら歩きましょう。

乗鞍エコーラインのものと思われるガードロープが埋もれているのが見えました。この道が除雪されて通行可能になるのは、例年だとGWが明けた5月の中旬ごろです。

行きに通った時よりも気温が上がり、雪の状態はさらに悪くなっていました。ズブズブと埋まりながら下っていきます。

乗鞍岳もこれで見納めです。さらば乗鞍。次回来ることがあれば、そのときは小屋に泊まります。日帰り強行軍にはコリゴリです。

下山は、むしろここからが試練でした。踏み抜きに苦しみながら下っていきます。ゲレンデまで辿り着けば、圧雪されているから歩きやすくなるはずだ!

すっかりグズグズになっていて、シリセードも全く出来ません。一体なんなんだ、この雪は!

16時50分 下りでも息絶え絶えになりつつ、なんとかかもしか平まで戻ってこれました。既にリフトの営業が終了している時間なので、周囲は静まり返っています。

思ったとおり、圧雪されている雪は非常に歩きやすいコンデションでした。ゲレンデを独り占めしながら、気持ちよく下っていきます。

17時30分 乗鞍スキーリゾート入口まで無事に戻ってこれました。

もうあまり時間が残っていなかったので、温泉は諦めました。風除けも何も無い吹っ晒しのバス停で、最郵便のバスを待ちます。

20時発のスーパーあずさ最終便に乗って、無事に帰還です。新型のあずさに始めて乗りました。座席にコンセントまで付いていて、実に快適でした。

最後に、公共交通機関を利用して冬季の乗鞍岳に登るのに、どれくらいの費用がかかったまとめておきましょう。

①新宿から松本までの高速バス 3,500円

②前泊の宿代 4,800円

③松本駅からスキー場まで往復 3,300円

④かもしか平までのリフト代 1,200円

⑤松本駅から新宿まで(あずさ)6,376円

合計 19,176円

合計およそ2万円と言ったところです。北アへ遠征する費用と考えれば、夏とあまり変わりませんね。

まずまずの天気に恵まれて、宿願だった冬季3,000メートル峰の登頂は無事成功に終わりました。

位ヶ原山荘のサイトによれば、この季節の乗鞍岳への登頂成功率は3割ほどだそうです。登頂できるかどうかは天候に左右されるところが大きいかと思います。

コンデションが良ければ、コース上に特に難所と言える場所はありません。ともかく体力勝負となる山なので、体調を万全に整えて挑みましょう。気温が高いと雪が緩んで踏み抜き地獄になるので、あまり暖かくなる前のほうが登り易いかもしれません。

山頂からの眺望は前評判通り最高でした。白く染まった槍穂高の姿を眺めるためだけでも、この山に訪れる価値は十分にあろうかと思います。

<コースタイム>

かもしか平(10:10)-位ヶ原山荘分岐(11:15~11:30)-トイレ小屋(12:30)-朝日岳(13:55)-剣ヶ峰(14:15~14:40)-肩の小屋(15:20)-位ヶ原山荘分岐(16:00)-かもしか平(16:50)-乗鞍スキーリゾート入口(17:30)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント