長野県上田市と群馬県嬬恋村にまたがる四阿山(あずまやさん)に登りました。

上信国境上の高原地帯に長大な裾野を引く、緩やかな山容をした古い火山です。山麓の一帯は高原リゾート地として知られており、スキー場が多くあることから、冬期においても公共交通機関によるアクセスが良好な場所となっています。

白銀に染まった高原地帯にひっそりと立つこの山は、その優し気な見た目とは裏腹の苦難に満ちた踏み抜き地獄でした。

2021年2月20日に旅す。

四阿山は浅間山から志賀高原へと連なる、上信国境と呼ばれる山域に属している山です。緩やかな山容をしていることから、冬期であっても比較的登りやすい山です。

作家深田久弥が選んだ日本百名山にも選ばれている一座です。しかし、すぐ隣に浅間山と言う地域を代表するシンボリックな山があるためなのか、四阿山は人気・知名度ともにあまり高くはありません。

冬でも登りやすい山であるという話は当時から耳にしており、再訪の機会をそれとなくうかがっていました。今回ようやくその時が訪れたと言う訳です。

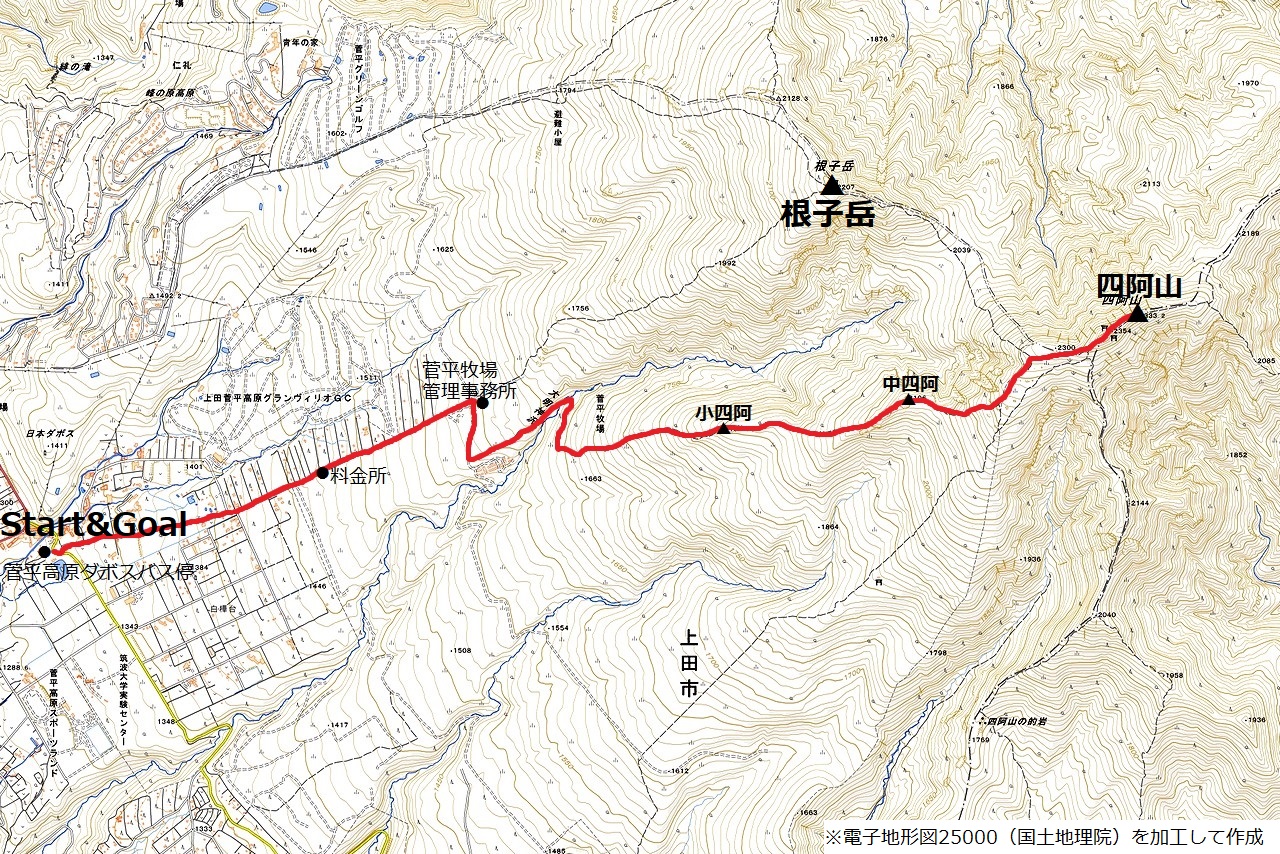

マイカー登山する人であれば、冬の四阿山へはあずまや高原ホテルからアプローチするのが一般的です。マイカー登山をしない人である私は、無雪期と同様にバスによるアプローチが可能な菅平(すがだいら)高原牧場側から登って来ました。

あずまや高原ホテルから登った場合と比べると、横への歩行距離が少々長くなりますが、山頂までの標高差についてはほぼ同じくらいです。

お天気はこの上ない快晴でしたが、しかし気温が高くなり過ぎて雪が腐ってしまい、踏み抜きが多発する苦しい山行きでした。

撤退寸前まで追い詰められ、辛くも日没時間ギリギリに下山した苦難の一日の記録です。

コース

菅平高原ダボスバス停から四阿山を往復します。当初は時間に余裕があれば根子岳にも足を延ばそうかなどと能天気に考えておりましたが、実際は時間に余裕があるどころか日没ギリギリでした。

1.四阿山登山 アプローチ編 新幹線で行く上信国境地帯への旅路

6時15分 JR東京駅

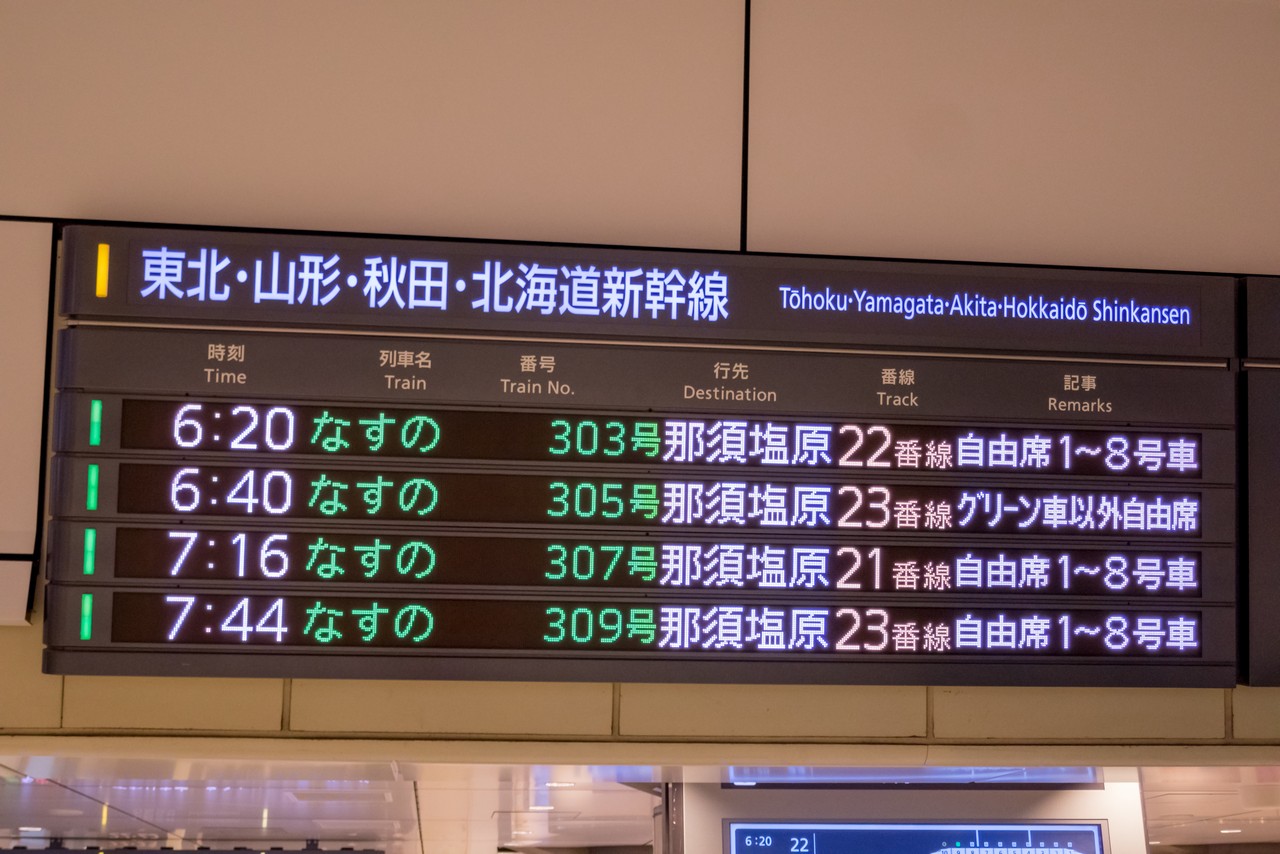

2月13日の夜に福島県を襲った震度6強の地震の影響により、東北新幹線はすべて那須塩原どまりの臨時ダイヤ運行となっていました。夢のオールなすの生活状態です。

影響が出ていたのは東北新幹線のみで、私が乗ろうとしている北陸新幹線は平常運転していました。北陸新幹線における鈍行列車であるはくたか号に乗車し、上田駅へ向かいます。

快適な座席でウトウトしている間いに、新幹線はつつがなく長野県内へと入りました。車窓からのぞむ北側から見た八ヶ岳の姿は、普段見慣れている山梨県側からの姿とはだいぶ趣が異なります。

7時53分 上田駅に到着しました。長野駅の一つお隣の駅です。戦国武将の真田氏の発祥の地として名高い場所です。

駅前のバス乗り場から、8時15分発の菅平高原ダボス行きのバスに乗車します。このダボスと言うのはスキー場の名称で、スイスにある有名な高原リゾート地の名前が由来です。

以前に6月に訪れた時はガラガラの貸し切り状態でしたが、本日はスキー板を抱えた人が多く乗り込んで、立ち客になる人も出てしまうほどに盛況でした。この路線におけるハイシーズンは冬だったのですね。

菅平高原までは、乗車時間が1時間近くにも及ぶなかなかの長丁場です。立って行くのは辛いものがあるので、早々と列に並んでおくことを推奨します。

バスの車窓から見える根子岳の姿が、徐々に大きくなってきました。ダボススキー場はこの根子岳の山腹にあります。

9時15分 菅平高原ダボスバス停に到着しました。バス停の目の前にトイレと待合室があるので、ここで準備を整えられます。

バス亭にポツンと佇む女神像です。特に名前や由来の説明は見当たりませんでした。単に雪に埋まっていただけなのかもしれませんが。

2.地味に長い登山口までの舗装道路歩き

身支度を整えて、9時30分に登山を開始します。お天気は今のところ雲一つない快晴で、風もなく穏やかです。

なお本日は、晴天だが風が強く登山には適さないと言う予報が出ております。今は穏やかでも、山頂付近では暴風に晒される可能性があります。

歩道には最初から雪がたっぷりある状態です。前日にも少し降ったらしく、サラサラした新雪が積もっていました。

前方に始めから見えている根子岳方向に向かって、坂道を道なりに登って行きます。

程なく明治大学セミナーハウスの敷地にぶつかります。ここから先は大学の私有地ですが、登山者の通り抜けが認められています。

通行可能な時間帯が決められているので、その点だけご注意ください。時間外には大きく迂回することになります。

車両の往来がある道から外れるなり、いきなり雪が深くなりました。先行者のトレースがあったので、有難く追従させてもらいます。

いきなり行く手を雪の壁に阻まれる。先行者の足跡は、この塊を乗り越えるようにして続いています。

どうやら除雪した路上の雪を、登山道を塞ぐように脇へどかしていたようです。まったく、自動車優先の社会では徒歩の人間の都合など完全にお構いなしですかい。

何故か雪の塊の上に繋がれてしまった番犬が、盛んに遠吠えしていました。はいはい、ちょっと前を通るだけですよ。

この舗装道路歩きは地味に長く、登山口までは大体1時間ほどかかります。まあ、もともとスロースターター型である私からすれば、ちょうど良いウォーミングアップだと言えなくもありません。

菅平高原牧場の入り口まで登って来ました。ここから先は牧場の私有地となります。

レンゲツツジシーズンに訪れた時にはここで入場料金を徴収していましたが、流石に冬は無人でした。

料金所の裏手に駐車スペースがあり、車でお越しの人はここまで入ってこれます。もっとも前述の通り、マイカー登山する人はここからではなく、あずまや高原ホテルからアプロ―チする方が一般的です。

前方の根子岳がかなり大きくなってきました。四阿山に登頂後にもし時間に余裕があれば、根子岳へ周回する腹積もりです。

背後を振り返ると、北アルプスの後立山連峰がまるで壁の様に立ち並んでいました。本日は晴れてはいますが気温が高めで、すでにかなり霞んできています。この調子だと、登頂するまで眺望がもってはくれなさそうです。

菅平牧場の管理事務所まで登って来ました。こちらも冬期は当然ながら無人です。

根子岳の登山口がここにありますが、見送って少し離れた場所にある四阿山登山口に向かいます。

管理事務所を右折して、道なりに進みます。道の両脇は、無雪期には放牧場となっている場所です。

中央の右奥に頭だけが見えているのが、これから目指す四阿山です。横方向への移動距離がまだまだ結構長いことがなんとなく伺えます。

反対側には後立山連邦の山並み。菅平高原は、何も無理して山へ登らずとも、十分すぎるほどの絶景に出会える場所です。

10時30分 四阿山登山口までやって来ました。やけに長いアプローチでありました。

3.踏み抜き地獄と化した中四阿山までの道程~ワカン・スノーシューのご利用は計画的に

登り始めは牧場の敷地の柵に沿って進みます。本日は気温が高めで雪は始めからやわらかい状態でしたが、先行者が付けたトレースはツボ足のままです。

「途中の中四阿山まで行ったらワカンに履き替えよう」特に根拠もなくそう決めた私は、チェーンスパイク装備のまま前進を始めました。・・・それが途方もない判断誤りであるも知らずに。

ルートは途中で牧場沿いから外れ、谷底に下って沢を渡ります。踏み抜いて川にドボンでもしたら最悪なので、橋のある位置をよくよく見極めてから進みましょう。

谷底の一帯は吹き溜まりなっており、トレースを外れると途端に膝の上まで埋まります。朝一番のラッセル状態だと、かなり厳しい道程になると思われます。

本来ならばボーナスタイムであるはずの水平移動の道も、不意にズボッと踏み抜くので全くペースが上がりません。

今にして思えば、この時からワカンに履き替えてさえいれば、あるいは根子岳への周回も時間的に十分できたのかもしれませんが。

白樺の森の中を進みます。道の傾斜は緩めで、至って歩きやすい道であるように思えます。・・・踏み抜きさえなければね。

やがて頭上が大きく開けて来ました。おや、早くも森林限界を超えたのかな。

背後に高原地帯の光景が広がります。危惧していた通り、後立山連峰は早くも霞んで見えなくなりつつありました。

遠くに薄っすらと見えているのは、妙高山(2,454m)(右)と黒姫山(2,053m)(左)です。豪雪地帯の山らしく、どちらも真っ白です。

右手には浅間山(2,568m)の姿がありました。関東地方の山からであれば大抵はどこからでも見える、地域を代表する極めてシンボリックな山です。

関東地方在住の人間が普段見慣れている姿とは、反対側から見た姿です。西側から見ると、あまりプリンっぽくはありませんね

雪庇の下を通る様な、危なっかしいトラバースの踏み跡が付いていました。流石にこれは信用がならなかったので、トレースの付いて無い尾根上を忠実に辿って通過しました。

12時15分 小四阿山に到着しました。標準コースタイムの倍近い超スローペースでの到着です。踏み抜き多発で一向にペースが上がりません。

帰りのバスの時間を勘案して、撤退開始時刻を14時30分と決めていましたが、このペースでは間に合うかどうかかなり怪しい展開になって来ました。

山頂はまだまだ遠い彼方にあります。こうしている間にも気温は上昇を続けており、雪の状態は悪化し続けています。少し先を急がなければ。

根子岳もまだまだ頭上高くにあります。目指す四阿山は、この根子岳よりもさらに標高が高いのだと言う事実に、軽く絶望感を感じます。

もう少し気温が低い日が続けば、四阿山でもスノーモンスターを見れたりするのでしょうかね。今年はもうすでに、かなり地肌が露出しつつありました。

きーつーいー。ズボズボと埋まりまくって、まともに歩けやしません。撤退の二文字が脳裏にちらつき始めます。

こうして今から思い返すに、なぜもっと早々とワカンを履かなかったのか、自分でも全く理解ができません。

当初に自分で立てた中四阿山まで行ってから履こうという計画にとらわれて、ある種の思考停止状態に陥っていたのかもしれません。

ツボ足のまま前進を続けなくてはならない必然性など、全くなかったはずなのに・・・

ようやく中四阿山が見えて来ました。今日はもう、あそこを山頂であるという事にしてくれようか。

13時15分 中四阿山に到着しました。苦しい道程でありました。当初の計画では、もうとっくに山頂に到達していたはずの時間です。

今日はここまでにしようかとしばし逡巡するも、気を取り直してようやくワカンを履きました。

4.四阿山登山 登頂編 暴風が吹き荒ぶ上信国境の頂

中四阿山からは、鞍部に向かって一度小さく下ります。大した登り返しではありません

ワカンを装備するなり、これまでの苦労が嘘の様にスムーズに歩けるようになりました。もっと早くから履いていれば何も苦労などしなかったものを・・・

明らかに道ではなさそうな森のへ踏み跡が続いています。今からあるべき正規ルートを探すのも億劫だったので、そのまま追従して行きます。

あっさりと森を抜けて、再び頭上が開けました。ここまで来れば、山頂はもうそう遠くはないはず。果たして撤退開始予定時刻の14時30分までに到達できるだろうか。

ここであずまや高原ホテル方面からのルートと合流しました。冬の四阿山におけるメジャールートと合流したわけですが、時間が遅くなっていたためか、他の登山者の姿は見当たりません。

まだ晴れてはいるものの、背後はかなり霞んできました。やはり絶景を眺めたければ、早朝の内に行動を開始しないと駄目ですね。

前方にポコッと付きだしているのが、四阿山の山頂です。遠目には穏やかな山容の四阿山ですが、山頂の直下だけはかなり急峻です。

ここにも、スノーモンスターになれそうでなれていない樹氷が多く見られました。2月下旬の訪問では、もう既に遅いという事なのでしょうか。

14時15分 根子岳方面との分岐地点までやって来ました。山頂まではもうあと一息です。ここまで来たからには、絶対に登頂してやると腹を決めてペースを上げます。

側面を守ってくれていた樹林が無くなり、風が強くなってきました。山頂に時より風雪が舞い上がっているのが見えており、かなり強風が吹いていることが予想されます。

以前に訪問した時の記憶では、山頂付近には大岩がゴロゴロと散乱していたはずです。それらはすべて雪に埋もれているらしく、むしろ冬の方が歩きやすい状態でした。

お隣の根子岳がよく見える位置まで登ってきたところで、これまでとは桁違いの突風に直撃されました。真面目に耐風姿勢をとらないと、ひっくり返りかねないような風です。

山頂直下のこの斜面には、たしか木階段が整備されていたはずですが、完全に埋まっているらしく見当りません。凄まじい風に体を揺さぶられつつも、ラストスパートをかけます。

山頂の稜線上には、まともに立っていることさえも困難な暴風が吹き荒んでいました。ずっと暖かくて穏やかだった道中とのギャップの激しさに困惑させられます。

14時30分 四阿山に登頂しました。まるで狙いすましたかのように、撤退開始予定時刻ちょうどの登頂でありました。いやはやキツかった。・・・自分で無意味に難易度を引き上げてしまった結果ではありましたがね。

あまりにも風が強すぎて、恒例のセルフタイマーによる山頂標識前での自撮りすらままならない状態です。手早く撮るものを撮って退散することにしましょう。

北西には志賀高原の山並みです。中央左奥が草津白根山(2,171m)なのかな。なじみの薄い山域なので良くわかりません。

こちらは、先ほどからずっと見えているお隣の根子岳です。長年の浸食により間に谷が出来たと言うだけで、もともと四阿山とは一つの火山だった山です。

東には浅間山。舞い上がる風雪が激しくて、白ずんだ写真になってしまいました。

5.四阿山登山 下山編 雪山の下山はあっという間・・・でもなかった

登頂して早々ではありますが、暴風に追い立てられるようにして早々と山頂から退散します。

この凄まじい風に晒されているのは、山頂周辺のごく狭い範囲だけです。という事で、一刻も早く樹林帯の中に逃げ込みましょう。

下まで降りてきたところで、風はパタリと止みました。本当にあの風は一体何だったのだろう

根子岳分岐まで戻って来ました。流石に疲労を覚えたので、ここでザックを落として休憩を取りました。

さあ、帰りましょう。朝にはあれほどドピーカンだった空も、いつの間にかすっかりと薄雲りの空に様変わりしていました。

当然周回は諦めてピストンにしたので、下山は元来た道を戻るだけです。眼下に見える中四阿山に向かって下って行きます。

中四阿山へは僅かに登り返しがあるにはありますが、大した登りではありません。

15時30分 中四阿山まで戻って来ました。ここまでは極めて快調なペースです。この調子なら帰りのバス時間には問題なく間に合いそうです。

登りであれほど苦しんだ踏み抜き多発地帯も、ワカンの浮力を得た今となっては、なんと言うこともない道です。重ね重ね、もっと早くから履いていれば・・・・

小四阿山の手前でもう一度だけ登り返しがありますが、こちらも大した登りではありません。

あまり気にもしていませんでしたが、実は結構際どい場所を歩いていたんですね。

往路で危険すぎると判断して避けたトラバースには、私が通った足跡に沿った踏み跡が出来上がっていました。普通に考えれば、ここは尾根上を忠実に辿るのが正解です。

樹林帯に入ったら、後はもう消化試合です。薄っすらと茜がかってきた中を、足早に下ります。

薄暗くなってきた谷底で、再び危なっかしい橋を渡って沢の対岸へ戻ります。

牧場が見える地点まで戻って来た時には、既に日は傾いて夕焼けが始まっていました。

当初はこんなに日没ギリギリになるとは思ってもいませんでしたが、しかしこんな美しい夕日を眺めることが出来たのだから、まあ結果オーライと言った所でしょうか。

なお、踏み跡が牧場の中へ真っすぐに続いていますが、これは正しいルートではありません。柵に沿って下るのが正規のルートです。

17時 四阿山登山口に戻って来ました。日没ゲームセットギリギリの、なかなか際どい山行きでありました。まあ、まだゴールしてはいませんがね。

本日の天候は下り坂であったらしく、菅平牧場には山頂で遭遇したような暴風が吹き荒れていました。陽が沈んだことにより、急激に気温が下がり寒くなってまいりました。

ふたたび舗装道路をトボトボと歩いて、バス停へと戻ります。凍結している場所もあるので、チェーンスパイクは装着したままです。

途中でヘッドライトが必要かなと思っていましたが、意外なことにしっかりと街灯がありました。

17時50分 菅平高原ダボスバス停に戻って来ました。私の他に人影はなく、静まり返っていました。まあ普通は、こんな時間になるまで山中をほっつき歩いたりはしないですよね。

18時30分発の最終バスに乗って撤収します。帰りのバスも、スキー客でそれなりに混雑していました。

上田駅から往路と同様に北陸新幹線に乗り込み、帰宅の途に付きました。

「最初からワカンを履いてさえいれば」この日の感想はこの一言に集約されます。何故ツボ足のままで登ってしまったのか、自分でやっておきながら、まったくもって意味が分かりません。

山頂直下などのごく一部を除けば、四阿山に急な斜面はなく全般的になだらかな山です。雪の状態によっても変わってはきますが、アイゼンではなくワカンかスノーシューとの相性が良い山であると思います。冬季あっても公共交通機関によるアクセスが容易であるため、首都圏近郊で手軽に登れる雪山をお探しの人におススメです。

今回は時間の都合で割愛せざるおえませんでしたが、お隣の根子岳にも積雪期に登ってみたいこところです。

<コースタイム>

菅平高原ダボスBS(9:30)-菅平高原牧場(10:30)-小四阿山(12:15)-中四阿山(13:15~13:30)-四阿山(14:30)-中四阿山(15:30)-菅平高原牧場(17:00)-菅平高原ダボスBS(17:50)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント