北アルプスの奥穂高岳(おくほだかだけ)に登りました。

この記事は二日目の下山の記録となります。下りるだけなのだから簡潔に済ませようかとも思いましたが、初日よりも断然良い展望に恵まれてしまったので、結局長々と書き連ねてしまいました。

大分冗長な感じになってしまいましたが、お付き合いくださいませ。

2017年9月4日に旅す。

奥穂高岳は、名だたる名山が数多連なる北アルプスの中にあって、その代表格とも言うべき山です。

それだけに、そのクォリティはすべてにおいて素晴らしいものがあります。展望雄大にして、登り応え十分の岩場の道。そして麓にはお花畑まで完備しています。すべてにおいてスキの無い山です。

しかしながら、そんな夢のよう時間は永遠には続きません。当たり前な話ですが、山というのは登ったからには降りなければならないのです。

下山はキライです。登っている間というのは、その先に開けるであろう展望への期待に胸膨らむものですが、下山には前途に何の希望もありません。

展望は悪くなっていくし、気温が上がってどんどん暑くなっていくしで、楽しみと言えばせいぜい下山後の温泉に思いを馳せる事くらいですかね。

消化試合みたいなものですから、サッサと済ませたいと言うのが下山に対する本音であります。

普段であれば下山編はサラッと流して終わりにするのですが、今回はガスりがちだった初日より、二日目の方が断然好展望に恵まれてしまい、サラッとは流せなくなってしまいました。

そんな訳で、涸沢岳からの大絶景と、美しき上高地を巡る下山編へ行ってみましょう。

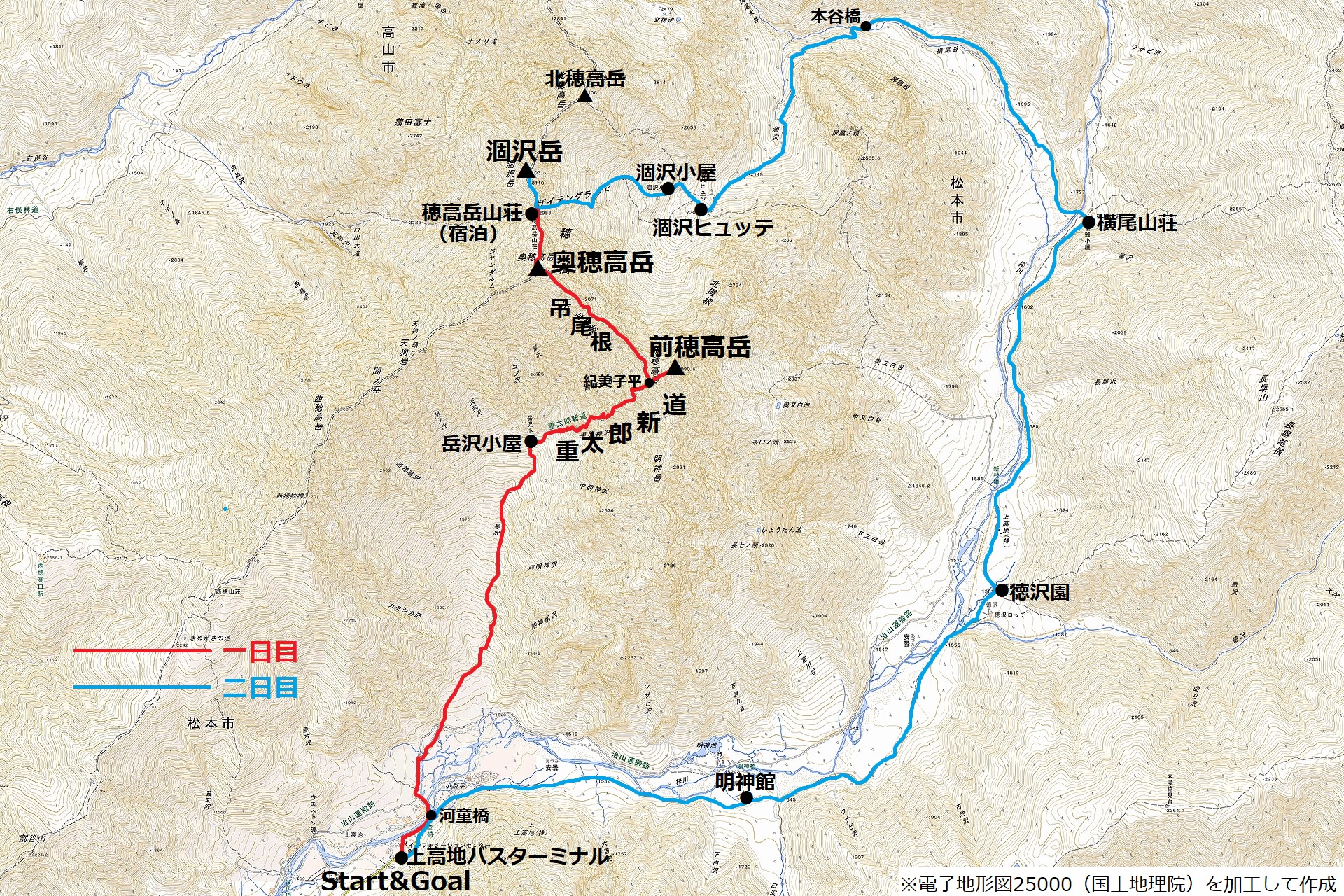

コース

下山前に涸沢岳の山頂を往復します。その後、涸沢ヒュッテ、横尾山荘を経由して、上高地バスターミナルへ下山。

奥穂高岳からの下山路としては、最も一般的なルートです。

1.穂高岳山荘からのご来光は空振り

山小屋の朝は早い。

おはようございます。ビニール袋のカサカサ音や、リンリンと鳴り響く熊鈴の音で、自然と目が覚めました。いや、不自然か。

私事ではありますが、本日は私の3x回目の誕生日です。昨年の誕生日は北沢峠に居たので、これで2年連続の誕生日登山です。来年も山の中かな。

さて、山の上で宿泊した以上、朝一番に成すべきことは一つしかありません。それはご来光見物です。

事前に調べてあった日の出時刻の5時13分になるまで、小屋の前で震えながら待機します。温度計は3度を指していました。

日の出時刻を過ぎましたが、一向に太陽の姿が見えてきません。どうやら、正面の雲の裏にあるようで。ガッカリ。

食事に向かいます。朝食は5時30分から受付開始で、順番は早い者勝ちです。ご来光待ちで出遅れた私は、6時過ぎにようやくありつけました。

本日の朝ごはん。昨夜の夕飯に比べると、割と質素なメニューです。

ヘリの荷揚げがどれくらいの頻度で行われているのかは知りませんが、この生卵は大丈夫なのかな・・・

2.涸沢岳から望む北アルプスの大絶景

6時20分 朝食を終えたところで、二日目の行動を開始です。空は雲っているものの、高曇りで遠くまで良く見えます。

こちらは穂高岳山荘の脇に立つ涸沢岳(3,110m)です。下山前に軽く山頂を往復してきます。

当初は、奥穂高岳山頂にもう一度登ろうかとも思っていましたが、どうせならまだ踏んでいないピークの方がよかろうかと思い、こっちにしてみました。

奥穂高岳とは80メートルしか標高が違わないので、展望に関しては遜色なさそうですし。

山荘の軒下にザックをデポし、貴重品だけを持って山頂へ向かいます。

山荘から涸沢岳山頂までは、大体20分くらいの道のりです。奥穂方面とは違って、クサリやハシゴも無く、登りやすい道です。

そんな訳で、さしたる苦労も無く山頂に到着しました。さて、どんな光景が見えるのでしょうか。

山頂からはこの通り、北アルプスの中心部が一望できます。おお、これは素晴らしい。

名前入り。あまりにも多くの山が同時に視界に入っているので、有名所だけを記載しました。

やはり一番目を引くのは槍ヶ岳(3,180m)です。この山ほど名が体を現している山も珍しいのではないでしょうか。

お賽銭をあげて拝みたくなるくらいカッコイイ。

槍ヶ岳から北穂高岳へ連なるこの痩せた稜線は、大キレットと呼ばれています。岩場は苦手だとか言いつつも、いつか歩いてみたいと思っている場所です。

こちらはお隣の北穂高岳(3,106m)です。二つのピークをもつ双耳峰であることが良くわかります。

涸沢岳から北穂高岳に至るルートも、何気に結構怖い道なのだとか。

こちらは北アルプスの女王こと薬師岳(2,926m)。遠くからでも一目でわかる、非常に大きな山体を持つ山です。

南アルプスの女王と呼ばれる仙丈ケ岳もまた、大きな図体をした山でした。

こちらは西側の展望です。正面にデンと構えているのは笠ヶ岳(2,897m)。左奥彼方の山が白山(2,702m)です。

笠ヶ岳をアップ。大柄で立派な山です。ふむ、こいつも「いつか登りたい山リスト」に追加する必要がありそうですな。

黒部五郎岳をアップ。北アルプスの主要な縦走路上からは少し外れた位置にあり、アプローチが少々大変な山です。

ええい、貴様も「いつか登りたい山リスト」に追加だクソッ!

登るよりも速いペースで、どんどん新しい山がこのリストに追加されていくので、一向に残が減りません。死ぬまでに全部登りきれるのだろうか・・・

白山をアップ。北陸地方の名峰として、あまりにも名高い山です。ちなみに、この山はだいぶ前から既にリスト入りしています。

南側の展望。昨日通って来た、前穂高岳から奥穂高岳に至る道が一望できます。

何気に日本の標高1位から4位までの山が、この写真内にすべて収まっております。

ちなみに、1位「富士山」2位「北岳」3位「奥穂高岳」4位「間ノ岳」の順です。

5位は反対側にある「槍ヶ岳」です。

ジャン様から西穂高岳(2,909m)に至る稜線。間に見えているのは焼岳(2,455m)です。

最後に東側の展望。正面の尖がった山は常念岳(2,857m)です。こちら側は、雲が多めで遠望はイマイチでした。

大絶景を思う存分に堪能できたところで、穂高岳山荘に引き返します。

7時15分 穂高岳山荘に戻って来ました。約1時間ほどの、非常に満足度の高い寄り道でありました。

奥穂へ向かう人たちが急斜面と格闘していました。奥穂山頂まで行った場合、行きだけでだいたい1時間くらいかかります。涸沢岳ほど手軽には往復できません。

3.穂高岳山荘から涸沢カールへ、ザイテングラードを下る

さあ、見るものも見たので下山を開始しましょう。本日は初日に登った重太郎新道は通らずに、涸沢カールを経由して下山します。奥穂高岳登山における最も一般的なルートです。

通称ザイテングラートと呼ばれる岩尾根を下っていきます。

ちなみに、ザイテングラートとは、ドイツ語で「支稜線、支尾根」のことだそうです。アイゼンやザイル等、登山用語にはドイツ語由来のものが意外と多いですね。

下から見上げるとこんな感じです。確かに急登ではありますが、前日の重太郎新道と比べれば、全然たいしたことはない傾斜の道です。

岩場のトラバース。一応、ここがザイテングラートの核心部といえる場所でしょうか。

通過後に見上げるとこんな感じです。足場はしっかりとしているので、慎重に通過すれば特に危険はありません。

全般的にそれほど危険を感じる道ではありませんでした。それでも、毎年のように何人かが滑落して命を落としている場所です。

涸沢ヒュッテから奥穂山頂を往復した場合、ザイテンの下山時にちょうど疲労のピークが重なってしまうのでしょうかね。

ザイテンを抜けてからも、涸沢ヒュッテまではまだひと道あります。ガラ石の転がる斜面を、カールの底に向かって下っていきます。

振り返ってみるザイテングラート。カールの斜面に張り付いた芋虫みたいな姿です。

小屋に近づくにつれて、整備された歩きやすい道に変わってきました。

涸沢ヒュッテに直接下る道を歩いていたつもりが、涸沢小屋の方に出ました。

どうやら分岐を見落としていたようです。まあ別に、どちらの道を通っても所要時間に大差は無いので、結果オーライです。

涸沢小屋のテラスから睥睨する涸沢ヒュッテ。もう9月の上旬だと言うのに、今年はかなり雪が残っておりますな。

涸沢カールを見上げる。観光パンフレット等で定番のアングルです。

平日とあって、テント場も涸沢にしては比較的空いておりました。

9時5分 涸沢ヒュッテに到着しました。紅葉シーズンになると恐るべき混雑に見舞われる場所です。9月の上旬と言う今の時期は、来る嵐の前のちょっとした小康状態と言った所でしょうか。

ここで、涸沢名物のラーメンを頂きつつ一本立てました。

この涸沢ヒュッテには、まだ前髪がフサフサな十代だった頃に、中学校の登山行事で一度宿泊したことがあります。

その時に経験した、殺人的な詰込みと夜中にグレムリンのごとく暴れまわる阿呆な同級生たちによる蛮行のイメージがあまりにも強すぎて、トラウマ級の悪印象しか残っていません。

この不幸な記憶を上書きするためにも、一度空いている時に泊まってみたいですね。

ナナカマドの赤々とした実が生っていました。紅葉が始まるのはもう少し先のことです。

4.沢と森の中をゆったりと下る横尾への道程

軽く腹ごしらえしたところで、下山を再開します。横尾を目指して沢沿いに下って行きます

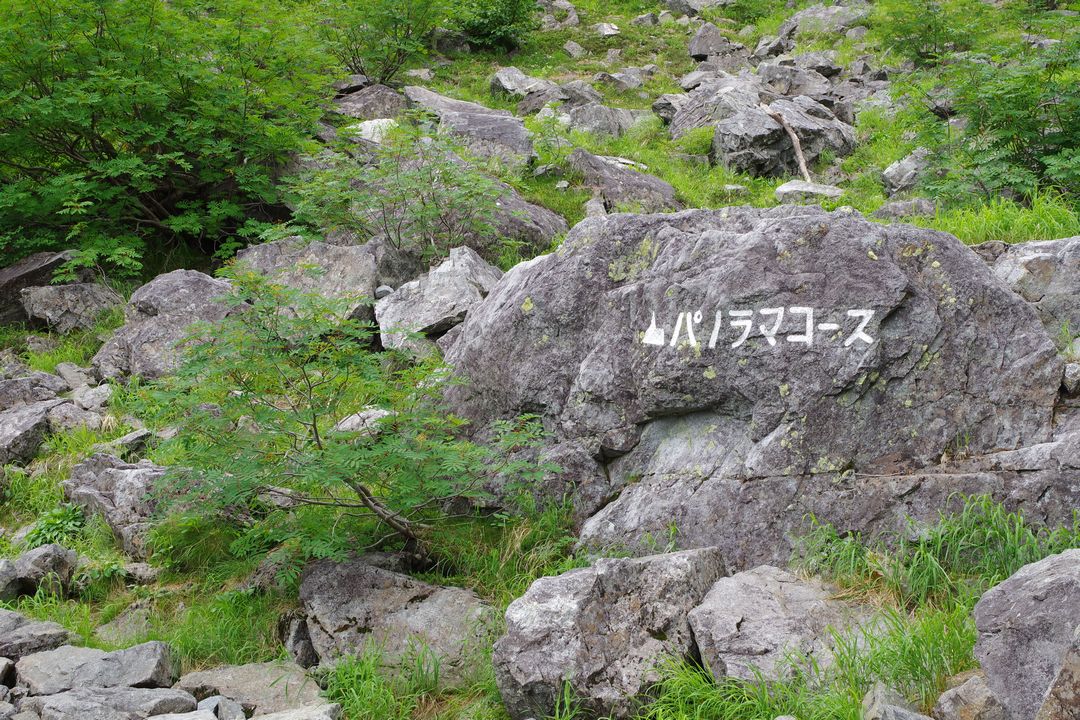

涸沢から上高地へ向かう下山路としては、横尾を経由するルートのほかに、パノラマルートと言うのもあります。こっちは登り返しがあるっぽかったので、今回はスルーしました。もう登りはお腹いっぱいな気分だったのでね。

その名前が示す通り、涸沢は見事に涸れています。雨が振ったときにだけ水が流れるようです。

しばらく下ったところで好展望タイムは終わり、樹林帯へと突入していきます。

絶景はコレで見納めです。さらば穂高、素晴らしき絶景をありがとう。

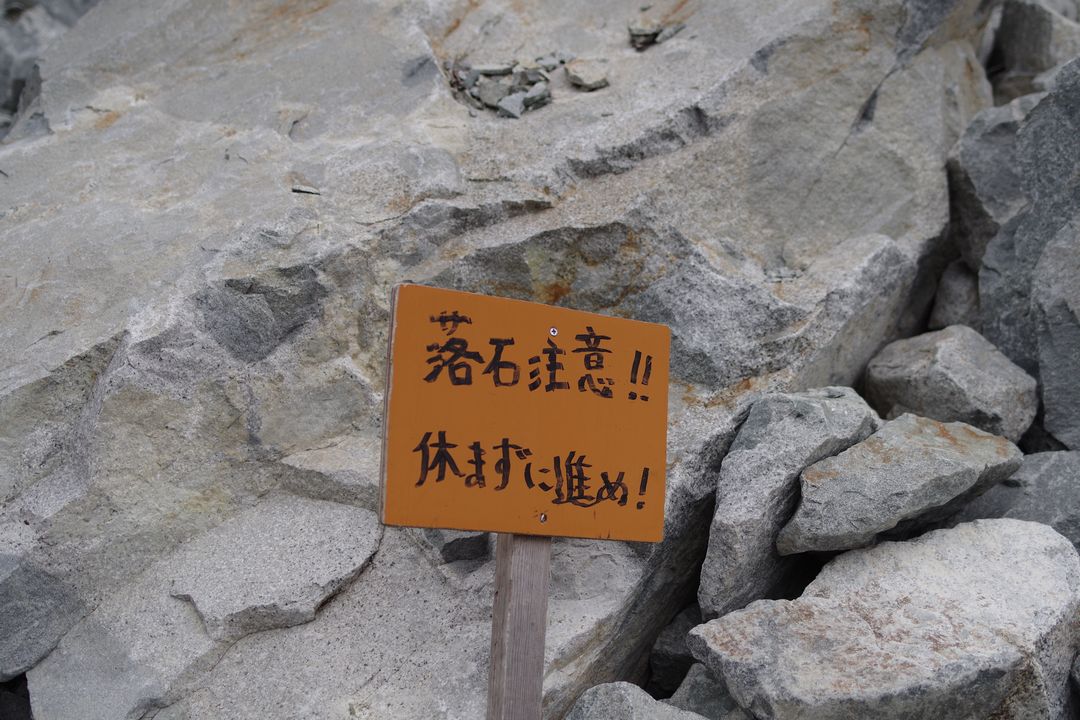

前方に大きな山崩れの跡が見えて来ました。地図上にSガレと書かれている場所です。えーと、すごいガレの略ですかね?

すごいガレは、石畳状に整備されてたとても歩きやすい道になっていました。

頭上には岩壁が立ちはだかります。ここから止め処も無く落石が発生しているのでしょう。

谷を挟んだ向かいにあるのは、横尾本谷と呼ばれる沢です。涸沢とは違って、あちらは水量豊富で、轟々と水音を轟かせていました。

標高が下がるにつれて、徐々に周囲の植生が変わってきました。標高2,500メートル未満の一帯には、まるで奥秩父のような光景が広がっていました。

※たいした事ないガレの略

10時45分 本谷橋まで下って来ました。吊橋と木橋の2つの橋が架かった渡渉地点であり、涸沢ルートにおける定番の休憩ポイントにもなっています。

一方通行なのかと思いきや関係なく、好きなほうを渡ればいいようです。そういう事であれば、当然吊橋の方を渡ります。

木橋のほうはこんな感じです。増水時には渡らないようにとの案内が出ていました。

横尾まではあと2.8kmあります。まだ横尾までの道のりの半分にも到達しておりません。

ここまでの下りで疲労が足にきている人は、この標識を見て絶望するかもしれませんが、しかし心配は無用です。本谷橋から横尾までの標高差は200メートル程度しかなく、この先は殆ど水平移動のようなものです。

快調にかっと飛ばして、あっという間に横尾大橋まで下ってきました。

11時30分 横尾山荘に到着しました。登山エリアはここまでで終了です。この先は普通の観光客も存在する一帯となります。

横尾まで来ると、あたかも文明社会に帰還したかのような安堵感を感じますが、上高地BTまではまだ11kmもあります。コースタイムで言うと3時間ほどです。

正面左寄りにニョッキと頭を出しているのは、昨日登った前穂高岳(3,090m)です。

昨日は雲海の下で何も見えませんでしたが、こっちから前穂が見えると言うことは、前穂の山頂からは横尾が見えると言うことですね。

5.延々11kmの道を歩き、上高地バスターミナルへ

多少の疲れを感じたものの、ここでは休憩せずに行動を続行します。目指すは徳沢園のソフトクリームです。

横尾付近では、梓川の河原が非常に広くなっています。これだけ広がっているのは、過去に幾度と無く鉄砲水に押し流されたからでしょう。

背後に常念岳の姿が見えました。この山は昨日からずっと見えているので、食傷気味です。

横尾から徳沢園までの道のりは、何気に結構な距離があります。傾斜は殆ど無いので、元気が残っていれば走り抜けてコースタイムを大きく巻くことも可能でしょう。元気が残っていれば。

12時30分 徳沢園に到着しました。ここに来て、頭上には青空が広がり始めました。できれば山の上にいるときにこの状態になって欲しかったのですがね。

徳沢は本当に美しい沢です。水道水以上の透明度なのではないかと思います。

徳沢園名物、高原ソフトクリームを頂きます。ここへ立ち寄った際には、必ず抑えておくべき逸品です。

ソフトクリームなんて何処で食べても味は同じ。そう思っていた時期が私にもありました。

徳沢のソフトは、明らかにそこらで売っているものとは味がまるで違います。決してプラシーボなどではありません。ぜひ一度お試しあれ。

かつては放牧場だったという徳沢園のキャンプ指定地は、とても広々としていて良い感じです。登山抜きでキャンプだけをしに来ても、きっと楽しめることでしょう。

少々ダレてきたので、ここからは美しき上高地の光景をダイジェストでお送りします。

14時 河童橋まで戻って来ました。水平移動とは言えども、11kmも延々と歩くと流石に疲労がたまって来ます。

奥穂の山頂は今日もガスを纏っていました。本当に恥ずかしがりやさんなんですね。ここから見上げると、昨日に登った岳沢カールの様子が良くわかります。

焼岳の方は、完全な姿を惜しみも無く晒していました。今日焼岳に登った人は大勝利だったことでしょう。

河童橋の背後に穂高連峰という、上高地の観光案内でド定番アングルで一枚。まさに、上高地以外の何者でもない光景です。

14時15分 上高地バスターミナルに到着しました。平日だというのに、上高地は大盛況ですごい人だかりでした。

直近の14時30分発のバスは満席で、15時15分の便にようやく乗れました。臨時便が出て2台編成です。

バスの車窓から撮った大正池。そういえば、一度もここを観光したことがありません。上高地BTからだと、何気に少し遠いんですよね。

松本駅から特急あずさに乗って帰還の途に付きます。上高地線からの乗り替え時間が、わずか5分しかありませんでした。まったく何の嫌がらせですかね。駅弁が買えなかったじゃないですか。

この乗り継ぎ時間の設定には、「松本を素通りするな。松本に滞在しろ。松本にもっとカネを落とせ。」というアルピコグループからのメッセージが込められているのでしょうか。

二日目の下山編も無事に終了しました。

重太郎新道を下りで使う気にはなれなかったので、帰りは定番の涸沢経由ルートを使いました。遠回りではあるものの、やはりこちらルートを通るほうが楽だとは思います。

重太郎新道はどちらかと言えば玄人向けの道です。「初めての奥穂」を考えている人は、素直に涸沢経由のルートを歩くことを推奨致します。

帰り際に何の気なしに立ち寄った涸沢岳でしたが、その展望は想像以上の素晴らしさでした。山座同定するのが好きな人間にとって、涸沢岳は極めて満足度の高いピークであることを保障します。山荘から簡単に往復できるので、素通りせずに足を運ぶ価値は大いにあります。

次回に訪れる機会があれば、そのときは「大キレット編」にしたいところです。

<コースタイム>

穂高岳山荘(6:20)-涸沢岳(6:40~7:00)-穂高岳山荘(7:15)-涸沢ヒュッテ(9:05~9:30)-本谷橋(10:45)-横尾(11:30)-徳沢(12:30~12:50)-明神(13:30)-上高地BT(14:15)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

こんにちは。

今年、9月に奥穂高岳に登りたいと思っています。

こちらの記事は交通も詳しく書いててくださり、地方から行く者にとってはとても有難いです。写真もとても綺麗ですし、とてもわかりやすくて参考になりました。

沢山調べて、奥穂高岳登頂したいと思っています。

ありがとうございます

ひだまりさま

コメントを頂きましてありがとうございます。

初めての奥穂をお考えでしたら、涸沢を経由して登るのが一番無難だと思います。王道の王道たるゆえんがたいへん良くわかる、圧巻のルートです。期待は絶対に裏切られないと思います。

お返事ありがとうございます。

はい、涸沢から登ろうと考えておりました。

穂高岳に登ってから、涸沢ヒュッテに戻って、ヒュッテに二泊した方が良いか、穂高岳山荘に泊まって、次の日に穂高岳山荘から上高地まで下山しようか、と今考えている所です。

ちょっと穂高岳山荘から上高地までは足の遅い私たちではハードルが高いなあ。。と考えている所です笑

でも、穂高岳山荘からのご来光も是非見てみたいので、頑張って下山しようと思います

ありがとうございます

分かりやすい解説、写真。本当に参考にさせて頂いています。

来月初涸沢に挑戦予定ですが、1日目 上高地⇒涸沢(テント泊)。2日目 涸沢⇒涸沢岳、奥穂高⇒穂高岳山荘(テント泊)。3日目 穂高岳山荘⇒重太郎新道⇒上高地。を計画していますが…

重太郎新道ルートを重たいザックを担いで下る事が出来るのか…と不安を抱いております。

多分涸沢に戻り下山する事に変更となりそうですw

みうらさま

コメントをありがとうございます。

時間配分を考えると二日目も涸沢に連泊する方が無難なようにも思えますが、ご来光を望みたかったら穂高岳山荘に泊まる必要があり悩ましいところですね。

重太郎新道は、破線扱いにこそされていませんが、あまり一般向けであるとは言い難い道ですよ。。

九州から初北アルプス。ソロ。なので無理は禁物と思っています。

その通りで「ご来光の為に穂高岳山荘へ」と考えていましたが、2日目は涸沢⇔奥穂高をピストンしようと思います。

貴重なアドバイスを有難うございます。

重太郎新道の様子がよくわかりました。1日目岳沢テント泊、2日目穂高岳山荘テント泊を検討中です。