埼玉県秩父市と横瀬町にまたがる武甲山(ぶこうさん)に登りました。

秩父盆地内の何処からでも見える、まさしく秩父のシンボルです。その圧倒的な大きさと、石灰岩の採掘により山腹を削り取られた異様な風貌で、一際目を引く存在であります。

雲ひとつ無い見事な秋晴れの下、秩父を見下ろす絶景の展望台を訪問してきました。

2017年11月12日に旅す。

今回の行き先は、名前が厳つい山ランキングの上位常連である武甲山です。・・・そんなランキングの存在は、聞いたことがありませんけれど。

何にせよカッコイイ名前であることに異論のある人は、あまり居ないのではないでしょうか。ブコウサンですよブコウサン。

個人的に、この名前に比肩し得る厳つい名前をもつ山は、甲武信ヶ岳くらいなものかと思っております。

武甲山が厳ついのは、何も名前だけではありません。

推定埋蔵量が3億トンとも4億トンとも言われる良質な石灰岩の山である武甲山は、長年に渡る採掘により、標高が変更されてしまうほどにまで、大きく山腹を削り取られています。

この採掘面が剥き出しの異様な姿もまた、この山の厳つさをより強く印象付けているように感じます。

しかし、採掘が行われている北側斜面から反対側の南側に回りこむと、この山の印象はガラリと一変します。

そこには豊かな水と深い森の広がる、昔ながらの光景が残されていました。表と裏で全く異なる顔を持つ、実に味わい深い山です。

と言うことで、武甲山を存分に味わう山行きへと繰り出してみましょう。

コース

西武池袋線の横瀬駅より、表参道コースを通って武甲山へ登頂します。下山は秩父鉄道の浦山口駅へ向かって下る、武甲山を横断するコースです。

標高1,300メートルほどと、さほど高くはない山ですが、登山開始地点の標高も低いため、結構ガッツリ歩くことになります。

1.武甲山登山 アプローチ編 秩父へと放たれる赤い矢

6時40分 西武池袋駅

余程の遠征でもない限りは、何処へ行くにも大概は鈍行を利用するドケチ系ハイカーのオオツキですが、本日は4回の乗り換えが億劫な気分だったので、素直に特急を使います。

西部特急レッドアロー号へ乗り込みます。全席指定で自由席と言うものはありません。特急券は特急発着ホームに設置されている券売機で購入できます。

横瀬駅までの特急券代は700円です。安いな。

700円で得られた快適さはプライスレス。と言うことで、発車とほぼ同時に意識が飛びました。

8時12分 横瀬駅に到着です。目覚めたら何故か反対向きに進んでいて一瞬あせりました。そう言えば飯能駅でスイッチバックするんでしたっけね。

駅のホームからは、本日の目的地である武甲山の姿が目の前に一望できます。非常にインパクトのある姿をしておりますな。

特急の到着に合わせて、駅前にはタクシーが何台か待機していました。登山口のある一の鳥居までは、大体3,000円くらいで行けるようです。

まあ、私は歩きますけれどね。

既に特急に乗るという贅沢(700円だけど)をしているドケチが、さらに歩いてでもいける距離にタクシーを使うなどという道理は無いのです。

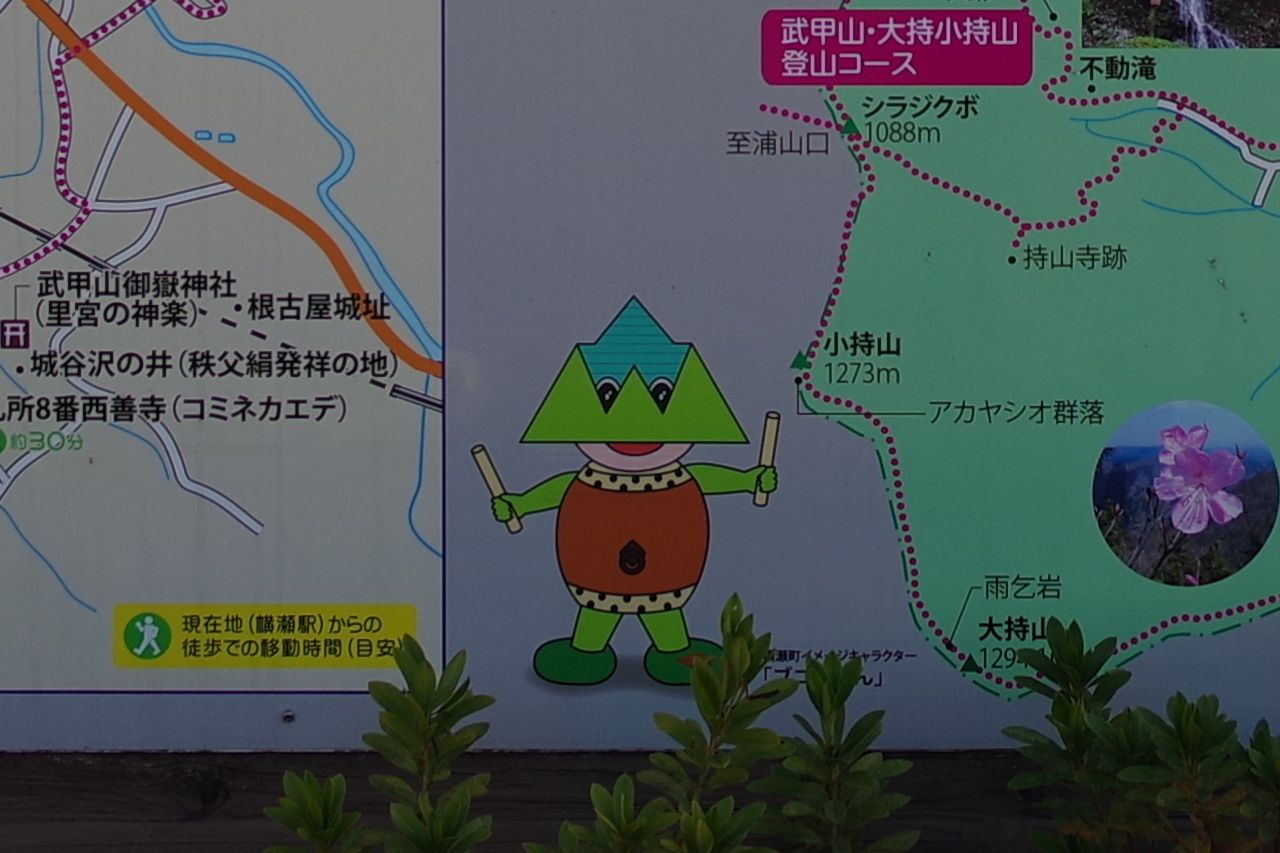

横瀬町のマスコットキャラクターであるブコーさんがお出迎えしてくれました。すごい安直なネーミングだ。。

2.武甲山セメント工場見学編 一の鳥居への長き道のり

駅前でトイレと身支度を済ませて、8時25分に行動を開始します。まずは道なりに進みます。

圧倒的な存在感でそびえ立つ武甲山。でっかい山ですねえ。

山腹を削られた「痛ましい姿」と形容する人もいます。しかしこれはこれで、非常に個性的で押し出しの良い姿をしていると思うのですが、いかがでありましょうや。

駐車場に止まっている車は、石灰の粉末で真っ白です。これが武甲山の辺(ほとり)に住まう者の定めなのか。

紅葉がいい感じに見頃を迎えていました。麓でこれだけ色付いていると言う事は、上の方ではもう落葉が始まっているかもしれませんね。

まるで要塞のような姿のセメント工場の脇を通って、奥へと進みます。

こんな物々しい工場地帯に、本当に熊なんて出没するのでしょうか。さっきからひっきりなしにダンプか往来していますよ?

沿道の紅葉が実に綺麗です。背後にある物々しい工場群とのギャップが、武甲山ならではの独特の景観を作り出しています。

徒歩移動する登山者の脇を、タクシーが颯爽と通り過ぎて行きます。別に、ちっとも羨ましくなんてないですよ?

大真面目な話をすると、タクシー代が出せないわけでありません。道中から武甲山そのもの姿を写真に収めたかったので、あえて徒歩を選択しました。

もう十分写真は撮ったから、この辺りからタクシーに乗りたい。

次から次へと新手の工場が出現して、一向に登山口に到着しません。そりゃみんな、タクシーを使いたくもなるでしょうね。

路面上のあらゆるものが、石灰コーティング化されてしまっています。ツルツルのテカテカで、雨で濡れたら滑りそうです。

この白光する路面は測光が難しいらしく、オートフォーカスがいつまでたっても定まりません。これはマニュアルフォーカスで撮影しました。

そんなどうでもいいことばっかりしているから、いつまでたっても登山口に到着しないんだってば。

道中に工場のトイレがあり、登山者にも解放されています。これはあり難い心遣いですね。

これでようやく登山道が始まるのかと思いきや、まだ舗装された道が続きます。本日の行程は、登りのおよそ3分の2が舗装道路歩きであったりします。

水場がありました。その名も延命水です。この水を飲むと寿命が延びるとまで言われている名水です。遠くからわざわざ汲みに来る人も居るのだとか。

お味の方はと言うと・・・まあ水は水ですかね。正直なところ、私には水の味の違いなど全く分かりません。せいぜい硬水と軟水の違いがなんとなく分かる程度です。

路駐した車が沢山並んでいる場所まで登ってきました。駐車場から溢れたのでしょうか。武甲山と言うのは結構人気が高い山なんですね。

3.武甲山登頂編 厳つい名前の山で、苦行の樹林歩き

10時15分 登山口の一の鳥居に到着です。歩き始めてから1時間50分もかけて、ようやく登山口に立てたというわけです。

帰宅してから見返したら、石灰石工場の風景を100枚近く撮影していました。私はいつからこんな工場フェチになったのだろう・・・

普通に歩けば、横瀬駅からはだいたい1時間30分くらいで到達できるのではないかと思います。タクシーなら15分~20分くらいだそうです。

残念なことに、舗装道路歩きはまだ終わりません。一の鳥居から先も、しばらくはずっと舗装面が続きます。

ヤギのような鳴き声がすると思ったら、ヤギがいました。右の建物はLOGMOGと言う名前のカフェです。

まったく高尾山の1号路じゃあるまいし、この舗装路はいつまで続くのでしょう。

頭上に広がる木漏れ日に照らされた美しい光景が、単調な舗装路歩きでやさぐれ気味の気分を解きほぐしてくれます。

一の鳥居から30分ほど歩いたところで、ようやく山道がスタートしました。

11時 不動の滝に到着しました。日本全国に不動の滝は一体いくつあるのだろうと思うくらい、ありふれた名前の滝ですな。

山と高原地図ではここに水場のアイコンが付いているので、この滝の水は飲めるのでしょう。大量に置かれているペットボトルは、山頂にあるトイレ用にボランティアボッカするためものです。

これがこの滝の不動様でしょうか。こんな所にまでしっかりとお賽銭箱が置かれている辺りに、商魂の逞しさ信仰の篤さが感じられます。

今歩いているルートは、武甲山の山頂にある御嶽神社の表参道にあたります。古くから信仰の対象となっていた山だけに、参道はよく踏まれた明瞭な道となっています。道迷いの心配は無い山と言って良いでしょう。

不動の滝から先は、山頂までずっと変わることなくこんな感じの光景です。まるで奥多摩の道のような、展望皆無な杉林が続きます。

11時35分 大杉広場に到着です。「杉が多すぎー」と心の中でダジャレを呟いた人間は、きっと私一人だけではないはずだ!

これが広場の名前の由来となっている大杉でしょうかね。確かに圧倒的な大きさです。

幹の太さが少しでも伝わるように、胴回り88センチのメタボリックなオッサンを、比較対象物として隣に置いておきます。

大杉広場を過ぎても、代わり映えのしない苦行のような杉林が依然として続きます。

広場から山頂までのコースタイムは1時間とありますが、こんな退屈な光景を1時間も見続けたくは無いので、少しペースを上げていきます。

山頂に近づくにつれて、一目で石灰石と分かる白い石が周囲に散乱しはじめました。

山頂にはトイレがあります。不動の滝前に並んでいたボッカ水は、ここで使用するためのものです。

山頂に立つ武甲山御嶽神社。武甲山という名前は、かつて日本武尊が自分の甲(かぶと)をここに奉納したと言う伝説に由来しています。

12時10分 武甲山に登頂しました。山頂の展望台は、フェンスに囲まれた狭い空間になっていました。

かつては標高が1,336メートルあったという武甲山ですが、石灰の採掘で山頂部までもが削れてしまった結果、現在の標高は1,304メートルとなっています。

展望台からは秩父盆地の全域が一望できます。この山が秩父のシンボルといわれている所以が大変よくわかる光景ではないでしょうか。

北西の彼方には浅間山(2,568m)の姿が見えました。

この大変特徴的なギザギザの山は、秩父の名峰、両神山(1,723m)です。

正面奥に薄っすらと見えているのは、群馬県のシンボル、赤城山(1,828m)。

4.武甲山下山編 好展望の稜線を下り浦山口駅へ

13時 十分寛いで満足した所で、下山を開始します。下山は西側の浦山口駅方向へ下ります。

正面に小持山(1,273m)と大持山(1,294m)の姿が見えました。武甲山から大持山へ至る縦走ルートもなかなか楽しそうではあるのですが、そちらへ進んでしまうと、下山が再び工場地帯を歩いて横瀬に戻ることになるので、パスしました。

コースタイム的に見ても、縦走するのであれば、素直に横瀬駅からはタクシーを利用した方がよさそうです。

山頂直下のカラマツ林は、もう紅葉が終わり落葉が始まっていました。

正面に両神山の姿を望みつつ、どんどん下ってゆきます。表参道に比べると、こちらのルートの方が展望が開けていて気持ちの良い道です

こちらは、東京と埼玉の境界線である長沢背稜の山々。あの峰の向こう側は東京都です。

秩父地方と言うのは、直線距離的に見れば東京からとても近い場所にあります。その割りにアクセスに時間がかかるのは、深い山に阻まれ、大きく迂回しないと到達できないためです。

尾根沿いの、とても歩きやすい道が続きます。始めから、こちら側から登った方がよかったんじゃないかと言う気分にさせられます。

標高が1,000メートルを下回る辺りでは、まだまだ紅葉が見頃でした。

標高が下がってきたところで、視界の開けた稜線歩きは終わり、再び苦行の樹林帯へ突入です。

秩父市の設置した熊注意の看板。ありきたりのデザインですな。横瀬町の看板のほうが、迫力があってよい味が出ていたと思います。

道は途中から尾根筋を外れ、谷底に向かって急降下が始まります。

ここからはずっと沢沿いの道になります。行きに通った表参道ルートも、途中まではずっと沢沿いでした。武甲山は実に水の豊富な山なんですね。

14時30分 林道の終端に到達しました。僅かながら、ここにも一応駐車スペースが存在します。

林道に出てからが浦山口駅までが、これまた結構長かったりします。

武甲山は、何処から登っても舗装道路歩きが長くなってしまう山ですね。まあ、これは里に近い山の宿命とでも言うべき物なのでしょうけれど。

「西沢渓谷の七ツ釜五段の滝」

とキャプションを着けたら、騙される人が現れそうなくらいソックリな滝がありました。

ようやく文明社会の香りがする場所まで下ってきました。橋立と呼ばれる集落です。

巨大な岩壁がそびえ立っていました。岩壁の袂には鍾乳洞があり、入場料200円で見物が出来ます。

15時20分 浦山口駅に到着。

無事に下山終了です。バスやタクシーを一切使用せずに駅から駅まで歩く、なかなかのロングトレイルでありました。

ちょど良いタイミングで、西武線直通池袋行きの電車がやってきたので、それに乗ってそのまま帰還です。

武甲山は山頂からの展望が大変素晴らしい山ですが、そこへ至るまでの道はなかなかの苦行です。結構な長さの舗装道路歩きに続き、山頂までは展望皆無な杉林が延々と続きます。

タクシーを利用することにより、その苦行度合いを多少は軽減することが可能ですが、それでも決して楽に登れる山ではありません。

手軽に登れる里山と言うよりは、それなりにガッツリと歩きたい人向けの山と言えるでしょう。

苦行を乗り越えた者への見返りとでも言うべき、山頂からの展望は圧巻です。秩父の町並みのみならず、遠く栃木や群馬の北関東地方の山々を一望できる格好の展望台です。

名前の通りの武骨な山で、武骨に登山をしたい人にお勧めいたします。

<コースタイム>

横瀬駅(8:25)-一の鳥居(10:15)-不動滝(11:00)-大杉の広場(11:35)-武甲山(12:10~13:00)-橋立(15:10)-浦山口駅(15:20)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント