奥秩父の甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)に登りました。

甲斐(山梨県)、武蔵(埼玉県)、信濃(長野県)の三国境界にあることから、それぞれの頭文字を取ってこの名前がついたと言われています。

奥秩父山塊のほぼ中心に位置するこの山は、比較的奥まった立地であることから、人里からはあまり窺うことが出来ません。いかにも奥秩父らしい幽玄なる原生林に覆われた、重厚でシブイ山を巡る1宿泊2日の山旅をして来ました。

2015年10月31日に旅す。

さて、今回はずっと前から登りたいと密かに恋焦がれていた甲武信ヶ岳に、満を持して登ります。私がこの山に惹かれた理由はズバリ、名前がカッコイイからです。

コブシガタケ!このいかにも厳つそうでシブい名称は、中年のダンディズムを発露してみたいお年頃のオヤジの心にジャストミートするのです。

・・・自分でも何を口走っているのかよく判らなくなってきましたが、ともかく奥秩父にあるカッコイイ名前の山に登ります。

甲武信ヶ岳は決して名前がカッコ良いだけの山ではありません。山頂からの眺望は奥秩父随一であると評されています。なんでも、日本百名山のうち43座が見えるのだとか。

展望に大いに期待しつつ、早速行ってみましょう。

コース

アクセスの良い西沢渓谷側から登り、山頂直下の甲武信小屋で1泊。下山は雁坂峠を経由して西沢渓谷に戻る周回ルートです。

世の中には、東京から公共交通機関を使ってこの山を日帰りで登ってしまう豪脚の持ち主も存在するようですが、それだとトレランに片足を突っ込むような余りにもタイトなスケジュールとなってしまうため、おとなしく1泊2日の計画を立てました。

そんなわけで、今回は珍しく時間に追われるタイムタック登山ではありません。

のんびり出来るって素晴らしい。

1.紅葉の見ごろを迎えた、登山口の西沢渓谷

塩山駅しおやま(えんざんえき)からバスに揺られることおよそ1時間。西沢渓谷入り口へとやってきました。甲武信ヶ岳への登山道は渓谷を巡る遊歩道の途中にあります。

ここ西沢渓谷は、紅葉の名所として知られています。今ちょうど見頃を迎えている時期でした。そのためか、周囲は凄い数の人で賑わっています。

徳ちゃん新道の登山口まで、しばしの遊歩道歩きです。歩道からはいくつもの美しい滝を愛でることが出来ます。

麓がこれだけ見頃を迎えているということは、標高の高いところではでは、もう散ってしまっているのでしょうね。

近丸新道の入り口にやってきました。沢沿いのこのルートは荒れ気味であるとの事前情報だったので、ここはスルーしてこの先にある徳ちゃん新道の方から登ります。

10時15分 徳ちゃん新道登山口に到着しました。ここからようやく登山開始です。登山開始時刻としてはいささか遅すぎるきらいがありますが、公共交通機関利用だと最速でもこの時間となります。

奥に見えている建物は西沢山荘です。現在は営業しておらず、廃屋化が進行していました。

2.ひたすら急坂が続く徳ちゃん新道

紅葉の森を進みます。急登であると名高い徳ちゃん新道ですが、いまのところは緩やかな道です。

西沢渓谷入り口から、甲武信ヶ岳山頂までの標高差はおよそ1,400メートルあります。このルートを辿ったことのある人の口から聞こえてくる評価の多くは「辛い」の一言です。

シャクナゲのトンネルが出現しました。当然ながらすべて枯れております。満開のシーズンに訪れれば、さぞかし美しい光景を見せてくれることでしょう。

写真では分かり難いですが、結構な急勾配です。

辛いと評判の道がその牙を剥き始めました。急登が続き見る見る高度が上がっていきます。

近丸新道との合流地点まで登って来ました。途中をかなり端折りましたが、それは写真を撮る気力もなくなるような急登続きだったからです。聞きしに勝る険路ですなこれは。

合流後も痩せ尾根の急登りが続きます。徳ちゃん新道は基本的に最後までずっと登り一辺倒です。確かにこれはツライ。

テント泊装備を背負った登山者が、息きも絶え絶えになりながら登っている脇を軽快に登って行きます。何せ今回はリッチな山小屋泊ですから。背中が軽いって素晴らしい。

基本的に私はドケチ質素倹約は美徳であると考える人間でありますので、お金のかかる山小屋泊はめったにしません。今回は、この季節のテント泊に堪えうるだけのシュラフを所持していないために、小屋泊を選択しました。

山頂の方に向かって次々と雲が沸き立っていきます。展望は望めそうにありません。

まあいいさ。なんてったって今日はリッチな山小屋泊ですから(しつこい)。明日は快晴との天気予報が出ており、翌朝になれば雲も晴れていることでしょう。

雲の中に入ると、そこには予想だにしていなかった神秘的な光景が広がっていました。霧氷です。

思わず「ウヒョウ」と叫んでしまいました。オヤジがオヤジギャグを言って何が悪いと居直るタチの悪いオヤジです。

雲の水滴が木の表面で凍結して、このような光景を作り出しています。

それはつまるところ、気温が氷点下にまで下がっていると言うことです。道理でクッソ寒いわけです。

今まさにこの瞬間、麓から吹き上げる風と雲によって霧氷が生成されていました。見ている目の前で木々の表面がどんどん白くなって行きます。

目を奪われる美しい光景ですが、いつまでもここにボサッと佇んでいると、私自身が凍結してしまいそうなので先へ進みます。

雲を抜けたら霧氷も無くなりました。寒さも多少は緩みましたがちょっぴり残念な気分です。

地面がモフモフなコケに覆われた、THE秩父といった風情の景色が広がります。

鶏冠山を経由するルートとの合流地点がありました。そもそもバリエーション・ルートしか存在しないと言う、高難易度の山です。通行止め扱いになっていますが、自己責任で行くこと自体は出来ます。

鶏冠山は山梨百名山に選ばれている一座なので、コンプリートしたければ避けて通ることの出来ない一座です。

13時40分 木賊山(とくさやま)に登頂。麓から甲武信ヶ岳の姿を隠すようにして立つ前衛峰です。ここまでくれば、小屋へはもう下りだけです。

山頂の様子

ベンチと三角点があるだけの場所です。展望は一切ありません。

3.一面が濃厚なガスに覆われた甲武信ヶ岳の山頂

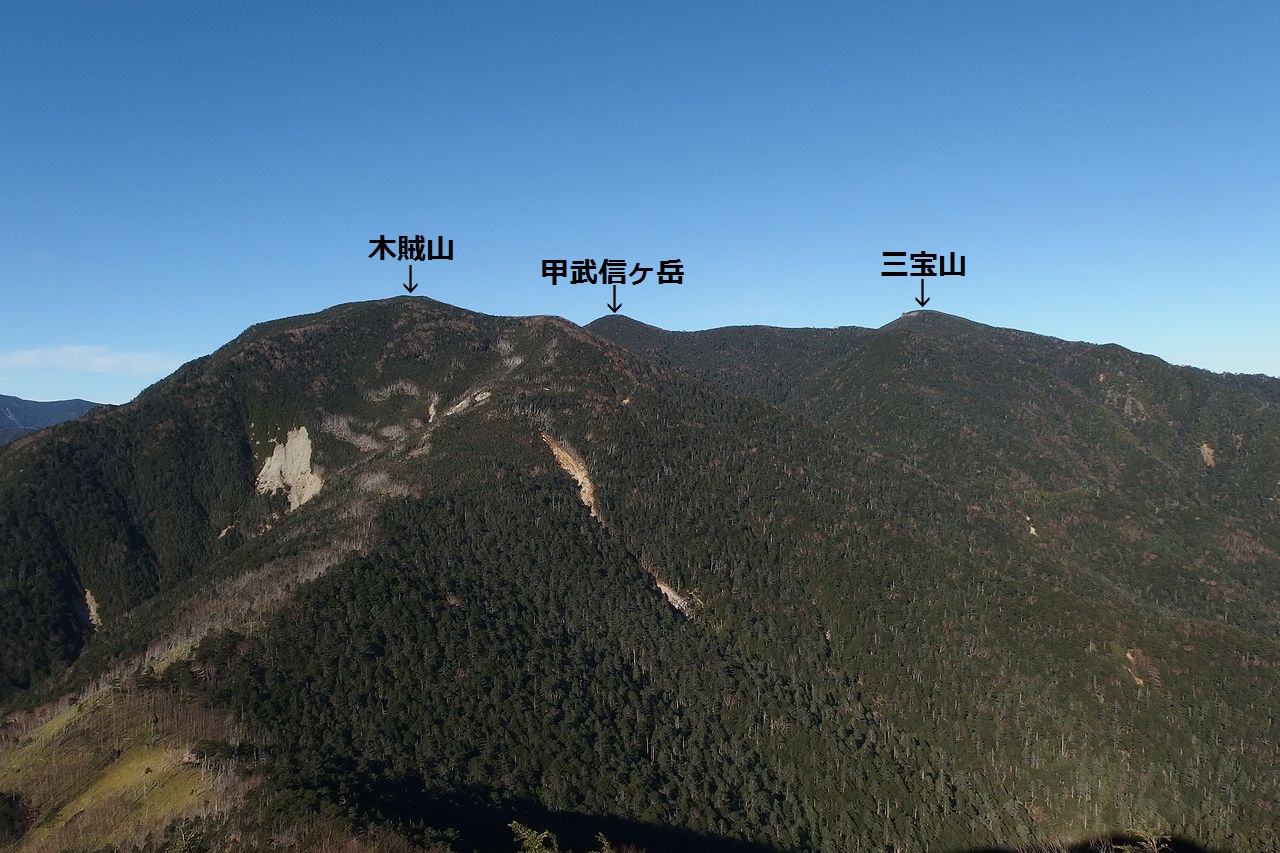

木賊山は、甲武信ヶ岳の姿を真正面に望むことの出来る絶好の撮影スポットなのですが、今日はこの通りガスガスで全然駄目でした。

これではあんまりなので、後日撮影した甲武信ヶ岳が見えている時の写真を参考画像としてのっけておきます。引っかき傷と称されるザレ場が印象的です。

13時55分 本日の宿泊地である甲武信小屋に到着です。宿泊の受付開始時間まで未だ少し間があったので、翌日の偵察を兼ねて、とりあえず甲武信ヶ岳の山頂まで往復します。

山頂へ至る道の途中で森林限界を超えました。圧倒的な森の王国である秩父山地において、森林限界より上に頭が出ている場所と言うのは、ここを含めほんの僅かにしかありません。

本来ならここからは奥秩父エリアを一望する展望が広がっているはずなのですが、ご覧の通りガスで何も見えません。

14時15分 甲武信ヶ岳に登頂しました。奥秩父随一の展望と名高い山頂も、今は見渡す限り一面のシルキーな白一色です。

まあ、明日の朝に期待しましょう。なんてったって、今日はリッチな山小屋泊ですから。(まだ言うか)

毎度お馴染みの山梨百名山であることを主張する標識もありました。日本百名山の標識と比べると少々ぞんざいな扱いを受けいるようで。

一面真っ白の山頂に居ても寒いだけなので、明日に期待しつつ早々と小屋へと引き返しました。

本日は甲武信小屋に厄介になります。古き良き山小屋と言った佇まいをしております。中身のほうもまあ、古さ相応ですかね。間違っても、北アルプスの山小屋のようなホテル並みの快適さを期待してはいけません。

週末とあって小屋は結構混雑しておりました。布団2枚に3人だったかな。その他特記事項としては、夕食のカレーが物凄く辛いので、食堂へ行くときには必ず水筒を携行しましょう。

夜になると、小屋の従業員が仮装したり(理由は不明)、DVDの鑑賞会が開かれたりします。

4.甲武信ヶ岳山頂から望む、奥秩父随一の展望

明けて11月1日 朝6時

少し筋状の雲がかかってはいるものの、予報の通り見事な晴天です。奥秩父随一の展望に、いやが上でも期待が高まります。

これは山頂に向かう途中で振り返って撮った一枚です。雲海の上に富士山が浮かんでいました。そのまま絵葉書にでも出来そうな光景ですな。

富士山をアップ。夜明け前の時間帯特有のえもいわれぬ色合いをしています。すべてのものが美しく見えるマジックアワーです。

6時20分 再び甲武信ヶ岳に登って来ました。山頂標識の前で、記念撮影の待ち行列が出来ていました。

それでは早速、昨日はお預けを食らった大展望を見てみましょう。

お隣の木賊山を望む。雲海から頭を出しているのは大菩薩嶺(だいぼさつれい)(2,057m)かな。

南方の展望。右の一際大きい山は国師ヶ岳(こくしがたけ)(2,592m)かな。付近の山の中でも際立って大きな山体を持つ山です。

国師ヶ岳から金峰山に向かって伸びる奥秩父縦走路上の山々。地味な通好みの渋い山が多く存在する一帯です。

良いですねえ。是非ともつなげて歩いてみたくなりました。

国師ヶ岳と朝日岳の隙間に南アルプスの白根三山が見えました。右から北岳(3,192m)、間ノ岳(3,189m)、農鳥岳(3,026m)。

北西側の展望。右に見えている山は御座山(おぐらさん)(2,112m)。左奥に薄っすらと見えている雪を被った山々は北アルプスの後立山連峰です。

こちらは北隣の三宝山(さんぽうざん)(2,483m)です。実は甲武信ヶ岳(2,475m)よりほんの少し標高が高く、埼玉県の最高峰と言うタイトルを保持している山ですが、展望がイマイチなせいかあまり人気はありません。

絶景に見惚れている間に、いつのまにかすっかりと陽が高く上っていました。奥秩父随一の展望を十分満足するまで堪能できた所で、下山を開始します。

5.雁坂峠へと続く爽快なる尾根歩き

さて、本日は雁坂峠まで奥秩父主脈沿いに大きく周回して下山します。まずは木賊山を巻いて破風山(はふさん)方面へ向かいます。

眼下には見事な雲海が広がっていました。雲より高い奥秩父です。

前方に見えているのがこれから超えて行く予定の破風山(2,318m)です。なかなか立派な山ですな。

本日の下山ルートは「来た道をただ引き返しても面白くないなー」と言う至極単純な理由で大した下調べもせずに決定した訳ですが、実のところ結構激しいアップダウンを繰り返す険路でありました。

立ち枯れの森を抜けてゆきます。このような立ち枯れ地帯が幾度無く出現します。酸性雨の影響なんですかね。

眼科には麓の広瀬湖が見えました。甲武信ヶ岳を源頭とする笛吹川堰き止めて作られた、を山梨県が所有する県営の多目的ダム湖です。

7時50分 破風山避難小屋の前を通過します。ダルマストーブ付きの非常に綺麗な小屋です。

小屋の前は絶景。いつかここにも泊まってみたいでものすねえ。意外と隠れファンが多い避難小屋らしいのですが、それにも納得の眺めです。

避難小屋を過ぎると破風山に向かって急登が始まります。岩場の悪路が続くので、覚悟してまいりましょう。

振り返ってみる甲武信ヶ岳。木賊山に遮られて甲武信ヶ岳の全容は見えません。

甲武信ヶ岳そのものを写した写真を撮りたかったのですけれど、木賊山を巻いてしまったのは失敗でした。

8時35分 破風山に登頂です。急登続きで結構疲れました。ここも山梨百名山でありましたか。

山頂の様子。

ベンチが一つあるだけの狭い空間です。展望は全くありません。

隣の東破風山まで岩稜帯の道が続きます。大きな岩がゴロゴロしていて非常に歩きにくいので、転ばないように要注意です。

太陽に向かって歩いているため、大半の写真が逆光にやられて惨いことになっております。

岩稜帯からの展望はすこぶる良好です。余所見していると危険なので、立ち止まって鑑賞しましょう。

気温が上昇してきたのか、雲海の高度がだいぶ上がって来ました。

8時55分 東破風山に登頂しました。破風山は二つのピークを持つ双耳峰であり、こちらがその片割れです。展望はまったくありません。

下りきってから振り返ってみる破風山です。なかなか急峻な山でした。

破風山を過ぎると、道は一転なだらかになりました。前方に見えているのが雁坂嶺です。

9時40分 雁坂嶺に到着しました。ここにも山梨百名山の標識がありました。ちょっと大盤振る舞いしすぎじゃないですか。

雁坂峠に向かって下って行きます。右に見えている立派な山は水晶山(2,158m)です。本日は、あそこまでは行きません。

10時5分 雁坂峠に到着しました。ここは日本三大峠の一つに数えられている場所です。

日本三大峠とは、北アルプス越えの針ノ木峠 (2,541m)、南アルプス越えの三伏峠 (2,580m)、秩父主脈越えの雁坂峠(2,082m)のことだそうです。

つまり残念ながら、ここは日本三大峠中最弱の存在だと言うことです。

雁坂トンネルが開通する1998年以前には、この峠越えの登山道が国道140号に指定されていました。(車道不通区間)

雁坂小屋の公衆トイレがこの登山道(国道)をまたぐように設置されていたことから、便所国道なる通称で呼ばれていたとか何とか。興味のある方は「便所国道」でググってみてください。いろいろ面白エピソードが満載です。

6.紅葉の森を抜けて、スタート地点の西沢渓谷入り口へ

絶景はコレにて見納めです。西沢渓谷に向かって下山を開始します。

峠からは、沢沿いの道を延々と下ります。急坂は無く歩きやすい道です。

壊れかけの木の橋を渡ったり。先ほども言いましたが、この道は元国道です。木橋で沢を渡る国道ねえ。

大変美しい光景ですが、余所見をしていると谷底へ転げ落ちかねない道なので、鑑賞するときは立ち止まって見ましょう。

11時55分 林道の終点に到着しました。ここからバス停までおよそ一時間の舗装道路歩きです。

麓より見上げる破風山です。登山の対象としては、あまり顧みられることの少ないマイナーな山ですが、こうして見上げると、なかなか立派な姿をしております。

紅葉鑑賞を口実に何度も立ち止まりながら歩いて居たら、13時のバスに間に合うかギリギリの時間になってしまいました。やむ終えず、この後は走りました。ゆえに写真は一切残っておらず。

何で何時も何時も、最後は時間ギリギリになるんでしょうかね?

バスの発車の10分前にバス停に到着し、待っている間に東沢山荘名物の草もちを買って食べました。

「キツイ」とか「ツライ」と言う感想が数多く聞かれる西沢渓谷からの甲武信ヶ岳行きですが、一泊するならそんな必死にならずとも登れます。お金をかけたくないのであれば、破風山避難小屋に一泊する計画を立てるのも良いかと思います。(甲武信ヶ岳山頂からは少し遠いですが。。)

「奥秩父随一の展望」の呼び名に誇張は一切無く、山頂の展望は圧巻でした。この山に訪れるのであれば、快晴が約束されている日に計画を立てると良いでしょう。

決して名前が厳ついだけではない奥秩父の名峰へ、のんびり一泊する計画で登ってみては如何でしょうか。

<コースタイム>

1日目

西沢渓谷入口(9:50)-徳ちゃん新道登山口(10:15)-新道分岐(11:50)-木賊山(13:40)-甲武信小屋(13:55)-甲武信ヶ岳(14:15)-甲武信小屋(14:30)

2日目

甲武信小屋(6:00)-甲武信ヶ岳(6:20~6:45)-甲武信小屋(7:00)-破風山避難小屋(7:50)-破風山(8:35)-東破風山(8:55)-雁坂嶺(9:40)-雁坂峠(10:05)-林道終点(11:55)-西沢渓谷入口(12:50)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント