東京都青梅市にある御岳山(みたけさん)に登りました。

武蔵御嶽神社が鎮座する、古くから多くの信仰を集めてきた霊山です。山頂部には参拝者のための宿坊街が広がり、天空の集落といった趣の独特の景観を作り出しています。

現代では山頂の間際までケーブルカーが通じており、山頂に立つだけならば実にあっけなくに辿り着くことができます。

今回は、紅葉祭り開催中の表参道の喧騒を避けるべく、人影疎らなひっそりとした裏参道を歩いてきました。

2017年11月5日に旅す。

御岳山に登るという行為は、そもそも登山の範疇に含まれるのでしょうか?

ケーブルカーを使用した場合における御岳山登山とは、宿坊街の坂と神社の石段を登る行為のことを指します。

確かに山へ登ってはいるものの、これって登山と言うよりは参拝ですよね。

オーケイわかった。つまりこういうことだろう。御岳山で登山したければ、山麓駅からケーブルカーを使わずに登れば良いんだ。

これだと確かに登山することは出来るかと思います。でも、やめておいた方がいいと思いますよ。絶望的なまでにつまらないですから。

では結局のところ、御岳山で登山をすることは出来ないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。御岳山でもちゃーんと登山をすることは出来ます。その方法とは「御嶽駅からではなく、古里駅もしくは鳩ノ巣駅からアプローチする」です。

今回私が歩いたのは、鳩ノ巣駅からスタートする御岳山の裏参道コースと呼ばれるルートです。登り始めこそ、THE奥多摩の道といった風情の薄暗い杉林が続きますが、中腹を越えた辺りからはブナやコナラの自然林が広がる気持ちの良い道を歩くことが出来ます。

11月にもなると、紅葉のピークは標高1,000メートル未満の地点まで降りてきます。御岳山は今まさに紅葉シーズン最盛期と言ったところです。御岳山で登山をするなら、ベストなシーズンと言えるでしょう。

それでは、紅葉の御岳山裏参道コースへと繰り出して行きましょう。

コース

鳩ノ巣駅から、大楢峠を通り御岳山に登頂。下山は日の出山を経由してつるつる温泉へ下ります。

詳細は後述しますが、平成29年11月現在、越沢林道の延長工事により、大楢峠までの正規ルートは通行止めとなっています。城山を経由する迂回路が案内されているので、それに従って登って下さい。

1.御岳山登山 アプローチ編 奥多摩の閑静なる集落、鳩ノ巣

7時15分 JR青梅線 鳩ノ巣駅

鳩ノ巣駅はホリデー快速が停車しない駅であるため、鈍行を乗り継いでやってきました。

天気は雲ひとつ無い快晴です。本日は絶好の登山日和になりそうですな。

身支度とトイレを済ませて、7時25分に行動開始です。まずは青梅街道を青梅方向に向かって進みます。

民宿「雲仙屋」の看板が入り口の目印です。ここを右折して坂を下って行きます。

東京都のシンボルであるイチョウの葉が、朝露に濡れていました。

雲仙橋と言う、だいぶ年季の入った橋を渡ります。

鉄筋コンクリート製の永久橋でありながら、重量制限がたったの2トンです。この橋の寿命が、もう尽きかけていることが窺えます。

橋から見下ろす鳩ノ巣渓谷の様子。渓谷沿いを散策できる遊歩道も存在する模様。先日夜半に降った雨により、だいぶ増水して濁っていますな。

こちらは反対側の下流方向。吊橋が架かっていますが、踏み板を喪失して、橋としての機能は既に失っているようです。

市街地の中を真っ直ぐ進んでいきます。真横から差し込む陽の光が実に眩しい。

登り始めは、いかにも奥多摩の道らしい杉林が続きます。鬱蒼として薄暗く、体感温度がガクッと下がります。と言うか寒い。

東屋からは鳩ノ巣の市街地を一望できます。多摩川沿いの僅かな平地に沿うようにして広がる、典型的な山間の集落といった佇まいです。

左奥に見えているのは奥多摩駅の裏山、本仁田山(1,224m)です。

この東屋は個人からの寄贈物らしい。素晴らしい展望をありがとうございます、藤原さん。

林道の上からでは良く見えませんが、左側の谷底には越沢バットレスと呼ばれる岩壁があり、ロッククライミングのゲレンデとして有名です。

しばらく進んだところで、迂回路への案内板が現れました。越沢林道は現在延長工事中で、この先は通行止めになっています。

2.鳩ノ巣城山と主を失った大楢峠

この迂回路、もともとは東電の送電線巡視路らしく、踏み跡はしっかりしています。

鉄塔の下に出たところで、視界が開けました。目の前に見えているのが城山です。見るからに展望皆無な山ですが、迂回路のルートの都合上、あれを避けて通ることは出来ません。覚悟を決めて乗り越えましょう。

左奥に見えているのが本日の目的である御岳山です。あそこまで、右側から尾根伝いにぐるっと回りこんで行きます。

定番の鉄塔見上げアングル。何故か毎回撮りたくなると言う、不思議な魅力のある構図です

城山へ向かって直登します。何気に結構な急登です。実のところ、本日の全行程の中で一番キツイのは、この城山の登りだったりします。

登り始めて1時間近くが経過したところで、ようやく山頂が見えました。

9時15分 城山に登頂

手作りの標識が無造作に木に括り付けられていました。こう言うマイナピーク感満載の場所はキライではありません。

山頂の様子

予想していた通り展望は皆無です。

城山と言うくらいだから、もとは城があった場所なのでしょうけれど、周囲に石垣等の遺構は一切見当たりません。

圧倒的な杉の巨木が頭上高くに立ち並びます。これだけ立派に育っているのだから、サッサと伐採して出荷すればよいものを。

花粉症患者である私は、杉林に対してはあからさまに敵意むき出しです。

展望の無い場所に長居してもしょうがないので、足早に次へ向かいます。まずは下りです。せっかく稼いだ位置エネルギーが無駄に費やされますが、道がそうついている以上は仕方ありません。

しばらく進むと、ようやく植林帯を抜けて自然林のエリアに入りました。こういう光景を待ってたんですよ。低山歩きの魅力と言うのは、自然林の美しさにあると思います。

コナラの巨木とお社がありました。地図上に記載はありませんが、ここは小楢峠と呼ばれる場所のようです。

この峠で白丸駅から登てくるルートと合流します。

おそらくは訪問者の9割以上の人がケーブルカーを使ってアクセスするであろう御岳山ですが、実はかなり多様なアクセス経路を持つ山であったります。

10時 大楢峠に到着しました。迂回路はここまです。ようやく正規の裏参道ルートに合流しました。

大楢峠の名前の由来ともなっていたコナラの巨木ですが、老齢化により2015年に折れてしまいました。樹齢はおよそ400年だったそうです。

比較対象物(私)と比べてもられえれば、その巨大さが伝わるかと思います。

3.御岳山登山 登頂編 紅葉にもえる裏参道を歩き、霊山の頂へ

軽く腹ごしらえして、行動を再開します。裏参道ルートは、傾斜が緩めで非常に歩きやすい道です。

黄色く色付いた葉が、逆光に照らされ、まるでステンドグラスのように輝いていました。

途中に3箇所ほど渡渉箇所があります。何れも水深は浅く、一跨ぎできる程度の径です。

金色に染まった道を進んでいきます。

このルートを歩くのであれば、ベストシーズンは紅葉の時期か、もしくは新緑の頃でしょう。冬枯れの中を歩いても、おそらくは退屈するのではないかと思います。

前方に突如、人工物が姿を現しました。人工物というか、あれはどう見ても普通の家ですね。

宿坊街を通り抜けて、御岳山の山頂を目指します。ケーブルカーで登って来た人々と合流したため、いきなり周囲は人だらけになりました。裏参道の静寂が嘘のようです。

私は泊まったことはありませんが、宿坊と言うのは結構リーズナブルなお値段のようですね。ムササビの見学ツアーなども人気のようです。

山の上にあるのだから当然といえば当然ですが、何処へ向かうにもしても急坂です。ここで暮らして人たちは、みんな相当足腰が鍛えられているのでしょうね。

こちらは神代のケヤキです。平安時代からここにあると言う、樹齢約1,000年のケヤキです。

坂の途中にさりげなくあるので、見落とさないように注意しましょう。

神代のケヤキの袂からは、この後に立ち寄ることになる日の出山の姿が見えました。

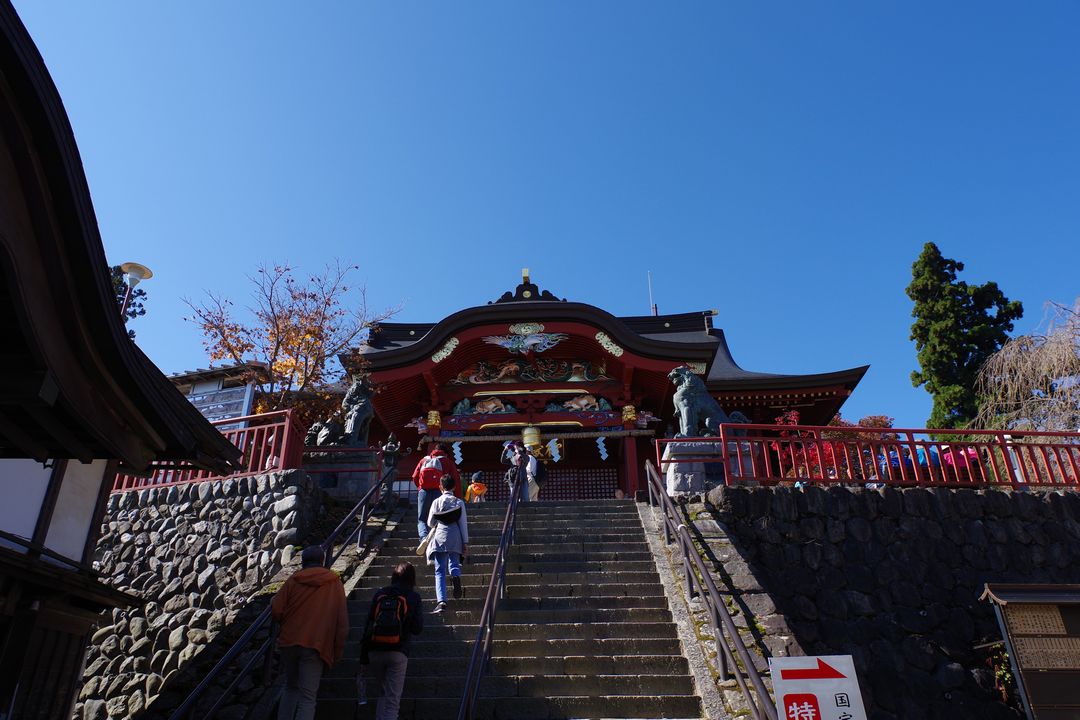

御岳山の山頂に立つ、武蔵御嶽神社の入り口に到着しました。ここら山頂まではずっと石段です。やはりこれでは、登山と言うよりは参拝ですよね。

普段はこの石段が面倒ですパスてしまうことが多いのですが、本日は真面目にピークハントしていきます。地味に長いので覚悟して登りましょう。

11時55分 御岳山に登頂しました。山頂部は武蔵御嶽神社の本宮に占拠されています。

こちらは山頂脇に立つ宝物殿です。国宝に指定されている赤糸威大鎧などを見ることが出来ます。

私は泥のついた登山靴を履いていたので、中に入っての見学は遠慮しました。

宝物殿前には、何故かカメラ目線の畠山重忠像があります。鎌倉幕府の有力御家人で、武士の鑑と称された人です。

さて、時刻はちょうど12時となりました。ここから先は実に多数の選択肢が用意されています。大岳山まで足を伸ばして富士山を詣でてもよし。ロックガーデンを散策するもよし。もう疲れたとケーブルカーで帰るもよしです。

私は日の出つるつる温泉でつるつるになりたい気分だったので、日の出山を経由して日の出つるつる温泉へと下山します。

なんか早口言葉みたいだ。

御岳山は展望に関してはいまひとつの山ですが、坂の途中に僅かながら遠くまで見えるスポットがあります。こちらは北側の展望。天目背稜と呼ばれる、東京と埼玉の都県境界尾根の様子が遠望できます。

届けるべき荷物があれば、例えどんな所へでもやってくるヤマト運輸の姿に、真のプロフェッショナル精神を見ました。

軽トラベースの特別仕様車ですね。

宿坊街には茅葺屋根の民家が何件かあります。現在では、材料の茅を手に入れるのにも一苦労しそうですね。

4.都心部を一望する好展望地、日の出山へ

御岳山から日の出山までの道のりは、大半が殆ど傾斜のない水平移動のようなものです。快調に飛ばしていきます。

山頂直下になると少しだけ斜度が増してきますが、それでも全般的に緩やかで歩きやすい道です。

日の出山の山頂直下にある東雲山荘。日の出町の町営小屋です。管理人が常駐している訳でな無いので、利用の際には事前予約が必須です。

12時50分 日の出山に登頂しました。御岳山からなら、1時間とかからずに登頂可能です。

山頂の様子

多くの家族連れで非常に賑わっております。ソロハイカー的には圧倒的なまでのアウェーです。

山頂からは都心方面が一望できます。空気の澄んだ日であれば、東京スカイツリーや海ほたるまで見えるそうです。

この陽は気温が高かったせいか、霞掛かってあまり遠望は利きませんでした。

背後の御岳山方向を振り返る。中央右に見えている大きな山は、奥多摩三山の一座である御前山(1,405m)です。

こちはは同じく奥多摩三山の一座、大岳山(1,266m)。富士山の展望が素晴らしい山として知られています。御岳山から少し足を伸ばすだけで到達できるので、とてもオススメです。

日の出山山頂の紅葉もまた、今まさに見ごろを迎えているところでした。

5.御岳山登山 下山編 生涯青春の湯でつるつるになる

13時30分 十分に休憩したところで、温泉に向かって下山を開始します。

山頂直下は丹沢顔負けの階段地獄が待ち受けていました。まったく歩幅とあわない小刻みな階段で、非常に歩き難いです。濡れていたら最悪でしょうね。

登山道の周囲は伐採されていて、非常に見通しの良い尾根道となっています。

こちらは日の出山のお隣さんである麻生山(794m)です。傍目からはりっぱな姿をして見えますが、展望皆無なためまったく人気がなく、人影疎らな非常にマニアックな山です。

馬頭観音が祭られていました。この観音が祭られている場所は、古くから人やモノの往来が多かった証です。

標高が下がるって来たところで、展望の無い樹林帯に突入です。この先は消化試合のよなものなので、脇目も触れずに足早に下っていきます。

林道まで下ってきました。温泉までは、ここからまだコースタイムで40分ほどの舗装道路を歩く必要があります。

忍者を募集中だそうです。訪日外国人の増加により、日本全国の観光地では今、深刻な忍者不足に悩まされているのだとか。

橋の欄干の上に謎の金属性オブジェが飾られていました。これも忍者の仕業なのか。

沢沿いの林道を黙々と下って行きます。キャンプ場と思しきログハウスが何件か立ち並んでいました。

バスの通る道と合流しました。つるつる温泉へ向かうには、ここを左折です。

14時30分 日の出つるつる温泉に到着です。

PH値9.9と言う、強アルカリ性の温泉です。その名の由来通りに、肌がツルツルになります。伊達に生涯青春を名乗っていません。

天気の良さもあってか、温泉は洗い場に待ち行列が発生するほどの大盛況でした。帰りのバスもこの通り、長蛇の列です。

臨時便が増発されて、全員無事に乗れました。

ちょうど良いタイミングで、ホリデー快速がホームで待っていたので、それに乗って無事帰還です。

御岳山の裏参道巡りはこんな感じで終了です。ご覧頂いたとおり、裏参道から登れば御岳山でも登山らしい登山が可能です。山頂までの道中で一度も人とすれ違わなかったほどマイナーなコースですが、踏み跡は明瞭で、特に難しい要素は存在しません。

とりあえず高尾山には登った、と言う登山初心者向けのステップアップとして紹介されることの多い御岳山ですが、ケーブルカーを使ってしまうと、あまりステップアップにはなりません。歩行距離で言うならば、むしろ高尾山以下になってしまいます。

そんな人は、この静かなる裏参道を歩いてみてはいかがでしょうか。低山歩きの魅力を凝縮したような、静かなる森林歩きを楽しむことが出来ますよ。

<コースタイム>

鳩ノ巣駅(7:25)-城山(9:15)-大楢峠(10:00~10:15)-御岳山(11:55)-日の出山(12:50~13:30)-滝本(14:15)-日の出つるつる温泉(14:30)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント