栃木県那須町にある那須岳(なすだけ)に登りました。

那須岳と言うはこの付近の成層火山郡に付けられた総称で、一般的には茶臼岳(ちゃうすだけ)、朝日岳(あさひだけ)および三本槍岳(さんぼんやりだけ)の三山のことを指します。三山の中でも特に茶臼岳は、ロープウェイを利用することで比較的簡単に山頂に立つことが出来ることから、非常に人気の高い山です。

紅葉シーズンたけなわの混雑の中、日帰りの那須岳三山縦走をして来ました。

2016年10月16日に旅す。

秋と言えば、真っ先に思い浮かぶ言葉はとはなんでしょうか。

食欲の秋、読書の秋、はたまたスポーツの秋などなど。秋にまつわる言葉はたくさん存在します。夏の蒸し暑さから開放される秋と言うシーズンは、あらゆるアクティビティに適した万能の季節と言えるでしょう。

そんな多岐に及ぶ秋の愉しみの中でも、特に日本人の心に強く訴求するもの。それは紅葉です。

日本人の紅葉好きさ加減と言ったらもう、少々常軌を逸している感があります。

全国津々浦々に存在する紅葉の名所と呼ばれる場所には、シーズンの到来とともに人が多くの人々が殺到し、麓には何時果てるとも知れない道路渋滞が引きおこされます。

かく言う私自身も、そんな日本人の例に漏れず紅葉が大好な人間であります。そんな訳で、今回は紅葉の名所として名高い北関東の名峰、那須岳へと繰り出します。

紅葉シーズンの最盛期に、紅葉の名所として知られる人気の百名山に出かけようと言う訳です。はたして、どれほどの登山道渋滞に巻き込まれるのでしょうか。身震いしながらの出発です。

紅葉シーズンの最盛期に、紅葉の名所として知られる人気の百名山に出かけようと言う訳です。はたして、どれほどの登山道渋滞に巻き込まれるのでしょうか。身震いしながらの出発です。

コース

那須ロープウェイ山麓駅からスタートし、茶臼岳、朝日岳および三本槍岳の三山を巡ります。紅葉シーズン最盛期であるため、待ち時間が発生するのが目に見えているので、ロープウェイはあえて使わずに登ります。

1.那須岳登山 アプローチ編 魔法の乗り物新幹線で、関東地方の北の果てを目指す

6時10分 JR上野駅

今日の旅は地中深くにあるホームから始まります。ここからやまびこ41号盛岡行きに乗り込み、那須塩原駅へ向かいます。

何故、東京や大宮でなく上野なのかと言うと・・・理由は分りません。ヤフー路線検索の言う通りにしたらこうなりました。

自由席にも十分な空きがあり、ゆったりと目的地に向かいます。新幹線はやはり快適ですね。

7時34分 那須塩原駅に到着しました。何気にこの駅で下車するのは自身初めてです。

この駅は開業当初、那須と塩原の中間にある駅ということで「那須・塩原」と言う名称でした。(那須と塩原の間に点がある)しかしその後、平成の大合併により本当に那須塩原市が誕生したため、間の点は取り払われました。

何の特徴もない、極めて量産型的なデザインをした駅舎ですな。短期間で一気に工事したからでしょうか。東北新幹線には、個性と言うものが全く感じられない画一的な駅舎が多いように感じます。

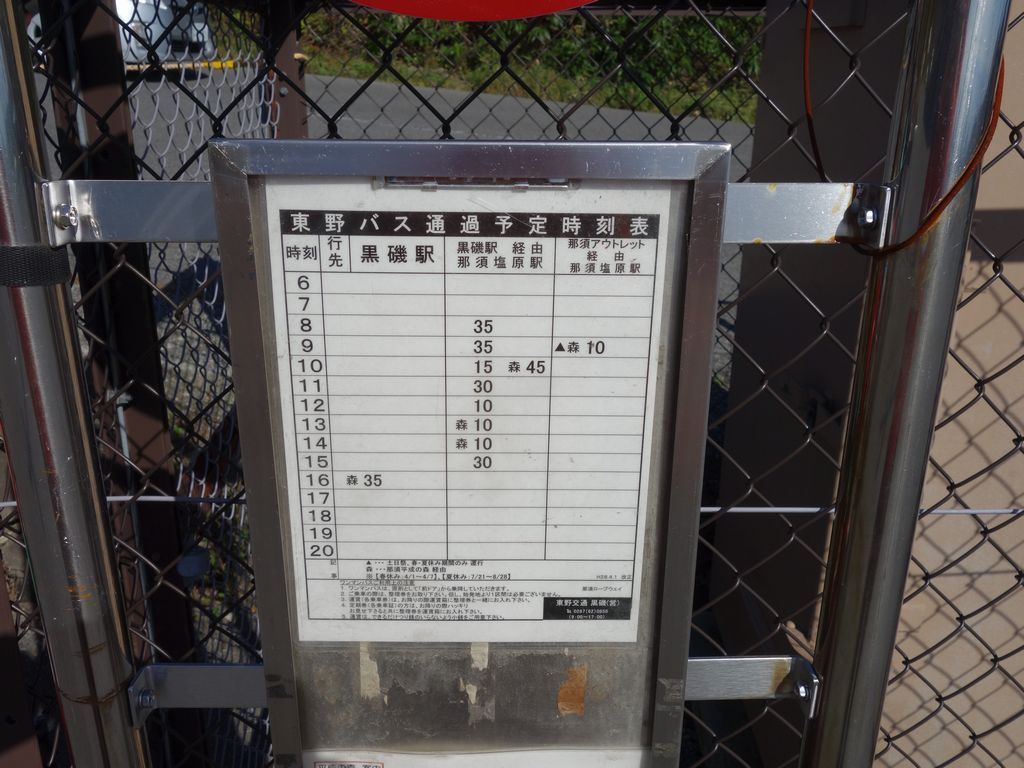

那須塩原駅からは、東野(とうや)交通の那須ロープウェイ行き直通バスが運行されています。この通り、到着した時点ですでに行列が出来ていました。やはり日本人の紅葉好きは半端ないですな。

お隣の黒磯駅発の那須ロープウェイ行きバスも存在します。新幹線代をケチりたい人、またはどうしてもバスに座りたい人はそちらからどうぞ。

さて、時は紅葉シーズン真っ盛りです。案の定、那須ロープウェイ駅へと続く県道は大渋滞を起こしていました。

一向に動きだしそうにもない状況に痺れを切らした乗客から「もうここでいいから降ろして!」との声が上がりました。私もそれに便乗して途中下車しました。

大丸温泉から那須ロープウェイ駅まで、県道と並行するように遊歩道が整備されています。途中下車しても、排ガスの蔓延する車道歩きをする必要はありません。

9時ちょうどに那須ロープウェイ山麓駅に到着しました。バスの到着予定時刻よりも早い時間です。渋滞を見越した予定時間なのでしょうかね。

帰りのバス時刻をチェック。那須塩原駅まで直通する最終便は15時半です。とりあえずはこれを目標とします。

ロープウェイ駅からは早速、紅葉に燃える朝日岳の姿を拝むことができました。紅葉だけが目当てなら、別に頂上まで登らなくても十分に満足できるのではないかと思います。

こちらが本日最初の目標である茶臼岳です。当初の計画通り、ロープウェイを使わずに、峠の茶屋経由で頂上を目指します。

2.茶臼岳と朝日岳の鞍部に位置する峠の茶屋跡を目指す

右隣に視線を向けると、見事なまでの紅葉が視界に飛び込んで来ました。地図によると、これは鬼面山と呼ばれるピークです。

最後の駐車場を超えると、やがて鳥居が現れます。ここからようやく山道がスタートです。

山ノ神が祭られていました。日本の山というのは、どこにでも大概は神様が住んでします。

那須岳の素晴らしいところは、登り始めた直後から森林限界を抜けてしまうところです。苦行のような樹林帯歩きをすっ飛ばして、いきなり好展望が得られます。

稜線上に見えているのが、峠の茶屋跡です。まずはあそこを目指して登って行きます。

いかにも火山と言った出立ちをした岩が連なります。茶臼岳は今なお盛んに噴気を上げる現役の活火山です。火山性ガスの影響か、木が全く生えていません。

道中から眺めるお隣の朝日岳です。現在も活動中の茶臼岳とは異なり、こちらは既に活動を終えた火山であり、ガレた斜面はかつての火口壁の跡です。

9時55分 峠の茶屋跡に到着しました。この建物は現在、茶屋ではなく避難小屋として活用されています。写真を撮り忘れましたが、現峠の茶屋は山の神手前の駐車場脇に存在します。

峠の茶屋には那須岳の山バッジが売られています。バッジコレクターの方は必ず立ち寄りましょう。

ここまで登ってきた道を振り返る。なだらかでとても歩きやすい道でした。行列を作ってロープウェイを待つくらいなら、歩いてきてしまった方が断然良いかと思います。この通り、展望も最高なことですし。

3.盛んに噴煙を上げる活火山、茶臼岳

まずは縦走一座目である茶臼岳へと向かいます。この通り、山頂は峠の茶屋の目と鼻の先にあります。

峠から少し登ったところで、牛ヶ首方面との分岐があります。ここは左(山頂方面)へ進みます。

山腹の至る所から噴気が立ち昇り、周囲には濃厚な硫黄の匂いが充満していました。

きっとこの地面の下はアッツアツなんでしょうね。那須岳の麓には、火山の恩恵とでも言うべき温泉が豊富に湧いています。当然、下山後に立ち寄って行きますよ。

山頂に近づくにつれて、道は徐々に険しくなってきました。まるで3,000メートル峰の稜線を思わせるような、岩々しき光景が目の前に広がります。

岩場を登りきった所で、ロープウェイ山頂駅からの道と合流します。ここからは、一気に周囲の人の数が増えました。

これが噴火口のお鉢です。直径100メートルほどあります。火口を周回するように登山道が付けられており、お鉢巡りをすることが可能です。

鳥居がありました。どうやらあの場所が茶臼岳の最高地点であるようです。

10時25分 茶臼岳に登頂しました。特に何の説明もなしに那須岳という名称を使う場合、それはここの事を指しているのが一般的であるようです。

なお特記事項として、山頂標識の正面にカメラを設置するのにおあつらえ向きの岩があるので、三脚なしでもセルフタイマー撮影が可能です。

・・・お一人様で登山する人にとっては、何気に重要なことなんですよ?ミニ三脚を忘れてきている場合においてはことにね。

山頂の様子

ロープウェイで登れる人気の百名山とあって、非常に多くの人で賑わっていました。

ロープウェイのお陰もあってか、茶臼岳は登山の対象と言うよりは、観光地としての色合いが非常に強い場所です。

樹木が一切無いとあって、山頂からの展望は非常に良好です。これは北西の展望。流石山から大倉山に至る裏那須と呼ばれる一帯です。

南西方向の展望です。女峰山や太郎山など、日光方面の山々が見渡せます。

眼下には、これまた紅葉の名所として知られたひょうたん池の姿が見えました。非常に行ってみたいスポットではあるのですが、那須三山縦走と同時にこなすのは時間的に難しいところです。

北側の展望です。これから歩く朝日岳から三本槍岳へ伸びる稜線が一望できました。

北東の展望です。朝日岳から鬼面山へ至る稜線が見事に紅葉しています。

朝日岳をアップ。こうして見るとかなりの鋭鋒です。那須岳の三山の中では、間違いなく一番カッコイイ見た目をしていると思います。

最後に東側の展望。避暑地として名高い、那須高原と呼ばれる高原台地が眼下に広がります。

4.那須岳きっての鋭鋒、朝日岳

縦走2座目の朝日岳へ向かうべく、元来た道を峠の茶屋跡まで引き返します。

11時 峠の茶屋跡に戻って来ました。この先からは、ここまでの道のりとはと違って、少々険しい道となります。

朝日岳へ向かうルート上には、大渋滞が発生していました。ここは浮き石が沢山あって、特に下りでは注意が必要な場所です。

渋滞待ちで写真撮影が実に捗ります。これは横から見た茶臼岳です。山頂部が冷えた溶岩ドームそのものであることが大変よくわかる姿をしています。

岩の尾根歩きがしばらく続きます。足場はしっかりしているので、特段難しくはありません。ただし、高度感は結構あります。

尾根筋を外れて側面を巻きます。途中ですれ違いは出来ないので、お互いに譲り合って進みましょう。

この事実上の一方通行状態な道が長く続きます。混雑する時間に行き当たってしまうと、通り抜けるのに結構な時間を要します。

巻き道を抜けて再び稜線に乗ったところで分岐点です。正面が三本槍岳方面で、朝日岳山頂はここを右です。

朝日岳山頂は分岐のすぐ目の前にあります。裏側から見ると、全く印象の異なる姿をしておりますな。

山頂付近はハイマツ帯になっていました。高山帯にしか存在しない植物です。ここは標高2,000メートルにも満たない場所なのですが、それだけ冬の気象が厳しい場所なのでしょう。

11時40分 朝日岳に登頂しました。渋滞が無ければ、峠の茶屋跡からだいたい30分くらいの距離です。

山頂の様子

非常に狭い場所に多数の登山者がひしめいていました。休憩するなら先ほどの分岐地点まで戻ったほうが良いでしょう。

朝日岳山頂より望む茶臼岳。まさに溶岩ドームそのものといった姿をしています。いかにも火山らしい見た目が素敵です。

麓のほうは見事に紅葉しています。ちょうど最盛期のど真ん中に訪問することが出来ました。

まださほど疲れていないので、休憩は取らずにこのまま3座目の三本槍岳を目指します。

5.比較的地味な縦走最後の山、三本槍岳

これは分岐地点からの展望です。左が本日の最終目的地である三本槍岳で、右にあるのは1,900メートル峰という素っ気無い名前のピークです。

始め三本槍岳と言う名称を聞いた時は、山頂部が三叉に分かれている鋭く尖った山の姿を想像しておりました。現物はこの通り、イメージとは真逆のなだらかな稜線を描く山です。

この三本槍という名前は、江戸時代にこの山が芦野、黒羽、会津の三藩の境界となっており、各藩が国境の位置を示すための槍を立てていたことに由来します。

分岐から10分ほどで、名前同様に実に素っ気ない1,900メートル峰に登頂です。

三本槍岳へ道は、稜線沿いに右側から大きく回りこむように延びています。アップダウンはさほどなく、気持ちよく歩ける稜線です。

茶臼岳や朝日岳のいかにも火山らしい荒々しさに比べて、長閑で放牧的な稜線ですね。

振り返って望む茶臼岳と朝日岳。茶臼から見たときにはあんなにも格好良かった朝日岳は、反対側から見るとまるでオデキみたいです。朝日岳は角度限定の残念なイケメンでありましたか。

鞍部に向けて一旦下ります。朝日岳の喧騒から一転して、この辺りには殆ど人が居ません。大半の登山者は、朝日岳までの2座縦走で満足してしまのでしょうか。

鞍部一帯は湿地帯となっており、木道が整備されていました。雪解け直後の花のシーズンに訪れれば、紅葉とはまた違った一面を楽しめそうですね。

三本槍岳に向かって登り返します。遠くからの見た目通り、非常になだらかな斜面です。

山頂付近は結構むごい藪道と化していました。ハイマツをと灌木をかき分けながら前進します。

12時45分 三本槍岳に登頂しました。これにて那須三山縦走を無事達成することが出来ました。

・・・実際のところ、達成というほど大した距離を歩いてはいませんが、それでもまあ、縦走と言えば縦走です。

山頂の様子。

とても広々としています。背の高い樹木は存在せず、展望はすこぶる良好です。

目の前に非常に尖ったシルエットをした山がありました。旭岳という名の、登山道の存在しない山です。あちらのほうが三本槍岳より遥かに槍っぽい見た目をしています。

北方向の遥か遠くに、猪苗代湖がうっすら見えました。三本槍岳の山頂は栃木県と福島県の境界となっています。この場所が関東地方の北の果てだと言うことです。

山頂から見た日光方面の山並みです。まあ、茶臼岳から見るのと大差はありませんかね。

茶臼岳と朝日岳です。こうして見ると結構遠くまで来た感じがしますが、実際の所、大した距離ではありません。

6.那須岳登山 下山編 古くから続く湯治場で、一日の汗を洗い流す

13時 下山を開始します。この時間になって、まさかの渋滞が発生していました。

木道エリアはすれ違いが難しいので、足早に駆け抜けましょう。そして、稜線越しに見える朝日岳が、どうしてもオデキにしか見えない。

1,900メートル峰への登り返し。ここを越えれば、後はもう下るだけです。気合を入れて一気に駆け上がります。

朝日岳分岐から先のガレ場は、下りだと少し怖い感じがします。乾燥し切った砂地は非常に良く滑るので、ここは小股で慎重に下りましょう。

まるで恐竜の背ビレの如き道です。高度感はそれなりにありますが、見た目の怖さとは裏腹に、補助のクサリもあるので特に難しい要素はありません。

14時5分 峠の茶屋跡を通過します。この先は傾斜も緩むので、ペースを上げて一気に下ります。

サクサクと順調に飛ばして、14時40分に那須ロープウェイ山麓駅に下山しました。快調に飛ばしすぎて、下山時の写真を一枚も撮っておりませなんだ。

すでに長蛇の列が出来ていたので、帰りのバスで座るのは早々に諦めました。バスの発車時間まで、ロープウェイ駅内の売店で買い食いして、適当に時間を潰します。

帰りは、すし詰め状態のバスから途中下車して、那須湯元温泉に寄り道します。

ここでひとつ、お役立ち情報を。

那須湯元温泉行きのバスは、那須ロープウェイ山麓駅行きよりずっと多く本数が設定されています。なので、例え温泉に寄る気が無くとも、ここで一旦下車して乗り換えれば、かなりの高確率で座席にありつけます。

何故わざわざこんなことを書いたのかと言うと、温泉で下車した人が驚くほど少なかったからです。温泉に寄ったほうが、空いているバスにも乗れて一石二鳥ですよー。

いかにも温泉街らしい川沿いの風景です。湯の花で真っ白のこの川からは、強烈な硫黄臭が漂っていました。

日帰り入浴専門の「鹿の湯」に立ち寄ります。洗い場のカランすらないような、昔ながらの湯治場です。

ここで一日の汗を洗い流しつつ、全身が硫黄臭くなって大満足です。・・・風呂に入る前よりも臭くなってどうすんだ。

その後、16時50分湯元温泉発のガラガラなバスに乗って、ゆったりと帰還しました。

那須塩原駅に着くと、ちょうど東京行きの新幹線が発車した直後でした。次の新幹線は1時間後だと言うので、ついカッとなって鈍行で帰りました。後悔はしていない。

自宅最寄駅まで3時間半かかったと言う事実を追記しておきます。

那須岳はすべてにおいてスキの無い山です。

深田久弥の日本百名山の一座にして展望雄大。首都圏からのアクセスが良く、ロープウェイまで完備。おまけに下山後の温泉まで用意されています。まさに非の打ち所無し!

あえて欠点を探すとすれば、その完璧すぎるスペックがゆえに、人気過ぎて混雑することでしょうか。静かな山で避衆登山を洒落込みたい人には向きません。

今回は日帰りで慌しく三山縦走を行いましたが、この山域にまだまだ見所が満載です。

ひょうたん池の紅葉は、是非とも一度見に行ってみたいところであるし、裏那須方面への縦走登山も興味が尽きません。

この山へは、何れまた訪れることになるでしょう。

<コースタイム>

那須ロープウェイ山麓駅(9:05)-峠の茶屋跡(9:55)-茶臼岳(10:25~10:40)-峠の茶屋跡(11:00)-朝日岳(11:40)-三本槍岳(12:45~13:00)-峠の茶屋跡(14:05)-那須ロープウェイ山麓駅(14:40)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

岳人2023.12月号のパノラマの名山、お写真拝見しました!

いつも見事にお天気を見極めての山行、毎回のように素晴らしい山岳展望はさすがですね。

私は真夏に行ってしまったので、やはり紅葉期に行きたいな〜と思いました。

この記事は2016年なんですね、オオツキさんも心なしかほっそりのような?(笑…失礼!)

岳人のこのページ、パノラマ写真の中に富士山?え?どれ?と思ったんですが(先月号も)、ハッキリ姿が写っていなくても、必ず富士山の位置を示すことになってるのでしょうかね…

またの掲載を楽しみにしております!

AKさま

コメントをありがとうございます。

当時はまだ一眼レフを使用しておらずコンデジを使っていた頃の写真で、正直写りはイマイチだと思うのですが何故か使って頂きました。富士山は限界まで拡大すると微かに写っているのですが、印刷されたものだとよくわからないですね。

紅葉シーズンの那須岳は絶望的なまでに混雑するので、十分に覚悟したうえでご訪問ください。

ありがとうございます。

大混雑!そうでしたね。

車で行く事が多いので、夜中走ってなるべく渋滞を避けていますが、公共のバス等はえらい目に合いますね…

以前、日光白根山の記事を読んだ時も、悲鳴に怒号、阿鼻叫喚の車内…に思わず笑いそうになり。いや笑い事ではありませんが、オオツキさんのユーモア溢れる筆致にいつもニヤニヤさせられております…笑

紅葉が有名な山はどこも、この時期覚悟が必要ですね。近年は特に。