北アルプスの燕岳(つばくろだけ)に登りました。

山頂からの展望の良さと、そしてなにより燕岳自身の美しさにより、北アルプスの中でも屈指の人気を誇る山です。

表銀座縦走路の起点と言うことあって、登山道は大変よく整備されおり、初心者でも比較的容易に登ることが可能です。

登山口へのアクセスも良好で、年間を通じて非常に多くの登山者が訪れます。

文句なしの快晴の下、最高の展望と登山道大渋滞を存分に味わう、秋の小旅行をしてきました。

2017年10月8日に旅す。

アルプスにはいったい何人の女王がいるのでしょうか?

今回の行き先は、アルプスの女王こと燕岳です。北アルプスに初めて足を踏み入れる登山者の多くが最初の一座に選ぶと言う、このエリアの登竜門とでも言うべき山です。

鳳凰山や甲斐駒ケ岳などと同様の花崗岩で出来た山であり、白く輝く美しい姿をしています。

ちなみに、こちらは北アルプスの女王と呼ばれている立山連峰の薬師岳。

そしてこちらが、南アルプスの女王こと仙丈ケ岳です。

このように、南北中央のアルプスにはそれぞれの女王様が存在しているわけですが、燕岳はそれとはまた別にアルプスの女王と呼ばれています。

言うなれば、南北中央のすべてを超越した、女王の中の女王だと言うことです。

女王陛下はあまりに人気がありすぎて、ハイシーズンの7、8月には、夜行バスの切符を取るのにも一苦労します。流石に10月ともなると、混雑の度合いが多少は緩和されますが、それでも十分に凄い人出でした。

当初はこの秋の3連休に谷川連峰縦走を計画しておりました。しかしながら、新潟方面の天気予報が芳しくなかったため、晴天の予報が出ていた燕岳に急遽予定を変更しての訪問です。

はたして期待通り、見事なまでな秋晴れ中の山行きとなりました。

コース

中房温泉より合戦尾根を通って燕岳を往復します。燕岳への日帰り登山としては、最も一般的なルートです。

1.燕岳登山 アプローチ編 夜行バス毎日アルペン号で中房温泉を目指す

10月7日(土)22時5分 東京メトロ東西線 竹橋駅

金曜土曜の夜になると、何故か山登りの格好をした人が大勢集うと言う噂の竹橋駅へやって来ました。

今回は竹橋駅にある毎日新聞社前より運行される、毎日アルペン号の夜行バスを利用します。暗くて全く参考にならない写真かもしれませんが、ここが入り口です。

中は凄い数の登山者で溢れかえっていました。行き先ごとに、バス出発時間の15分前から受付が始まります。

燕岳の登山口がある中房温泉は、離合困難な幅員の狭い山道を延々と登った先にあります。そのため、バスも定員の少ない小型のものでした。

当然ながら、座席間隔も狭めです。これで眠れるかなと、少し心配になりつつ出発でZzzzz

明けて10月8日(日)5時35分 中房温泉に到着しました。ちなみに、読み方は「なかぶさおんせん」です。「ちゅうぼうおんせん」ではありません。

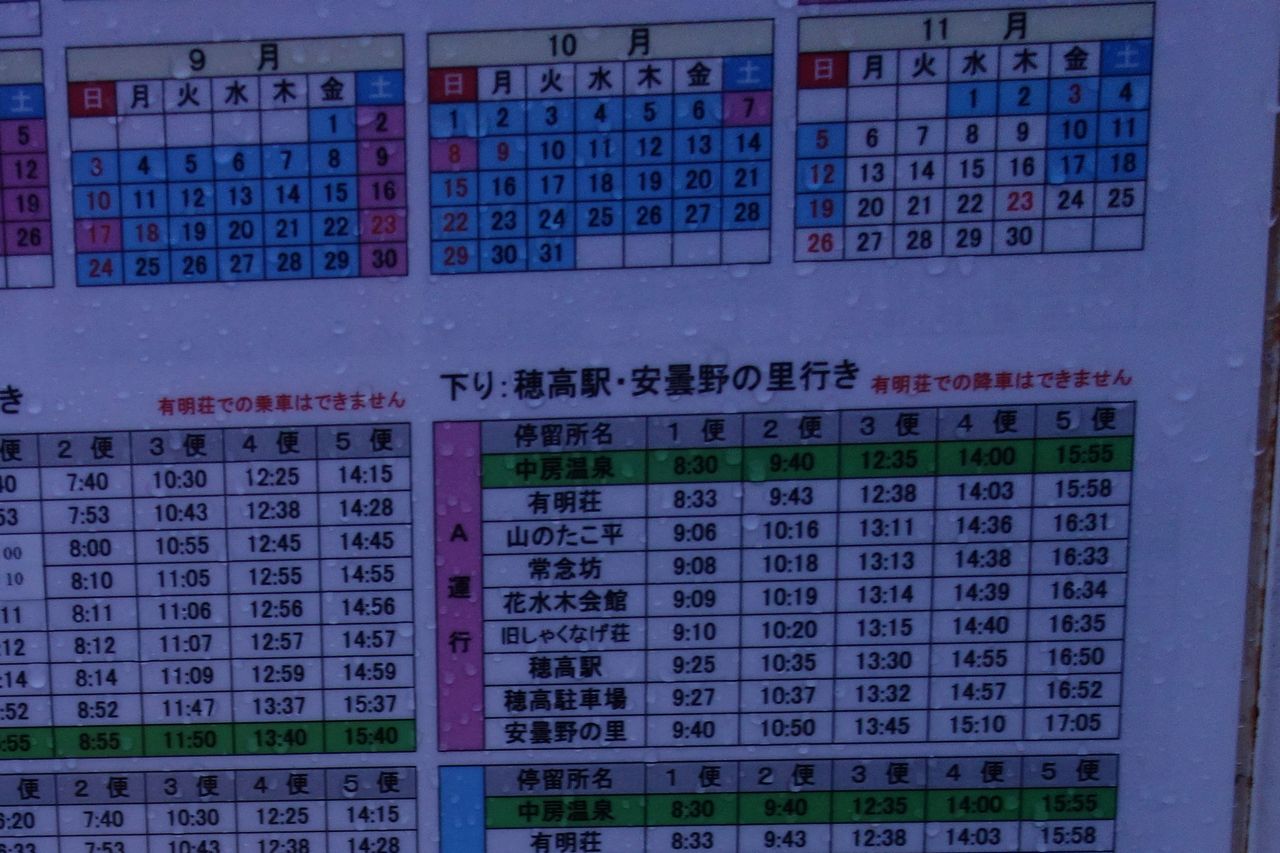

路線バスの時刻表をチェックします。帰りのバスは予約してしないので、帰路は公共交通機関を利用することになります。

そもそも、穂高駅というのが何線の駅なのかも未確認と言う、山ナメならぬ旅ナメっぷりである。

※JR大糸線の駅です。

10月8日はA運行とのこと。帰りに使えそうなのは14:00か15:55のどちらかのバスです。

人気の山と言うだけあって、凄い数の人です。とりあえず、腹ごしらえしつつ身支度を整えます。

登山口に温泉施設があると言うのが大変素晴らしい。下山後のひとっ風呂が始めから約束されている訳です。

ここから合戦尾根と呼ばれているコースを往復します。なんでも、北アルプス3大急登なるものの一つに数えられているのだとか。

「戦(いくさ)じゃ戦。法螺を吹け。狼煙を上げろ。」と、良くわからない気合を入れて、6時ちょうどに登山開始です。

2.ひたすら急登が続く合戦尾根の死闘

スタートした直後から、いきなりエグイ急登が始まりました。流石は北アルプス3大急登です。始めから飛ばしてきますな。

実のところ、合戦尾根で一番キツイのはこの登り始めの部分だったりするんですが。

前日は雨だったということもあり、登山道の状況はこの通り、あまり芳しくはありません。登りはまだいいとして、下りだと物凄く滑りそうですねえ。

道が渋滞していて、なかなか思うようなペースで歩けません。私自身どちらかと言えばスロースターター型ではありますが、それにしたってゆっくり過すぎませんか。

6時30分 第一のベンチに到着しました。合戦尾根には、このようなベンチの設置された休憩ポイントが全部で四ヵ所にあります。人気の山だけに至れり尽くせりです。

第一のベンチには水場があります。スタートしてそう間もない場所なので、この水場を当てにする人と言うのはあまり居なさそうなもではありますが。

水は既に十分な量を携行していたので、特に水場の偵察はせずに通り過ぎます。

背後に朝日が昇ってきました。今のところは、天気予報の通り快晴です。

薄暗かった森に、眩い光が差し込みます。私は極めて根が単純な人間であるため、お日様を見るとそれだけで機嫌が上向いてきます。

晴れてるって素晴らしい!

荷揚げ用の索道の下を通過します。この索道は、合戦尾根の途中にある合戦小屋まで通じています。

6時50分 第二のベンチに到着しました。ここまでノンストップで登ってきたおかげで、ようやく惨い渋滞から抜け出しました。

この時点ではまだ半部にも到達していません。まだまだ先は長いので気長に行きましょう。

第二のベンチを過ぎると、少しの間だけ道が平坦になります。合戦尾根で傾斜が緩む場所は、ここにしかありません。今のうちに呼吸を整えましょう。

唐松がいい感じに黄色く色付いていました。今回は実に良いタイミングでの訪問だったようですね。

7時15分 第三のベンチに到着しました。ここまでで、ようやく全行程の半分です。歩きは始めて1時間15分で到達と言うのは、まあまあ良いペースです。

どこのベンチも人でいっぱいです。燕岳の人気のほどが伺えます。

この調子でどんどん行きましょう。合戦尾根は始めの急登を越えてしまさえすれば、その後は至って普通の山道です。

あくまで相対的な話であって、決して合戦尾根が楽な道だと言っているわけではありません。

山の中腹辺りが、紅葉の見ごろを迎えつつありました。と言うことは、上の方ではもうピークは過ぎてしまっているということです。今年は例年に比べ、紅葉の到来が早めです。

7時40分 富士見ベンチに到着しました。最初の休憩は合戦小屋でと決めていたので、ここも素通りします。

さほど広くはない空間に、所狭しと多くの登山者が休憩していました。登山口からの時間的に、そろそろ疲労の色が濃くなってくるであろう場所ですからね。

その名が示すとおり、このベンチからは世界遺産のアイツの姿を拝むことが出来ます。当然ながら、頂上まで行けばもっとよく見えるはずなので、喜んでないでサッサと先へ進みましょう。

戦はまだまだ続きます。岩が露出した場所が目立つようになって来ました。

合戦小屋まで後10分の場所までやって来ました。もうあとひと踏ん張り、頑張って登ります。

左手に表銀縦走路の大天井岳(おてんしょうだけ)(2,922m)が姿を現しました。

発電機の音と、山小屋独特の匂いが漂ってきました。(あれはニスの匂いなのでしょうか?)合戦小屋はもう間もなくです。

8時 合戦小屋に到着しました。スタートしてからちょうど2時間で到着しました。コースタイムを一時間近く巻いた格好です。そんなに飛ばした覚えは無いので、もともとコースタイムが甘めなのでしょう。

ちなみに、この小屋は売店のみの営業で宿泊は出来ません。キャンプ指定地はあるので、テント泊であれば可能です。

道中で見かけた荷揚げ用の索道は、ここが終点です。合戦小屋の名物として有名なスイカも、この索道で荷揚げしてます。

そう、合戦小屋といえばスイカの切り身が名物です。残念なことに、10月初旬と言うのはスイカシーズンではないらしく、もう置いてはいませんでした。

3.急登の果てに待つ、大絶景が広がる白亜の稜線

8時15分 スイカを食べ損ねて少々ガッカリしつつ、戦を再開します。

小屋から少し登った所で、ようやく森林限界を超えました。ここからは一気に展望が開けます。

振り返ると、背後には雲海が広がっていました。正面の雲海から頭を突き出している山塊は八ヶ岳連峰です。

ようやく燕山荘の姿を視界に納めました。あそこまで上がれば、北アルプス中心部方向の展望が開けます。

燕岳の山頂部も初お目見えです。こちら側から見ると、吹き出物みたいな姿をしていますね。女王陛下は角度限定美人であらせましたか。

ゴールが見えてくれば、果然やる気は増してくると言うものです。燕山荘にむけてスパートをかけていきますよ。・・・と言いたいところですが、実は見えてからまたが結構遠いのです。

燕山荘は収容人数600人を誇る超マンモス山小屋です。その巨大さゆえに、遠くからも大きく見えて、すぐそこにあるかのように錯覚してしまうと言う訳です。

近くて遠い燕山荘。まだ着かんのか。ここまでの疲労で、徐々に足が前に出なくなってきました。

稜線に辿り着いた瞬間、前方にこの光景が飛び込んできます。思わず感嘆の声を漏らしそうになる瞬間です。こりゃすげぇぇー!

そして右手にはアルプスの女王陛下のお姿が。う、美しい。

ついさっき吹き出物みたいなどとと言ったことなどは完全に忘れて、しばしその姿に見惚れました。

天空のテント場。是非とも一度泊まってみたいと思わせるロケーションです。非常に人気の高いテント場で、早い時間に到着しないとあっという間に満員になってしまうのだとか。

9時05分 燕山荘に到着しました。燕岳へとつづく稜線上に立つ山小屋です。なお、読み方は「えんざんそう」です。「つばめさんそう」ではありません。

燕山荘は大正10年に建てられたという、北アルプスでも特に古い歴史を持つ由緒正しい山小屋です。

小屋の裏手からは、通称表銀座縦走路と呼ばれている、槍ヶ岳へと続いている稜線を一望できます。

行きたい。この先に凄く行きたい。しかし、残念ながら今日は日帰り登山の準備しかしてきていないのです。

なお、ここから槍ヶ岳までを縦走するには、最低でも2泊3日の行程が必要です。

槍ヶ岳をアップ。やはりこの山は、どの方向から見てもカッコイイ。

松本盆地方向を望む。こちらはもうだいぶ雲が上がってきていますね。富士山がまだ辛うじて見えています。右端の方に居るのが、お分かりになるでしょうか。

4.燕岳登山 登頂編 北アルプス女王陛下から望む大展望

それではいよいよ、燕岳本体へと向かいましょう。燕山荘からは、片道30分ほどの道のりです。

こちらは通称イルカ岩と呼ばれている奇岩です。写真で何度も見たことがありましたが、現物を見たら思いのほか大きくてびっくりです。

ハイマツの緑と花崗岩の白のコントラストが大変素晴らしい。ウットリするくらい美しい光景の稜線です。

山頂直下最後の登りです。砂地の地面が結構滑りやすいので、慎重に参りましょう。

この狭い部分が燕岳の山頂です。凄い数の登山者がひしめいていました。

10時20分 燕岳に登頂しました。山頂の標識は、よくある杭状のものではなくこのような石碑でした。上向きなので、隣に立っての記念撮影には向いていおりません。

燕岳本体に隠されていた、北側の展望が開けます。正面に見えているのは後立山連峰の山々です。

360度の展望を存分に楽しんだところで、燕山荘へ引き返します。

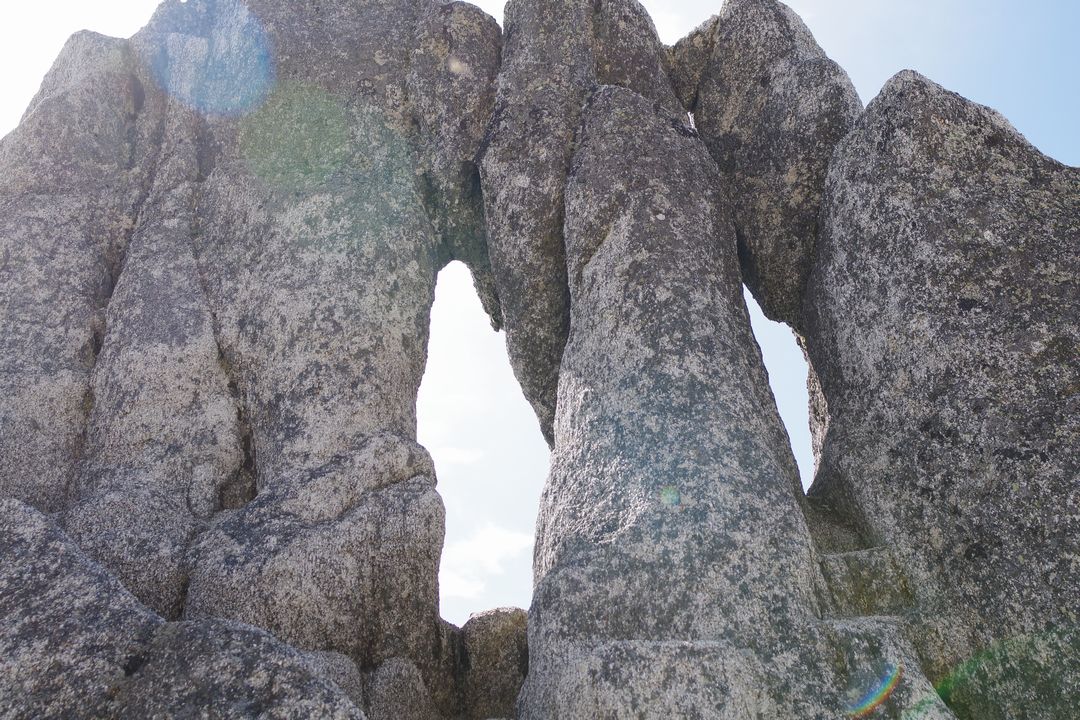

これは通称めがね岩と呼ばれている奇岩です。イルカに比べると、少々無理矢理な感じがします。眼鏡には見えないなぁ。

10時20分 燕山荘前まで戻って来ました。山荘の売店で、燕岳の山バッジとかの有名な燕Tシャツを購入しました。

早速着てみる。この通り物凄くカッコイイのですけれど、背中なのでザックを背負うと文字が見えなくなってしまうのが玉に瑕です。

このテの山小屋オリジナルTシャツは、Lまでしかサイズが無いことが多いのですが、これにはちゃんとLLまで存在します。メタボ気味なオッサンには朗報です。

5.燕岳登山 下山編 駆け抜ける合戦尾根

さて、時刻はまだ10時半。この時間からならば、入浴の時間を確保しつつも、帰りは14時のバスに間に合いそうです。

と言うことで、足早に下山を開始します。

大人気の山とあって、この時間になってもまだ続々と人が登ってきます。しばしすれ違い待ちが発生して、あまりペースを上げられません。

大分雲が沸いて来ました。この素晴らしき絶景が味わえるのも、午前中の限られた時間だけです。

11時25分 合戦小屋まで戻って来ました。朝に通った時よりもさらに人が増えて、大混雑していました。

ここで残っていたシャリをすべて胃袋に収めて気合を入れます。この先はノンストップで一気に下ろうと言う算段です。

急坂であるが故に、下りはあっという間です。さしたる労も無く登山口まで戻って来ました。

13時15分 中房温泉に下山しました。急いだ甲斐あって、30分以上の入浴時間を確保できました。

ザックは裏に置いて、着替えと貴重品だけを持って風呂へと向かいます。日帰り入浴の料金は700円です。

浴槽は露天のみで、洗い場もすべて外です。季節によっては寒いかもしれません。ほんのりと硫黄臭が漂うお湯でした。

汗を洗い落としてサッパリしたところで、バス停に向かいます。すでに2台が待機していました。

バスと言うよりは乗り合いタクシーのような車両です。穂高駅までの運賃は1,700円です。

行きは熟睡していたので全く気付きませんでしたが、中房温泉自体が物凄い山の中にあります。すれ違いも困難な山道を延々と下っていきます。

14時50分 穂高駅に到着しました。中房温泉からは約1時間と言ったところです。

駅前のロータリーに、LOWAの登山靴をワックスでテカテカにする動画で有名な、バックカントリー穂高の店舗がありました。こんな所にあったのですね。

この穂高駅には、一日に一往復だけ特急あずさが停車します。タイミングがよいことに、15時22分にその一本が来るというので、それに乗って帰る事にしました。

駅のホームから、燕岳の姿が見えました。麓から見えているが故に、古くから登山の対象となって来たのでしょう。

時刻表より3分遅れで現れたあずさに乗って、帰宅の途に付きました。

燕岳は北アルプスの山の中にあっては、比較的アクセスがしやすい山です。それが故に、行こうと思えばいつでも行けるという思いから、これまでずーと後回しにし続けて来ていました。

登ってみた感想としては、やはり人気の山には人気たる所以があるのだと深く納得させられました。

登り一辺倒で少々キツイものの、初心者でも十分に日帰りが可能なコースでありながら、それでいて3,000メートル級の山に引けをとらない超一級の好展望が得られるわけですから、それはもう人気が出て当たり前といったところです。

人気ゆえに、ハイシーズンの混雑振りは相当惨いようですので、今回のように少しシーズンを外して訪れてみると、よい思いが出来るのではないでしょうか。

何れにしても、すべてにおいて非の打ち所のない、最高の山であることは間違いありません。

あらゆる人にオススメします。

<コースタイム>

燕岳登山口(6:00)-合戦小屋(8:00~8:15)-燕山荘(9:05~9:20)-燕岳(9:45~10:00)-燕山荘(10:20~10:30)-合戦小屋(11:25)-燕岳登山口(13:15)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

オオツキさん、初めまして。奥穂高の重太郎新道ってどんなコースだろう、と検索してたら出会いました。それからオオツキさんに、ゾッコンです。コースの様子が細かに書かれていて参考になりますし、何よりも読んでて面白く楽しいです。

公共交通機関で行くって言うのもかなり参考になりましたが、2021年は車なんですね。まだまだ読み切れてないブログだらけなので楽しみです。

misa2さま

はじめまして。コメントを頂きましてありがとうございます。

「参考になった」だけはなく、「面白かった」と言って頂けるのは、書き手としても冥利に尽きます。

当ブログの山行きは基本的に公共交通機関利用がメインですが、たまに友人と登る時だけは車の事もあります。今後も、車だけに依らない様々なアプローチ手段について提案していきたいと思っておりますので、またご気軽にご訪問ください。