静岡県掛川市にある粟ヶ岳(あわがたけ)に登りました。

南アルプスこと赤石山脈の南端に位置している、標高500メートル少々の低山です。山頂直下の斜面上に「茶」の文字状の植林がされており、近隣から見た際に大変目を引く地域のシンボル的な存在です。山の麓には昔ながらの茶草場農法を行っている茶畑が広がっており、世界農業遺産に指定されています。

茶文字の里と倉真温泉をゆるりと巡り歩いて来ました。

2024年12月23日に旅す。

道中にある展望台から西側の浜松方面を眺めていた私は、遠くに小さく見えている山になにやら文字のようなものが書かれていることに気が付きました。

カメラの望遠で覗いて見ると、そこには「茶」の文字が書かれていました。この山こそが今回の舞台である粟ヶ岳です。茶ヶ岳ではありません、粟ヶ岳です。

高級ブランド緑茶して名高い掛川茶の産地である、静岡県掛川市にある山です。この巨大な茶の文字は、地元の東山地区の住民が地域のシンボルにしようと、昭和7年に松を植林して作られました。

最初の茶文字は松くい虫の被害によって枯れてしまい、現在の茶文字は後年ヒノキを植林して作り直した2代目です。今も地域住民の手によって管理維持され続けています。

山頂直下に駐車場があり、車で登れてしまう山ですが、下から登ってくる登山道もしっかりと存在します。低山ながらも、広く刈り払われている山頂からの眺めは秀逸で、大井川河口付近の平野部を一望することが出来ます。

前々から気になっていた茶文字の山に登りつつ、ついでに麓にある倉真(くらみ)温泉に浸かって来た冬の一日の記録です。

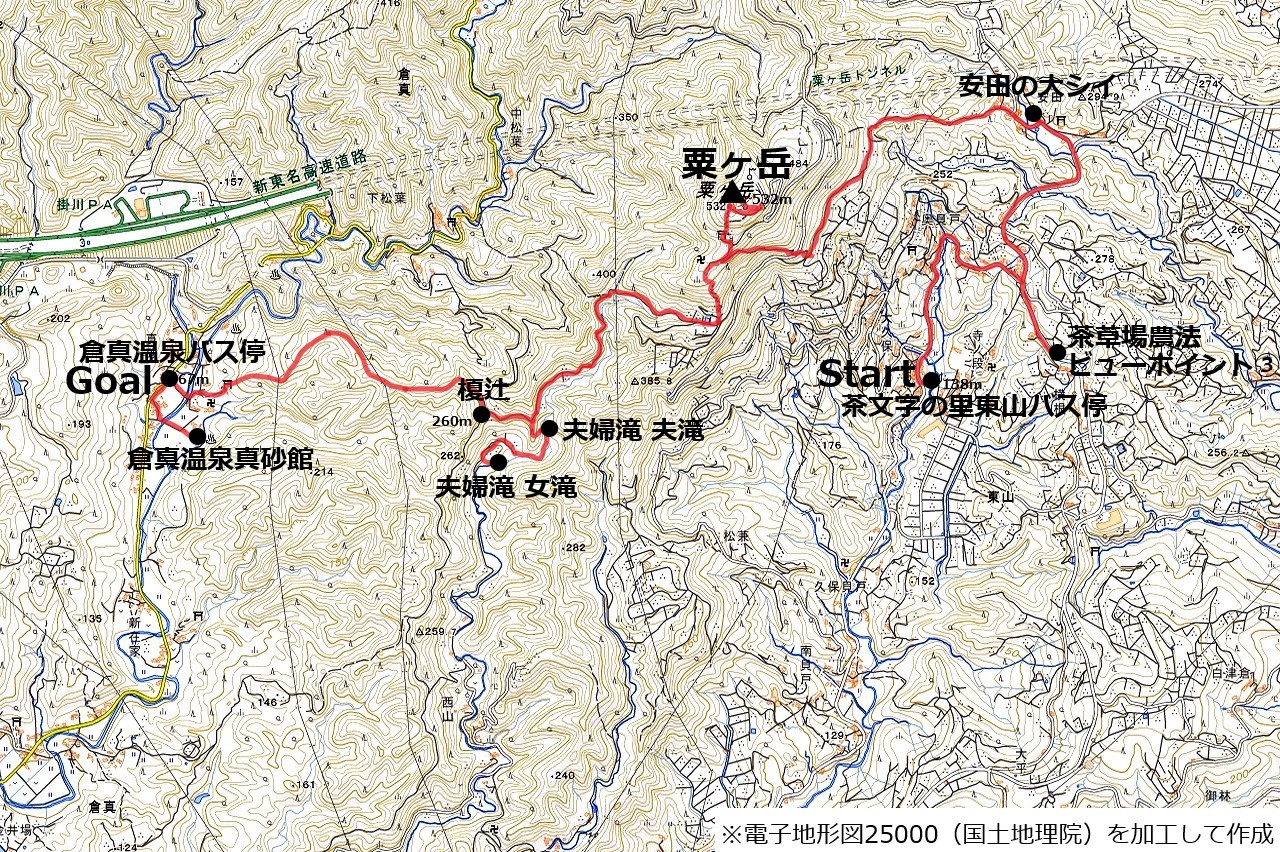

コース

茶文字の里東山バス停からスタートし、途中で茶草場農法ビュースポットと安田の大シイにに立ち寄りつつ、粟ヶ岳に登頂します。下山は途中で夫婦滝に寄り道しつつ、倉真温泉バス停へ下ります。

粟ヶ岳単体ではボリューム不足感があるため、色々と寄り道して付近を散策する行程です。

1.粟ヶ岳登山 アプローチ編 贅沢に新幹線で行く、茶文字の里への遠き道程

6時53分 JR東京駅

東海道筋の掛川は、東京からはかなり遠い場所です。流石に鈍行列車で行く距離ではなかろうと言うことで、本日は新幹線によるアプローチです。

乗るのはまるで静岡県などこの世には存在しないかのように振る舞うのぞみではなく、新幹線界の鈍行列車である我らがこだま号です。

きっと読者様の多くは今こう思っているのではないでしょうか。山腹に茶と書かれているのが気になると言うだけの理由で、マイナーな低山に登りに行くためにわざわざ大枚をはたいて新幹線を使うのですかと。

そうですよ?

8時37分 掛川駅に到着しました。静岡駅の一つ先の駅です。この駅に降り立ったのは何気に自身初めての事です。

新幹線の駅舎は現代的で無味乾燥でしたが、在来線の方は風情がある木製の駅舎です。耐震補強工事のために一度建て替えが検討されたこともありましたが、寄付金を募っての保存活動により今も往年の姿を留めています。

9時10分発の東山行きのバスに乗車します。バス本数は少ないので、時刻表は事前によく確認しておいてください。これを乗り逃すと、次はもう12時までありません。

9時43分 茶文字の里東山バス停に到着しました。どうやら何らかの補助金が注入されているらしく、終点まで乗っても運賃は僅か300円でした。

部外者からはもっと運賃を取ればよいのにとは、いつも思うところではあります。乗って残そう公共交通!

例の茶文字ですが、バス停からもうすでに見えています。ここから真っすぐに山頂へ向かうと、それこそ30分もあれば登頂できてしまう距離です。

帰路のバスは3時間に1本しかありません。東山バス停からピストンするつもりでいる人は、帰りのバスの時間には十分にご注意ください。

私は倉真温泉へ抜けるつもりでいるため、もうここへ戻ってくることはありません。

2.茶草場農法ビューポイントと安田の大シイに寄り道する

トイレを済ませたところで、本日の行動を開始します。東山バス停は通りから脇道へ少し入った所にあるので、元来た方に少しだけ戻ってから右折します。

東山いっぷく処と言う名前の土産物屋がありました。掛川茶の他にも、東山地区で作られた野菜などの物産品が販売されています。私はこれから山登りを始めようとしているタイミングなので、土産を買うにはまだはやいんだよな。

何故かどこでもドア風のオブジェが置かれています。どうやら軽食もあるようなので、バス待ちの時間調整をしたい人にはちょうど良い場所だと思います。

このまままっすぐに粟ヶ岳を目指したい場合は、東山いっぷく処の脇から左に入っていきます。しかし私はその前に、粟ヶ岳の向かいの高台上にある茶草場農法ビューポイント③へと寄り道をしていきます。

粟ヶ岳そのもの姿を写真に収めるためであることは、言うまでもありません。何しろ粟ヶ岳の山頂からでは、あの茶文字は見えませんからね。

道なりにグルっと回り込みながら高台の上へと登って行きます。観泉寺と言う寺の脇から直接登って行ける近道もあったようなのですが、道なりに歩いたところで大した距離ではありません。

道の脇に小さなテラス状のスペースが造成されています。あの場所が目指すビューポイント③です。

茶文字をちょうど真正面から見ることが出来ます。この記事の冒頭を飾った写真は、ここから撮影したものです。

何やら場違い感のあるパネルが飾られていますが、ゆるキャンと言うアニメのもので、どうやら作中に掛川が登場したらしい。名前は割とよく目にする作品ですが、見たことはありません。

この茶文字は元々は松の木でしたが、松くい虫の被害によって枯死してしまい、現在は檜に植え替えられています。

私がこの粟ヶ岳に興味を持ったそもそもの発端はこの茶文字を遠目に見たからであり、こうして目の前から眺めた時点でもう本日の目的の9割5分くらいが達成されてしまったような気がしなくもありません

辺りには一面の茶畑が広がっています。茶草場農法と呼ばれる栽培を行っており、世界農業遺産にも登録されています。

茶草場農法というのは具体的にいうと、ススキやササなどの山草を刈り取り、茶畑の畝間(うねま)に敷くというものです。

農業従事者でない人間からすると、畝間と唐突に言われてもなんのこっちゃですが、この作物の間の帯状の隙間の事を言います。茶畑以外でも畑には必ずこの隙間が存在しますが、用途は単純に作付けや収穫作業を行うための通り道です。

見るべきものは見たので先へ進みましょう。粟ヶ岳に向かう前にもう1ヵ所、安田(あんだ)の大シイに寄り道をしていきます。わざわざ案内の看板が出ているくらいだから、きっとイチオシのスポットなのでしょう。

何故先ほどから寄り道ばかりをしているのかと言うと、真っすぐに向かってしまうとあまりにもボリューム不足だからです。粟ヶ岳には登山と呼べるほどの強度はなく、観光地であると考えた方が良さそうな場所です。

茶文字を横目に眺めつつ道なりに進みます。しかし、山に大きく茶と書こうと最初に思いついた人間は、一体何を考えていたのだろうか。ある日突然、天啓でも受けたのでしょうか。

12月も下旬の時期であるにもかかわらず、道すがらにポツポツとまだ紅葉が残っていました。気候が温暖な静岡県ならではと言ったところでしょうか。

道標等の案内は一切ありませんが、このY字路を左に入っていきます。おかしいな、一押しのスポットではなかったのか。

前方に見上げる高さの巨木がありました。あれかな。なるほど確かに目を引く存在です。

椎の木と言うと、漠然と食べられるどんぐりが実る木であると言うくらいの知識しかありせん。ナラとは違い常緑樹で、落葉はしないと言うことを初めて知りました。

来歴を記した案内板が立っていました。根元から幹が分かれているのが大変珍しく、昭和33年に県の天然記念物に登録されとのことです。

確かにタコ足の様に複雑怪奇に枝分かれしています。しかしこれがとても珍しいのだと言われましても、「そうなんだ」とくらいしかコメントのしようはありません。

正直ここは、わざわざ寄り道はしなくても良いかなと思います。

3.神社と大量のアンテナが立つ地味な山頂

寄り道はこれくらいにしておいて、そろそろ本題であるところの粟ヶ岳登山に移りましょう。どうやら東山いっぷく処まで引き返さなくても、安田の大シイから直接登れる道もある様なので、このまま進みます。

地図を見る限りでは、この住宅脇の小道が取り付きであるようです。途中で行きどまりになってはいないか、前途に軽い不安を覚える入口ですが、ともかく進んでみましょう。

だいぶ草木に侵犯されつつはありますが、道はしっかりと続いていました。恐らくは茶草場農法の草刈りをするための農道か何かなのでしょう。少なくとも、粟ヶ岳への登山ルートとして一般的な道ではありません。

眼下の丘陵地上に、見渡す限り一面の茶畑が広がっていました。まさしく静岡県以外の何物でもない光景です。

ここで東山いっぷく処から登ってくる登山道と合流しました。粟ヶ岳は山頂直下にある駐車場まで車で入れてしまう山なのですが、意外にも東山いっぷく処から登ってくる人も多くいました。

周囲を歩く人の多くはラフな格好をしている観光客で、山登りの格好を強いる人間はここでは少数派です。やはり山と言うよりは観光地なのでしょうね。

大きく九十九折れを繰り返す車道の真ん中を突っ切る様に登山道が続いています。登山道とは言っても、大部分は階段です。

よく整備されていますが、一部道が細いところもあります。登山に慣れていなさそうな観光客も大勢歩いているので、すれ違い時には要注意です。

紅葉が見事です。よもや12月も後半の時期になってから紅葉見物が出来るとは、思ってもいませんでした。

神社が建っていたのであろう石の土台だけがありますが、建物が見当たりません。現在の阿波々神社の社殿は、ここではなく山頂にあります。

神社跡の裏手から、山頂まで最後にもう少しだけ登りがあります。かなり森が鬱蒼としていますが、山頂までいけば展望台があります。

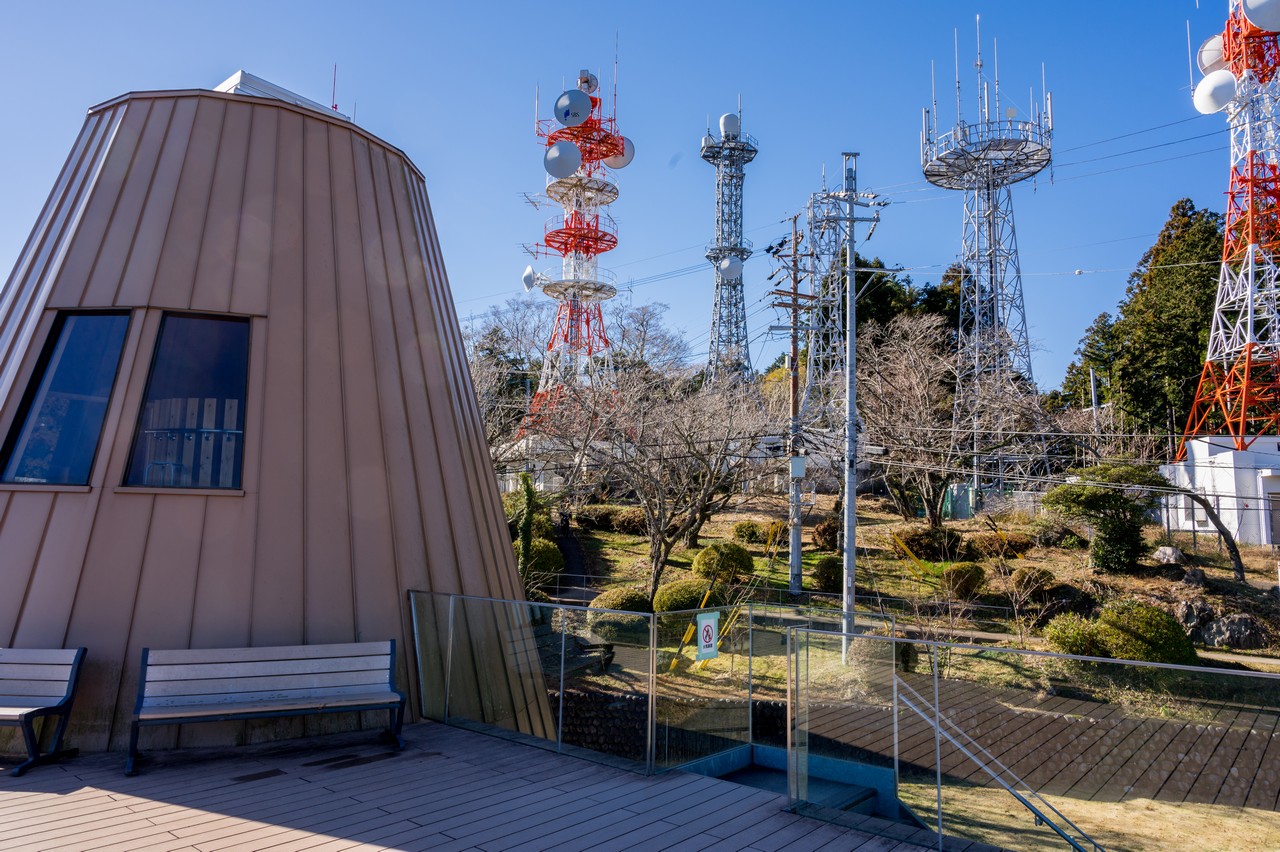

山頂らしき場所まで登って来ると、山の下からも見えていた多数のアンテナが頭上高くにそびえ立っていました。人工的であまり風情は感じられない場所ですな。

山頂に立つ阿波々(あわわ)神社です。西暦で言うと8世紀の奈良時代の創建で、子授けと安産のご利益があるとされています。どうでもいいことですが、名前の響きが良い感じです。

粟ヶ岳の最高地点は神社の建物の裏にあるのですが、ここからは通り抜けが出来ません。ぐるっと回り込む必要があります。

前方に立派な展望台がありますが、一旦お預けにして先にピークハントを済ませてしまいましょう。

山頂への入り口は、アンテナ施設と神社のフェンスに囲まれた間にありました。いかにも邪魔者扱いされて端へと追いやられている感がありますな。

11時35分 粟ヶ岳に登頂しました。かなり狭くてひっそりとした空間です。粟ヶ岳に訪れる人の多くが、そもそもこの山頂の存在自体に気が付かず、スルーされてしまっているのではなかろうか。

4.粟ヶ岳展望台からの眺望

ピークハンターとしてのお役目は無事に果たされました。お待ちかねの展望台からの眺めを見てみましょう。

建物の1階部分が売店になっており、屋上のテラスが展望スペースとなっています。ちょうど茶文字のある場所の真上で、大きく視界が開けています。

茶畑が広がる丘陵地の先に、遠州平野と駿河湾が見えています。大井川と天竜川が運んだ土砂の堆積によって形成された沖積平野です。

このグネグネと蛇行している川が大井川です。南アルプス南部を源流としており、普段の水量はそれほどでもありませんが、まとまった量の降雨があると途端に濁流と化す危険な暴れ川です。

「箱根八里は馬でも越すが 越すに越されぬ大井川」と詩に詠まれ、江戸時代までは東海道最大の難所として君臨していました。

遠くに焼津アルプスの高草山(501m)が見えています。あの場所から小さく茶文字が見えたのが、私がこの粟ヶ岳の存在を知ったそもそものきっかけでした。

静岡空港の滑走路が見えます。都市部から離れた山中にあり使い勝手が悪いと、あまり良い評判が聞かれない空港です。それでも広島空港よりはだいぶマシなんじゃない?

先の静岡県知事だった川勝氏がJR東海のリニア中央新幹線の工事を執拗に妨害していたのは、静岡空港直結の新駅を作ってのぞみを停車させるように要請したのをにべもなく断られて根に持っていたからだ、と言う説を耳にしたことがあります。

噂話の域を出ないため真偽は不明ですが、いかにもありそうな話だとは思います。

御前崎の先端付近が見えます。伊豆半島先端にある石廊崎からこの御前崎までの範囲が、駿河湾の領域とされています。

駿河湾を愛する者として、一度御前崎の先端まで行ってみたいと思っているのですが、掛川駅からはかなりの距離があります。少なくとも粟ヶ岳を訪問したついで立ち寄れるほどの近場ではありません。

山頂付近が雲に隠れてしまってますが、富士山も見えます。宝永噴火口が裾野の右側に肩の様に見えており、丹沢の塔ノ岳などから眺めた時とはちょうど反対側からの姿です。

海の反対側はアンテナだらけで展望はありません。茶文字の上からの角度限定の眺望です。

粟ヶ岳の山頂には、地元の有志の手により干草で作られた、干支のオブジェが飾られれるのが習慣となっています。翌年の巳年に向けて、すでに蛇が完成していました

せっかくなので1階の売店で掛川茶のお茶うけセットを頼もうとしたのですが、残念ながら時間限定の提供とのことで、受け付けていない時間でした。

お茶うけセットの提供時間は、10:00~11:00の午前と14:00~15:30の午後です。何故よりもによって、一番人の多そうな12時前後に提供がないのだろうか。

5.夫婦滝に寄り道する

だいぶゆっくりしてしまいました。そろそろ行動を再開しましょう。もと来た方には戻らずに、反対側の倉真温泉を目指して下ります。

神社跡まで引き返して、草刈り場ルートと案内されている方へ進みます。

公園として整備されている広場がありますが、あまり利用者はいないらしく草ボーボーの状態です。草刈り場ルートの入り口は、この広場を通り抜けた先にあります。

笹とススキが生い茂る、開けた斜面に道が続いていました。なるほど茶草場農法で使用する草を刈るための場所なのでしょう。

ここでも茶畑が広がる光景が壮観です。緑茶の年間生産量は現在静岡県が全国1位ですが、2位の鹿児島県とは僅差でしかなく、激しいデッドヒートを繰り広げているのだとか。

あっけなく茶畑まで下りて来ました。現在地はまだ山の上ですが、この先は舗装道路歩きとなります。

振り返ってみた草刈り場です。屋根用ではないにしろ、ようは茅場みたいなものですね。

コンクリートの簡易舗装がされた農道沿いに進みます。路面はだいぶ傷んでいて状態は良くありませんが、現役の車道として使用されているようです。

ここでもまだ紅葉が残っており、単調な農道歩きの無聊を慰めてくれました。静岡県は黒潮の暖流の影響により気候が温暖だと言われていますが、12月下旬になってからでも普通に紅葉見物が楽しめるのですね。

道が大きく右へカーブしていく地点に、何やら脇の谷へと降りて行けそうな入口がありました。

ここを下って行くと、夫婦滝と言う2つの滝があります。せっかくなので、ここでも寄り道をしていくことにしました。

谷底に向かって、急斜面を九十九折れに下って行きます。大した標高差はなく、最初から底は見えています。

岩壁があり、表面を僅かに濡らす程度のか細い水流が流れています。まさか夫婦滝とは、これのことを言っているのだろうか。

そのまさかでした。こちらが夫婦滝の片割れである夫滝です。どうやら今は渇水期らしく、水流は殆どあってないような状態です。梅雨であらば、それなりに見ごたえがある滝なのでしょうかね。

下流にもう一つ滝がある様なので、一応は見に行きましょうか。この様子では、あまり期待は出来そうにありませんけれどね。

夫婦の間にもう一つ滝とも言えない様な小さな段差があり、こちらは子滝と名付けられていまいました。

ちなみにこの辺りはヤマビルが大量に出るそうなので、冬以外の訪問を考えている人は対策を怠りなくしてください。なるほどたしかに、見るからに奴らが好みそうな環境ではあります。

程なく舗装された道の末端が現れました。この道沿いにもう少しだけ下流方向へ下っていきます。

左手にまたも表面が僅か濡れただけの岩壁があるのが見えます。目の前まで入って行けるようなので、一応は行ってみましょう。

なぜか妻滝ではなく女滝と言う名称であるらしい。それなら先ほどの滝も男滝で良かったのではなかろうか。

目視で落差はおよそ10メートル位といったところです。水流のある時期なら壮観なのかもしれませんが、ただその場合はヤマビルの心配をする必要があります。あまりオススメだとは言いがたいスポットです。

6.山間の隠れ湯、倉真温泉

元来た道を引き返して、倉真温泉を目指します。ちなみに、このまま道沿いに下って行くと青田バス停に下山することも出来ますが、かなりの歩行距離となります。

農道歩きを再開します。粟ヶ岳山頂での喧騒が嘘のように、周囲には人の気配がありません。倉真温泉から粟ヶ岳を目指す人は、圧倒的に少数派であるようです。

13時40分 榎辻と呼ばれている場所まで歩いて来ました。古くから人の往来のある山道の交差点になっている場所で、目印になる榎(エノキ)の大木が立っていたのが地名の由来です。

これがその榎なのでしょうか。大木と言えるほどの大きさでは無いので、一度枯れるなりして代替わりしたのかもしれません。それでもこうして、今でも道行く人々を見守っています。

ここからは尾根道ルートと呼ばれている道を通って、倉真温泉を目指します。このルートは比較的近年になってから整備されたものだとの事で、国土地理院の2万5千分の1スケールの地形図には記載されていません。

細尾根になっている箇所が何ヵ所かにありますが、ロープの手すりが張られれるなど、かなりしっかりと整備されています。

途中に送電鉄塔があったので、恐らくもともとは鉄塔の巡視路だった道を流用して整備したのでしょう。急坂はなく全般的にフラットで歩きやす道です。

麓まで下りてくると神社の敷地内に出ました。簡素な造りの社殿で、宝殿神社と言う名称です。

こうした神社や墓地が登山口になっているのは、里山ではありがちな光景です。

14時10分 倉真温泉バス停に到着しました。ここから掛川駅行きのバスが出ていますが、土休日は1日に3本だけです。ここへ下山する場合は、事前に時刻表をよく確認しておいてください。

次のバス時刻まではまだ1時間以上あります。その間にひと風呂浴びていきましょう。

倉見温泉には3件の温泉宿が存在します。日帰り入浴も可能ですが、宿泊客がチェックインを始める15時までしか受け付けてもらえません。

公式サイトに日帰り入浴の利用時も事前に予約するようにと記載されていたので、榎辻に着いた時点で電話入れておきました。

こちらの真砂館でひと風呂浴びて行きます。かなり年季の入った建物ですが、中は至って綺麗でした。日帰り入浴の料金は1,300円なり。

湯は無色透明で僅かに硫黄臭がします。肌がツルツルになるいわゆる美肌の湯です。

駐車場の脇に移動式のクレープ屋さんが営業していたので、風呂上りに頂きます。登山と言う強度の高い運動をした後なのだから、実質ゼロカロリーです。・・・なんてことばかり言っているから一向に痩せないんだってば。

15時53分発の掛川駅行きのバスで撤収します。土休日はこの時間が最終便です。乗り逃さないようにご注意ください。

往路では新幹線に乗ると言う大変な贅沢をしてしまったので、帰路は鈍行列車で帰ります。東海道本線に揺られて長い長い帰宅の途に付きました。

なお、自宅最寄り駅まで5時間かかったという事実を申し伝えておきます。

あの山に書かれた茶の文字は一体何なのだろう。ただそれだけの好奇心がきっかけで始まった今回の旅路でしたが、現地には茶文字の里に相応しい里山の光景が広がっていました。粟ヶ岳を登山の対象として見ると、いかんせんボリューム不足感は否めませんが、観光と割り切って訪れる分には多くの見所の詰まった場所であると思います。

東京からわざわざこの山だけを目的に訪問するだけの訴求力があるかと問われると、正直何ともいませんが、近くを通る用事などがある際に足を伸ばしてみては如何でしょか。

<コースタイム>

茶文字の里東山バス停(9:45)-安田の大シイ(10:30)-粟ヶ岳(11:35~12:20)-女滝(13:20)-榎辻(13:40)-倉真温泉バス停(14:10))

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

いつも楽しく拝見しています。

人がいなくて祠や石仏があれば大満足する週末ハイカーです。

オオツキさまの記事の場所と嗜好がかぶることがあり、

毎回ニヤニヤしながら楽しく読ませていただいています。

コメントをするタイプではないのですが、全ての記事を楽しんでいる手前、さすがに日頃の感謝を伝えなくてはいけないかと思い、初めて書き込みました。

社会復帰後も楽しい記事を首を長くして待っています。

まるもさま

コメントを頂きましてありがとうございます。

他に人がいないと言うだけで満足度が増す気持ちは大変よく理解できます。今後もあまり知られていないマイナーな山を積極的に発掘して行く所存です。ご期待ください。