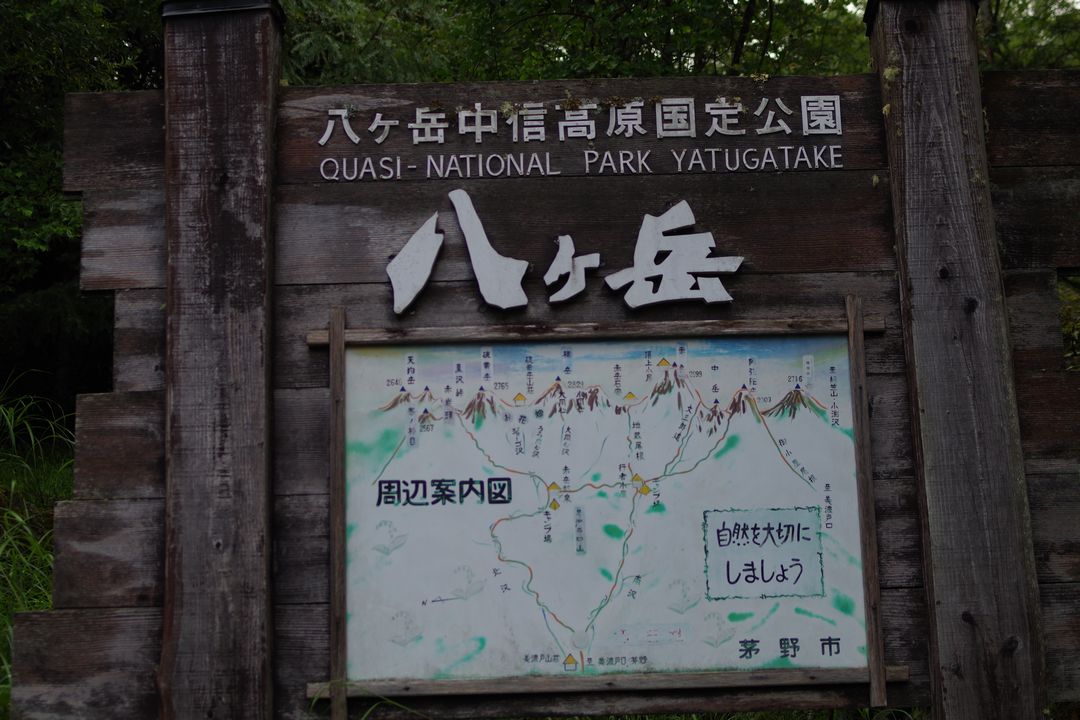

山梨県と長野県の境界にまたがる、八ヶ岳連峰の赤岳(あかだけ)に登りました。

標高2,899メートルの八ヶ岳最高峰です。その名が示すとおり、酸化した鉄分を多く含んだ岩肌に覆われた、赤々とした姿が特徴の山です。一泊二日の行程で歩くのが最も一般的かとは思いますが、早朝に美濃戸口を発てば日帰り登山も十分に可能です。

八ヶ岳連峰最高峰を日帰りで巡る、忙しない山行きをしてきました。

2017年8月13日に旅す。

今回の行き先は、八ヶ岳連峰最高峰の赤岳です。

八ヶ岳エリアの中でも、最も知名度が高くかつ最も人気のある山です。2,899メートルと言う堂々たる標高をもち、富士山と日本アルプスを除く山域の中では、この山より高い山は存在しません。

赤岳は私にとって特別な山です。私がこの山に始めて登ったのは、今を遡ること25年以上も昔のことです。当時通っていた中学校の登山行事で登りました。

赤岳は私にとって特別な山です。私がこの山に始めて登ったのは、今を遡ること25年以上も昔のことです。当時通っていた中学校の登山行事で登りました。

それまで登山経験と言えば高尾山か筑波山くらいしかなかった私にとって、生まれて初めての本格的な登山体験と言えるものでした。

ハイマツの稜線、山頂直下の岩登り、そして眼下に広がる雲海。

当然ながら、良い思い出だけではありません。すし詰め状態な山小屋での眠れぬ夜や、高山病の苦しみなども経験しました。

まさに、私の山道楽の原点とでも言うべき山です。

かつては2泊3日の行程でもボロボロで息絶え絶えとなった赤岳ですが、今回は日帰りで行ってきます。なんとも忙しないですが、3連休で晴れそうなのは日曜日だけだったので、やむおえずです。

唯一晴れそうな日を狙ったにも関わらず、結局は雲が多めで終日に渡りピリッとしない天気でした。ガスの中を忙しなき日帰り弾丸で赤岳に登って来た一日の記録です。

コース

美濃戸(みのと)から南沢ルートを通って行者小屋へ。行者小屋から赤岳山頂を周回します。天候と時間が許せば、横岳と硫黄岳を巡る周回コースへの計画変更も視野に入れての計画です。

1.赤岳登山 アプローチ編 夜行バスで美濃戸口へ

深夜0時 京王八王子駅

ナウなヤングはこの駅をケーハチと呼ぶそうですな。私はもう若くはないので、普通に京王八王子と呼びます。

さて、何故こんな夜中に八王子にいるのかと言うと、毎日アルペン号の夜行バスに乗るためです。このバスは竹橋にある毎日新聞社前から発車しますが、途中の京王八王子駅でもピックアップしてもらえます。

集合場所は、中央口の階段を上がった目の前です。登山の格好をした人が沢山たむろしているので、行けばすぐにわかります。

バスは時間通りにやってきました。美濃戸口までの所要時間はおよそ4時間です。

実際にはそんなに時間はかからないらしく、途中の談合坂サービスエリアでやたらと長い休憩時間が入りました。

いつもなら発車後に即眠るのですけど、この日は何故かいまいち寝つきが悪く、結局2時間くらいしか眠れませんでした。寝不足状態のままで、前途に不安が募る幸先の悪いスタートです。

4時20分 美濃戸口に到着しました。まだ周囲は真っ暗です。直前まで雨が降っていたらしく、地面が濡れていました。

美濃戸口に立つ八ヶ岳山荘。夜行バスで到着する登山者を当て込んでか、既に食堂が営業していました。

ヘッドランプを引っ張り出すのが面倒くさいと言う実にしょうもない理由で、明るくなるまでわざと時間をかけて仕度を整えます。

カメラのISO感度がオートになっていたので、大分明るく写ってしまっていますが、実際はもっと薄暗い中での出発です。

2.南沢ルートを通って行者小屋へ

美濃戸口から美濃戸までは、およそ1時間の林道歩きです。割と頻繁に車がやってきては追い抜いて行きます。

なんと勿体無いことでしょう!マイカーで登山する人たちは、林道を歩くことでしか得られない多くの感動を、知らず知らずのうちに見逃してしまっているのです。

・・・・嘘です。ただの僻みです。

林道歩きに感動などありません。ただひたすら、「早く終われー」と思いながら歩き続けます。

歩き始めておよそ50分ほどで、美濃戸の入り口である、やまの子村の建物が見えてきました。睡眠不足が祟ってか、あまり快調とはいえないペースです。

美濃戸には全部で3件の宿泊施設が存在ましす。こちらはそのうちの一軒の赤岳山荘です。夜行バス利用の弾丸登山に不安がある人は、美濃戸に前泊するのが良いと思います。

これより登山道との案内がありました。実際には、もう少し上の方まで林道が続いています。

正面に阿弥陀岳(2,805m)が見えました。目指す赤岳のお隣さんです。赤岳は阿弥陀岳よりも奥にあるので、美濃戸からでは見えません。

3件目の山小屋、美濃戸山荘です。収容人数100人と、美濃戸にある中では最大の山荘です。

小屋の前に水場があります。行者小屋までの分として、ここで1Lを調達しました。

時刻は5時45分。ようやく山道のスタートです。それではいっちょう、気合を入れてまいりましょう。

赤岳鉱泉に向かうのなら北沢ルート。行者小屋へ向かうなら南沢ルートです。今日は、赤岳山頂への最短ルートである南沢ルートへ進みます。

登り始めは苔生す道です。例のごとくISO感度がオートなので明るく写っていますが、実際はまだ足元が見え難いくらいの薄暗さです。

コケマニアには垂涎の場所なのではないでしょうか。あらゆるものが湿っている、非常にウェットな空間です。ちょっと屈んだだけで、たちまち眼鏡のレンズが曇ります。

沢を何度も横断しながら登っていきます。沢沿いの道にありがちな急峻な崖は存在せず、なだらかで歩きやすい道です。

靄ががって幻想的な光景です。おそらく湿度が100%近いのでしょう。蒸し暑さは全く感じられず、半袖では少し寒いくらいでした。

というか、周囲を見渡したら、半袖なのは私だけでした。気温は15度前後くらいでしょうかね。

月が出ていました。歩き始めて既に2時間以上が経過しているとは言え、まだ時刻は6時台ですからねえ。

この南沢のルート、雰囲気はとても良いのですけれど、結構長いです。似たような光景に段々飽きてきます。

ガスの向かいから日が昇ってきました。正面に見えているのは横岳(2,829m)です。

目指す赤岳は濃密なガスに包まれていました。はたして、私が頂上につくまでの間に晴れてくれるでしょうか。

白河原にはヘリポートがありました。確かに森が開けていて降下しやすそうな場所です。

7時45分 行者小屋に到着しました。一泊二日の行程で赤岳を目指すのであれば、ここかお隣の赤岳鉱泉に泊まるのが最も一般的な行程と言えるでしょう。

私も10年以上前に1回泊まったことがありますが、あまり良く覚えていません。確か寝室が屋根裏部屋で、物凄く暑かったように記憶しています。

水場もあります。キンキンに冷えていてとても美味しいです。今日はむしろ寒いくらいですが。

少し離れた位置から小屋の前の様子を一枚。人気の山とあって、凄い数の人です。

こちらは赤岳です。ようやくガスの中からその姿を見せてくれました。ここら見ると、殆ど絶壁のような傾斜でそびえ立っています。

この鋭く突き出した岩は大同心と小同心と呼ばれています。ロッククライミングのゲレンデとして有名な岩ですが、登ってみようとは思いません。安全第一がモットーなものですから。

これから登る文三郎尾根を最大望遠で一枚。登っている人の姿が小さく見えます。こうして見ると、凄いところを登るんですね。

3.岩稜帯を越えて赤岳山頂へ

8時5分 山頂を目指して行動を再開します。美濃戸から行者小屋までの登りは、言ってみればウォーミングアップのようなもので、登りがキツくなるのはここからです。

美濃戸からあれほどクッキリと見えていた阿弥陀岳が、すっかりガスに飲み込まれていました。

樹林の急坂を登ると終えると、頭上が開けました。いよいよ森林限界を超えるようです

視界が開けた先には、目も眩まんばかりの圧倒的な階段地獄が待ち受けていました。

振り返ると、先ほどまでいた行者小屋が、もうこんな小さく見えるようになっていました。もの凄い急傾斜です。

息が切れまくって、全然ペースが上がりません。一歩登っては深呼吸を繰り返します。これは睡眠不足による疲労なのか、それとも高山病の初期症状なのか。あるいはその両方か。

山登りが趣味なクセにこんなことを言うのもなんですが、私はあまり高度順応力が高い方ではありません。大体いつも、2,500メートルを越える辺りから高山病の兆候が現れ始めます。

赤岳の名前の由来になっている、赤褐色の岩が目立ち始めました。鉄分を多く含んだ岩で、赤く見えるのは酸化して錆びているからです。

それにしても、この登りは本当にキツイ。喘ぎながら必死の形相で登っていきます。

遭難者の慰霊碑が立っていました。積雪期に滑落したら、停止するのは極めて難しそうな傾斜度です。

何故かマンモスマークのついた階段を登って行きます。どうやらアウトドアブランドして有名な、マムート社からの寄付金によって整備された階段であるようです。

良い感じに息も絶え絶えになってきたところで、ようやく稜線が見えてきました。

あーキツかった。やはり睡眠はとても大事ですな。

稜線に出てからも、山頂まではまだ一道あります。崩れ落ちるようにして、ザックを落として1本立てました。

ここまで登ってきた文三郎尾根です。かなりの急勾配であることがお分かりいただけるかと思います。

こちらは中岳(2,700m)。赤岳と阿弥陀岳の間にあるから中岳という、実に安直なネーミングの山です。

名前の割りに、なかなか立派な姿をしております。

呼吸も落ち着いたところで、山頂に向かいます。ここから山頂までは、ずっと岩場が続きます。

険しい岩稜帯には、数多くの高山植物が花を咲かせていました。これはコバノコゴメグサ

イブキジャコウソウ。芳香がするので、ハーブの一種と見なされています。

ミヤマダイコンソウ。バラ科の花ですが、バラ要素がいっさい感じられません。

山頂が近づくにつれて、いよいよ道が険しくなって来ました。赤岳と言われて多くの人がイメージするのは、こうした岩場の光景なのではないでしょうか。

足場がしっかりとしているので、見た目の怖さとは裏腹に難しくはありません。むしろ非常に楽しいアスレチックです。

すれ違い待ち等もあり、道は渋滞を起こしていました。流石は大人気の百名山です。

キレットコースと合流する竜頭峰分岐を通過します。ここを過ぎれば、山頂はもう目と鼻の先です。

9時55分 赤岳に登頂しました。行者小屋からは1時間50分掛かりました。きっかり標準コースタイム通りです。

ちなみに日本百名山の著者である深田久弥は、赤岳ではなく八ヶ岳と言う名称で百名山に選定しています。数多くの名峰がひしめく八ヶ岳連峰にあって、赤岳のみを選ぶわけにもゆかなかったのでしょうね。

赤岳は信州の山であるイメージが強いですが、山頂には山梨百名山であることを示す標識が立っていました。ちょうど赤岳の山頂が、長野県と山梨県の境界になっているようです。

山頂に立つ赤嶽神社。赤岳は古くからの信仰の山でもあります。いかにも修験者が好みそうな、岩々しい山ですからね。

ほんの一瞬でしたが、ガスが晴れてお隣の阿弥陀岳が見えました。あちらも、かなり急峻な姿をしておりますな。

赤岳には北峰と南峰の二つのピークがあります。北峰には赤岳頂上山荘が立っています。

八ヶ岳は、通称小屋ヶ岳なんて呼ばれるほど山小屋だらけの場所ですが、それにしても、山頂にまで小屋があると言うのは凄いですね。

ここで山荘オリジナルの山バッジを購入しました。2個入りで1,000円でした。

北峰から見た南峰です。次から次へと登ってくる登山者で、山頂は大混雑していました。やはり日本百名山の肩書が持つブランドパワーは伊達ではないようですな。

ガスが取れないものかとしばし山頂で待機するも、一向に晴れてくれません。諦めて下山を開始します。

4.地蔵尾根を通って下山

下山は、登ってきたのとは反対側の横岳方向に向かって下ります。

こちら側もまた、物凄い急斜面です。岩がむき出しの急坂を、クサリを頼りに下っていきます。

見上げるとこんな勾配です。横着せずに、真面目に背を向けて後ろ向きに下ったほうが無難な傾斜度です。

眼下に赤岳展望荘が見えて来ました。しかし、本当に山小屋だらけの山ですね。

11時 赤岳展望山荘に到着しました。山頂直下の稜線の上にある好展望の山小屋です。屋根の上に乗っているのは赤岳ライブカメラですかね。

数多くの小屋がひしめく山小屋激戦地の赤岳ですが、赤岳展望山荘はその中でも抜群に評判の良い小屋です。ぜひ一度泊ってみたいです。

麓を一望できます。左下に見えているのが行者小屋で、右上に見えているのが赤岳鉱泉です。

山荘の目の前には、高山植物の女王、コマクサが咲いていました。

何故か山小屋の構造物に組み込まれてしまった、山崎パンのコンテナ。何気に凄い存在感です。

正面には、横岳へと続く八ヶ岳連峰の主稜線が見えます。

天気がもつようだったら、横岳から硫黄岳までを縦走して赤岳鉱泉へとくだる周回ルートを歩いてみようかとも思っていましたが、このとおりガスっているので止めました。

ガスの中では、行ってもガッカリするだけでしょうし。

登りに使った文三郎尾根をズームで。こうして見ると、本当に凄い所を通っていますね。

この地蔵尾根もまた、文三郎尾根に負けず劣らずの凄い急勾配な道です。赤岳というのは、何処から登っても鉄壁の布陣の山なんですね。

まるで工事現場か何かのような鉄のハシゴが連続し、一瞬たりとも油断は出来きません。

11時55分 行者小屋に戻って来ました。これでもう危険箇所はありません。あとはゆるりと沢沿いの道を下るだけです。

小屋の前も人で溢れていました。これが大人気な山での三連休の洗礼なのか。。

赤岳はすっかりガスの中です。これでもし晴れていたら、ショックでしばらくは立ち直れなくなりそうではありますが。

この時間からなら、美濃戸口14時45分発のバスに間に合いそうなので、ここらは少し飛ばして行きます。

13時25分 快調に飛ばして、1時間半で美濃戸まで戻って来ました。

ここからはダラダラと林道歩きです。行きと同様に次々と車に追い抜かされます。ああ妬ましい。

最後の林道歩きを小走り気味に通り抜けて、割とあっけなく美濃戸口が見えてきました。

14時10分 美濃戸口に帰還しました。歩き始めてから9時間40分でゴールです。殆ど寝ていないこと考えれば、悪くは無いペースだったと思います。

八ヶ岳山荘の売店で購入したソフトクリームを頂きつつ、バスの到着を待ちます。

ちなみに、温泉ではありませんが、八ヶ岳山荘は日帰り入浴が可能です。あまり広くは無い様で、この日は待ちが発生していたので諦めました。

バスは14時45分発ですが、30分以上前に早々と現れました。

アルピコグループと言えば、高速バスのさわやか信州号で有名です。

ドル箱路線の高速バスに関しては、最新鋭のバスを数多く揃えているアルピコですが、通常の路線バスはと言うと、錆びて朽ち果てる寸前のポンコツ車両が大半を占めています。

このバスもその例に漏れず、尋常じゃない揺れ方でした。空中浮揚をマスターできるのではないかと思うほどに。。

バスの車窓から望む八ヶ岳連邦。完全にガスに飲み込まれています。麓はカンカン照りだと言うのに、なんとも腹立たしい限りです。

三連休の最終日とあって、あずさの指定席はすでに完売でした。なんとか自由席を確保して、無事帰還です。

赤岳は展望、スリル、登り応えのすべてにおいて及第点以上を誇る、非常にポテンシャルの高い山です。

今回の山行きでは天気の都合で日帰り弾丸登山となってしまったしたが、やはり赤岳のような名峰を日帰りで登るのはなんと勿体無い話です。自分でやっておいて言うのもなんですが、日帰りは推奨しません。

赤岳鉱泉あたりにテントを張って、横岳と硫黄岳辺りと一緒に登るのが、赤岳を最もおいしく味わいつくせる山行きなのではないでしょうか。ついでに阿弥陀岳にまで足を伸ばせれば、更に満足度が高まること間違い無しです。

山が好きならば、必ず抑えておくべき必須の山であることは間違いありません。あらゆる人にオススメします。

<コースタイム>

美濃戸口(4:50)-美濃戸(5:40)-行者小屋(7:45~8:05)-赤岳(9:55~10:30)-赤岳展望山荘(11:00)-行者小屋(11:55)-美濃戸(13:25)-美濃戸口(14:10)

完

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント