三重県鈴鹿市にある入道ヶ岳(にゅうどうがたけ)から、三重県と滋賀県の境界にまたがる鎌ヶ岳(かまがたけ)及び御在所岳(ございしょだけ)までを縦走してきました

いずれも三重県と滋賀県の境界を形成する鈴鹿山地の南部に位置しており、鈴鹿セブンマウンテンと呼ばれる山に含まれています。3座共に日帰りで比較的手軽に登ることが可能な山ですが、繋げて歩くとなると切れ落ちた痩せ尾根が連続するなかなかの険路となります。

鈴鹿セブンマウンテンの全山踏破を達成すべく、険しき道程を歩いて来ました。

2024年11月13日に旅す。

今を遡ること5ヵ月間の6月上旬のこと。

鈴鹿セブンマウンテン全山縦走という目標を掲げて意気揚々と現地へ赴いた私は、想像を上回るアップダウンの連続にすっかりと打ちのめされ、その後の道迷いなどもあり、5座目の御在所岳までで途中リタイアするという結果に終わりました。

この時に登れなかった鈴鹿セブンマウンテン残り2座の鎌ヶ岳および入道ヶ岳については、いずれは再訪して踏破せねばならないと思い機会をうかがっていました。

そして今回、山陰地方の伯耆大山へ登った帰路に、せっかく名古屋を通るのだからと言う事で、行き掛けの駄賃ならぬ帰りがけの駄賃で訪問してきました。

今回の訪問では、前回計画でゴール地点になるはずだった椿大神社(つばきおおがみやしろ)からスタートして、入道ヶ岳から反対向きに御在所岳を目指します。

鈴鹿セブンマウンテンの中で南端に位置している入道ヶ岳は、比較的簡単に日帰りで登れることから、登山者に人気の高い山です。

しかし、簡単なのは入道ヶ岳の山頂まででした。入道ヶ岳から鎌ヶ岳に至るルート上には鎌尾根と呼ばれる難所があり、まるで鋸の刃のように小刻みなアップダウンを繰り返す険路となっています。

前回訪問時にも散々辛酸をなめましたが、多雨地帯である鈴鹿山地の稜線は基本的にどこも浸食が激しく、稜線を繋げて歩く縦走登山のハードルは高めです。

何とか御在所岳まで辿り着いて前回の軌跡とつながりましたが、前回同様に鈴鹿の山は決して甘くないと言うことを散々思い知らされた1日でした。

おまけ扱いのつもりが伯耆大山よりもよほどしんどかった、鈴鹿セブンマウンテン取りこぼし回収の記録です。

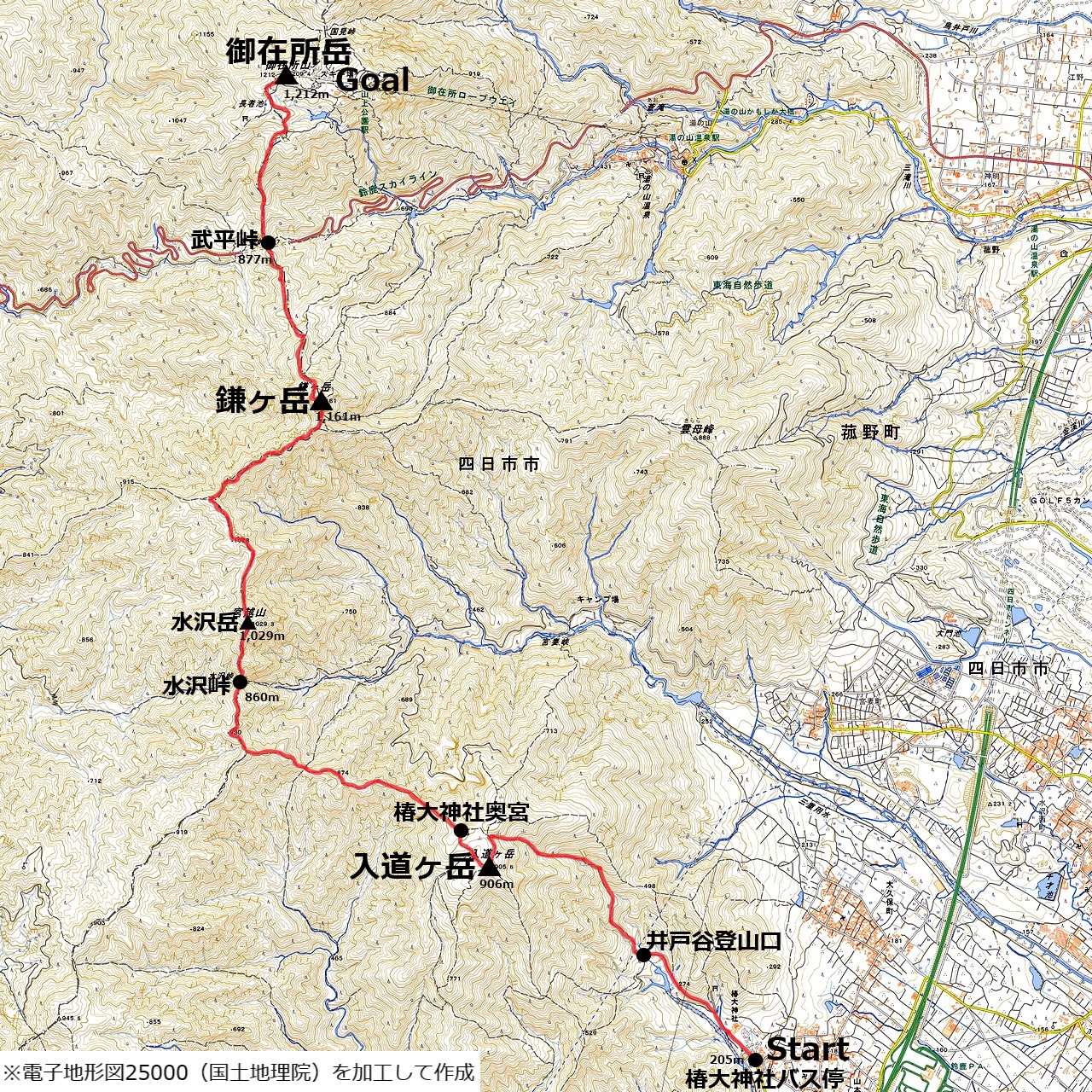

コース

椿大神社バス停からスタートして、井戸谷コースを登り入道ヶ岳へ登頂します。入道ヶ岳からは尾根に沿って北上し、水沢岳をへて鎌ヶ岳へ。

鎌ヶ岳からはいちど武平峠まで下り、そこから御在所岳へ登り返します。御在所岳山頂からはリフトとロープウェイを乗り継いでラクラク下山します。

鈴鹿セブンマウンテンのうち、南寄りの3座を巡る行程です。

1.入道ヶ岳登山 アプローチ編 近鉄線と路線バスで言行く、伊勢国一宮への旅路

大都会名古屋よりおはようございます。昨日は鳥取県にある伯耆大山に登っており、帰路の途中で名古屋の格安ビジネスホテルに宿泊していました。

近鉄名古屋線で四日市を目指します。本日は平日ですが、通勤ラッシュの動線とは反対向きになるからから、さほど混雑はしていませんでした。

7時26分 名古屋から30分少々の乗車時間で、近鉄四日市駅に到着しました。漠然と私鉄の方が運賃が安いだろうと思っていたのですが、四日市までなら実はJRの方が安いと言う事実を後から知りました。

椿大神社行きのバスが発着するのは、三重交通の6番乗り場からです。駅前からは少々離れた場所にあり、一見さんにはわかりにくいかもしれません。東出口から出て、アーケード沿いにまっすぐ進めばよいだけです。

7時51分発の椿大神社行きに乗車します。当日の朝に東京発だと、この朝一の便にはどうやっても間に合いません。

本日歩こうとしている行程はコースタイム的にまあまあシビアなので、この時間のバスの乗れないと踏破は難しいと思います。

途中にある四日市四郷高校の学生たちが大勢乗車し、車内はほぼ満員状態となりました。朝っぱらから一目で遊びに行くとわかる格好をしている私は、彼らからすればあり得ないほどに邪魔だったことでしょう。なんと言うか、スマンのう。

学生たちが降りて行き、賑やかだった車内が静かになったところで、目指す入道ヶ岳と鎌ヶ岳の姿が見えて来ました。さほど標高が高い山ではないことから、ぱっと見ではそれほど大変そうな山には見えません。

8時54分 近鉄四日市駅からおおよそ1時間の乗車時間で、終点の椿大神社バス停に到着しました。三重交通は交通系ICカードに対応しています。

椿大神社と書いて「つばきおおかみやしろ」と読みます。なかなか変わった読み方をする神社ですが、伊勢国の一宮であると言う事実を現地で知りました。

漠然と伊勢国の一宮は伊勢神宮だろうと思い込んでいたので、意外な感じがしました。そんな有名な場所だったのですね。

2.谷沿いに登り上げる井戸谷コースを登る

椿大神社は関東在住のハイカーにもお馴染みの、東海自然歩道のルートにも組み込まれています。高尾山や丹沢の周辺で目にするコースが、三重県にまで続いているというのは、なんだか不思議な気分です。

なお、東海自然歩道のコースは山間をかすめているだけで、鈴鹿山地の稜線上にまでは登りません。今から歩く登山道は、東海自然歩道からは外れています。

道標によれば、最短ルートでの山頂までのコースタイムは1時間45分とあります。日帰り登山の対象としては、手軽と言えそうなボリューム感です。

身支度を整えて、9時に行動を開始します。椿大神社の敷地内には入らずに、その脇道を道なりに進みます。

歩き始めて程なく北尾根コースの登山口が現れました。ここから登ると少し遠回りになるようなので、素通りして最短ルートである井戸谷コースの登山口へ向かいます。

奥にある椿オートキャンプ場までは、舗装された道が続いています。ウォーミングアップ代わりにはちょうど良い塩梅です。

続いて二本松尾根コースの案内が現れましたが、ここも素通りします。入道ヶ岳は、椿大神社からだけでも3つのルートが選べます。日帰りで登る場合は、ピストンではなく周回ルートを取ることも出来ます。

道標にも案内があったオートキャンプ場の脇を通ります。平日と言う事もあり、周囲には人影もなく閑散としていました。

堰堤に大量の土砂が堆積している鍋川にぶつかりました。登山口は対岸あるため、この土砂の上を横断します。

今日は11月にしては高めの気温で、空気がかなり霞んでいますが、下流方向に何となく伊勢湾らしき海が見えています。

川幅の割に水量はすくなく、一跨ぎに渡れます。おそらく水流の大部分は、この土砂の下を伏流しているのでしょう。なお当然のことながら、井戸谷コースへ雨の日に訪問はするのは推奨しません。

9時20分 井戸谷登山口まで歩いて来ました。登山開始時刻としてはだいぶ遅くなってしまいましたが、公共交通機関頼みの身の上としては、致し方ありません。。

登り始めて早々ですが、再び鍋川の対岸に渡ります。井戸谷コースは基本的に最後までずっと鍋川の本流沿いで、この先にも何度か渡渉があります。

まるで奥多摩のような杉の植林が広がっていました。里の近くにある山の宿命のような光景と言えますが、わざわざ三重県まで出向いてきておきながら、結局は奥多摩のような光景を見せられるというのも、やるせない気分になります。

幸いにも杉林の登りはそれほど長くは続かず、すぐに沢沿いの道に戻りました。冷たく湿った空気が気持ちの良い空間です。

谷の幅が狭まったゴルジュ帯の中を直接歩きます。山頂までの最短距離だからと言う理由で選んだ井戸谷コースでしたが、純粋に歩いていて楽しい良ルートだと思います。

かなりの急勾配な場所もありますが、しっかりとクサリが整備されていました。全般的に登山道の整備状態は良好です。・・・入道ヶ岳の山頂まではね。

プレハブの掘っ立て小屋がありました。昔はワサビ田でもあったのでしょうかね。

そう思いながら正面にまわると、避難小屋と書かれた表札が掲げられていました。だいぶ字が擦れてしまっていて頭の方が読めませんが、おそらく井戸谷避難小屋と言う名称です。

内部には床板すらなく、土の上に直接ベンチが置かれているだけでした。避難小屋と名乗ってはいますが、実態としては休憩所と言ったところでしょうか。

3.海を見下ろす鳥居が印象的な入道ヶ岳の頂

避難小屋を過ぎて以降も、谷沿いに道が続いています。たまに折り返しなどを挟みつつも、急登と言うほどでもない淡々とした登りがしばしの間続きます。

いつの間にか沢を流れる水流が無くなりました。そろそろ源頭が近そうです。

紅葉が良い感じに色づいています。ちょうど時期的には鈴鹿の紅葉シーズンのど真ん中くらいのはずですが、山の上の方はどんな状況でしょうか。大いに期待しておきましょう。

最後の方は、頭上が大きく開けたU字谷になっていました。地形的にきっと冬は雪崩の巣になるのでしょう。鈴鹿山地は琵琶湖上空からの湿った空気が直接ぶつかる位置にあるため、冬にはまとまった量の降雪があります。

背後を振り返ると、かなりモヤーと霞んではいますが伊勢湾が見えました。頭上が開けて直射日光に晒された事により、暑くなってまいりましたぞ。

井戸谷を抜けて稜線の上まで登って来ました。入道ヶ岳の山頂周辺には背の高い樹木があまりなく、一面のアセビに覆われています。

ここから山頂までもうあまり標高差は残っておらず、水平移動に近い道となります。こうした海を望みながら歩ける道は、個人的には大好物です。入道ヶ岳の事も大いに気に入りました。

だいぶ霞んでいて不明瞭ですが、濃尾平野の先に大柄な山が佇んでいるのが何となく見えます。方角的におそらくは木曽御嶽山(3,067 m)です。そのさらに左奥にあるのは乗鞍岳(3,026m)かな。

入道ヶ岳のシンボル的な存在である、山頂の鳥居が見えました。山頂周辺に樹木が無く禿山状態になっているのは、ちょうど強風の通り道になる場所だからです。

10時40分 入道ヶ岳に登頂しました。山頂標識らしいものが見当たりませんが、この鳥居が立つ場所が最高地点と言う事で良いのだろうか。

入道ヶ岳は山そのものが椿大神社のご神体とされており、この鳥居も椿大神社によって建てたられたものです。

鳥居の正面から、伊勢国の平野部と伊勢湾を一望できます。標高1,000メートルにも満たない山からのものとは思えないクオリティの眺望です。伊勢国の一宮が座す場所としては申し分のない立地と言えるでしょう。

今朝バスに乗った四日市の市街地も、この通り良く見えています。四日市と聞くとどうしても公害病のイメージしかなく、海際にある石油化学コンビナートがいかにも物々しく感じられます。

今日この後に目指す、鎌ヶ岳と御在所岳も姿を見せました。ぱっと見の印象ではそれほど遠いようには見えず、案外あっさりと辿り着くのではないかと、この時はそう思っていました。

こちらの鋭利な山頂部を持つ山が鎌ヶ岳です。反対の御在所岳側から見た時にもかなり急峻な姿をしており、全方位に切り立った鋭鋒であることが伺えます。通称、鈴鹿の槍ヶ岳ないしはマッターホルンなどと呼ばれていたりします。

この時私は山頂の部分にばかり気を取られており、その手前に見えている稜線が恐ろしくギザギザとしている事には、さほどの注意を払っていませんでした。

この後に散々思い知らされる事になるのですが、それはまだ先の話です。

こちらがゴール地点になる予定の御在所岳です。鈴鹿山地の山の中では人気知名度共に最も高く、山頂までロープウェイで登ることが出来ます。

私はどちらかと言うと登りよりも下山で楽をしたいので、下山の際にロープウェイを使えるようしようと考えて、椿大神社スタートにした次第です。

登りで楽がしたいと言う人は、反対向きに歩いたほうが良いかと思います。

4.痩せ尾根が連続する、容易ならざる水沢峠への道程

11時10分 まだまだ先は長いので、前進を再開しましょう。山頂にある道標上に水沢岳や鎌ヶ岳の名前はありませんが、池ヶ谷コースと書かれている方へ進みます。

なにしろ御在所岳ロープウェイの営業終了時刻である17時までにはゴールする必要があるため、コースタイム的にあまり余裕はありません。

山頂のすぐ脇が樹木の無いすり鉢状の地形になっています。どういう自然の力が作用した結果こういう地形が生まれるのか、メカニズムが全く想像できませんが、ともかく印象に残る光景です。

すり鉢の底へ下って行くと池ヶ谷方面への分岐がありますが、ここは直進です。ちなみに池ヶ谷方面へ下ってしまうと、降りた先に公共交通機関は存在しません。

ここからイワクラ尾根コースを辿り、鎌ヶ岳との間の鞍部となる水沢峠を目指します。標高差がほとんどない割にはコースタイムがやけに長めなのが気になると言えば気になりますが、ひとまずは気にしないことにします。

ルートからはほんの僅かに逸れますが、椿大神社の奥の院があるらしいので、ちょっと寄り道します。

鳥居と小さなお社があるだけの、控えめの奥の院がありました。お賽銭箱が置いてありますが、小銭を回収するために定期的に誰かがここまで登ってきているのだろうか。

寄り道はこれくらいにして先へ進みましょう。イワクラ尾根ルートに入るなり、周囲からはパタリと人影が無くなりました。どうやら鎌ヶ岳まで縦走する人は圧倒的に少数派であるらしい。

前方の視界が開けて、今から歩く稜線が一望できました。なるほど、なかなかアップダウンが激しく、一筋縄では行かなそうな尾根が連なっています。

ここから先は、あまり一般向けであるとは言い難い道になります。引き返すのであれば今のうちです。歩き切る覚悟は出来ましたか?出来たのなら前進しましょう。

急勾配の痩せ尾根に沿って、一気に標高を落とします。そうそう、鈴鹿の稜線というのはどこもこんな雰囲気でした。段々と前回訪問時の事を思い出して来ましたよ。

鈴鹿山地南部の山の多くは、花崗岩でできた山です。花崗岩は風化しやすく、真砂と呼ばれる粒の粗い砂地になります。真砂が堆積した地面は大変滑りやすく、特に下る際には神経を使います。

砂地の痩せ尾根をおっかなびっくりに下って行くと、今度は花崗岩の岩壁に行く手を阻まれました。ええ、まさかこれを登れと言うのでしょうか。

周りをよく観察すると、左脇にしっかりと迂回する道がありました。申し訳程度にロープが張られていますが、ロープのすぐ外は鋭く切れ落ちています。端的に言うと、とても怖い。

迂回と言っても、だいぶ崩落が進んでいて木の根が半分浮いています。登りはともかく、ここを降りるのは相当怖そうです。

ぽっかりと穴が開いていたりして、油断がなりません。うっかり穴にはまって身動きが取れなくでもなった日には、偶然通りかかった人に発見してもらえる望みはあまりない場所です。くれぐれも慎重に参りましょう。

期待していた通り、紅葉は良い感じに色づいています。アセビなどの常緑樹の割合が多めなため、山一面が錦織に染まるような紅葉ではなく、ポツポツと疎らに紅葉しています。

しかし歩けど歩けど、一向に鎌ヶ岳に近づいている感じがしないのですが。ひょっとして、この縦走コースは意外とキツイのではなかろうか。

宮妻峡方面への分岐が現れました。別名で水沢紅葉谷とも呼ばれており、紅葉の名所としてそれなりに知名度がある場所です。

宮妻峡には一応は路線バスで行くことも可能ですが、土休日は本数が極端に少なく、事実上平日限定となります。

分岐を過ぎると、県境の尾根に向かって急登が始まりました。イワクラ尾根はなかなか一筋縄では行きませんぞ。

一枚岩をよじ登る、クサリ場ならぬロープ場もあります。なるほど、距離の割には長めのコースタイムが引かれている理由が良くわかって来ました。

鈴鹿セブンマウンテンの全山踏破を目指した前回訪問は、結果として5座目の御在所岳で途中リタイアした訳なのですが、今にして思うとそれで正解でした。

2日連続で10時間以上歩いた疲労がたまっている状態で、さらにはテントを担いでこの尾根を安全に通行することができたかと問われると、かなり疑わしいです。

鎌ヶ岳の手前に、大きな山が立ちはだかっているのが見えます。水沢岳(すいざわだけ)と呼ばれているピークで、鎌ヶ岳に戦いを挑む前にまずはこの山を乗り越える必要があります。

イワクラ尾根の前方を横切る、県境尾根に合流しました。名前の通り、三重県と滋賀県の境界となっている尾根です。この先はゴールの御在所岳までずっと、県境のラインに沿って進みます

イワクラ尾根よりも歩きやすくなると良いなと期待していたのですが、相変わらずのアップダウンが続いています。そうそう、鈴鹿の稜線というのは確かにどこもこんな感じでした。北から南まで、鈴鹿さんは一貫していてブレませんな。

12時50分 水沢峠まで歩いて来ました。ここが本日の行程における、ほぼ中間地点となります。これでまだ半分なのかと、前途に対して暗澹たる気分になりました。

かつては近江と伊勢を結ぶ道として利用されていたという峠ですが、いまではごく僅かな登山者が通り抜けるだけの静かな場所です。ここからは後半戦と言う事で、気合を入れ直していきましょう。

5.まるで鋸のごとき鎌尾根を越えて鎌ヶ岳へ

峠を過ぎると、すぐに水沢岳への登りが始まりました。足元は風化した花崗岩で滑りやすく、安全のためにトラロープが張られています。有難く活用させてもらいつつ、手もフルに使ってよじ登っていきます。

旨を突くような急登を何とか登りきると、花崗岩が露出した見るからに眺めが良さそうでかつ危なそうな場所に出ました。

ここまで歩いて来たイワクラ尾根の全容が一望できました。こうして遠巻きに眺める分には、そこまでキツそうには見えませんが、実際に歩いてみないと分からないことはあるものです。

途中で偽ピークをはさみつつ、ようやく山頂らしき場所まで登って来ました。

13時15分 水沢岳に登頂しました。ただの通り道程度にしか認識していなかったピークでしたが、侮れない防御力でした。

ちなみに国土地理院の地図上では、宮越山と言う名称になっています。

宮越山の方が本来の名称であるようですが、かつて水沢峠はそれなりに名の知れた場所であったため、峠のすぐ傍らにある山であることから、自然と水沢岳と呼ばれるようになってしまったらしい。

展望は一部だけが開けており、四日市と伊勢湾がよく見えます。入道ヶ岳から見えていた光景と、あまり違いはありません。

反対側には、これまた鈴鹿セブンマウンテンの一つである雨乞岳(1,238m)の姿がありました。鈴鹿山地の中でも特に奥まった位置にあり、前回の訪問時に散々苦労させられた山です。

こうして遠目から眺める分には、放牧的でとても歩き易そうな山に見えるのですけれどね。

前方に鎌ヶ岳に至る道程が一望できました。この先にもまだまだ幾多ものアップダウンが待ち構えているのが一目瞭然です。うーむ、この縦走コースは意外とキツイのではなかろうか。(2度目)

特にここは見るからに危なげです。登山道がどこをどう登るのか想像もつきませんが、今はともかく先へ進みましょう。

遠くに見えている前途に軽く不安を覚えた矢先でしたが、核心部はすぐ足元に潜んでいました。水沢岳からの下りは、花崗岩が露出して大きく浸食が進んでいました。

迂回路があるのではないかと思い周囲をキョロキョロと見回しましたが、それらしき道筋は発見できません。どうやらここを下れと言うことのようです。

下りきった所から振り返えると、この絶壁です。途中からはロープがありましたが、下り始めの部分でかなり肝を冷やしました。

相変わらず地形図上には現れないような細かいアップダウンが連続しています。一つ一つは大した登りではないのですが、累積疲労がボディブローのようにじわじわと効いて来ます。

先ほどの見るからに危なげな岩場を正面に捉える位置まで歩いて来ました。やはり迂回路があるようには見えないので、乗り越えて行くしかなさそうです。気乗りがしませんなあ。

前方に気を取られていると、すぐ足元に核心部があると言うパターンがここでも繰り返されます。つまり、安全な場所はあまりないと言うことです。よそ見をしていないで集中しましょう。

こんどこそ危なげな岩の直下までやって来ました。衝立岩と言う名称が付けられていました。流石にここから直登しろとは言われず、登山道は左側から回り込んでいきます。

ここからはしっかりと岩場になります。手足を乗せるステップは豊富にあるので、クサリ場としての難易度はさほど高くはありませんが、結構長々と登らされます。

ようやく鎌ヶ岳の山頂を目の前に捉えました。しかしその手前にもう一山、越えねばならないピークが達は立ちはだかっているのが見えます。いい加減もう、だいぶしんどくなってきているのですが。

木の根によって辛うじて崩落を免れているかのような、両側が切れ落ちた痩せ尾根が続きます。イワクラ尾根も相当な道でしたが、危険度のステージはより上昇したように感じられます。

進むにつれて、もう一山どころではなく二山も三山もありました、まるで鋸の刃であるかのなギザギザな稜線ですが、鎌尾根と呼ばれているらしことを後から知りました。

一体幾つのピークを越えたのか最早覚えていませんが、今度こそ鎌ヶ岳の正面まで辿り着きました。鈴鹿の槍ヶ岳と言う異名の通りに、槍の穂先とよく似た見た目をしています。何なら隣に子槍っぽいピークまでしっかりとあります。

尾根が完全に途切れてしまっていて焦りましたが、どうやらこの隙間から鞍部へ下るらしい。ただのシュートの様にも見えますが、これが正規のルートです。

ここまでだいぶ悪戦苦闘を強いられましたが、ようやく鎌ヶ岳の御本体に取り付きます。いったい誰でしょうね、案外あっさりと辿り着くのではないかなどと、甘すぎる見通しをしていた人は。

流石にこの岩壁を直登するのは無理と見えて、子槍もどき(仮称)との間から登って行くようです。それでも十分過ぎるほどには急勾配ですが、鎌尾根に比べれば幾分マシな道です。

振り返ってみた鎌尾根は、こんなにもギザギザな姿をしていました。ヒエッ、恐ろしや。我ながらよくもまあ、こんな所を歩いたなと思わせるような道程です。

水沢岳から鎌ヶ岳に至る区間の登山道は全般的に荒れ気味で、いつ通行不能になってもおかしくはなさそうな状態にあります。訪問を考えている人は、早めに訪れた方が良いかもしれません。

山頂の直下は、手もフルに使ってよじ登る系の道です。ラストスパートをかけていきましょう。

山頂らしき空間まで登って来ました。鳥居と小さなお社があり、山頂標識は鳥居の先へさらに進んだ場所にあります。

14時50分 鎌ヶ岳に登頂しました。思わぬ苦戦強いられましたが、何とか鈴鹿セブンマウンテン全踏破を達成しました。

当初想定していた時間よりも、到着がだいぶ押してしまいました。入道ヶ岳から鎌ヶ岳までの縦走路は、およそ一般向けであるとは言い難く、玄人向けだと思います。

それで当のおまえ自身は玄人なのかと問われてしまうと、何とも言えませんけれどね。

武平峠を挟んだ谷向かいに、御在所岳が佇んでいます。あそこが本日のゴール地点な訳ですが、この後の行程は一度下山してからもう一度登り直すようなものです。今から気乗りがしませんな。

反対側にはここまで歩いて来た県境尾根が連なります。標高1,000メートル少々でしかない山脈とは思えない山深さがある光景です。

宮妻峡の谷を挟んだ向かいに、スタート地点の入道ヶ岳が見えています。こうして眺める分には、やはりあまり遠そうには見えないから不思議なものです。

気温が下がって来たのか、朝の時点よりも靄が少なくなり伊勢湾が良く見えました。武平峠からサクっと登ってきた登山者には、この達成感は到底味わえないことでしょう。

6.ロープウェイの営業終了時間が迫る中を、御在所岳へ駆け上がる

何やら既にやり切ったかのような達成感につつまれてしまっていますが、前回のリタイア地点である御在所岳までを繋げないことには、鈴鹿セブンマウンテン縦走は完成しません。

15時10分 武平峠に向かって下山を開始します。御在所ロープウェイの営業終了時間が17時であること考えると、すでにコースタイムにはまったくバッファがありません。ここから少しばかりペースを上げて行きましょう。

槍ヶ岳の穂先の様に見えていた岩壁を横目にしながら急坂を下って行きます。当然落ちたらタダではタダでは済まないので、慎重に下りましょう。

鎌ヶ岳は基本的にどこから登ろうが、全方位が急峻な山です。鎌尾根よりはいくらかマシではありますが、武平峠側もザレ気味の急坂が続きます。

ここでコースタイムを巻こうとするのは極めて危険なので、焦りは禁物です。慌てなくても、巻ける場所はこの先にしっかりとあります。

急坂がひと段落した場所から山頂を振り返ってみ見ると、この見上げる急勾配です。こちら側から登るにしても、十分すぎるほどにはしんどそうです。

峠の近くまで下りてくると、ほぼ水平移動に近い道になりました。ここからはペースを上げて巻いていきますよ。

15時50分 武平峠まで下って来ました。ここから直接湯の山温泉駅へと下ることも出来ます。今エスケープすれば、御在所岳の山頂まで行ったけれどロープウェイに間に合わなかった場合よりは傷が浅く済みます。脱出すべきか否か。

武平峠から駅まで直接歩いて下った場合のコースタイムは、2時間を越えます。ロープウェイの利用を前提として考えた場合は、御在所岳まで登り返した方が下山が楽になると言う、奇妙な逆転現象が発生します。

ロープウェイに間に合えばラクラク下山。間に合わなければ、登り返した分が追加されたおよそ3時間のヘッドライト下山。さあ、いまから取るべき道はどちらだ。

ラクラク下山したい!と言うことで、登り返しを選択しました。間に合いさえすれば下山のことはもう考えなくても良いのですから、足を残すことは一切考えないで全速力で駆け上がります。

途中からは花崗岩の岩場になりました。短い距離ではありますが、武平峠からの御在所岳は、変化に富んでいて純粋に楽しい道だと思います。

振り返ってみた鎌ヶ岳です。鎌尾根の途中から見た時ほどのインパクトはありませんが、鈴鹿セブンマウンテンの中では一番見た目がカッコいい山だと思います。

殆ど写真も撮らずに駆け上がったので、場面は一気に飛んで舗装された道がある山頂部まで登って来ました。途中まではしっかりと登山道だったのが、いきなり人工的な光景に変わるものですから、2度目の訪問とは言えども困惑します。

見覚えがある光景に合流しました。これで前回リタイアした時の軌跡と無事に繋がりました。目標は達成されましたが、せっかくここまで来たのですから、山頂の土もしっかりと踏んでおきましょう。

ロープウェイとリフトで登ってこれてしまう山頂であるため、山頂はラフな格好をした観光客で溢れていました。ここでは山登りの格好をしている人の方が、むしろ浮いた存在です。

16時35分 御在所岳に登頂しました。全速力でかっ飛ばした甲斐もあって、ロープウェイには余裕をもって間に合う時間に登ってこれました。

琵琶湖に向かって夕日が沈んでいきます。狙っていた訳ではありませんでしたが、思わぬ画になる光景を拝むことが出来ました。

御在所岳の山頂からロープウェイ山頂駅までは、歩くと20分くらいはかかる距離ですが、こちらのリフトで移動することが出来ます。料金は片道400円です。

リフト下山最高ぅー。最近はあまり目にしなくなった一人乗りのリフトです。ちなみに、スピードはすごくゆっくりです。

リフトからロープウェイと、文明の利器を乗り継いでラクラク下山します。ロープウェイの下り片道料金は1,500円です。リフトと合わせて締めて1,900円となります。

どうしても1,900円を払うのが嫌だと言う人は、およそ3時間をかけて歩いて下ってください。私は当然ラクラク下山をしますけれどね。

ロープウェイの窓から見た、黄昏時の鎌ヶ岳です。なんだかんだで、ほぼまる一日を費やしたロングトレイルとなりました。

山麓駅まで下ってくると、辺りはもうすっかりと暗くなっていました。11月にもなると、陽がだいぶ短くなりました。

真っ暗なバス停でアクアイグニス行きの最終バスを待っていたのですが、やって来たのは「バス運転士になりませんか」行きでした。・・・って、そんな訳あるかい。

湯の山駅では下車せずに、終点のアクアイグニスまでやって来ました。帰宅前にここでひと風呂浴びて行きます。

このアクアイグニスは、日帰り温泉とオーガニック食材の販売店などが合体した、よくわからない複合施設です。前回訪問時にも立ち寄りましたが、風呂は真新しくて綺麗だし、入浴料も安めで言うことなしです。

一つだけ難点をあげるとしたら、駅からは少し離れた場所にあることでしょうか。すでにバスは終わってしまっている時間であるため、ひと風呂浴びた後は駅まで歩いて戻ります。

湯の山温泉駅に辿り付いた時には、時刻は間もなく19時になろうとしていました。

無事に宿題をやり遂げた達成感と共に、東京への長い帰宅の途に付きました。

5ヵ月越しの宿題であった鈴鹿セブンマウンテンの完登は、だいぶヘロヘロになりつつもなんとか無事に完遂されました。伯耆大山に登った帰りがけのついでくらいに考えていた山行きでしたが、蓋を開けてみれば2日目の方がよほど過酷な行程でした。

鎌ヶ岳から水沢岳を越えて入道ヶ岳に至る区間は、歩く人の数は少なく登山道も全般的に荒れ気味です。恐らく、鈴鹿セブンマウンテン縦走と言う明確な目的がある人以外には、ほとんど歩かれていないのだろうと想像します。

今回巡った3座の山は何れも、単体で登る分には日帰り登山の対象として手軽と言える存在です。無理して繋げようとしない限りは、さほど苦労することもなく頂に立つことが出来ます。

首都圏在住の人にとってはなじみが薄い山域であろうかと思いますが、冬の豪雪がもたらす独特の景観が大変魅力的な山域です。お近くへお越しの所用がある時などに、足を伸ばしてみては如何でしょうか。

<コースタイム>

椿大神社バス停(9:00)-井戸谷登山口(9:20)-入道ヶ岳(10:40~11:10)-水沢峠(12:50)-水沢山(13:15)-鎌ヶ岳(14:50~15:10)-武平峠(15:50)-御在所岳(16:35)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント