鳥取県大山町にある大山(だいせん)に登りました。

日本海を見下ろす位置に立つ独立峰の火山で、周囲から見た際に非常に目を引く存在です。鳥取県のシンボル的な存在であり、中国地方の最高峰でもあります。かくも大きくて目立つ山を古人達がほっておくはずはなく、古くから信仰の対象となって来た霊山です。

遠路はるばる、紅葉にもえる山陰地方きっての名峰を巡って来ました。

2024年11月12日に旅す。

今回は東京からははるか遠くの、山陰地方への遠征編です。中国地方最高峰の大山に登って来ました。お、おおやま?

山陰地方のみらず、西日本にある山全体の中でも際だった知名度と存在感を放つ山です。大山そのものを信仰の対象とする大山信仰の始まりは、西暦で言えば8世紀の奈良時代にまで遡ります。

神奈川県にある大山と区別するため・・・なのかどうかは分かりませんが、旧国名を頭に被せて伯耆大山(ほうきだいせん)と呼ばれる事が多いです。

多くの参拝者が訪れる観光地であり、登山の対象としても非常に人気の高い山です。年間を通じて入山者が多い山ですが、今回は紅葉のタイミングを狙って訪問しました。

人気の山らしく、登山道は大変よく整備されています。むしろ整備され過ぎていると言った方が正確かもしれません。最初から最後までひたすらに階段が続くその光景は、まるで丹沢の大倉尾根のようです。

標高2,000メートルにも満たない山ですが、日本海に面していて冬は豪雪となることから、山頂の周辺は森林限界を超えて展望が開けています。

遠路はるばる、日本海を見下ろす大展望の山を巡って来た記録です。

コース

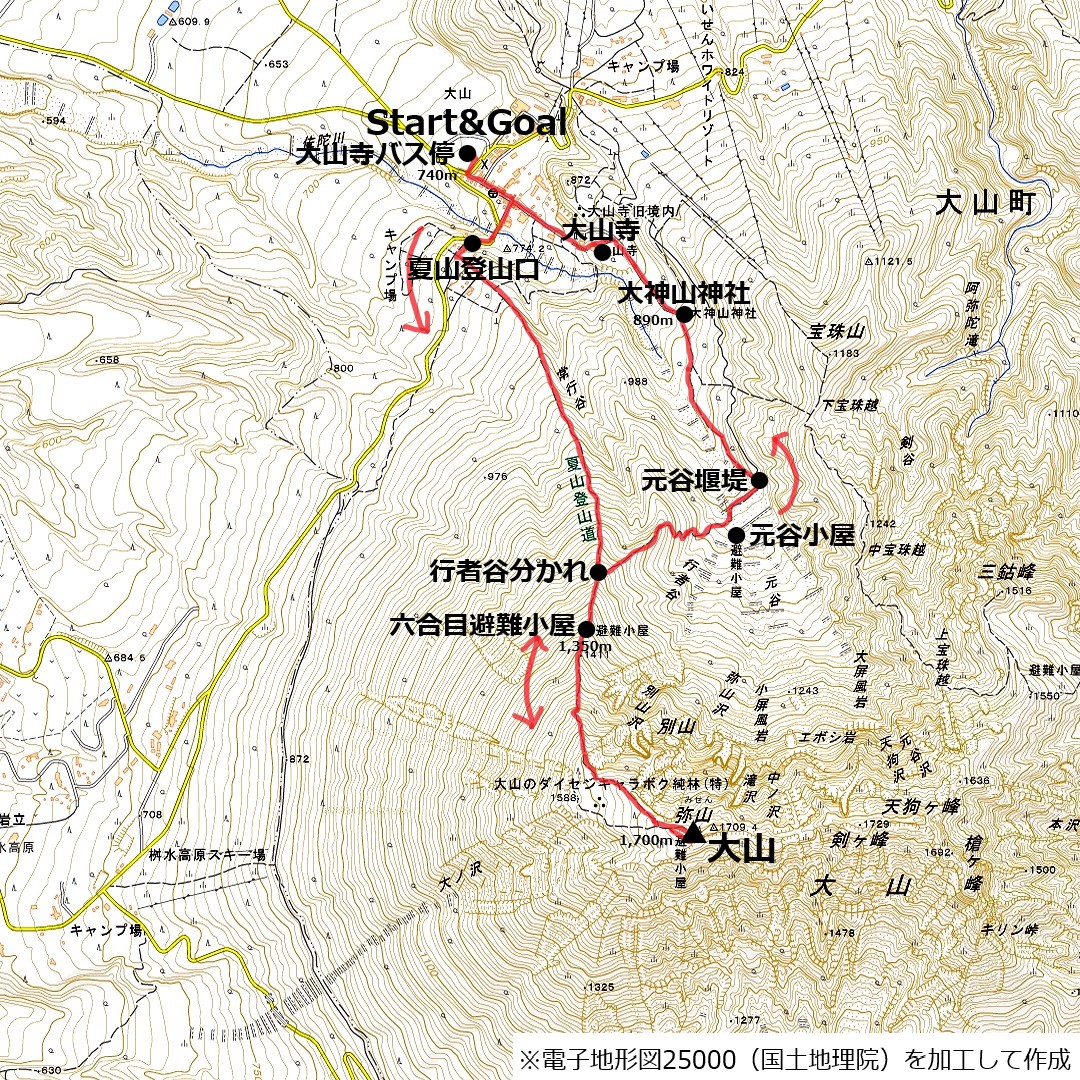

山の中腹にある大山寺バス停からスタートし、夏山登山道から大山に登頂します。下山は途中の行者谷別れから大神山神社を経由して、スタート地点に戻ります。

無雪期の大山登山としては、極めて一般的と言える行程です。

1.大山登山 アプローチ編 鉄道で行く山陰地方への長い旅路

山陰地方はひたすら遠い。

東京から伯耆大山のおひざ元である鳥取県の米子(よなご)へ行く方法としては、飛行機で米子空港まで行くか、それとも地獄の11時間乗車の夜行バスに揺られて行くか。あるいは夜行列車のサンライズ出雲に乗車するなどが考えられます。

いずれの方法にしろ長丁場であり、移動だけでほぼ一日を費やすことになるのは必至と言えます。

11月11日 10時39分 JR東京駅

色々な方法を比較検討した結果、私が最終的に下した結論は普通に電車で行くでした。当初は飛行機を考えていたのですが、米子空港までの直通便はそもそも便数自体が少なく、料金も割高であったため止めました。

一番速くも無ければ安くもない手段ですが、事前の予約も何も必要がないので、なんだかんだで電車での移動が一番気楽ではあります。初日は移動日と割り切っているので、気長に参りましょう。

14時7分 岡山駅に到着しました。この駅に降り立ったのは、今から30年以上昔に四国の松山に行ったとき以来です。当然ながら、記憶にあるのとは全く異なる光景になっていました。

岡山駅からは、伯備線の特急やくもに乗車します。中国山地を越えて山陽地方と山陰地方を結んでいる路線です。

やくもは全席指定で、自由席はありません。当日に現地に着いてからでも普通に空席はありましたが、帰省シーズンなどはかなり早い時点で満席になります。

伯備線は山陽と山陰の境界を形成する中国山地を源頭とする、高梁川の渓谷を沿って遡っていきます。

谷田峠トンネルで県境を越えて鳥取県内に入ると、今度は日野川沿いに下っていきます。やがて車窓に、目指す伯耆大山の姿が見えて来ました。

16時29分 米子(よなご)駅に到着しました。移動だけでほぼ半日近い時間を費やしました。流石に鳥取県は遠かった。鳥取県のみならず、山陰地方に足を踏み入れたのは自身にとって初めての事です。

米子駅の案内放送は、共通語による通常の案内の後に、現地の方言でも案内も行うと言う変わった趣向です。「顔や手を手すりの外に出してはいけんよ。あぶないけぇ」

関西弁とは全く異なる独特のイントネーションで、その名も米子弁と言うらしい。強いて言うなら四国の伊予弁に若干近いような気もします。

明日乗車する予定の大山寺行きのバス停の場所を確認しておきます。探すまでもなく、駅を出てすぐ目の前にありました。

本日の宿のチェックイン予定時刻まではまだ時間があります。この時間を使って、まずは米子市内を軽く観光しようかと思います。

2.米子城跡から大山の姿を鑑賞する

米子へ訪問するに際して、予め目をつけていた場所がありました。市街地の外れの高台の上にある米子城跡です。そこからなら大山の姿が良く見えそうだと思ったからです。

駅から直接歩いて行くとまあまあ距離があり、およそ徒歩20分と言ったところです。路線バスもあるようですが、わざわざバスを待つほどの距離ではないと思います。

飯山(いいのやま)と呼ばれる小さな高台の上に、立派な石垣が残っているのが見えます。米子城は豊臣政権時代にこの地に入封された、吉川広家によって建築されました。

17時 米子城跡登り口までやって来ました。この時間から登り始めると、帰路は確実に真っ暗になるので、予めライトは用意しておきましょう。

山と名乗っているだけの事はあって、思った以上にしっかりと山道でした。地元の人にとっては定番の散歩コースらしく、犬を連れた人の姿が多く目につきます。

街中からも見えていた石垣の下まで登って来ました。米子城は四重天守を持つ、かなり大掛かりな城塞でした。天守の建物は既に失われていますが、石垣のサイズ感からして在りし日の威容は容易に想像がつきます。

石垣の上に回り込むと、期待していた通り真正面に大山の姿がありました。名前の通りに大きい山ですねえ。

大山はおおよそ100万年から40万年前くらいまでの時期に活動していた、相当古い時代の火山です。現在ではすでに噴気活動などは見られず、山体は大きく浸食が進んでいます。

北側に見えているのは中海です。日本で5番目に大きい面積を持つ湖であり、境水道により日本海と直接つながっている汽水湖です。鳥取県と島根県の境界にまたがっており、今見えている対岸は島根県です。

米子の市街地を一望できます。中海と日本海の美保湾と間に挟まれた弓ヶ浜半島の上にある、細長い街並みです。

弓ヶ浜半島は日野川から流入した土砂の堆積のより形成された半島で、もともとは一面の砂浜であったのだとか。今では隙間なく市街地が広がっていますが、かつては鳥取砂丘のような光景が広がっていました。

東横インの青いイルミネーション看板は、遠くからでも本当によく目立ちます。ちなみに、あそこが本日のお宿です。

すっかりと日が暮れたところで、街の灯りがポツポツ灯り始めました。ボチボチ引き上げましょう。

せっかくの機会なので何か米子ならではものを食べたいと思い、米子の名物だと言う牛骨ラーメンを頂きました。名前の通り、豚骨ではなく牛骨でダシを取ったラーメンです。

一口食べた瞬間に牛だと分かる濃厚な味です。たいへん美味しく、全国区で十分に戦える味だと思うのですが、豚骨ラーメンとは違ってほとんど目にしないのは何故なのだろうか。

今宵のお宿にチェックインします。明日に備えて、早々と寝床に入りました。

3.米子駅前から路線バスで大山寺を目指す

明けて11月12日 6時50分

米子駅前のだんだん広場よりおはようございます。昨夜食べた牛骨ラーメンに味を占めて、朝からやっているラーメン屋が無いものかと徘徊するも見当たらず、結局朝食はコンビニ弁当で済ませました。

7時20分発の大山寺行きのバスの乗車します。本日は平日ですが、それでも何人かの登山者の姿がありました。大山の人気の程が伺えます。

出発してて早々に、バスの車窓に大山の姿が見えるようになりました。これほど目立つとあれば、古くから信仰の対象になって来たというのにも納得の存在感です。

8時17分 大山寺バス停に到着しました。ここまでの運賃は730円でした。交通系ICカードには対応していないので、小銭を用意しておきましょう。

目指す山頂が良く見えています。バス停の時点ですでに標高は740メートルあり、山頂までの標高差はギリギリ1,000メートル未満です。

今は綺麗に晴れていますが、正午頃には曇る予報となっています。何とか午前中のうちにサクッと登ってしまいたいところです。

8時20分 身支度もそこそこに、行動を開始します。まずは大山寺の参道沿いに進みます。

背後を振り返ると、スタート地点からすでに海が見えています。最初に見た際に、海上に山が浮かんでいるように見えて、一瞬蜃気楼なのかと思いましたが、島根半島の先端付近が見えているだけでした。

紅葉が良い感じに色づいています。登山口付近が見頃の状態であると言う事は、山の上の方では既に終わってしまっていそうです。

参道沿いには宿や土産物店などが軒を連ねており、温泉もあります。それはすなわち、下山後のひと風呂が始めから約束されているという事です。

このまま参道を登って行くと大山寺に至りますが、途中で右折して夏山登山口へと向かいます。

大山は米子市内から見ると綺麗な円錐形をしているように見えますが、中心部分が大きく崩落しており、元谷と呼ばれる巨大な浸食谷が形成されています。その元谷から流れ出ている佐陀川にかかる、大山寺橋を渡ります。

橋の上から見ると、元谷の崩落面がよく見えています。夏山登山道は、今ちょうど中央付近に見えている浸食面に沿った尾根上にあります。

夏山登山口へとやって来ました。ここから先は最後まで登り一辺倒の道が続きます。最初から気合を入れていきましょう。

4.ひたすら階段が続く夏山登山道

如何にも信仰の山らしい、杉の巨木が立ち並んだ石の階段が続いています。ここで一つネタばらしをしてしまいますと、大山の夏山登山道は、最初から最後までそのほぼすべてが階段です。

登り始めて早々の道すがらに、阿弥陀堂と呼ばれる建物があります。大山寺に現存している建造物の中では最も古く、16世紀中頃の室町末期に建築されたものです。国の重要文化財に指定されています。

修行僧たちが寝泊まりする、いわゆる僧房と呼ばれているものです。最盛期の大山寺には、こうした僧房が全部で42も存在していました。

阿弥陀堂を過ぎると、ようやく観光地ではない登山の領域へと入っていきます。と言っても、石の階段から木の階段に変わるだけですけれどね。

段差がやけに小さい階段で、歩幅と全くあいません。仕方がないので1段飛ばししながら登って行きます。

登り始めて10分少々で、やけにあっけなく1号目が現れました。このペースのままに推移すると、およそ2時間もあれば登頂できてしまう計算になりますが、本当にそんなものなのだろか。

大山の中腹には、西日本の山の中では最大級のブナ林が広がっています。黄葉は今がまさに見頃のど真ん中といったところで、訪問時期としては完璧であったようです。

阿弥陀堂を出発して以降、途中に一切の切れ目もなくずっと階段が続いています。大山登山とは、階段を登ることと見つけたり。

真面目な話、黄葉と言うアクセントが無かったら、退屈極まりない修行の様な登りだろうなとは思います。

ひたすら登り続けているので、短時間で標高がモリモリと上がって行きます。6合目を越える辺りから展望が開けて来ますが、そこまではひたすら我慢と忍耐の登山です。

9時30分 夏山登山口を出発してからちょうど1時間で、5合目まで登って来ました。ここまでは本当にずっと階段でした。

ひょっとするとこの大山の夏山登山道は、丹沢の大倉尾根ですら成しえなかった、夢のオール階段登山道を実現していたりするのだろうか。

5合目を過ぎたところで、ようやく少しだけ背後の展望が開けました。大きな弧を描く美保湾がとても印象的な光景です。

米子の市街地と弓ヶ浜半島の全容がよく見えます。中海はかつては美保湾の一部でしたが、その後長い年月をかけて堆積した土砂によって弓ヶ浜半島が形成されて行き、現在の様に海から切り離された湖になりました。

依然として階段が続いていますが、徐々に周囲は背の低い灌木が目立つようになりました。日本海に直接面している大山は冬の積雪量が多く、6合目の辺りから森林限界を越えます。

9時45分 6合目避難小屋まで登って来ました。大山登山におけるチェックポイントと言ったところで、この先からはさらに傾斜度が増して来ます。

元谷の崩落面が目の前に見えます。相当古い時代の火山である大山は、長年の浸食による開析が着実に進行しています。

万年単位のスパンで見れば、山が現在のような姿をしているのはほんの一瞬の出来事でしかありません。地球はすげえな。

5.大山登山 登頂編 伯耆国を見渡す頂きへ

6合目以降も変わらず階段が続いていますが、岩場もあり多少は登山道らしくなりました。登りはまだ良いですけれど、下山時には相当膝に来そうです。

森林限界を超えたことにより、ここからはずっと背後の展望が開けた状態となります。景観的には、登りよりも下山時の方が気持ちの良さそう道ではあります。

スタート地点のバス停が良く見えています。本当に真っすぐ一直線に登ってきていることが良くわかる光景です。

進行方向の左手には元谷が広がっています。紅葉が見事です。下山時はこの谷底を通るルートから下る予定でいます。

どうしても美保湾と中海の方に視線が向いてしまいます。なかなか特異な地形であり、地学に関心がある人ならきっと強く興味を惹かれると思います。

いやしかし、誇張でもなんでもなく本当にずっと階段なのですが。どうなっているんだこの登山道は。なお、6合目から上は常に頭上が開けた状態となるので、夏は恐らく灼熱地獄だろうと思います。

そうこうしている内に、山頂らしき場所が見えて来ました。冗談のつもりだったのに、よもや本当に夢のオール階段登山道だとは…

頂上近くまで登ってくると、一見するとハイマツの様にも見える針葉樹に覆われた、平坦な空間が広がっていました。

これはハイマツではなく、ダイセンキャラボクと呼ばれているイチイの仲間の樹木です。主に寒冷地に分布する常緑針葉樹で、実は食用になります。

私はイチイと言われると真っ先にイングランドの長弓兵を連想します。これが極めて偏った特殊な思考であると言うことは自覚しています。

ダイセンキャラボクの只中を突っ切る様に木道が整備されていました。道が無かったら、それこそ雪のある時期にしか登れない様な藪山なんでしょうね。

ここまで全く見えていなかった、南側の中国山地の山々が視界に入りました。あまり特長が感じられない低山の群れが、ダンゴ状に連なっています。

木道越しに見た美保湾の光景がとても素晴らしい。まるでカタパルトのよう(?)です。こんな所まで大倉尾根に似ていましたか。

山頂のすぐ近くにまで迫る元谷の崩落地の脇に道が続いています。この様子では、いつかは登れなくなってしまう日が来るのかもしれません。

山頂のすぐ手前に、かなり大きく立派な避難小屋が建っていました。無雪期なら簡単に日帰りが出来てしまう山ですが、天候が荒れることが多い冬季には必要な建物なのでしょう。

山頂はまるで観客席か何かの様なデッキになっていました。オーバーユースによる登山道の荒廃に対応した結果なのでしょうが、最初から最後まで完全防護されている道でした。

10時30分 大山に登頂しました。夏山登山口を出発してから、ちょうどきっかり2時間での到着でした。

なお厳密に言うと、大山の山頂はここではありません。現在地は弥山(みせん)と呼ばれているピークで、最高地点の剣ヶ峰はこのさらに先にあります。

その剣ヶ峰ですが、崩落が激しいため現在は立ち入り禁止となっています。ちなみに現在地は弥山の山頂ですらなく、今左に見えているのが弥山山頂です。立ち入り禁止エリア内にあるため、ピークを踏むことは出来ません。

先ほどの山頂標識に書かれていた1,709メートルと言う標高は弥山山頂のもので、ウッドデッキのある現在地の標高はおよそ1,700メートルです。標識に偽りありですな。

剣ヶ峰を望遠で覗いて見ると、確かにナイフリッジ状態になっていて、とても歩けそうにはありません。雪のある時期に登る人はいるらしい。

最高地点の土を踏むことが出来ないのは、ピークハンターの端くれとして残念ではあります。しかしそんな事は些細なものだと思わせてくれるだけの絶景が広がります。こう言う海が見える山は、個人的には大好きです。

昨日大山の姿を仰ぎ見た、米子城跡も小さく見えています。あれだけよく見えていたのだから、当然逆もまたしかりです。

南側の中国山地の山々です。山陽と山陰の境界を形成している、おおむね標高1,000メートル前後の低山の連なりです。突出して標高の高い山こそありませんが、かなり奥行きが深い山地です。

山頂標識の前で自撮りなどをこなしている間に、雲が沸き立ち始めて雲海状態になっていました。好展望タイムはそろそろ終わりかな。

予報の通りではあるのですが、あまりにも短時間に一気に沸き立って少々驚きました。山の天気と言うのは、変わる時は本当にあっという間です。

大山は日本海上空の湿った空気の影響をモロに受ける位置にあるため、もともと非常に天気の気難しい山です。一度の訪問で快晴をつかみ取ることが出来たのなら、それは相当運が良い人です。

避難小屋の中で売店が営業しているらしい。大山の山バッジがあるかもしれないので、ちょっと覗いて行きましょう。

小屋の内部は1階が土間の休憩所となっており、宿泊スペースは2階にあります。冬の雪の重みに耐えるためなのであろう、かなり厳つい鉄骨造です。

肝心のお目当ての山バッジは、しっかりと売店で販売されていました。

小屋の外に出ると、周囲はすっかりと虚無に呑み込まれていました。なんとか展望を台無しにされる前に登頂出来たのは幸いでした。東京から遠路はるばる鳥取県までやって来ておいて、最初からずっと虚無だったらいたたまれないですから。

6.大山登山 下山編 行者谷から大山神社へと下る

11時5分 虚無の山頂にこれ以上留まっていたところで、なにも得るものはありません。足早に撤収に移ります。

正午近い時間になっても、次々と人が登って来ます。大山の人気の程が伺えるわけなのですが、しかし何というかこの虚無状態でひたすら階段を登り続けると言うのは、もはやただの修行でしかないのではなかろうか。

帰路では夏山登山口には戻らずに、途中の行者谷別れから、元谷方面へと下ります。「往復ヨリ周回ヲ持ッテ尊キモノトス」と言う、いつもの不可解な価値観を発露した結果であることは言うまでもありません。

こちらの行者谷コースについても、夏山登山度と全く変わらないオール階段&木道でした。例えどこから登ろうとも、これは変わらないようです。

急階段を下って行くと、割とあっけなく谷底らしき場所が見えて来ました。急ではありますが、危険個所と言えそうな場所は一切無い、安心安全な登山道です。

山頂付近はすっかりと雲の覆われてしまっていますが、元谷の崩落面がなんとなく見えています。米子市内から見上げた時の姿とは、かなり印象が異なる荒々しい姿をしています。

標高が下がって来た事により、再び紅葉の只中へと入っていきます。ここでも、見事なブナ林が広がっていました。

山頂を覆っているのはそれほど厚みがある雲ではないらしく、こうして時より青空も顔を覗かせています。

サクサクと順調に谷底まで下りて来ました。右の上流方向に避難小屋があるらしいのですが、特に用事は無いので立ち寄らずに下山を続けます。

涸れた河原を直接歩いて、元谷を横断します。特に明確な道筋はありませんが、なんとなく踏み跡らしきものはあります。

河原からは、崩落面と山頂を正面に望む迫力満点の光景が広がる・・・はずでしたが、この通り今は雲に覆われています。

晴れていたらさぞや壮観なんだろうなー。下山ではなく登りをこちらのルートにしておけばよかったのかもしれませんが、今となってはもう後の祭りです。

谷を横断した先からはもう林道歩きになるものと思っていましたが、しっかりと登山道が存在しました。車が通れる道もありますが、治山工事用の道路であるため歩行はしないようにとの注意書きがありました。

13時5分 大神山神社まで下って来ました。ここから先はもう、登山ではなく観光地の領域となります。

この神社はかつては大山寺の一部でしたか、明治時代初頭に行われた神仏分離令によって大山寺は廃寺となり、それ以来大神山神社奥宮と称するようになりました。

現在では大山寺の寺号も復活しており、両方の呼称が使われていますが、大山信仰と言う一つの宗教なのだと考えて良さそうです。

まあ何しろ山寺というか神社であるため、当然ながら山の上にあるので依然として階段が続きます。まったく本当に最初ら最後まで階段を貫き通してくれましたな。

平日であるにもかかわらず結構混雑しており、人気の観光スポットであることが伺えます。しかし大山神社に参拝したのに大山に登らないと言うのは、メインディッシュ抜きのコース料理の様なもので味気ないと思うのですが。

大神山神社から少し下った場所にあるこちらが大山寺です。前述の通り、現在では両者の間に特に区別はありません。呼び名は寺と神社ですが、大山信仰と言う一つの宗派です。

先ほどまでは完全に雲に覆われていた山頂が、少しだけ姿を見せていました。ここからまた晴れるのかな。

段差が大きくてなかなか歩きづらい階段です。登山者ではない普通の観光客にとっては、登るだけでも難儀するのではなかろうか。階段を登るのも修行の一環と言う事なのか。

坂道になってようやく人心地つきました。正直今日はもう階段はお腹いっぱいです。

夏山登山口との分岐地点まで戻って来ました。朝はシャッターが下りて静まり返っていた参道も、この時間は多くの観光客で賑わっていました。ひょっとして、帰りのバスはそこそこ混むのだろうか。

当初の予定通り、豪円湯院でひと風呂浴びて行きます。大山の火山活動はすでに完全に停止しており、この温泉も自噴ではなく地下1,200メートルから汲み上げています。

うろ覚えですが、入浴料はたしか790円だったかな。入浴後にミニソフトクリームか豆乳1杯がサービスで付いて来ます。お湯はPH値が高めのアルカリ泉で、若干のとろみを感じました。

15時5分 ひと風呂浴びてスッキリしたところで、大山寺バス停に戻って来ました。

雲が完全に取れきれてはいませんが、朝に見上げた時とほぼ変わらない姿がありました。まあ良いお天気だったと言って良いのかな。

既にバス停に待機していた、15時20分発の米子駅行きのバスで撤収します。最終便のバスは19時10分まであるので、よほどのことがない限り、間に合わないことはまず無いと思います。

7.大山登山 帰還編 翌日の予定に備えて名古屋で途中下車する

16時18分 出発地点の米子駅バス停へと戻って来ました。米子市内を起点とすれば、全然余裕をもって日帰り登山が出来る山でした。

この後は米子にもう一泊して翌日に鳥取砂丘と出雲大社を観光すると言うプランにも心惹かれていましたが、一つ思うところがあるためこのまま撤収します。

往路と同様に再び特急やくもに乗車します。やくもは1日に15往復ほど運行されており、おおむね1時間に1本以上あります。

このまま東京へ帰るかのように思えた私は、何故か名古屋駅で途中下車しました。帰りがけの駄賃と言う訳でもありませんが、明日にもう1座・・・ではなく2座山に登ります。

先ほどの思うところ言うのはなんてことはない、山か観光かで悩んだ末に、結局は山を選んだと言うだけの事です。

こちらのお化けが出ると評判の格安ビジネスホテルに宿泊します。相当古い建物ですが、なかなか雰囲気があって個人的にはとても気に入りました。

自身初となる山陰地方訪問は、毎度のことながら何とも慌ただしく駆け足の様に終わりました。大山はだいぶ以前より登りたい山リストの上位に名を連ねていた山だけに、達成感もまたひとしおでした。

麓の町から見上げた時の存在感は流石の貫禄でしたが、登ってみた感想としては「大倉尾根みたい」の一言でした。塔ノ岳が好きな人はきっと気に入るでしょうけれど、せっかく遠路はるばる訪れる訳ですから、山陰地方の観光と組みあわせるのが良いのではなかろうかと思います。

冬にはしっかりと雪山化するので、その時期を狙って訪れるのもありだとは思います。かなり天気が気難しい山なので、天気予報とにらめっこしてチャンスの到来を待ち構えてください。

<コースタイム>

大山寺バス停(8:20)-6合目避難小屋(9:45)-大山(10:30~11:05)-行者谷分岐(12:05)-元谷堰堤(12:40)-大神山神社(13:05)-大山寺(13:25)-大山寺バス停(15:05)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

オオツキさん、

このハイキングでは素晴らしい天気に恵まれてラッキーでしたね。剣ヶ峰に登るのはもう無理だと思っていましたが、命知らずの人たちが挑戦している写真を見たことがあります。弥山の正式な山頂にさえ到達できないと読んで驚きました。

デイビットさま

コメントをありがとうございます。

大山は遠目にはきれいな円錐形をした山のように見えますが、山頂の周辺は想像していたよりも崩落が進んでいました。無雪期の剣ヶ峰に登るのは、まさしく命知らずな行為です。東京からは気軽に行ける距離ではないので、天気に恵まれたのは本当に幸運でした。