山梨県道志村と神奈川県山北町にまたがる菰釣山(こもつるしやま)から、大栂(おおつが)を経て椿丸(つばきまる)までを歩いて来ました。

西丹沢と呼ばれる領域の中でも最奥部の一帯を縦断する行程です。菰釣山より先には一般登山道が存在せず、道なき尾根を辿るいわゆるバリエーションルートのみとなります。

道の駅どうしから遥々ミツマタの黄金郷を目指して、西丹沢を縦断して来ました。

2025年3月22日に旅す。

warning!

本記事で取り上げるルートは、整備された一般登山道が無い、いわゆるバリエーションルートです。

・ルート上の踏み跡は薄く、道標などの案内はありません。必ず詳細な地形図を携行してください。またGPSの使用を強く推奨します。

・誰でも気軽に歩けるルートではありません。安易な気持ちでの入山は避けて下さい。

西丹沢と言われたら一般的には、檜洞丸や畦ヶ丸もしくは大室山あたりの山を思い浮かべるだろうかと思います。今回はそれよりもさらに西側にある一帯を縦断して来ました。

甲相国境尾根上にある菰釣山から、大栂や椿丸などのピークを経て丹沢湖まで歩きます。登山地図の大定番である昭文社の山と高原地図上では、そもそも登山道が描かれてすらもいない空白地帯を巡る行程です。

道の無い西丹最奥部の尾根上には、現在のように階段や木道などでガチガチに整備されてしまう以前の時代の、丹沢山地本来の姿がありました。

首都圏からのアクセスが良く、ほぼ隅々まで「開発」しつくされてしまっている感がある丹沢山地にあって、僅かに残された最後の聖域とでも言える一帯です。

スタート地点となるのは道の駅どうしです。私が訪問した令和7年の3月時点では、平日と土曜日限定で神奈中と富士急の路線バスを乗り継ぐことによって、公共交通機関によるアクセスが可能でした。

しかし残念なことに現在は、富士急の月夜野発長又行きの土曜日の便が廃止されてしまったことにより、平日にしかアクセスが出来なくなっています。

さらには、神奈中の三ヶ木発月夜野行きのバス路線が、2027年の3月末までに廃止されることも既に決まっています。

もう同じ行程を辿ることが出来なくなると決まっている山行記録を、ブログ記事として残すことに果たして意味があるのかどうか。大変悩ましいところではあります。

それでも、タクシーを使ってでも歩こうとするもの好きがもしかしたら1人か2人くらいはいるかもしれないので、一応は記録としてここに残しておきます

観光客に人気の道の駅どうしから、近年人気が沸騰中の椿丸にあるミツマタの黄金郷を目指す、黄金ルートを歩いて来た1日の記録です。その割には、道中で誰ともすれ違がわなかったような?

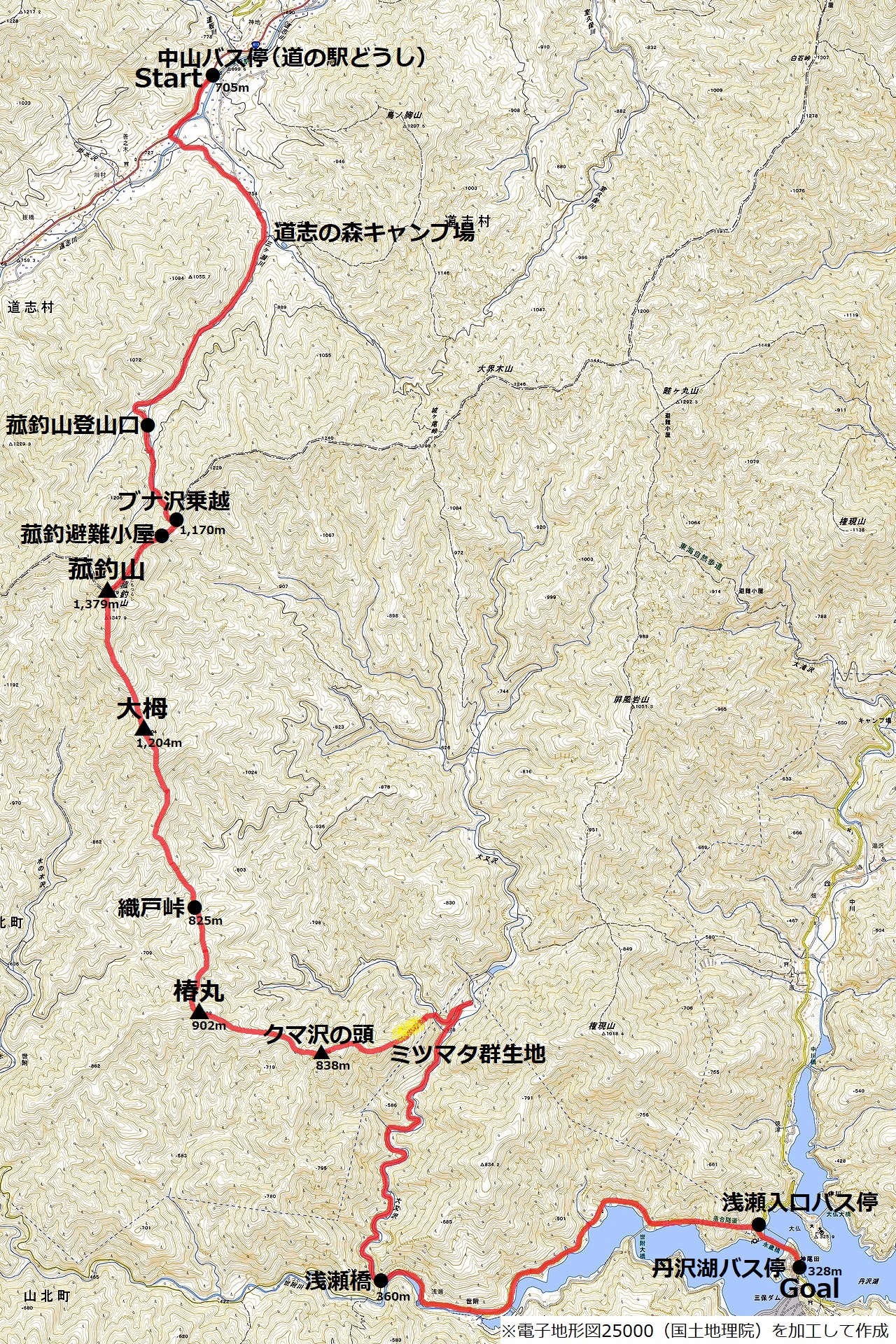

コース

道の駅どうしの最寄りバス停である中山バス停よりスタートして、甲相国境尾根上にある菰釣山に登頂します。菰釣山からは道なき尾根上を南下して、大栂を経て椿丸へ。

椿丸からの下山時に、通称ミツマタのエルドラドと呼ばれているミツマタ群生地を通りつつ、丹沢湖まで歩きます。西丹沢の最奥部を縦断するロングコースです。

1.菰釣山&大栂登山 アプローチ編 公共交通機関で行く道の駅どうしへ旅路

早朝の橋本駅前よりおはようございます。平日であれば多くの学生や通勤客などで混雑する橋本駅ですが、土曜日の朝は人影もまばらで閑散としています。

6時20分発の三ヶ木(みかげ)行きのバスに乗車します。三ヶ木行きのバス自体は運行本数が多いのですが、そこから先の乗り継ぎは極めてシビアな綱渡り状態になります。

終点の三ヶ木バス停から月夜野行きのバスに乗り換えます。乗り換え時間は僅かしかありませんが、よほど遅延していない限りは橋本からのバスの連絡を待ってから出発してくれます。

こちらのバス路線は蛭ヶ岳への登山にも使えて、我ら車も買えない貧乏人環境意識高い系ハイカーにとっては極めて重要な路線だったのですが、2027年の3月末までに路線廃止されることが既に決まっています。

廃止後は乗合制のデマンド交通に置き換わる計画のようですが、住民ではない登山者も利用できる類のものになるのかどうか、詳細はまだわかりません。願わくば、何らかの代替手段が残ると良いのですが。

7時42分 終点の月夜野バス停に到着しました。ここから富士急の長又行きのバスに乗り継ぎます。こんなローカル路線の乗り継ぎなんてほぼ貸し切り状態だろうと思いきや、意外にも数名の環境意識が高そうな同志がいました。

こちらの富士急のバスは平日および土曜日に運行されていたのですが、土曜日の便は令和7年の3月末をもって運行終了となりました。そのため現在はもう、この記事と同じ乗り継ぎを行うことは出来ません。

平日の便はまだ残ってはいるのですが、土曜日に運行されていた便よりも40分ほど遅い時間となります。週末にしか休みが取れない環境意識高い系ハイカーは、道志村へのアクセス手段が事実上消滅してしまった状況です。

将来的には三ヶ木からの神奈中のバスが廃止された時点をもって、平日の便もおそらくは廃止されることでしょう。環境意識高い系ハイカーには生きづらい世の中になって来ましたな。

8時28分 中山バス停に到着しました。道の駅どうしの最寄りと言うか目の前にあるバス停なのですが、なぜかバス停の名前は道の駅ではなく中山と言う名前です。道の駅が出来る以前からの、この付近の字か何かでしょうか。

部外者的には非常にわかりにくいので、道の駅どうしバス停と言う名前にしてほしいところではありますが、よくよく考えてみると、そもそも部外者の利用などは滅多になさそうなバス路線でした。

2.キャンプ場を横目に歩む、菰釣山登山口への林道歩き

8時30分 身支度もそこそこに本日の行動を開始します。菰釣山登山口へ向かうには、バス停のすぐ目の前にある交差点を左折して、後はずっと真っすぐに道なりです。

道なりに歩けば良いだけのはずでしたが、間が悪いことに道が工事中で通り抜けは出来ないとの案内が掲げられていました。

通れないものは仕方がありません。もう一本先の道から迂回します。と言うことで、道志みち沿いに少し先まで登って行きます。

左手に鳥ノ胸山(とんのむねやま)(1,208m)が見えています。山梨百名山に名を連ねている一座なのですが、この山にも公共交通機関を利用して登ることが事実上不可能となる日が近づいてきています。

この山には過去に1度登ったことがあります。その時はバスではなく、折り畳み自転車を使って山中湖側からアプローチしました。

道志の森キャンプ場への案内が現れたところで左折します。迂回によって多少の遠回りにはなりましたが、ここから先はもうずっと道なりに真っすぐです。

道の脇に除雪された雪が結構残っています。今回は別に雪に期待して訪れた訳ではなかったのですが、山の上の方はしっかりと雪山化していそうな予感がします。

川沿いの道をひたすら上流へ遡って行くのですが、このアプローチの舗装道路歩きはかなり長めです。ウォーミングアップ代わりにはちょうど良く、体が温まって来ました。

河原にキャンプ場のテントサイトが並んでいます。道志村のキャンプ場は人気が高いらしく、大部分は既に埋まっており車両の往来もひっきりなしにあります。

かなり上流の方までテントサイト化されています。私は基本的に登山が絡まないキャンプはしない人間なのですが、川遊びできるのが人気の理由なのでしょうかね。

長々とキャンプ場が続いていましたが、ようやく終点らしき場所まで登って来ました。ここから先は一般車の通行は禁止の林道です。

ここからもまだ長い。先ほどウォーミングアップ代わりにはちょうど良いと言いましたが、これだけ車道歩きが長いと流石に少々ダレて来ましたぞ。

道の上の雪がだいぶ増えて来ました。先行者数人分のトレースが付いています。道志村側からの菰釣山は相当マイナーなルートだと思いますが、それでも歩く人はいるにはいるようです。

林道がチェーンで封鎖されている地点まで登って来ました。洗い越し状態の沢を渡ってここを左折します。

ここから山道が始まるのかと思いきや、林道歩きはまだもうちょっとだけ続きます。なかなか勿体付けてくれますな。

10時 菰釣山登山口に到着しました。林道が大きくカーブする地点から、沢沿いに山中へと入っていきます。

3.沢沿いに登り上げる甲相国境尾根への道

雪が積もっているため踏み跡の状態がどんな感じなのかは全く分かりませんが、沢沿いに目印のピンクテープが並んでいます。その導きに従って進みます。

すぐに渡渉箇所がありました。雪の上に先行者の付けたトレースがあるおかげですぐにわかりましたが、それが無い状態だと少々わかりづらいかもしれません。

沢の両側を行ったり来たりしながら、谷沿いに不明瞭な道が続いています。渡渉箇所には目印ピンクテープがあるので、進めなくなったと思ったら立ち止まって良く周囲を観察してみてください。

途中から進行方向左手にある支流の小さな谷へ入っていきます。入口に一応は目印のピンクテープがあるのですが、かなりわかりづらいポイントです。見落とさないように、谷沿いを登っている間は常に左側を注視してください。

道と言うよりは涸れ沢の底を直接歩いているような状態になりました。菰釣山までは破線扱いではない一般登山道のはずなのですが、なかなかワイルドな道です。

前方を横切る様に、甲相国境尾根のラインが見えて来ました。沢筋の源頭部から尾根へ取り付く地点と言うのは、大抵は無理やり感のある急勾配な道であることが多いのですが、ここはどうでしょうか。

予想の通り、急斜面上を鋭角な九十九折で強引によじ登るように道が続いていました。ここまでずっと滑り止め無しの状態で登って来ていましたが、流石にここでチェーンスパイクを履きました。

道幅が狭くておっかない急登を登りきると、無事に尾根の上へ出ました。

10時50分 ブナ沢乗越まで登って来ました。これで甲相国境尾根上に乗ったことになります。

以前ここを訪れた時は、西丹沢ビジターセンターから畦ヶ丸を越えて来たのでなかなか苦労をしましたが、道志村側から登ってくると意外とあっけなく辿りつけます。

この先はしばしの間、信頼と実績の東海自然歩道に沿った道となります。不明瞭さとなどとは一切無縁の、高規格なハイキングコースです。

いかにも丹沢らしく木道が整備されていますが、こうして中途半端に雪に埋まっている状態だと、不意に踏み抜いたりするので逆に歩きづらいです。

この後に待ち構えている本物の冒険が始まる前に、暫しの安息のような尾根歩きを楽しんでおきましょう。

この甲相国境尾根は歩く人の数も少なく、静かでとても気持ちの良い道なのですが、いかんせん交通アクセスに難があり過ぎてなかなか気軽には訪問できない場所です。

ブナ沢乗越から10分少々歩いたところで、畦ヶ丸避難小屋に到着しました。甲相国境尾根は1日で歩き切るにはなかなかの長丁場なので、ここに1泊して歩く人も多いようです。

かなり年季の入っている建物ですが、中は至って清潔で快適そうです。収容人数は10人と言うことになっていますが、半分は土間スペースなので、快適な宿泊が出来る人数は5~6人くらいまでだと思います。

避難小屋から山頂まではもっとすぐ目の前の距離だったように記憶していたのですが、意外としっかりと登らされます。

こんなに遠かったっけかとボヤいているうちに、ようやく山頂が見えました。

11時40分 菰釣山に登頂しました。自分の中ではひたすら遠い場所にある山というイメージだったのですが、道志村側からなら意外とあっけなく登ってこれました。

惜しむらくはもうこのルートは、公共交通機関による訪問が出来なくなってしまうのですけれどね。穴場でオススメですと胸を張って言うことが出来ないのがなんとももどかしい。

山頂からはこの通り富士山が良く見えます。こちら側だけが不自然に開けているので、恐らくは人為的に木を伐採したのでしょう。

春らしくだいぶ空気が霞んではいますが、前回訪問時にはガスっていて見えなかった光景を無事に回収できました。

富士山の手前には、僅かに山中湖も見えています。甲相国境尾根を縦走中の人は、あまりの距離感を前にして絶望することでしょう。

4.登山地図の空白地帯に静かに佇む大栂

菰釣山に登ることを目的に訪れた人は、このまま甲相国境尾根を辿って山中湖平野に向かって下るのが一般的と言うか、ほぼ唯一の選択肢になろうかと思います。

私はそちらへは進まずに、南側へ続いている道なき尾根へと足を踏み入れていきます。ここから先は一般登山道ではない、いわゆるバリエーションルートの領域となります。

この先へ進む場合は、GPSの使用を強く推奨します。かく言う当の私自身も一応は迷った時の保険としてガーミンのGPSレシーバーを携行していますが、なるべくGPSは見ずに地図だけを見て歩いてみようかと思います。

これは単に私自身の趣味的志向によりそうしているというだけで、同じスタイルを他者に推奨するものではありません。

甲相国境尾根から外れるなり、尾根上の雪はすぐになくなりました。今のところは足元の土がやけに柔らかいこと以外には特に変わった所の無い、至って明瞭な尾根が続いています。

現在の様に階段や木道によってガチガチに鎧われる以前の丹沢と言うのは、どこもだいたいこんな雰囲気だったのでしょうね。

前方にピークが見えてしますが、あれがこの後に登る大栂です。大栂の本体に取り付く前に一度鞍部に向かて大きく下ります。

この下りの最中に尾根が二股に分かれますが、ここは左が正解です。道標はおろか目印のピンクテープすらないので、よくよく詳細な地形図を確認してください。

今回私は、通称守屋地図と呼ばれている西丹沢登山詳細図を見ながら歩いています。と言うかこの地図、あらためて精度が凄まじいですね。こういう細かい分岐地点もすべて案内されています。

所々に小さな崩落地があり、こうして富士山がひょこり覗いていたりします。展望に関しては全く期待はしていなかったのですが、意外にも眺めは悪くないです。

鞍部の周辺は一部尾根が痩せていて、通行に注意を要します。何となく踏み跡らしきものはありますが、道がある訳ではないのでルート取りをよく考えてから踏み込みましょう。

鞍部から緩やかに登り返します。相変わらず足元はフカフカで柔らかくまったく踏まれている感じがしませんが、何となく道筋らしきものが見出せます。

かなり広々としている山頂らし場所まで登って来ました。手作り道標の一つでもあるのではないかと思い、周囲をキョロキョロと見回してみます。

12時45分 大栂に登頂しました。思った通り手作り標識がありました。現地ではこの山名を何と読むのかがわからず「オオ・・・キイチゴ?」となったのですが、これで「おおつが」と読みます。

おそらく丹沢山地の中でも特に登る人の数が少ないであろう静かなる頂です。特筆すべき何かがあると言う訳でもないのですが、だがしかしそれが良い。

5.大栂から椿丸まで、西丹沢の最奥部を横断する

先へ進みましょう。大栂の山頂部は細長い形状をしており、しばしの間ほぼ平坦な尾根が続きます。

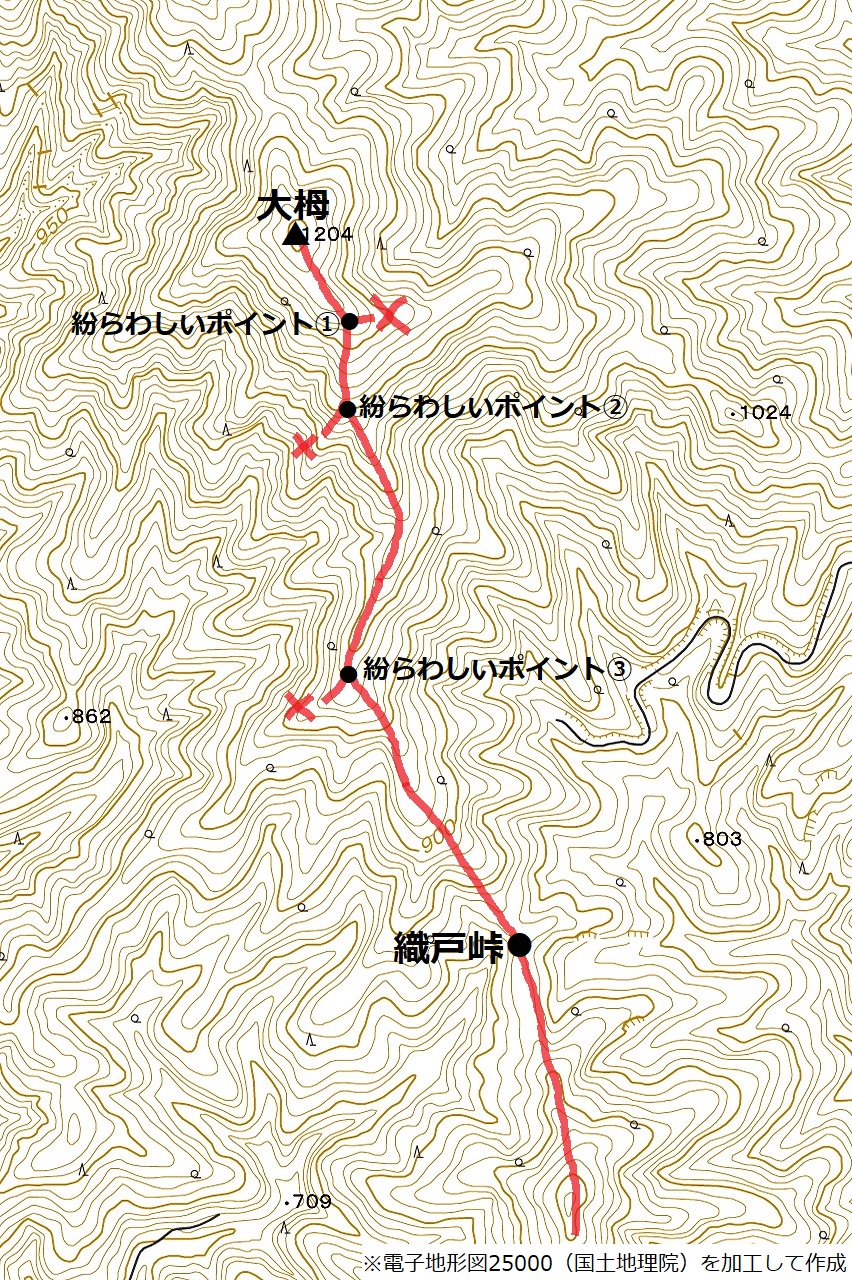

この大栂からの下りが、紛らわしい分岐が連続する今回のルート上における核心部となります。まずは紛らわしいポイント①です。尾根は左に向かって続いているように見えますが、ここは右へ進むのが正解です。

この分岐は地形図をしっかりと読み込んでいないと確実に間違えると思います。仮に左に進んで行ってしまっても、最終的には大又沢の林道に下りられはするようです。

本当にこちらであっているのか不安になる様な急勾配の下りですが、目印らしきピンクテープがありました。

急坂を下って行くと、紛らわしいポイント②が現れました。この写真だと少々わかりにくいですが、尾根が二股に分かれています。

ここは左が正解です。始めからなるべく尾根の左端に沿って下って行くと、間違えるリスクを減らせると思います。

紛らわしいポイント②を過ぎると、傾斜も緩んで来て間違えようのない明瞭な尾根になりました。この辺りはそれこそ鼻歌参りに気持ちよく歩ける区間だと思います。

続いて紛らわしいポイント③です。ここでも尾根が二股に分かれています。

一見すると右の尾根の方が緩やかで歩きやすそうに見えますが、左が正解です。左の尾根はかなりの急勾配で本当にあっているのか不安になりますが、惑わされないように気を付けてください。

ここまでの3か所の紛らわしいポイントを具体的に地図上で示すとこうなります。一般登山道であれば道標なりロープによる封鎖なりがされるであろう分岐ですが、特にこれと言った目印がありません。

地形図と実際の地形をよく見比べて、進むべき方向を慎重に判断してください。

最初からGPSアプリを使用していれば、そんなことをするまでもなく音声で正しいルートを教えてくれるのかもしれませんが、でも破線ルート歩きの楽しみと言うのは本来こういうものだと私は思うのです。

左手に林道らしき道のラインが見えています。西丹沢の最奥部は人跡疎らな領域なようでいて、しっかりと人の手は加わってはいます。尾根上には一般登山道が無いと言う、ただそれだけの事です。

紛らわしいポイント3連続を過ぎて以降は、一般登山道と何ら変わらない至って明瞭な尾根が続いています。ここまで下ってくれば、もう特に難所と言えるような場所はありません。

14時 織戸峠まで下って来ました。ここまでの尾根とは違い、明らかに人の手が加わっていることを感じる地形です。

どこに通じているのかはわかりませんが、峠と名乗っているだけあってしっかりと峠道らしきものがあります。

ここからは椿丸に向かって登り返します。特に急な箇所もなく、緩やかな登りです。

登り返しの途中にトラバースになっている踏み跡らしきものがありますが、こういう頼りないものはすべて無視して尾根筋を忠実に辿るのが正解です。こと破線エリア歩きにおいては、YES直登NOトラバースです。

山頂らしき場所が見えて来ましたが、これは椿丸の本体ではなくその手前にある名も無きピークです。

名も無きピークの山頂には、鹿よけの柵がめぐらされていました。ここまで来るともう空白地帯の冒険感は全くなくなり、いつもの見慣れた丹沢の光景です。

前方の視界が開けて、見覚えのあるシルエットの山頂が姿を見せました。椿丸まで歩いて来たようです。

谷向に見えている世附権現山(1,138m)の存在感が凄い。この隠しきれない名山の風格よ。(そうかな?)

こちらの白く染まった山並みは、檜洞丸(1,601m)と同角山稜かな。西丹沢と言われたら通常は今見えている辺りの山々の事を指すわけですが、そうなると大栂や椿丸がある辺りの事は何と呼ぶべきなのでしょうか。西西丹沢か?

椿丸の山頂直下にある崩落面は、ちょっとしたミツマタの群生地になっています。まだ見頃の時期には早いようで、つぼみ状態から花が僅かに開き始めたばかりの状態でした。

古い切株が並んでいる辺り、かつて人為的な伐採が行われたのでしょう。こんな山の奥深くにまで林業の手が及んでいた事には驚かされます。伐採した木材を搬出するコストも馬鹿にならないでしょうに。

14時35分 椿丸に登頂しました。これで過去に歩いたことがある領域と線がつながりました。

山頂から振り返ってみると、甲相国境尾根からここまで歩いて来た山並みを一望できました。西丹沢に横たわっていた空白地帯を縦断することが出来て、個人的には大満足です。

2つの山が重なって見えていますが、一番奥が菰釣山でその手前が大栂なのかな。こうして遠目から見ても、途中で紛らわしい尾根が複数枝分かれしている様子が良くわかります。

6.ミツマタのエルドラドに立ち寄る

さあ帰りましょう。現在地はまだ一般登山道ではないバリエーションルートの領域内なのですが、それでも過去に一度歩いたことがあると言うだけで妙な安堵感につつまれるから不思議なものです。

まだ地図には記載のない、工事中の林道を横断します。この道がどこを目指しているのかは知りませんが、前回訪問した時よりもさらに奥地にまで順調に伸びていました。

林道工事のために樹木が伐採されており、富士山の頭だけが僅かに見えました。

最短で下山したい場合は、この分岐を右折して笹小屋ノ頭を経由するのが一番早いです。もう既にだいぶ時間は押して来てしまっているのですが、せっかくここまで来ているのですから、近道はせずにエルドラドに寄り道しつつ下山します。

エルドラドと言っているのは、この先にあるミツマタ群生地の事です。主にインターネット上の口コミによって人気に火が付き、そのような通称で呼ばれています。

と言うことで、下山中だと言うのにまずは一度しっかりと登り返しさせられます。いかにも無駄なことをしている徒労感がありますが、尾根がそうなっている以上は仕方がありません。

15時20分 クマ沢ノ頭と呼ばれているピークまで登り返して来ました。手作りの山頂標識などは見当たらず、ただの通り道と言ったところです。

クマ沢ノ頭を過ぎると、転げ落ちるかのような急降下が始まります。道ではない尾根を歩いているだけなので、九十九折れによる勾配の緩和などはありません。一直線です。

ここは登りでもなかなか難儀した記憶がありますが、下るとなるとさらに困難でした。トレッキングポールをフルに活用して、4本脚状態で慎重に下って行きます。

エルドラドと呼ばれている地点まで下って来ました。斜面上に大規模なミツマタの群生地が広がっています。

口コミの評判を見て安易な気持ちでここまでやって来てしまう人が結構多いようですが、道でもなんでもない山中に忽然とある群生地なので、訪問のハードルは結構高めです。

訪問を考えている人は、くれぐれも一般登山道とは違うのだと言うことお忘れなきよう。しっかりと準備をした上で挑んで下さい。

眼下に小さく大股沢ダムが見えています。これからあのダムがある谷底の林道まで下って行く必要があるのですが、まだまだ結構な標高差が残っております。

肝心の黄金郷の開花状況はと言うと、やはり見頃にはまだ少し早く咲き始めの状態です。

花が開き切ると丸いボンボリのような形状になります。見頃になるのは1週間後くらいと言ったところでしょうか。

7.下山してからも長い丹沢湖までの道程

繰り返し述べた通り、エルドラドに登山道と呼べるものはありません。野放図につけられた踏み跡が無数に交差した急斜面を下って行きます。

ここまで下って来てしまってから言うのもなんですが、このエルドラドルート(仮称)は、おおよそ下山には不向きです。訪問を考えている人は、登りで通過した方が良いと思います。

特に最後の辺りは、急勾配な上に足元の土が柔らかくてグズグズの状態で、下りるのにはかなり難儀しました。

16時 宝行棚沢取水口制水門まで下って来ました。この沢を徒渉する必要がありますが、水門のコンクリートの上を跨ぐのが一番簡単な方法です。

振り返ってみた取り付き地点です。ここを見ただけでも、先ほどから口を酸っぱくして甘く見るなと繰り返し述べている理由がお分かりいただけるかと。

私としてはベテラン風を吹かせて上から目線で説教を垂れ流したい訳では決してないのですが、このエルドラドを巡ってはバリエーションルートに挑戦するには明らかに時期尚早に見える層の訪問者が、あまりにも多く目に付くものですから。

今やすっかりエルドラドへの取り付きの目印にされてしまっているソーラーパネルですが、これは先ほどの水門の制御装置を動かすため電源です。

ここまで下りてくれば、後はひたすら林道を歩き続けるだけです。この先に危険個所は一切ありませんが、当地は幹線道路からは遠く離れた山中であり、まだまだ結構な距離を歩きます。

読者の皆様を退屈させるのも忍びないので、この先の道中の様子はバッサリとカットします。

17時10分 浅瀬橋まで歩いて来ました。ここまで来ると文明社会まで戻ってきた感に包まれそうになるかもしれませんが、バス停まではまだあと1時間程歩く必要があります。

何だかんだで本日はかなりの長距離を歩いており、いい加減少しダレて来ましたぞ。それでも泣き言を言っていても始まらないので、頑張って最後まで歩きましょう。

わざわざエルドラドまで出向くまでもなく、ミツマタは丹沢湖の周辺にポツポツと咲いています。

いつの間にか日も暮れて、辺りはすっかりと暗くなりました。エルドラドからの下りで難儀したこともあってか、思った以上に遅い時間になってしまいました。

18時10分 浅瀬入口バス停に到着しました。この後のバスはもう19時20分発の最終便までありません。

椅子すらも無いバス停で1時間以上待つのは辛いものがあるので、お隣の丹沢湖バス停まで移動します。そこまで行けば確か、屋根付きの待合所があったはずです。

18時20分 丹沢湖バス停に到着しました。ここでしっかりと1時間後待った後にやって来た貸し切り状態の最終バスで、帰宅の途に付きました。

前々からずっと気になっていた西丹沢の空白地帯でしたが、無事に縦断することが出来ました。歩いてみた感想としては、もっと人跡が一切感じられない魔境のような山域をイメージしていましたが、意外にも最奥部にまでしっかりと人の手が入っていることが感じられました。丹沢山地にはもう、本当の意味での空白地帯は残ってはいないのでしょう。

まったくもって一般向けではないルートであるし、みだりに他者へすすめるつもりも全くありませんが、現在の様に尾根上に登山道が縦横無尽に張り巡らされてしまう以前の時代の、丹沢の雰囲気を感じることが出来る山域です。道なき尾根を歩くことに喜びを見いだせる酔狂な人は、この空白地帯を歩いてみてはいかがでしょうか。

<コースタイム>

中山バス停(8:30)-菰釣山登山口(10:00)-ブナ沢乗越(10:50)-菰釣山(11:40~12:00)-大栂(12:45)-織戸峠(14:00)-椿丸(14:35~14:50)-クマ沢の頭(15:20)-宝行棚沢取水口制水門(16:00)-浅瀬橋(17:10)-丹沢湖バス停(18:20)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

オオツキさん、

また別のバス路線が間もなく運行を終了するというのは残念な話です。私もあなたと同じように、ほとんど公共交通に頼っているので、こうなると私たちのような人々にとって非常に不便になります。

もうひとつの問題は、すでに土砂崩れの被害を受けた路線です。例えば、広河原や北沢峠からのバス、そして秩父駅から中津川(線)へのバスなどです。修理費用があまりにも高いため、バスは長い間運休したまま、場合によっては再開されない可能性もあります。

デイビッドさま

コメントをありがとうございます。

人口減少により、地方の公共交通は今後も縮小や廃止が続くでしょう。後々に悔いが残らないよう、登りたいと思っている山にはまだ登れる間に登っておきたいと思います。

遅コメですが、記事化ありがとうございます。

オオツキさんのブログはもちろんガイドとしても優れているのですが、消えゆく思い入れあるバス路線の記憶をこうしてアーカイブとして残してくれることにも大変価値がありますし、全国〇万人(推定)の道志ファンの一人としても感謝に堪えません。

あと、この記事を読んでまたしても大いに反省いたしました。と言うのも私がこのルートを歩いたときに、明瞭でふかふかな原初の丹沢の姿に気を良くしてノリと勢いでズカズカ降り、自分の記録にも「明瞭で迷うところ無く歩きやすい!」等々と書いてしまったのですが、よく思い返してみなくてもポイント①②③は普通に道迷い箇所でしたし、私自身①の地点は書かれたとおり間違って数百メートル東進した後に右手の景色で間違いに気付いて引き返したのでした。。

無事帰ってきてみると気が大きくなりがちなのですが、耳目に触れる山の記録は適切に慎重であることに価値がありますね。

「破線ルート歩きの楽しみと言うのは本来こういうものだと私は思うのです」というテキストに完全に同意です。私も胸に刻んでいきたいと思います。

つっしーさま

コメントをありがとうございます。

このブログは果たしてガイドなのか紀行文なのかそれともただの日記なのか、当の私自身も良くわからずに書いてますが、いつか過去の歴史を記録したアーカイブのような扱いになる日が来るのでしょうかね。

後々に悔いが残らないように、乗っても残せそうにはない公共交通機関を利用した山には、登れるうちに登って記録に残しておきたいという思いが強まりました。