千葉県君津市にある石射太郎山(いしいたろうさん)と高宕山(たかごやま)に登りました。

房総半島の中央部に位置しており、関東ふれあいの道のコースに組み込まれてる山です。かつては石切り場として利用されていた岩山で、低山ながらも山頂からはほぼ全方位に大きく展望が開けています。山頂の近くには、岩に半分めり込むかのようにして立つ高宕観音堂があります。

遠路はるばる電車とバスを乗り継いで、房総半島の隠れた名山を巡って来ました。

2025年2月7日に旅す。

高宕山は房総半島の中部にある、標高300メートル少々の山です。全国区の知名度こそありませんが、房総の隠れた名山として知る人ぞ知る存在です。

千葉県と言うとあまり登山をするために行く場所だという印象がありませんが、まるで網の目のように尾根と小さな谷が複雑怪奇に絡み合う房総半島中部の山は、低山ながらも道迷いが多発する何気に高難易度な山域です。

高宕山は関東ふれあいの道に組み込まれていて、登山道もしっかりと整備されていることから、房総の山の中では比較的歩きやすい方ではあります。あくまでも比較的にですが。

山頂近くにある岸壁の下に、高宕観音堂が立っています。伝説によれば、奈良時代に高宕山を訪れた行基菩薩が観音像を彫刻して収めたとされています。

岩にめり込むようにして立つこの建物はかなり目を引く引く存在で、多くの登山者がこの山を訪れる理由の一つになっています。

房総半島の中央部への公共交通機関によるアクセスは、あまり良好とは言えません。ですがそんな中でも高宕山については、一応は路線バスによるアプローチが可能です。

バスの運行本数は少な目で、バス停から登山口までは少々歩く必要はあります。とは言っても、十分に現実的なアプローチではあります。

まる一日を費やして、房総半島中部をほっつき歩いて来た一日の記録です。知られざる房総半島の隠れた名山に出会いに旅立ちましょう。

コース

清和中バス停からスタートして、石射太郎登山口まで下道を歩きます。途中にある石射太郎山、浅間山および高宕観音堂を経て高宕山へ。

下山は元来た道には引き返さずに、関東ふれあいの道を辿って下の台バス停まで歩きます。

公共交通機関を利用した高宕山登山としては、最も無理がないであろう行程です。そもそも、公共交通機関を利用して高宕山に登ることそのものが、あまり一般的な行為ではないのでしょうけれど。

1.序章 公共交通機関を利用した高宕山へのアプローチについて

全国1千万人(※推定)の車も買えない貧乏人環境意識高い系ハイカーの皆様。

自分が登りたいと考えている山に、公共交通機関を使ったアプローチがそもそも可能であるかどうかを調べようと思った時、あなたはどのように調査をしていますか?

恐らくですが、Googleの検索枠に「山の名前 バス」と入力して検索する人が多いのではないでしょうか。

君津駅から路線バスで中島バス停まで行き、そこから事前予約制のコミュニティバスを2回乗り付いて登山口最寄りの植畑上郷バス停に至る経路が案内されています。

これを見ただけでも、かなりアプローチが面倒な場所なのだという印象を持つことでしょう。

さて、この君津市のサイトで紹介されているアプローチ方法についてですが、一切忘れてください。こんな面倒な手順を踏まなくても、もっと簡単な方法があります

木更津駅から出ている鴨川方面行きの路線バスに乗車して、清和中バス停で下車してください。これなら乗り継ぎなしのバス1本だけで行けます。

植畑上郷バス停で下車した場合と比較すると、およそ30分ほど下道歩きが長くなります。とは言っても登山口へのアプローチとしては常識的な距離であるし、何よりも予約が必要で複雑なコミュニティバス乗り継ぎの手間を省略できます。

君津市としては、コミュニティバスの運用を今後とも継続していくためにも、少しでも利用者の拡大を図りたいという想いがあって、このコミュニティバスを利用したアクセスを前面に押し出しているのかもしれません。

常日頃から「乗って残そう公共交通」と触れ回っている私としては、そうした君津市の想いに反するかのような解説などはしたくも無かったのですが・・・

しかし一介の利用者の立場から見た場合の利便性を考えると、コミュニティバスを使ったアプローチにはメリットがほぼ存在せず、そのことに言及すらしないのは読者に対して不誠実であるかと思い、心苦しくはありますがあえてこの一節を書きました。

前置きの方はこれくらいにして、本編に参りましょう。

2.高宕山登山 アプローチ編 電車とバスで行く、房総半島中部への旅路

6時27分 JR総武快速線 馬喰町駅

2週連続で馬喰町駅よりおはようございます。実は1週間前にも高宕山に登ろうとしていたのですが、内房線の踏切事故によりバスへの乗り継ぎが間に合わず、急遽予定変更して烏場山に登ったという経緯があります。本日はリターンマッチです。

総武快速線の馬喰町駅は、やけに地下深くにある駅です。トンネルの外壁などはかなりの年季が入っており、どこかレトロな雰囲気が漂っています。

終点の千葉駅で、君津行きの内房線に乗り換えます。ここまでは先週と全く同じ行程です。

8時8分 今回は踏切事故に巻き込まれることもなく、無事に時刻表通り木更津駅に到着しました。この次のバスへの乗り換え時間は12分しかないので、テキパキと行動しましょう。

西口の3番乗り場から、亀田病院行きのバスに乗り換えます。この路線は房総半島中部を横断して、内房の木更津と外房の鴨川方面とを結んでいます。鴨川シ―ワールドへ訪問したい時にも利用可能です。

公共交通の不毛地帯である房総半島中部へのアクセスに利用可能な、たいへん貴重な存在です。このバス路線を今後とも末永く存続してもらうためにも、乗って残そう公共交通!

・・・私は日本バス協会の回し者ではありません。

沿道には長閑な田園地帯の光景が広がり、その先には山とも言えない様な高さの丘陵地が連なっています。房総半島の中央部には、どこもだいたいはこんな感じの光景が広がっています。

9時15分 清和中バス停に到着しました。ここはこれから目指す石射太郎山登山口の最寄りバス停ではありませんが、十分に歩いて行ける距離にあります。

3.石射太郎登山口への下道歩き

登山口はバス停から見て西の方角にありますが、間に小糸川と言う川が流れているため、橋を渡るために一度迂回する必要があります。と言うことで、まずはバス通り沿いに元来た方に向かって少し戻ります。

道標などの案内は何もありませんが、このY字路を左へ下っていきます。

感覚的なものなので言語化が難しいですが、いかにも房総半島らしい光景です。植生の違いなのか何なのか、とにかく普段見慣れている関東甲信地方の里山とでは、どこか雰囲気が違っています。

ほどなく小糸川に架かる橋がありました。今回私は北側へ迂回しましたが、地図を見たところ南側にも橋があます。迂回距離に大きな違いはなさそうです。

ごく小さな川なのですが、かなり深い渓谷を形成しています。地図をみると、崖記号がびっちりと隙間なく書き込まれています。

崖に地層の断面が露出しています。養老渓谷周辺の光景とよく似ています。

大通り沿いに迂回してもいいですが、田んぼの中を小道を突っ切って行った方が多少はショートカットできます。この辺りの道順については、事前にグーグルマップなり国土地理院地図なりでよく確認しておいてください。

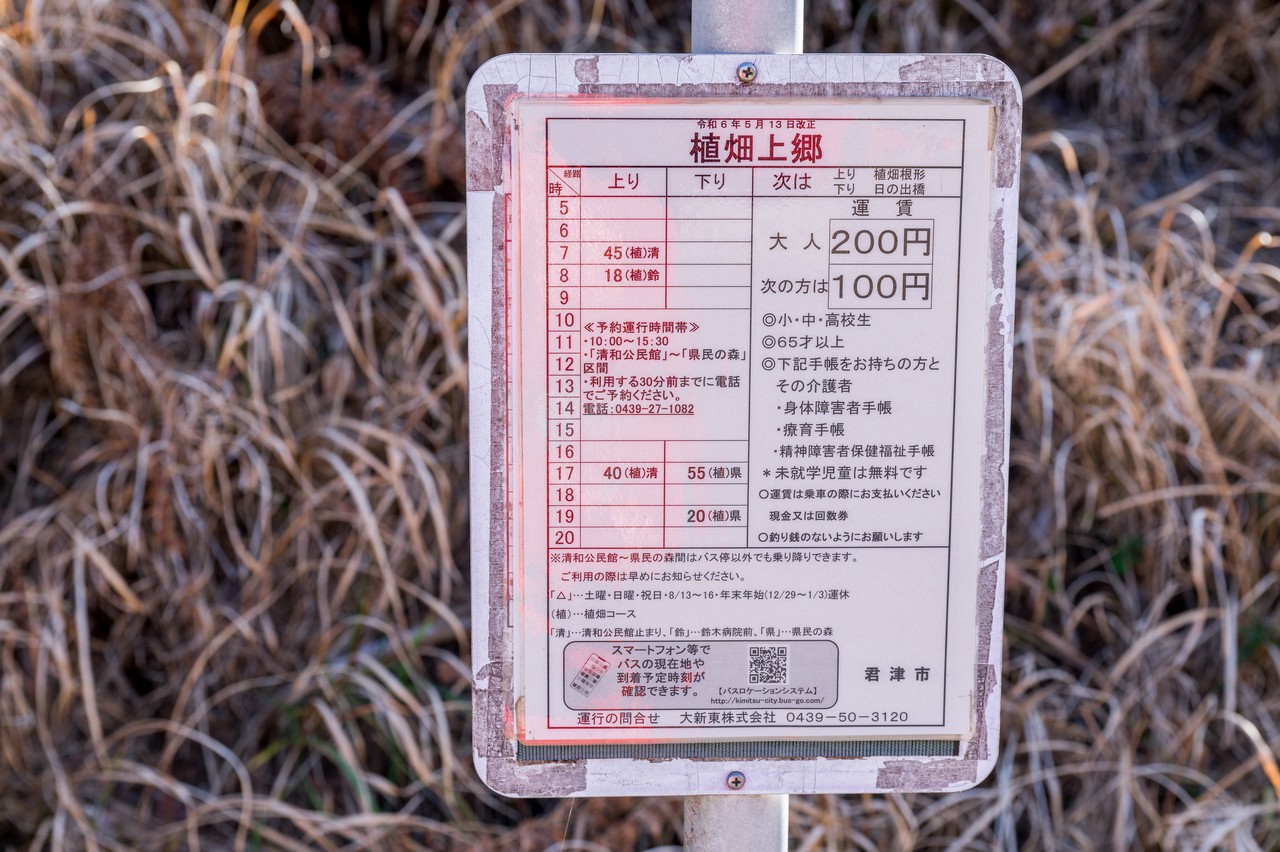

9時40分 植畑上郷バス停まで歩いて来ました。これが記事の冒頭で触れた君津市のコミュニティバスのバス停です。一応はここが石射太郎登山口の最寄りバス停ということになります。

10時から15時までの時間帯は定期運航の便がなく、事前に予約して利用する形態です。駅から直接ここまで来れるのであれば良いのですが、一度公民館を経由しないといけない点が何とも面倒ではあります。

清和中バス停からここまで、徒歩での所要時間はわずか25分でした。わざわざコミュニティバスを利用するメリットはほぼ無いと述べた理由がご理解いただけるかと。

ここから先は、首都圏在住のハイカーにはお馴染みの存在である、関東ふれあいの道に組み込まれているコースとなります。高宕山の周辺は、ニホンザルの生息地なのだそうです。

植畑上郷バス停を過ぎてすぐにY字路が現れました。ここから右の山道へと入っていきます。

ここにはしっかと、信頼と実績の関東ふれあいの道クオリティの道標が立っていました。高宕山の名前はどこにもなく、石射太郎山とだけ書かれていますが、道はここであっています。

関東ふれあいの道に指定されているルートに入って以降も、石射太郎登山口までまだもうしばらく舗装道路歩きが続きます。

道中に水場がありました。飲料可だとはどこにも書かれていませんが一口頂きました。うん、冷たくておいしい。

冬の間はそもそも雑菌が繁殖可能な水温(15℃前後)以下なので飲んでも大丈夫だろうとは思いますが、夏場はやめておいた方がいいとは思います。

周囲がだいぶ山深くなって来ました。密林のような森の濃さで、確かにいかにもサルが住んでいそうな雰囲気です。

10時25分 石射太郎登山口まで歩いて来ました。路肩に駐車スペースがあり、車でお越しの人はここまで入ってくることが出来ます。

駐車スペースがほぼすべて埋まるくらいに盛況です。高宕山への入山者は、思いのほか多いようです。房総の隠れた名山など評されていますが、この様子では別に隠れてはいないのではなかろうか。

駐車スペースからさらに奥へと進んいくと、だいぶ年季が入っていそうな古びたトンネルがありました。

高宕第一隧道と言う名称のトンネルです。トンネルを抜けた先に崩落個所があるらしく、通行止めとなっています。看板の苔の生し様からして、相当前からずっと通行止め状態のままであるようです。

4.石切り場跡と巨人伝説が残る石射太郎山

トンネルの脇からようやく登山道が始まります。清和中バス停からは徒歩1時間10分程のアプローチでした。それほど非常識な距離ではなく、公共交通機関で登れる山と評しても特に問題はないと思うのですが、いかがであろうか。

房総の山の例に漏れず、高宕山にはヤマビルが出ます。よって、この山を歩くのに適しているのは、晩秋から春先までの季節にかけてです。暖かい時期の訪問は推奨しません。

横一列に並んだお地蔵さんの隣に、ここでもことさらにニホンザルの生息地であることを強調する石碑が建っていました。どうやら国の天然記念物に指定されているらしい。

登り始めはまるで奥多摩のような圧倒的杉林です。これは里の近くにある山の宿命のようなもので、房総半島においてもそれに変わりはありません。

幸いにも杉林は長くは続かず、すぐに一面に苔生した開けた空間に出ました。明らかに人の手が入っていることを感じさせる地形です。

垂直に切り立った岩の壁が現れました。これは石切り場の跡で、大正時代の中頃までは実際に切り出しが行われていました。

房総半島の山にある岩山の多くは、堆積岩の一種である砂岩でできています。砂岩は比較的柔らかくて加工がしやすいことから、古くから建築用の資材として重用されてきました。

房総半島の各地にはこうした石切り場の跡が多く存在しており、鋸山にあるものが特に有名です。

故意に削ったのか、それとも偶然なのかはわかりませんが、岩にハート型の穴があいており、中に小さな天子像(?)が置かれていました。

採石場跡に取って付けたかのような道を登って行きます。若干のアスレチック感があってなかなか楽しい道です。

登り始めてからまだ30分と経たないうちに、あっけなく開けた場所まで登って来ました。おや、もう山頂でしょうか。

旧餌付小屋と言う名前のプレハブ小屋が立っています。案内板によると、以前はここでサルに餌付けを行っていたらしい。現在は休憩所の様な扱いになっています。

小屋の周囲にはスイセンが咲いていて、独特の甘い香りが漂っていました。今の時期の房総半島の山は、やはりこうでなくてはいけません。

石射太郎山の山頂は、旧餌付小屋の反対側にあります。山頂と言うか、これは岩ですね。

恐らくは令和元年台風15号による被害なのでしょうけれど、倒木が多くて山頂へ向かう道が少々わかりづらいです。右側は断崖絶壁なので、十分に注意しつつ手も使ってよじ登ります。

山頂まで登ってきました。見た目通りにかなり狭い空間ですが、周囲が大きく開けており展望はかなり良さそうです。

10時45分 石射太郎山に登頂しました。なんとも不思議な響き山名ですが、高宕山に住む巨人が弓を射った際に、ちょうどこの石射太郎山辺りに刺さったという伝説に由来しています。

この後に目指す高宕山の姿が良く見えています。・・・同じような標高の低山が団子状に寄り集まっていて、どこが高宕山山頂なのかよくわかりもしませんが、とにかく見えているのです。

房総半島の中部にある山々はとにかく地形が複雑で、尾根上には登山道と作業道が明確な区別もなしに絡み合っています。なんと言うか、魔境感があるとはいつも思うところです。迷い込んでしまったら最後、なかなか抜け出られなさそうです。

足元は断崖絶壁です。落ちたらタダでは済まない高さなので、くれぐれもファインダーを覗き込むのに夢中になり過ぎないようにご注意ください。

5.浅間様に寄り道する

なにやら既にもう満足しそうな気分になっていますが、石射太郎山は高宕山の前座に過ぎません。ボチボチ先へ進みましょう。

旧餌付小屋まで引き返してさらに進んでいくと、今度は富士山、東京湾展望台と銘打たれた場所がありました。

なるほど確かに、ほんの僅かにですが東京湾が見えています。房総半島の中部から見ると、狭い水路か何かの様にしか見えません。

東京湾の背後には富士山がドーンと立っていますが、生憎と雲が多めで頭の方は見えません。綺麗に晴れている日なら、なかなか壮観な光景なのだろうなとは思います。

マザー牧場がかなり近くにあります。なんだかんだで未だに一度も訪問したことはありません。車が無いと少々不便な場所なものですから。

ようやく道標上に高宕山の名前が現れました。石射太郎山からは尾根沿いにずっと繋がっています。

それほど大きなアップダウンもなくフラットで歩きやす道ですが、所々に倒木や崩落個所があります。この辺りは令和元年台風15号による被害がことさらに大きかった地域だけに、未だにその爪痕が多く残っています

ここは樅の木テラスと呼ばれている場所で、目指す高宕山の姿がちょうど正面に見えます。陽だまりが気持ちの良い空間です。

ここから少し横道へ外れた場所に、浅間山と言うピークがあります。今日は別段先を急ぐ旅でもないので、寄り道して行きましょう。

道標には浅間山ではな浅間様と書かれていました。所要時間は3分とありますが、果たして本当に3分で着くのでしょうか。

尾根を微妙に外したトラバースの道が続いています。ここでも倒木の姿がやたらと目につきます。

風化によりほぼ原型をとどめていない狛犬が置かれていました。それだけの年月を経ていると言うことは、この浅間様には相当昔から信仰の謂れがあるのでしょう。

11時20分 浅間様に登頂しました。樅の木テラスから片道3分で歩くのはちょっと無理で、実際には5分少々かかりました。

浅間山(せんげんやま)の名を冠した山は、それこそ全国津々浦々に存在するため、区別のためにこの浅間山は宇藤原浅間山とも呼ばれます。

浅間山を名乗っているだけの事はあり、この通り富士山がしっかりと見えます。しかし、先ほどよりもさらに曇って来てしまいました。ここからの天気回復はもう望み薄かな。

6.高宕音頭堂をへて高宕山の山頂へ

分岐まで戻って来ました。寄り道はこれくらいにして、いよいよ本命である高宕山を目指します。

あらためまして、樅の木テラスから見た高宕山です。写真の中央右よりにある、先端が少し尖っているピークが高宕山であるはずです。その手前に高宕観音堂があるはずなのですが、ここからだと良く見えません。

ここもかつては石切り場だったのか、不自然に切り立っている岩壁沿いに道が続いています。

よく見ると足元の岩の上に、轍のような窪みがあります。鋸山の車力道にあるものとそっくりなので、恐らくは切り出した石を一輪の荷車に乗せて搬出するための道だったのでしょう。

かなり手の込んでいる切通しです。削岩機などは存在しなかった時代の産物ですから、それこそ石ノミを使い地道に削って作り上げたのでしょう。相当な根気を要求されそうです。

ここでもやはり倒木が非常に目につきます。このように大木が根こそぎに倒されてしまっているものが多く、当時の風の激しさが伺えます。

山中に神社への入り口のような石の階段が現れました。ここを登った上に高宕観音堂があるようです。ハイハイわかりましたよ。登ればいいんでしょう登れば。

12時 高宕観音堂まで登って来ました。岩壁の下に半分めり込むかのようにして立っている姿が、非常に印象的な建築物です。

この建物は神社ではなく、観音像を納めているお堂です。現在の観音堂の建物自体は幕末から明治初期頃の時期に建築されたものですが、奈良時代に高宕山を訪れた行基菩薩が観音像を彫刻したのが高宕観音の始まりであると伝えられています。

建物のめり込み加減がわかり難いと思うので、縦構図で撮影した写真をもう一枚貼っておきます。見上げる高さの岸壁の真下に立っています。

近づくと焦点距離24ミリでは収まりきらないサイズ感です。超広角レンズを持ってくるのだったと軽く後悔しました。

良いものを見せてもらいました。登山者以外はそうそう気軽にはやって来れない場所ですが、ここはとてもオススメなスポットです。

先へ進みましょう。高宕観音堂から高宕山の山頂へ向かうのは、この手彫りのトンネルをくぐって進みます。

石射太郎山と同様に、高宕山の本体も岩山です。山頂に近づくにつれて、徐々に登山道の険しさが増して来ました。ここから先は手も使ってよじ登る系の道になります。

特段難しい要素はありませんが、高度感がそれなりにある場所もあります。物見遊山気分で歩けるような山では決してなく、しっかりと登山です。

最後は岩の隙間にかけられた、ほぼ垂直の梯子状の階段を登ります。この模造木目調のコンクリート製階段が、表面がツルツルに磨かれていて滑りやすく、ちょっと肝を冷やしました。

12時25分 高宕山に登頂しました。石射太郎山以上に輪をかけた狭い空間です。周囲は全て切り立った絶壁になっていて結構危ないので、くれぐれも足元にはご注意ください。同時に登頂可能な定員はせいぜい5~6人くらいまでだと思います。

高宕山は古くから雨乞信仰の山で、山頂にはそれにちなんだ釜が置かれています。この釜に溜まった雨水を汲んで麓の田畑に撒くと、雨が降ると言う伝承があります。

釜から汲んだ水を運んでいる最中に休憩してしまうと、田畑にではなくその休憩している山中に雨が降ってしまうとされており、決して途中で休んではいけない山と言い伝えられています。

つまりは水汲みタイムアタック登山をしろと言うことなのでしょうが、しかし面白い伝承です。

展望はほぼ全方位に開けています。見える光景自体は石射太郎山からのものとほとんど違いがありませんが、こちらの方がより広い範囲が見えます。

富士山は完全に雲隠れしてしまいました。高宕山は間違いなく富士展望の良さが売りの一つになっている山なので、これは少々残念な展開です。

広い範囲が見えるとは言っても、視界に入るものといえば緑一色な魔境の光景だけです。頑張れば伊予ヶ岳とか愛宕山くらいなら同定可能なのかもしれませんが、早々と諦めました。

7.台風の被害の痕跡が残る関東ふれあいの道を下る

下山は元来た道には戻らずに、このまま関東ふれあいの道に沿って下の台バス停へと下ります。

地図を見た限りでは、高宕山の山頂からそのまま真っすぐ尾根沿いに下って行けるように見えたのですが、行く手がロープで封鎖されてしまっています。はて、どうなっているのだろう。

下の方にはしっかりと踏み跡らしきものが見えているので、ここは道なき斜面を少々強引に下ってしまいます。

自分のことは100%棚上げにして言いますが、こういう時は横着せずにちゃんと正規のルートを探しましょう。強引に突っ切ってしまっても、大抵はロクな目に遭いません。

道なき尾根を強引に下って行くと、すぐに正規のルートに合流しました。どうやら関東ふれあいの道の正規ルートは、高宕山の山頂よりも少し手前の時点から分岐していたようです。

高宕山から先の関東ふれあいの道は、かなり荒れている状態です。このルートは令和元年台風15号によって壊滅的な被害を被り、長らく通行止めの状態が続いていました。復旧して歩けるようになったのは、比較的最近になってからの事です。

もともとこういう道なのか、あるいは山崩れでもあったのかはわかりませんが、かなり足元が狭くなっている場所もあります。

分岐が現れました。ここまで歩いて来た尾根はこの先も南に向かってまっすぐに続いていますが、下の台バス停へ下る場合はここで進路を左に転じます。

このまま直進すると、房総半島最奥の山と言われる三郡山(みこおりやま)まで繋がっているようです。

大変興味深くはありますが、これ以上魔境の奥深くにまで進むと本当に帰れなくなってしまう恐れがあるので、今日はもうここまでにしておきましょう。

13時20分 八良塚分岐まで歩いて来ました。根からからひっくり返ってしまった、モミの木の巨木が横たわっていました。これほどの巨木がなすすべもなく倒されるとは、恐るべし台風15号。

どうやらこの巨木は、台風で壊滅的な被害を受けた登山道復旧作業の記念碑としてあえて残してあるようです。もっとも、撤去しようにもそう簡単には出来なさそうなサイズではありますが。

ここから少し脇道へ進んだ先に八良塚と言うピークがあります。時間があれば寄って行こうかと思ていましたが、そろそろ帰りのバス時間が押してきているので寄り道はやめておきます。

八良塚への分岐を見送り道なりに下って行くと、壊滅的とまで評される被害を受けた痕跡が、至る所に残っていました。

登山道が復旧したとは言っても、とりあえず通れるようにはなったというだけの状態です。信頼と実績の関東ふれあいの道クォリティは、ここでは見る影もありません。

ロープや梯子で崩落個所を迂回しながら進みます。本当によくぞ復旧してくれました。

こうして崩落せずに残っている場所を見ると、元の道はかなり高規格な歩道であったことが伺えます。

最後の最後までアクロバティックな補修がされていました。まあ、これはこれで楽しいかもしれません。

大型の工作機械を山中に持ち込めるだけの予算も権限も持たないであろう高宕山を愛する山の会のメンバーが、ハシゴなどの簡素な器具だけを用いて、四苦八苦しながらも何とか通行可能な状態にしてくれたのであろうことが想像できます。

ありがとう、高宕山を愛する山の会の皆様。

下山した場所に奥畑バス停がありますが、これは例の君津市コミュニティバスのバス停で、路線バスはここには停車しません。と言うことで、ここから路線バスも停車する下の台バス停まで歩いていきます。

道なりに進んで行くと、新豊英トンネルにぶつかりました。歩道のスペースもあるトンネルのようですが、トンネルの上を越えていく旧道があるようなのでそちへ進みます。

大した高さではありませんが、旧道の方は一応は山越えと言うか尾根越えの道です。

右手に豊英湖が見えています。豊英ダムの堰き止めによって作られた人工湖です。房総半島中部の山間部には多い、農業用のため池です。

トンネルを抜けて後も、下の台バス停まではまだもうひと道あります。帰路に乗車予定のバス時間が近づきつつあったので、ここからは少し早足気味にまいります。

14時25分 下の台バス停に到着しました。往路に乗車したのと同じ、木更津と鴨川を結んでいる路線バスのバス停です。

時刻表よりも少し遅れてやってきた、14時41分発の木更津方面行きのバスで撤収します。この便を乗り逃してしまうと、次のバスは17時までありませんのでご注意ください。

8.おまけの延長編 木更津港から夕焼けを眺める

木更津駅に戻って来ました。このまま撤収してもいのですが、せっかく房総半島にまで来ているのだから、海を見ていくことにしました。やはり房総と言えば海でしょう。

木更津港へ向かいます。駅から港までは目と鼻の先の距離と言う感じではなく、徒歩だとそこそこの距離があります。

海の上に人道用らしき橋が架かっているのが見えます。地図を確認すると、渡った先には中の島公園があるようです。そこまで行ってみようと、漠然と目的地を定めました。

ところが間の悪いことに、ちょうど橋の欄干を工事中とのことで通行止めになっていました。残念。

通れないものは仕方がないので、橋の脇にある駐車場からいつものお決まりのセリフである「ヒャッハー、うみだー」を叫んでおく。これを言いたいがためだけに、わざわざ港まで歩いてきた感があります。

海際に小洒落たお食事処が何軒か並んでします。ちょうど小腹も空いて来たタイミングだったので、軽く腹ごしらえしていきます。

食事を終えると、ちょうど海に向かって夕日が沈むタイミングでした。特に狙っていた訳ではありませんでしたが、思いがけず美しい光景を見ることが出来ました。

相変わらず雲が多めですが、薄っすらと富士山の裾野らしきシルエットも見えています。これでスッキリと晴れていたら、さぞや画になったのでしょうね。

これまでに房総の山をいくつか歩いて来ましたが、伊予ヶ岳以上の物件が出てくることはこの先もうないのではなかろうか。そんな事を考えていましたが、ここにきて思わぬ優良物件がまだ残されていました。隠れた名山(と言いつつ結構人は居ましたが)との呼び声は決して誇張ではなく、多くの人に自信を持って勧めらる山であると思います。

訪問前は公共交通機関によるアプローチが相当困難であると思っていた高宕山でしたが、意外にもそれほど無理をすることもなく周回ルートを歩くことが出来ました。我ながらモデルコースとして良くできている行程だと思うので、興味がある方は是非とも歩いてみてください。

<コースタイム>

清和中バス停(9:15)-植畑上郷バス停(9:40)-石射太郎登山口(10:25)-石射太郎山(10:45~10:55)-浅間山(11:20)-高宕観音(12:00)-高宕山(12:25~12:35)-八良塚分岐(13:20)-奥畑バス停(14:00)-下の台バス停(14:25)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

この日木更津駅周辺にいたんですよ、ニアミス!

なにはともあれ、高宕山を楽しんでくださったようでよかったです。

眺望にすぐれ、登山道も変化があって良いお山ですよね。

この山は私が山登りの楽しさに気付いた山なので、思い入れがあります。

他にも色々とコースがあるので、機会があればまたぜひお越しください。

山波さま

コメントをありがとうございます。

2週連続で千葉県にお邪魔させてもらいましたが、スイセンや菜の花が咲く時期の房総の山は個人的に大好きです。この隠れ(てもいない?)名山の存在を、少しで多くの人に知ってもらえる一つの契機になれれば幸いです。