静岡県熱海市、伊豆の国市および函南町にまたがる玄岳(くろだけ)に登りました。

箱根から伊豆半島の付け根まで南北に連なっている、丹那(たんな)山地に属している山です。多賀火山と呼ばれる相当古い時代に活動していた火山でしたが、現在はすでに活動を終えて大きく浸食が進んでいます。山の稜線上を有料道路の伊豆スカイラインが通っており、一面の笹原が広がる好展望の山として知られています。

熱海から函南まで、丹那山地を横断するロングルートを歩いて来ました。

2024年12月3日に旅す。

丹那山地は箱根と伊豆の間に南北に連なっている山稜です。顕著に背の高いピークはなく、丘陵上のなだらかな稜線の連なりです。

この山の下を東海道本線の丹那トンネルが貫いています。熱海と沼津の間にある山だと言えば、おおよその位置が伝わるでしょうか。

稜線上を伊豆スカイラインと呼ばれる有料道路が通っており、どちらかと言うと観光地のとしての色合いの強い山域です。登山の対象としては比較的マイナーな存在となっています。

玄岳のすぐ傍らに、丹那盆地と呼ばれる小さな盆地があります。昭和5年に発生して大きな被害をもたらした北伊豆地震の震源となった、丹那断層の活動によって生み出された地形です。

この地震の際に生じた断層のずれを、現在でも直接見ることが可能です。断層が地表に露出している場所があり、丹那断層公園として整備されています。

12月にしては気温も高めで、絶好の晴天に恵まれた会心の一日となりました。スカイラインからの大絶景を楽しみつつ、マイナーエリアの丹那山地を横断してきた一日の記録です。

コース

玄岳ハイクコース入口バス停からスタートして、玄岳に登頂します。登頂後はもと来た道には戻らずに、丹那盆地を横断して函南(かんなみ)駅まで歩きます。

全行程の7割くらいは舗装道路歩きとなる行程です。

1.玄岳登山 アプローチ編 鈍行列車で行く丹那への旅路

5時33分 小田急線 喜多見駅

まだ周囲が真っ暗な早朝から自転車をこいで、第2の最寄り駅(言うほど近くはない)こと喜多見駅へとやって来ました。目的地は東海道本線の熱海駅なのですが、最初からJRで行くよりも小田原まで小田急線で出た方が運賃はずっと安上がりです。

7時 いつものように発車するなり完全爆睡している間に、電車はつつがなく終点の小田原駅に到着しました。寝惚け眼にヨロヨロとホームに降り立ちます。

まるで竜骨のような鉄筋のアーチ天井と巨大提灯が印象的です。山登りを趣味にしていると、自然と頻繁に訪れることになる小田原駅ですが、基本的には通り道で駅の外に出たことは殆どないような気がします。

7時42分 熱海駅に到着しました。東海道本線の路線は、この駅の先にある丹那トンネルによって丹那山地を貫いています。今回の山行きは、トンネルを潜らずに徒歩で丹那山地越えをしようと言う趣向です。

インバウンド客で大抵いつも大混雑している熱海駅の駅前ですが、この時間帯には流石にまだ人影もまばらで空いていました。

8時5分発のひばりヶ丘行きのバスに乗車します。駅から直接歩いてでも行けないことは無い距離なのですが、まあせっかく途中まではバスで行けるのですから利用しましょう。乗って残そう公共交通!

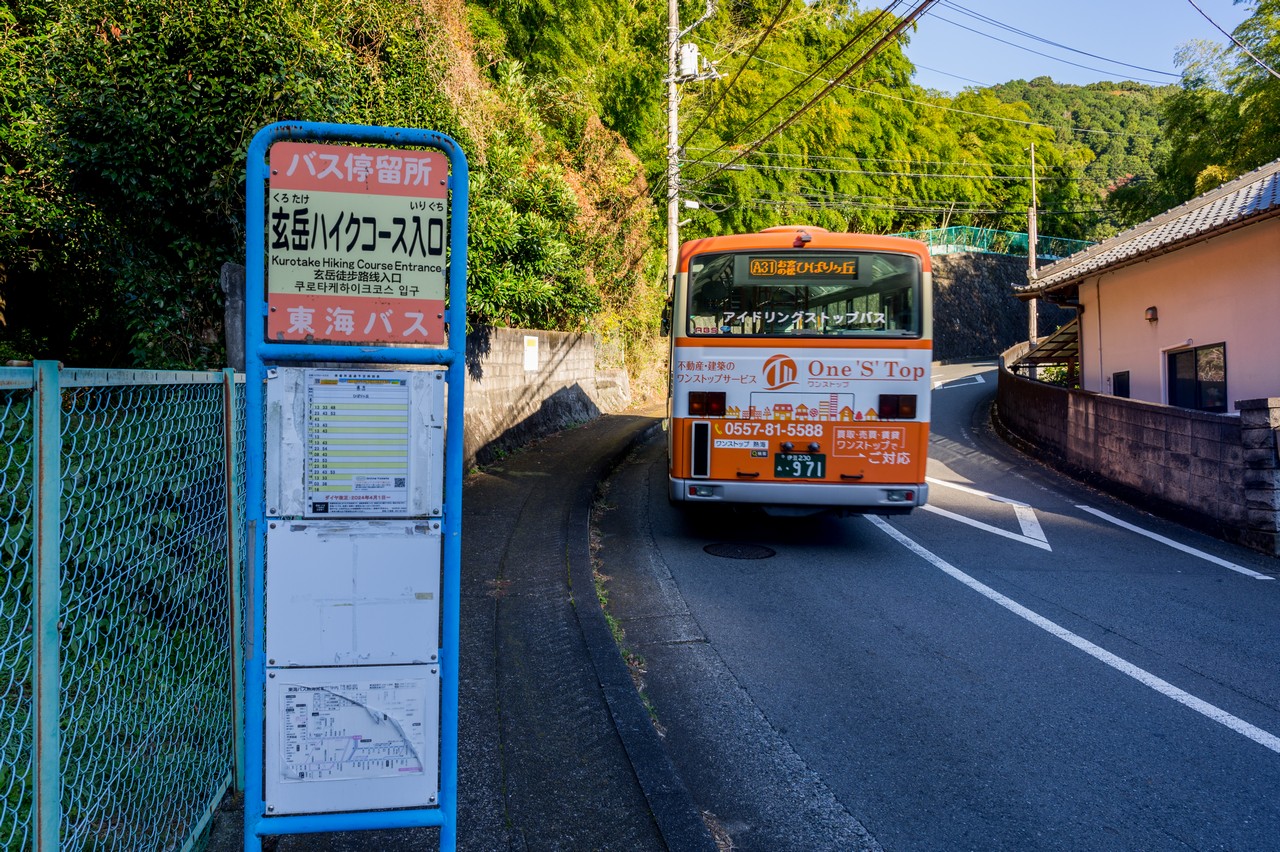

8時29分 玄岳ハイクコース入口バス停に到着しました。ハイキングコースではなくハイクコースとは、なかなか珍しい言い回しです。

2.緩やかに登り上げる、自然は友達の登山道

身支度も早々に行動を開始します。バス停名にことさら入口と付いていたことからも察せられる通り、バス停から登山口までは少々距離があります。最初からなかなか容赦のない急坂です。

振り返ると、背後に海が見えていました。稜線上まで行けばもっと良く見えるので、振り向いていないで先へ進みましょう。

熱海の街には基本的に平坦地が殆どなく、住宅地は急峻な斜面上にあります。自動車社会なのでしょうけれど、住んでいる人はみな足腰が相当鍛えられていそうです。と言うよりは、足腰が壮健な人しか暮らせなさそうではあります。

如何にも登山口であるかのように見える横道が現れましたが、取り付きはここではありません。先を確かめた訳ではありませんが、恐らくは畑かなにかの入り口でしょう。と言うことで、このまま道なりに進みます。

続いて玄岳登山者専用駐車場と書かれた空き地がありました。車は一台も停まっておらず、これでこの先の登山道が貸し切り状態であることが約束されました。

もっとも玄岳は、伊豆スカイラインの駐車場からスタートすると、それこそ30分とかからずに登頂できてしまう山です。わざわざこの駐車場からスタートして登る人は、恐らくごく一握りの少数派でしょう。

道路の舗装が力尽きたところで、ようやく登山道が始まりました。ここまでの舗装道路歩きの段階で、もう既に結構な標高を稼ぎ出しています。

登山口の周囲は、昼でも薄暗い鬱蒼とした竹林になっていました。放置され気味の里山によくある光景です。

ハイキングコースの案内と共に「自然は友達」と大きく書かれた標識が立っています。このお友達は概ね人間を優しく迎え入れてはくれますが、突如として牙をむいて襲い掛かって来ることもあります。山ナメ駄目絶対。

箱根の外輪山とよく似た雰囲気の、背丈を越える笹竹に覆われたトレイルです。似ているのは当然で、丹那山地の稜線は箱根から尾根沿いに繋がっています。

12月に入り紅葉シーズンとしてはもう最終盤と言えるタイミングでしたが、まだこうしてしっかりと残ってくれていました。と言っても、玄岳は稜線上からの富士展望こそが売りの山であり、紅葉については特段凄い訳はありませんが。

再び標語付きの案内が立っていました。「緑の風は心の詩」とのことです。設置者に関する情報は一切記載されていませんが、これは誰がいつ立てたものなのだろうか。

登り始めてからまだ1時間も経過していませんが、早くも行く先に稜線が見えて来ました。ここから見ると鬱蒼とした森に覆われているように見えますが、稜線上には視界の開けた笹原が広がっています。

立体交差になっており、橋の下を舗装道路が通っています。これは熱海新道と呼ばれている道で、かつては自動車専用の有料観光道路でした。現在は無料化されて熱海市が管理する市道となっています。

箱根や熱海の周辺地域が観光地として大々的に乱開発されていた時代の残滓とでもいうべき存在の道で、現在では殆ど利用者もおらず静まり返っています。

標高が上がって来るにつれて、紅葉は終わり足元に枯れ葉の絨毯が出来上がっていました。これはこれで風流です。

登山道脇の木に、輪っか状に結ばれたトラロープが吊るされていました。・・・これは一体何が行われた痕跡なのだろう。奇妙な果実が実っていたりはしないか?

木の下にシミのようなものがあるようには見えませんでしたが、それでも背筋に冷たいものが走り、足早にこの場を後にしました。ナンマンダブナンマンダブ。

怖気がした直後にこんな標語を見せられたものですか、何やら妙な気分になりました。あの輪っかを木にかけた人も、緑のシャワーでリフレッシュして思い直し、新品になって帰ってくれたことを願うしだいです。

やたらとグネグネまがっている木が目立ちます。この辺りの植生は、伊豆半島の山とよく似ています。箱根と伊豆に挟まれたた場所にある山だけに、両方の特徴が現れているのが面白い。

通行に難儀するほどではありませんが、だいぶ笹がうるさくなって来ました。やはりあまり多くは歩かれてはいない道のようです。

鬱蒼とした森を抜けて、頭上の開けた場所まで登って来ました。ここまで登って来れば、大絶景が広がる稜線までもうあと一息です。

伊豆スカイラインの西丹那駐車場から登ってくるルートと合流しました。玄岳登山としては、ここから登って来るのが最も一般的です。

3.笹原からの絶海が広がる玄岳山頂

笹原の向こうに、世界遺産のアイツがひょっこりと姿を見せました。山頂まで行けばもっと良く見えるので、もったいぶっていないで先へ進みましょう。

玄岳の山頂が視界に入りました。伊豆山稜線程を思い起こさせるような、笹に覆われたなだらかな稜線です。良いですね、実に私好みの山です。

背後を振り返ると、熱海や真鶴半島などが見えています。この付近一帯の山々は基本的に何れも火山で、玄岳の周辺を多賀火山と言い、今正面に見えている熱海の背後にある山々は湯河原火山と呼ばれています。

この一連の火山群は時代が下るにしたがって活動箇所が徐々に北上しており、現在は湯河原火山よりさらに北にある箱根が活動しています。

左右が完全に笹竹に覆われています。本来この山は、刈払いがされていなかったら、まともに歩く事すらままならないような藪山だということです。

10時20分 玄岳に登頂しました。かなり広々としている空間で、正面に富士山と愛鷹山がドーンと見えています。実に素晴らしい眺望ではありませんか。

かくも展望雄大な山が、どちらかと言えばマイナーな扱いに甘んじているのは、一体どういう理由によるのでしょうか。交通アクセスに特に難がある訳でもありませんし、もっと広く登られていてもよさそうなものなのですが。

この火の用心の人形は、確か倉見山の山頂でも見た記憶があります。この人形の製作者は、どうやら富士山がよく見えるマイナーな山がお好みのようです。

富士山の山腹にぽっかり口を開けた宝永噴火口が、ちょうど真ん中あたりに見えるアングルです。普段私は山梨県側から見た姿の方を見慣れているため、静岡県側から見た富士山には強い違和感を覚えます。

愛鷹山の背後に、笊ヶ岳や七面山などの南アルプス南部の山々が良く見えています。・・・普通は赤石岳や荒川岳が良く見えていると言うべき場面なのでしょうけれど、ここはそういうブログですから。

眼下には三島や沼津の市街地が見えています。背後の千本浜海岸のアーチが美しい。

沼津アルプスこと静浦山地の全容が良く見えています。コンパクトにまとまった山塊ながらも、尾根上のアップダウンが相当エグイ様子が大変よくわかります。

北側には丹那山地の稜線が連なっています。横幅の広い平坦な尾根が箱根まで繋がっており、その上を伊豆スカイラインが通っています。

箱根を最大望遠で覗いてみると、ロープウェイがある駒ヶ岳の背後に、箱根最高峰の神山の姿が見えています。手前にある外輪山に遮られてしまうため、ここから芦ノ湖の姿は見えません。

反対の南側には伊豆半島の山々が連なっていますが、こちら側は何故か笹が刈り払われていないため、眺めの方は今一つな状態でした。

最後に東側の光景です。相模湾・・・ではなく相模灘が見えています。細かい話になりますが、相模湾と呼ばれる範囲は真鶴半島の先端までなので、この熱海の正面にある海は相模湾ではなく相模灘と言います。

伊豆大島がかなり近くに見えます。伊豆大島は海底に立っている巨大な火山であり、山頂付近だけが僅かに海面から頭を覗かせているに過ぎません。伊豆大島と言うよりは三原山と呼ぶべきなのかもしれない。

4.氷ヶ池を経由して丹那盆地へと下る

10時45分 陽だまりの山頂が気持ち良くて、ついつい長居が過ぎました。ボチボチ行動を再開しましょう。もと来た道には引き返さずに、反対側の丹那盆地方面へ下っていきます。

まだ歩きだして早々ですが、この道は長らく笹の刈払いが行われていないらしく、本当に正しいのか不安になってくるような道です。笹をワシャワシャとかき分けながら前進します。

眼下に見えている伊豆スカイラインの脇にあるこちらの建物は、玄岳ドライブインの跡地です。かつて麓に存在した熱海サボテン公園との間を結ぶ、玄岳ロープウェイがここまで通じていました。

これも熱海新道と同様の、熱海箱根地域がバブリーなレジャー開発の活気に沸き立っていた時代の残骸です。諸行無常、夏草や兵どもが夢の跡ですな。

先ほどから、けたたましい機械音がするなあと思っていたら、まさに今笹の刈払いが行われている真っ最中でした。こうして登山道を日々整備してくれている地元自治体の方々には、まことに頭が上がりませぬ。

ということで、今この記事を読んでいるあなたが玄岳に訪れる際には、笹薮に苦労することは無いはずです。

これで多少は歩きやすくなるかと思ったのですが、刈ったばかりの笹が無造作に折り重なっている道は、笑ってしまうほどに滑り易い状態でした。ここは慎重に小股でチマチマと下って行きます。

眼下に小さな池があるのが見えています。氷ヶ池(こおりがいけ)と呼ばれている池で、ひとまずはあの場所を目指して下って行きます。

笹原地帯を抜けると、周囲は再びグネグネと曲がった木々に覆われました。まるで熱帯雨林を思わせるような森の光景です。

伊豆スカイラインの脇まで下って来ました。この先の登山道は道の向かいに続いているため、ここでスカイラインを横断する必要があります。

ちなみにこの伊豆スカイラインは自動車専用道路であり、歩行者の立ち入りは禁止されています。法律上は高速道路と同じ扱いです。しかし、ここに道を横断するための歩道橋やトンネルなどは存在しません。

ではどうするのかと言うと、どうするも何も歩いて横断するしかありません。

法律的にはグレーではなく真っ黒な状態な訳なのですが、下手に言及しようものなら歩道橋を整備する予算を出さなければならなくなるため、なあなあで済ませてしまっているといったところでしょうかね。

と言うことで、左右をよく確認して速やかにスカイラインを横断します。これでもし人身事故が発生した場合には、一体誰が責任を追及されることになるのか、ちょっと気になります。

眼下に丹那盆地が見えています。北伊豆断層帯の活動によって作り出された構造盆地です。このあとは、丹那断層公園に立ち寄りつつ、盆地の中を横断します。

この盆地の真下を東海道本線の丹那トンネルが通っています。断層帯の真っただ中を貫くこのトンネル建設は、異常出水にひたすら悩まされる世紀の難工事でした。

九十九折れが無い一直線の登山道であるため、なかなかの急勾配です。トラロープが張られていたので、ありがたく使わててもらいつつ下ります。

分岐が現れました。まっすぐ下山する場合はここを左ですが、その前に反対の右側にある氷ヶ池に寄り道して行きます。

分岐からは5分とかかからずに、道の脇に池が現れました。上から見た時にはため池か何かのようにしか見えませんでしたが、近くで見るとかなりの透明度です。

11時25分 氷ヶ池まで下って来ました。明治の中頃まで、冬の間に凍った池の氷の切り出しが行われていました。熱海の旅館などで氷菓として提供されていたそうです。

池の先に富士山の頭だけがひょっこりと覗いていました。無風状態なら、水面に逆さ富士が見えたりするのでしょうかね。池の周囲にツツジが咲くらしいので、この場所のベストな訪問時期は春だと思います。

寄り道はこれくらいにして下山を再開しましょう。背丈を越える笹竹に両側を囲まれて、昼間でも薄暗い道を下っていきます。この辺りも箱根外輪山とそっくりな雰囲気です

笹竹地帯を抜けると、これまた薄暗い杉の植林になりました。ここから先はもう、最後までずっと舗装された道になります。

車道まで下りて来ましたが、丹那盆地の底に向かってまだしばらく下り坂が続きます。道の周囲には小規模な酪農場が多く目につきます。

ようやく盆地の底が見えました。家屋はあまり多くなく、かなり広々とした水田が広がっています。

丹那盆地まで下って来ました。この後は酪農王国オラッチェを経て函南駅へと下る予定ですが、その前に丹那断層公園へ寄り道をして行きます。

5.丹那断層公園と酪農王国オラッチェ

前述した通り、丹那盆地は北伊豆断層帯の真上に位置しています。この断層は昭和5年に発生したマグニチュード7.3の北伊豆地震の震源地となりました。

その断層面が地表に露出しているのを直接見ることが出来る場所が、この丹那断層公園の中にあります。早速見てみましょう。

こちらがその断層のずれが実際に発生した場所です。と唐突にこの写真を見せられても、恐らくはさっぱりわからないことでしょう。

と言う事でわかりやすいように補助線を入れると、この青く塗った部分の石垣はもともと一直線だったものです。これだけ断層が横にずれ動いたことを示しています。

断層の真上に立っていた建物などは当然ながら壊滅的な被害を受けたことでしょう。この地震発生当時にはまだ工事中だった丹那トンネルにも被害が生じています。

断層の断面を見ることができる、断層地下観察室もあります。せかっくなのでこちらも覗いてみましょう。

素人目には「確かに土に線が入っているね」くらいの感想しか湧いて来ません。こちらはまあ正直、門外漢が見て楽しめるようなものでは無いと思います。

丹那断層公園を後にし、盆地の只中を横断して行きます。周りは水田に囲まれていますが、時期的にとっくに稲刈りは終わっており、一面の草原状態です。

先ほども少し触れましたが、断層帯を貫く丹那トンネルの工事では、ひたすら大量の出水に悩まされました。最終的には箱根の芦ノ湖の湖水量の3倍となる、合計6億立方メートルもの水が排出されました。

それだけの量の水が抜けてしまってトンネルの上にある丹那盆地で何事も起こらないはずはなく、多くの湧き水が枯れて井戸も干上がりました。

その影響により丹那盆地での稲作は壊滅的な被害を被り、以後は稲作ではなく酪農が主要な産業となりました。

・・・と言う前提知識を持っていたのですが、実際に現地に来てみると普通に水田が広がっていて、思っていた光景とはだいぶ異なっていました。後年になってから、灌漑用水路を整備するなどして再生したのでしょう。

この丹那牛乳は、静岡県東部の小学校給食では定番の存在なのだそうです。地産地消されているらしく、東京のスーパーなどでは目にしたことがありません。

13時20分 酪農王国オラッチェまで歩いて来ました。ここでも当然寄り道をしていきます。今日はやたらと寄り道ばかりしておりますな。

オラッチェは酪農生産品の販売所や体験コーナーなどが併設された、いわゆる観光牧場です。有名所で言うと、千葉のマザー牧場などと同種の施設です。

丁度良い時間だったので、ここで昼食を取って行こうかと思ったのですが、平日と言うこともありレストランは営業していませんでした。残念。

売店は開いていたので、とりあえずは定番のソフトクリームを頂きました。濃厚でとてもおいしい。

厩舎に居る動物に餌やりも出来ます。厳つい外観とは裏腹に、牛は結構人懐っこい動物です。迂闊に手を出すと滅茶苦茶舐められるのでご注意ください。

これはポニーかな。どうやら餌の野菜は持っていないらしいとわかるや、そっぽを向かれてしまいました。つれないなあ。

ヤギも同じく、餌を持っていない人間には見向きもしません。まったく、牛さん以外は揃いも揃っていけずな動物たちです。

いけずな動物たちと触れ合いたい方は、この100円の餌を買ってから触れ合いましょう。そうすれば、きっと愛想を振りまいてくれるはずです。

6.丘陵を越えて行く函南駅への遠き道程

14時 オラッチェでの寄り道を終えて、行動を再開します。丹那盆地は公共交通からは完全に見放されてしまっている一帯で、オラッチェまで乗り入れているバスなどの公共交通機関は存在しません。

そんな訳なので、ここから東海度本線の函南駅まで直接歩いて行きます。現在地は盆地の底であるため、まずは盆地の周囲を囲っている丘陵を乗り越える必要があります。

国土地理院の地図を見る限りでは、この神社の脇に山中へと入って行ける小道があるはずです。道があるようには見えませんが、はて。

そう思ったら、しっかりと小道がありました。ちなみに玄岳は一応、山と高原地地図の伊豆・天城山の範囲内に含まれていますが、熱海側の登山道の案内しかありません。函南方面へ下りたい場合には、国土地理院の地図を携行してください。

この道が市道なのか農道なのかはわかりませんが、路面は荒れ気味であまり使われてはいなさそうな道です。行きどまりだったりはしないよな。

そんな不安に駆られましたが、幸いにもすぐに横から来た道と合流しました。

丘陵上にも小規模な酪農場が点在しており、隙間なく土地が活用されているように感じられます。天下の幹線道路である東海筋近くの農業生産基地として、昔から重要な位置を締めていたのであろうことが伺えます。

グネグネと曲がりくねった小道が複雑に入り乱れていて、道順はかなり分かりづらいです。ちなみにここは右です。左へ進むとぐるっと回ってまた盆地の中に逆戻りします。

どこをどう歩いたのか最早記憶も定かではありませんが、とにかく丘陵の上まで登って来ました。ここからは下りに転じます。

GPSのログを取っていたわけでもないので、記事の冒頭に記載したコースマップの道順は、記憶を頼りにして手書きしたものです。間違っている個所があるかもしれないので、予めご承知おきください。

盆地を挟んだ向かいに、玄岳の姿が良く見えています。玄岳の右手にある山の中腹に大量の家屋が立っているのは、熱海自然郷と言う名の温泉付きの別荘地です。

バブル崩壊後は一時期低迷してゴーストタウンになりかけていました、今ではだいぶ持ち直して来ているらしい。

バス停がありましたが、残念ながらこれはスクールバスのもので、一般乗客向けの路線バスではありません。丹那に住んでいる自動車を運転できない人たちは、普段一体どうのようにして生活しているのだろうか。

地図を見る限りでは、ここから谷底にある道へと下っていけるはずです。特に正解と言えるルートがあるわけでは無いので、地図とにらめっこしながら進みます。

本当にここなのか不安しかない入口ですが、何度見返してもここ以外には考えられません。国土地理院と自分の地図読みを信じろ!と言うことでここから下っていきます。

しっかりと道は続いていましたが、しかしこの谷沿いの道はすでに廃道状態にあるようです。枯れて倒れた大量の竹が道を塞いでいました。

竹林の中にポツンと1件の廃屋が建っています。なるほど、この家の住民がいなくなった時点で道も放棄されて今に至ったのでしょう。

谷底で陽が射さないため薄暗く、風が吹くたびに竹がギシギシと音を立てて軋しみます。なんというか、かなり薄気味の悪い道です。ここを夜中に歩くのは、相当怖いのではなかろうか。

ようやく廃の気配がしない生きた道まで下って来ました。地図を見て最短だと思われる道をたどってきたわけなのですが、現状おすすめはしかねる状態にありました。

ここからさらにもう少しだけ下ります。深い考えも無しに歩き始めた横断ルートでしたが、素直に熱海方面へ戻った方が無難であったのかもしれない。

15時50分 函南駅に到着しました。思いのほか長い道程でした。山道を歩いていた時間よりも、下道歩きの方が全然長かった訳ですから、まあ当然の感想です。

ちなみに函南駅はJR東海の管内です。交通系ICカードをタッチして乗ってしまうと、JR東日本管内への乗り継ぎが出来ないのでご注意ください。

具体的には切符を購入して乗るか、もしくは隣の熱海駅でいったん改札を出てから再度入場しなおしてください。

函南駅は丹那トンネルを抜けてすぐの位置にあり、ホームの端からトンネルの入り口が見えます。このトンネルが作られる以前の時代の東海道本線は、現在の御殿場線のルートを通っていました。

両ルートの所要時間を比べて見ると、例えどれほどの困難を伴おうと、ここにトンネルを掘る必然性があったのだと言う事が良く理解できますす。

途中の寄り道やら、登山の本筋とは無関係な丹那トンネルまつわる脱線話など色々とありましたが、玄岳訪問自体は大満足のうちに幕を下ろしました。本文中でも触れましたが、かくも眺めの良い山があまり存在自体を知られることもなしに埋もれているのは、怪訝ですらあります。

熱海側から往復する分にはコ―スタイムも手頃で、登山初心者向きの山であると思います。一方で函南方面に抜けるのはかなりのロングコースとなり、あまり安易に人に薦められるものではありませんが、それでも道中には数々の見所が散りばめられています。

伊豆スカイラインからの絶景と、知られざる丹那地方を巡る旅に繰り出してみては如何でしょうか。

あと、丹那牛乳はとても美味しかったです。

<コースタイム>

玄岳ハイクコース入口(8:30)-玄岳(10:20~10:45)-氷ヶ池(11:25)-丹那断層公園(12:45~13:05)-酪農王国オラッチェ(13:20~14:00)-函南駅(15:50)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント