茨城県日立市と常陸太田市にまたがる高鈴山(たかすずやま)と神峰山(かみねさん)に登りました。

多賀山地(たがさんち)と呼ばれる、茨城県北東に広がる低山群に属している山です。海際近くにある眺めの良い山で、稜線を辿るハイキングコースが整備されており、通称日立アルプスと呼ばれています。

遠路はるばる、常陸国のご当地アルプスを巡って来ました。

2024年12月15日に旅す。

近年日本全国に増殖中のいわゆるご当地アルプスの一つである、日立アルプスを歩いて来ました。東北地方との境界にも近い茨城県北部にある、標高1,000メートルに満たない低山を巡るコースです。

標高差はそこまで大きくありませんが、駅を基点とした周回ルートを取った場合の総歩行距離は25kmを越えます。低山ながらも、歩き応えのある骨太なコースです。

道中の大半は樹林帯に覆われていて展望がありませんが、所々に展望の開けた場所があり、海を一望する低山らしからぬ大展望が広がります。

かつて高鈴山の中腹に、日本国内で最大規模の銅山である日立鉱山が存在しました。日立アルプスのルート上には、大煙突を始めとしたいくつかの遺構が残されています。

海の展望だけではなく、他にも様々な見所が詰まったハイキングコースです。

陽の短い季節だと言うこともあり、辺りが暗くなるまでほぼ丸一日を費やしたガッツリ登山となりました。日立駅から日立アルプスを周回してきた1日の記録です。

コース

JR常磐線の日立駅よりスタートし、助川山を経て高鈴山に登頂します。稜線沿いに神峰山まで縦走して、かみね公園を経由して日立駅に戻ります。

日立駅を起点に周回するロングコースです。

1.日立アルプス登山 アプローチ編 珍しく特急電車で行く、常陸国への旅路

7時 JR上野駅

常陸国は広い。普段はどこへ出かけるにしても大抵は鈍行列車を利用するドケチ倹約家の私ですが、今回は流石に少し遠すぎると言うことで、珍しく特急列車を奮発しました。

なにしろ関東平野の北の果ての、ほぼ東北地方に隣接している場所ですからね。7時発の特急ひたちに乗り込み、遠路はるばる常磐線の日立駅を目指します。

特急ひたちは全席指定で、自由席は存在しません。日立駅までの特急券代は1,580円なり。されど得られた快適さはプライスレス。ということで、発車して早々に眠りに落ちました。

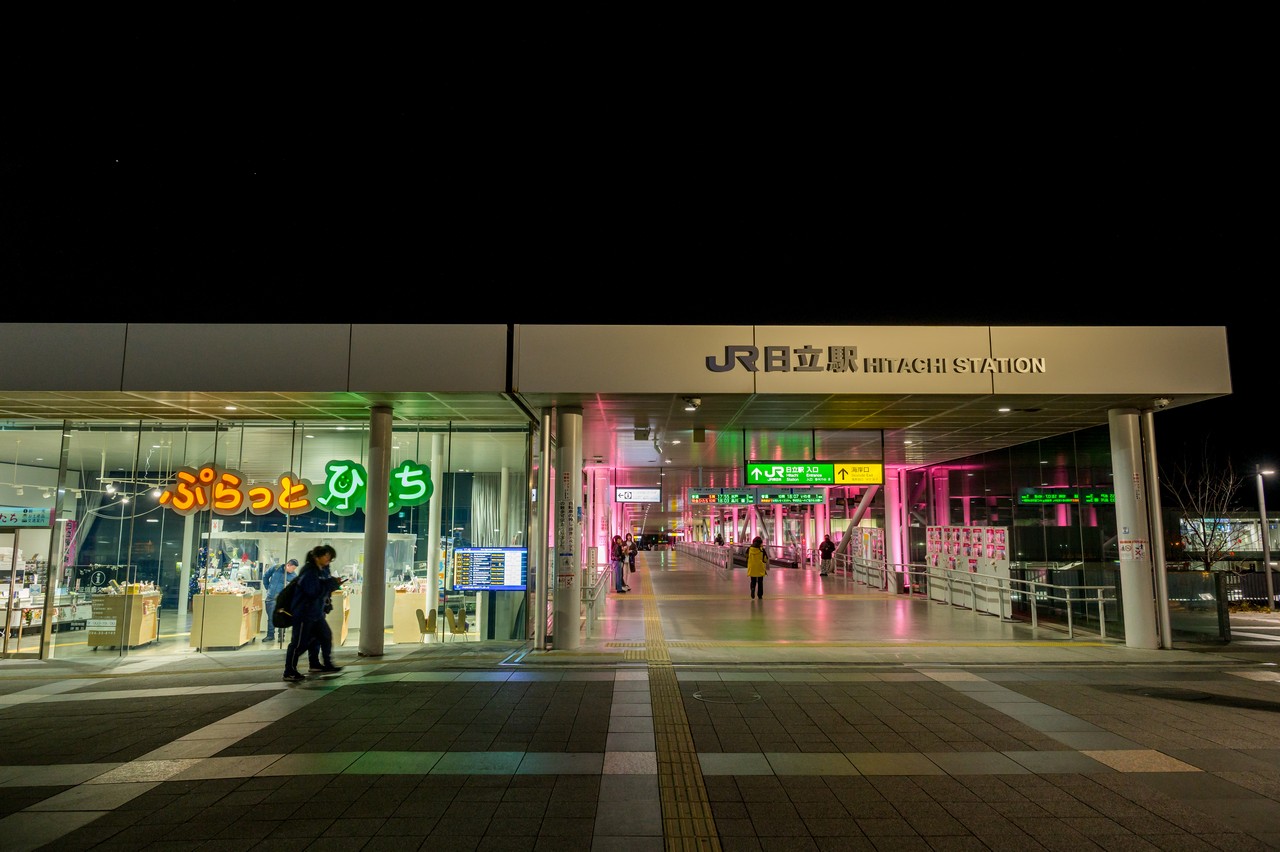

8時36分 日立駅に到着しました。ここで一つ大切な伝達事項をお伝えしますと、実は鈍行列車の始発を乗り継いだ来た方が、6分早くに現地に降り立てます。

と言うことで、日立駅へ特急電車で行くことに経済的な合理性はありません。登山に経済的な合理性を求める方は、鈍行列車を乗り継いでお越しください。

海が駅のすぐ目の間にあります。本日予定している行程は駅から直接歩きはじめるので、ほぼ海抜ゼロメートル地点からのスタートと言うことになります。

目指す日立アルプスの稜線も、ビルの先に僅かに見えています。見たところのっぺりとした山容で、アルペン的な要素はまったく感じられません。

日立駅がある日立市は、日立製作所の創業の地です。それこそ誰でも名前を知っている超有名企業ですが、地名由来の社名だったことを初めて知りました。現在でも駅の周辺には、日立製作所関連の工場施設が多数存在しています。

2.市街地を通り抜けて助川山市民の森を目指す

8時50分 身支度を整えて、本日の行動を開始します。駅前には見事な大イチョウの大木が立っていました。時期的に黄葉はもうほぼ終わりかけです。

まずは駅前から目抜き通りをまっすぐ進みます。駅に道標なのどの案内は特にないため、登山口までのルートについては事前によく確認しておいてください。

通りのちょうど真正面に、レーダーアンテナ塔らしきものが見えています。あの場所が、日立アルプス最高地点の高鈴山山頂であるはずです。

やがて通りは突き当たるので、交差点を左折します。下山後は反対の右側からここへ戻ってくる想定です。

続いて国道245入口と言う交差点で右折します。ここでも道標の案内はありません。

ご当地アルプスと呼ばれる山は近年全国各地に増殖していますが、その草分的な存在である沼津アルプスなどは、地元自治体がかなり熱心に普及を後押ししている様子が伺えます。

それに比べて、どうやら日立市は日立アルプスの売り出しに、それほど真剣には取り組んでいないようです。

道なりに進みます。目的地であろう山並みは真正面に見えている訳なのですが、脇道が多くルートはかなりわかりづらいです。何しろここはまだ普通の住宅地ですから。

例のごとく何の案内もありませんが、ここを左折します。小さな川に架かった橋まで行ってしまったら行きすぎです。引き返してください。

・・・要するに、私自身が道を間違えて進み過ぎてしまい、途中で引き返してきたと言うことです。

続いてこの石碑が並んでいるY字路が現れたら左へ入っていきます。

私は基本的にこのブログを、ガイドではなく紀行文のつもりで書いています。そのため普段はここまで詳細に道案内を書いたりはしていません。

ですがこの日立アルプスへのアプローチは、かなり道順が分かり難くいと感じたので、普段よりも細かく書いています。

何気なく見たら石碑は馬頭尊でした。荷駄運びの牛馬の守護者とされており、これがあると言うことは、この小道は古くから人の往来がある街道だと言うことです。

道が急勾配になって来ました。宅地化されていますが、既に山の領域に入っていると言うことなのでしょう。

右手の遠くに観覧車があるのが見えます。かみね公園にある遊園地のものです。本日歩く予定のルートでは、下山時にあの遊園地の脇を通ることになります。

道の舗装が尽きてダートになりました。ここはまだ普通に車の往来がある道らしく、しっかりとした轍が刻まれています。

鬱蒼とした森の中を登り続けると、やがて前方に大きく視界にが開けた場所が現れました。

助川山市民の森まで歩いて来ました。ここは平成3年に発生した大規模な山火事の跡地を整備して作られた公園です。ここから先は暫しのあいだ、公園内を進みます。

ここまで歩いてきて、ようやく高鈴山の名前が書かれた道標がありました。山頂まではまだあと6kmほどと、なかなかの距離があります。

ここから少し下った場所に城址があり、どうやらそちらから登ってくる方が一般的なルートであるようです。駅から直接歩いて来る人は、少数派だと言うことか。

3.海を一望する好展望地の助川山

車道沿いに歩いても良いのですが、登山道らしき道があったのでそちらに進みます。しかしこれは明らかに失敗でした。この道はほとんど歩かれてはいないらしく、蜘蛛の巣が跋扈し藪に埋もれつつありました。

と言うことで早々に車道に脱出します。高鈴山方面へ向かう道順は何通りかありますが、とりあえずは公園内にあると言う助川山を目指します。

助川山の正面までやって来ました。右手にある池は、案内板によれば石の池という名称で、天然の池ではなく人工池です。

近づいてよく見ると、池の表面が凍結していました。確かに今朝はなかなかの冷え込みでしたが、もうそんな季節になっていましたか。

どうやら助川山へのメインルートは反対側にあるようですが、今から回り込むのも面倒なので、このまま裏側から登ります。急勾配ではありますが、一応は踏み跡もしっかりとありました。

無理矢理な感じに登って行くと、すぐに螺旋状に道が整備された正規ルートと合流しました。

山頂に立派な東屋が立っています。周囲は大きく開けてり、見るからに展望が良さそうで期待が高まります。

10時20分 助川山に登頂しました。日立アルプスの前座とでもいうべき場所ですが、展望に関して言えばここが本日最大の見せ場となります。早速見てみましょう。

まず正面には、この後歩く高鈴山から神峰山に至る稜線をすべて一望できます。山と言うよりは丘陵のようなだらかな姿をしており、やはりまったくアルペン的な要素は感じられません。

日立アルプスと言うのは当然ながらただの通称で、正式には多賀山地と言います。広義には茨城県北部から宮城県南部にまでまたがる、阿武隈山地に含まれています。

反対側に目を向けると、海を一部する天空の東屋になっていました。比較的簡単に登ってこれる場所であるため、地元では定番の初日の出鑑賞スポットとなっています。

公園の一部であるし、助川山に登ることを果たして登山と呼んで良いのかは若干の疑問がありますが、しかしこうした海が見える山は個人的には大好きです。

とりあえずはここで、いつものお約束のセリフである「ヒャッハー、うみだー」を叫んでおく。

4.代り映えのしない光景が続く、高鈴山への道程

陽だまりの東屋が気持ち良くて、つい長居が過ぎました。まだ先は長いのでボチボチ行動を再開しましょう。助川山の螺旋状の登山道(?)は、バリアフリーにも対応した緩やな登り坂ですが、真ん中を突っ切る階段もしっかりとありました。

その名も、かたつむりトレールと言うそうです。なんというか、そのまんまな名称です。

助川山市民の森の領域がもう少しだけ続きます。散歩中だと思われる人の姿がチラホラとありますが、登山の格好をしているのは今のところ私だけです。日立アルプスはあまり人気は無いのでしょうか。

今歩いているこの道は、かつては高鈴山を越えて山間部の奥地へ塩を運ぶ、いわゆる塩の道でした。先ほど馬頭尊があった場所からここまで、概ね古道のルートを踏襲しているのでしょう。

道が左へ大きくそれて行ったところで、ここからようやく登山道が始まります。ここまでの道程は、言うなれば日立アルプス縦走における準備体操でしかありません。体操にしてはやけに時間がかかりましたけれどね。

ここにも小さな人工池がありました。おむすび池と言う名称なので、きっとおむすび型をしているのだろうと思いますが、枯れ葉が降り積っていて形状はイマイチよくわかりません。

いかにも古道由来の登山道らしい、緩やかな傾斜で少しずつ標高を上げて行く登山道です。大変歩きやすくはありますが、その分なかなか標高は上がりません。

道すがらに金山百体観音があります。名前の通り、百体の観音像が祭られています。

今歩いているこの道は、塩を運ぶ交易路であると同時に高鈴山の裏手にある御岩神社への参道でもありました。そのため沿道にはこうした史跡が今も残っています。

かつては木製の小さなお社が立っていましたが、平成3年の山火事の際に失われています。かつては建物があったのであろう、開けた空き地になっていました。

観音様も一部が失われており、現在は68体となっています。この観音像は、誰がいつ設置したものなのか来歴が一切不明で、謎多き観音様であるらしい。

百体観音を過ぎて以降も、あまり代り映えのしない光景が延々続きます。読者の皆様を退屈させるのも忍びないので、ここから先の道中の様子などはバッサリと省略いたします。

道の脇に自動車の残骸がひっくり返っていました。車が入ってこれるような道ではないのですが、一体どこから来たのでしょうか。

11時50分 場面は飛んで、四辻と呼ばれている地点まで登って来ました。ここで登山道は車も入ってこれる道と合流します。

ということで、ここから先は山頂まで舗装道路歩きとなります。

この道は山頂にあるアンテナ施設の保守ためのものであり、一般車は進入出来ないものだと思っていたのですが、グーグルストリートビューを見るとしっかりと山頂まで映っています。

それはつまり、誰でも山頂まで車で入れる言うことなのだろうか。見た感じだと、山頂に駐車スペースと呼べる場所はなさそうでしたが。

麓からも見えていたアンテナ塔が、いつの間にかすぐ近くにありました。

稜線上の道と合流しました。助川山市民の森の領域を出て以降はここまでずっと貸し切り状態がつづいていましたが、御岩神社方面から登って来た登山者が合流したことにより、周囲が一気に賑やかになりました。

高鈴山の山頂には、レーダ雨量計の他にもFM基地局など多数のアンテナが林立しています。風情には欠けますが、ここは四方が開けた高台であるため、電波を飛ばすのにはうってつけの場所なのでしょう。

12時10分 高鈴山に登頂しました。最後まで緩やかな上り坂で、標高差自体はそれほど大きくありませんが、横方向への移動距離がそれなりに長い道のりでした。

地元の人以外にはあまり存在を知られていない比較的マ―ナーな山だとは思いますが、一応は花の百名山というタイトルを保持しています。夏から秋にかけてセンブリが咲きます。

これはもしかしなくても、訪問する時期を間違えてしまったのではなかろうか。

山頂の展望所からは、奥久慈と呼ばれる茨城県北部の山岳地帯を見渡せます。突出して背の高い山はこそありませんが、入り組んだ複雑な地形をしていて何気に山深い一帯です。

彼方に薄っすらと僅かに冠雪した山が見えます。雲が多めでシルエットがわかりにくいですが、位置的におそらく那須連峰です。

反対側に目を向けると、一応は少しだけ海が見えています。海の眺めに関しては、ここよりも道中の助川山からの方がずっと良く見えます。総じて、眺めの良い山であると評して問題はなさそうです。

5.御岩山を経由して神峰山へ縦走する

時刻はすでに正午を回ってしまっていますが、ここからが日立アルプス縦走の本番です。神峰山を目指して稜線沿いに進みます。

グネグネと曲がった樹木が多く目につきます。伊豆半島の植生とよく似た雰囲気です。海風に晒されることが何か影響しているのでしょうか。

樹木が鬱蒼として展望はない尾根道を進んで行くと、肩のようなっている開けた場所が現れました。

明らかにピークではないように見えますが、ここが御岩山と呼ばれている場所です。常陸国でもっとも古くから信仰されてきたと言われている霊山で、山の中腹に御岩神社があります。

高鈴山の山頂と同様に、ここでも西側の展望が広く開けています。見渡す限り一面の山また山で、奥久慈の途方もない広さと山深さが良くわかる光景です。

遠くに薄っすらと日光連山が見えます。先ほど見えた那須岳と同様に、こちらも僅かに冠雪しているように見えます。

しめ縄に防護された小さな石のお社がありました。これが御岩神社の奥の院なのかな。近年御岩神社は、国内有数のパワースポットとして注目を集めているのだとか。

私はスピリチャルな方面への感受性がとことん鈍い人間なので、パワースポットと言う単語を出されると、どうリアクションして良いものかいつも困惑します。

御岩山を過ぎると、縦走路は一度大きく標高を落とします。遠目にはほとんど平坦なように見えていましたが、しっかりとアップダウンはあります。

下りきると御岩神社方面への分岐がありました。神社まで下れば路線バスもあります。もう歩くのに飽きたという人や、パワーを感じてみたいと言う人は、ここからエスケープが可能です。

高鈴山登山としては、御岩神社から登るのが最も一般的であるらしく、ここを過ぎて以降は周囲から再び人影が消えました。

下ってしまった後に待っているのは、当然ながら登り返しです。前方に、すっかりと見上げる高さになってしまった、神峰山の姿が見えました。

現在地のほぼ真下を、茨城県道36号線の本山トンネルが貫いています。御岩神社から出ている路線バスに乗れば、そのトンネルを通って日立駅に戻れます。

道中にポツンと公衆トイレがありました。わざわざトイレが整備されていると言うことは、神峰山に縦走する登山者はそれなりに多いと言うことなのでしょうか。その割には、周囲にあまり人の気配がありませんが。

ちなみに、国土地理院の2万5千分1スケールの地形図に描かれている御岩神社周辺の山道は、まったくのでたらめなのでご注意ください。

道標はしっかりとあるので、迷子になることはまずないとは思いますが。

トイレを過ぎると、いよいよ神峰山に向かって登り返しが始まります。ここからが本日の第2ラウンド開始と言うことで、気合を入れ直していきましょう。

登山道のすぐ脇に、コンクリ―トで塞がれたトンネルの坑口らしきものがあります。帰宅後に確認したところ、これは本山トンネルの旧道であるようです。

全体的に緩やかな勾配の道が続く日立アルプスですが、この神峰山だけは急峻な山容をしており、思った以上にしっかりと登り返しさせられます。

山中にコンクリートの土台らしき構造物がポツポツと点在しています。これはかつてこの山の中腹付近に存在した日立鉱山のもので、鉱石を搬出するための索道が張り巡らされていました。

この先もあまり代り映えしない光景が続くので、道中の様子は再びバッサリと省略いたします。

13時55分 神峰山に登頂しました。高鈴山に次ぐ日立アルプス第2の山ですが、麓から見上げた時の存在感で言えば、こちらの方がずっと良く見立ちます。

この神峰山もまた、古くから信仰の対象となって来た霊山です。山の麓には神峰神社があり、御岩神社と同様にパワースポットと呼ばれています。

・・・日立市はなにかこう、見えざるパワーが集まりやす場所なんでしょうか。よくわかりませんが。

ここも海に向かって展望が開けています。山の中腹にある、日立鉱山精錬所跡の大煙突が非常に目を引きます。この後の下山時に、もっと近くからよく見える場所があります。

山頂のすぐ脇に立つ神峰神社の奥宮です。麓宮は下山予定地点のかみね公園の入り口にあります。

6.かみね公園へと続く長い下山行

ここからはもう下山するだけなのですが、小刻みに登ったり下りたりを繰り返して、なかなか標高を落とし始めません。道中には特に見所もないので、またもやバッサリと省略します。

途中に羽黒山と言う小ピークがあります。かつては眺めの良い山だったらしいのですが、今では鬱蒼とした樹林に覆われています。基本的にはただの通り道と言ったところです。

金属製のやぐらのような構造物がポツンとありました。これも恐らくは、日立鉱山にまつわる遺構です。

羽黒山を過ぎて以降も、殆ど下っているとも言えない様な傾斜の道がダラダラと続きます。流石に少々ダレてきましたぞ。

続いて今度は蛇塚と呼ばれている場所がありました。かつてこの辺りに村人たちに害をもたらす大蛇が住んでいましたが、水庭若狭守と言う武人が大弓で退治したと言う伝承があります。

その後、祟りがあることを恐れて塚を立てて祭ったのが、この蛇塚です。まことに日本的な御霊信仰です。

この蛇塚のすぐ脇に、日立鉱山の大煙突が良く見えると言う、その名も大煙突展望台があります。当然寄り道して行きますよ。

登山道を外れて脇道に入って行くと、東京の電力を強く感じるプラスチック製の階段が続いていました。

思った通り、頭上高くに送電鉄塔が立っていました。この脇道はもともと、送電鉄塔の巡視路であるようです。

15時40分 大煙突展望台に到着しました。展望台と名乗ってはいますが、単に鉄塔の下が刈り払われているだけの空間です。

確かに大煙突が真正面にありました。間が悪いことに逆光直撃の時間帯になってしまたっため、肉眼ではほとんど見えませんでしたが、写真にはしっかりと写っていました。

だいぶ時間が押して来てしまいました。日没時間も近づいてきているので、ここからは足早に参りましょう。全体的になだらかで歩きやす道なので、トレラン向きなコースだとと思います。

終わりの方はゴルフ場のフェンス脇につけられた道になりました。特に見所も何もないので、サクサクと下りましょう。

車が往来する音が聞こえて来ました。最初から最後まで人工物が多めで、里山らしいと言えばらしい登山道でした。

車道まで下りて来ました。駅まだはまだひと道ありますが、この先にはもう街灯があるので、暗くなっても問題はありません。

このまま車道沿いに下って行くほかに、鞍掛山緑地経由の下山ルートも存在します。時間があればこちらから下りたかったのですが、もう間もなく日没となるため、このまま素直に車道を下ります。

ハイキングコース入口と言う名称のバス停がありました。時刻表によれば、日立駅行きのバス最終便は16時19分発です。現在時刻は16時25分。ふむ、6分前の出来事ですね。

もう少し急げばバスに間に合ったわけなのですが、始めから当てにはしていなかったので特に落胆はありません。当初計画の通り、駅まで歩いて戻ります。

ここにも煙突が立っていますが、これは日立鉱山関連の施設ではなく、現役で稼働中のごみ処分場です。登山口の近くにゴミ焼却施設があるもまた、里山にはありがちな光景です。

往路に谷向かに見えていた観覧車まで歩いて来ました。神峰山裾野の高台上にあるため、なかなか眺めが良さそうです。

かみねレジャーランドと言う遊園地です。本日はもうすでに営業時間が終了しており、シャッターが閉じていました。

ジェットコースターなどもあり、本格的な遊園地です。近年ではこうした小規模な遊園地の多くが閉園閉鎖に追い込まれており、ここはなかなか貴重な場所なのでなかろうか。

遊園地からさらに下って行くと、かみね公園の展望台がありました。果たして日立アルプス縦走のフィナーレを飾るのにふさわしい光景が見られるのかどうか、期待して見てみましょう。

展望台からは日立市の市街地を一望することが出来ます。こんなに暗くなる時間まで歩くつもりなどは無かったのですが、こうして見事な夜景を拝むことが出来たのですから、結果オーライと言ったところでしょうか。

まる1日をかけて歩いて来た、日立アルプスの山々を一望できます。右端の方に見えているのがたぶん神峰山だと思いますが、全般的に特長に乏しい山並みです。

公園の入口まで下ったところに、神峰神社の麓宮がありました。もう時間も時間だけに、お参りはせずに素通ります。

ここまで下ってくれば路線バスも多く走っていますが、駅まではもう大した距離でもないので、このまま歩きます。

17時40分 日立駅に到着しました。これにて日立アルパイン単独を無事に達成です。意外と長かったあ。

帰りは特急電車には乗らずに、鈍行列車に揺られて長い長い帰宅の途に付きました。

まだ歩いたことのない関東地方近郊ご当地アルプスを一通り歩いてみよう。そんな軽い気落ちで訪れた今回の日立アルプス縦走でしたが、思いのほか長い道のりでした。トレイルは全般的に良く整備されおり、これと言った危険個所もなくて大変歩きやすいのですが、歩行距離自体が長く決して初心者向けだとは言い難い点だけ留意が必要です。

本文中にも触れましたが、トレラン向きなコースではあると思います。それほどアップダウンの強度が大きくないコースを長距離歩きたいと言う人にはオススメです。

東京在住の人にとっては、日帰り登山可能圏内の結構ギリギリに位置している山だと思います。その中であえてこの山まで出向くだけの訴求力があるかと問われると、正直微妙かなと言うのが率直な感想でした。北関東在住の人であれば、駅チカのロングトレイルとして大いに推奨します。

<コースタイム>

日立駅(8:50)-助川山(10:15~10:35)-四辻(11:50)-高鈴山(12:10~12:35)-御岩山(13:00)-神峰山(13:55~14:10)-羽黒山(14:50)-大煙突展望台(15:40)-かみね公園展望台(16:50~17:00)-日立駅(17:40)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント