埼玉県嵐山町にある大平山(大平山)から、小川町にある仙元山(せんげんやま)をつなげて歩いて来ました。

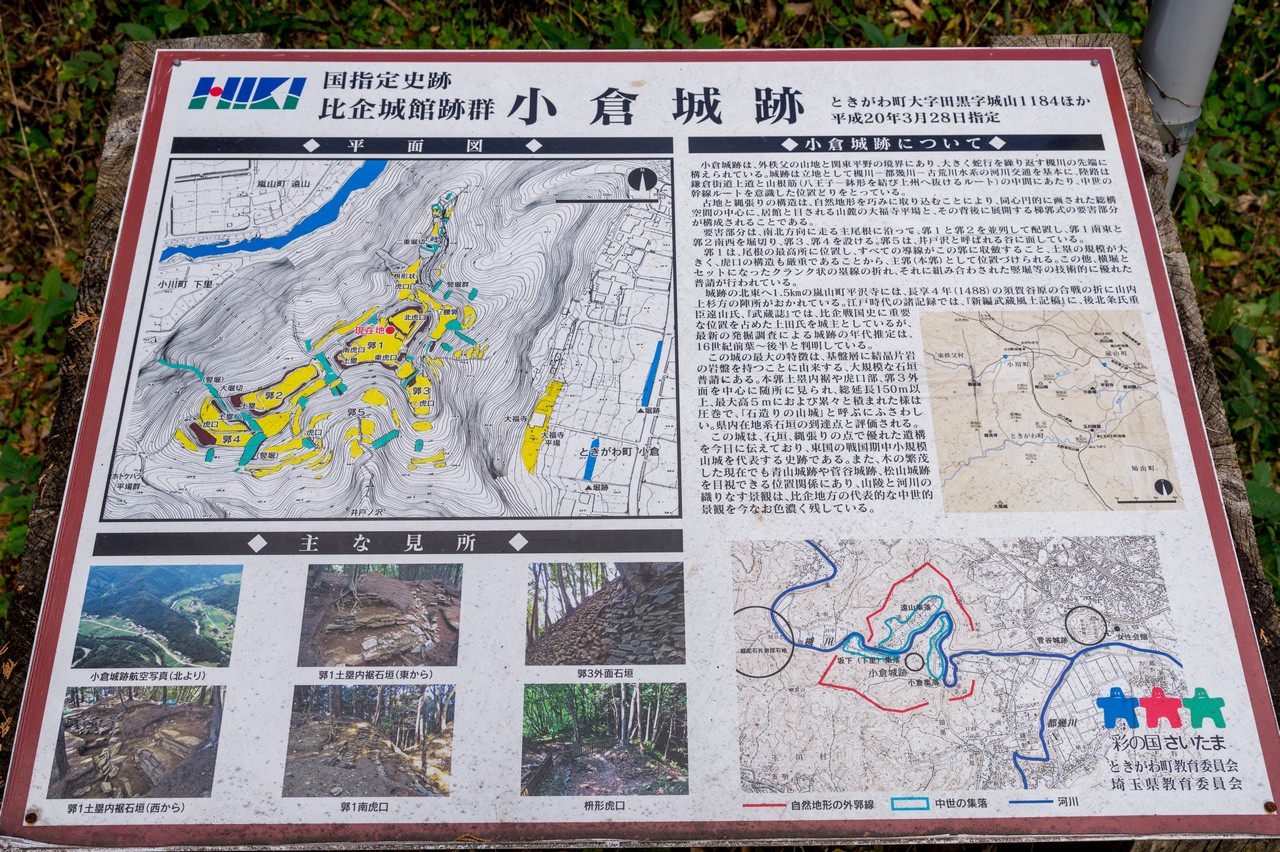

紅葉の名所として名高い嵐山渓谷(らんざんけいこく)のすぐ傍らに連なる、外秩父山地と関東平野の境界の山々です。標高300メートルにも満たない低山の連なりですが、稜線上には国の史跡に指定されている小倉城址などがあります。

武蔵野の小京都と称される渓谷と、その近隣の里山をゆるりと巡り歩いて来ました。

2024年11月29日に旅す。

今回は登山というよりは、お散歩に近い里山徘徊の記録です。埼玉県の紅葉の名所として名高い、嵐山渓谷を歩いてきました。あ、あらしやま?

入間川支流の槻川によって形成された小渓谷です。読み方は「あらしやま」ではなく「らんざん」ですが、京都の名高き景勝地である嵐山とよく似た風光明媚な場所であることから、武蔵国の嵐山と命名されたと伝わっています。

平野部との境に近い標高の低い地点にある渓谷であるため、紅葉が見頃を迎える時期は遅めです。例年ですとおおむね11月下旬から12月の上旬頃にかけて見頃を迎えます。

紅葉見物を楽しんだ後は、嵐山渓谷の周辺に連なるいくつかの山々を巡ります。嵐山渓谷の近隣には、小倉城址を始めとした複数の城跡が点在しており、それらを繋げて巡り歩く行程です。

紅葉見物のおまけ程度に考えていた行程でしたが、歩行距離自体はそこそこあり、しっかりと歩き応えがありました。

近場の紅葉の名所をゆるりと巡り歩いて来た1日の記録です。どうぞ肩の力を抜いてご覧ください。

コース

東武東上線の武蔵嵐山駅からスタートして、直接嵐山渓谷まで歩きます。渓谷を散策した後は、大平山、物見山および大日山を経て仙元山まで縦走します。

下山は小川町駅へと下る、駅から駅へ繋げて歩く行程です。

1.嵐山渓谷 アプローチ編 武蔵野の小京都への旅路

9時57分 東武東上線 池袋駅

本日の計画はゆるふわな紅葉見物であるため、普段よりも遅めの時間にゆっくりと始動します。朝の通勤ラッシュの時間帯を外したことにより、電車は至って空いていました。

10時54分 池袋からギリギリ1時間以内に収まるくらいの移動時間で、武蔵嵐山駅に到着しました。武蔵国(現在の埼玉県)にある嵐山(のような景勝地)と言うことで命名されたという、そのままな名称です。

この駅の所在地はその名も嵐山町といいます。嵐山町にある渓谷だから嵐山渓谷になったのではなく、渓谷の名前が先でそれが町名にまでなったと言う珍しいパターンです。

町名の由来にまでなったイチオシの景勝地であると言うことで、改札を出るなり正面に嵐山渓谷今昔の特大写真が置かれていました。

嵐山町は外秩父山地と関東平野のちょうど境目の辺りに位置しており、周囲は山と呼べない標高の丘陵地に囲まれています。

武藏嵐山駅から嵐山渓谷入口までは3km少々あり、徒歩でおよそ40分くらいです。渓谷入口のすぐ近くにある嵐山渓谷バーベキュー場まで行ける路線バスもあるようですが、大した距離でもないので直接歩いて行きます。

直接歩いて行くのはあまり一般的ではないらしく、徒歩の人間のための道標などは特に整備されていません。それほど複雑な道順ではありませんが、ルートは事前によく確認しておきましょう。

と偉そうに語っておりますが、当の私は歩きだして早々に曲がる場所を間違えて、若干の無駄な遠回りをしました。

無駄な大回りした後に正規のルートに復帰したところで、めざす嵐山渓谷の紅葉祭りのノボリがはためいていました。先週の末にはイベントが行われていたようですが、もうすでに終了しています。

道沿いに馬頭尊らしき石碑が建っていますが、よく見ると馬頭尊ではなく馬頭観世音とあります。

何が違うのかと思い軽く調べてみましたが、ものすごくさっくり言うと馬頭尊が神道で馬頭観世音は仏教です。基本的にはどちらも荷駄運びの牛馬の守護者であり、意味するところに違いはありません。

玉川温泉と書かれた看板があるY字路が現れたら、大通りから外れて右へ入っていきます。

前方に見えている山とも言えない様な丘陵は、大平山と呼ばれているピークで、全体が公園として整備されています。嵐山渓谷を散策した後に、当然立ち寄って行きますよ。

11時50分 嵐山渓谷の入口まで歩いて来ました。嵐山渓谷への出入り口は複数個所ありますが、駅から直接歩いてきた場合にはここが最寄りとなります。

一般的には嵐山渓谷バーベキュー場か、もしくは嵐山渓谷観光駐車場が主要な入口になろうかと思います。どの出入口から歩くにしろ、1時間もあれば散策できる程度の広さです。

2.紅葉の嵐山渓谷を散策する

早速渓谷に内へ入っていきましょう。入り口は車止めのチェーンで塞がれていますが、徒歩の人間の出入りに関して制限はありません。

森の中の小道を緩やかに下っていきます。すぐ近くにまで住宅地がある立地ですが、それでもこうして森に中に入るなり空気感が変わるから不思議なものです。最近ではすっかり死語と化しつつありますが、マイナスイオンと言うやつの作用でしょうか。

肝心の紅葉の色付き加減はと言うと、薄っすらと色付いてはいますが全般的にまだ緑々としています。紅葉の進み具合は日当たりによっても変わって来るので、川縁の一帯に期待しておきましょう。

すぐに槻川が見えて来ました。渓谷と名乗ってはいますが、それほど深い谷が刻まれている訳ではありません。丘陵地の只中を蛇行しながら流れている、ごくありきたりな河川といった雰囲気です。

渓谷沿いに歩道が整備されています。期待していた通り、川沿いの楓の並木のはしっかりと紅葉していました。

遊歩道は川の上流方向に向かって続いていますが、反対の下流側に有名な飛び石の橋があるらしいので、まずは先にそちらを見物していくことにしましょう。

ここにも楓の並木がありますが、全体的にくすんでしまっていて色付きの方はイマイチです。令和6年は夏以降にも異常な高温が続いたため、全国的に紅葉の色付きは芳しくはなく、なかには紅葉せずにそのまま枯れてしまったものも多いのだとか。

ツツジなどの花に当たりはずれの年がある様に、紅葉についてもハズレ年と言うものがあるものなんですね。

飛び石が見えて来ました。川幅が広く流れが緩やかになっているなっている個所に、飛び石状の足場が並べられています。

滑るので要注意と注意喚起がありますが、表面が濡れていなければ特に滑りやすくはないです。なお当然のことながら、雨の日にここを渡ることは推奨しません。

嵐山渓谷と言われて多くの人が脳裏に思い浮かべるのは、恐らくこのアングルからの光景でしょう。武蔵野の小京都と言えるほどの趣があるかどうかはさておき、画になる風景ではあります。京都の嵐山に行ったことはありませんが。

ちょうど流れが緩やかになる箇所であるため、水面のリフレクションが見事です。これでもっとしっかりと紅葉が色づいていればさぞっかし華やかなのでしょうけれど、やはり全般的にくすんでいるように見えます。

寄り道は程々にして、先へ進みましょう。平日の日中と言うこともあって今は空いていますが、紅葉シーズン中の週末はそれなりに混雑します。

飛び石周辺の紅葉は少々残念な感じでしたが、場所によってはこうしてしっかりと色付いていました。

陽の光に照らされて輝く楓が美しい。やはり紅葉見物は、晴れていてナンボだと思います。

遊歩道が2手に分かれています。左へ下りてゆくと槻川に架かる冠水橋があると言うことなので、またもや少し寄り道して行きましょう。

この冠水橋と言うのは、川が増水した際には水没してしまう橋の事です。一般的には沈下橋と呼ばれることが多く、この冠水橋と言う呼び名は埼玉県独自のものです。

水面近くの低い場所に架橋できるため、コストが抑えられるのがメリットです。水没時に濁流による損壊を防ぐために、欄干は設けられないのが一般的です。

一方のデメリットとしては、当たり前な話ですが増水時には通行不能になります。もっとも遊歩道の人道橋であれば、通れなくなったところで特に実害はないのでしょうけれど。

脱線ばかりしていないで先へ進みましょう。陽当たりがあまり良くない場所は今なお緑一色の状態です。

展望台と呼ばれている地点までやって来ました。嵐山渓谷の遊歩道における中心と言える場所で、平日であるにもかかわらずかなりの数の人で賑わっていました。

かつては展望があったのかもしれませんが、周囲の木々が大きく育った今では、川の水面が僅かに見えているくらいです。

展望台周辺の紅葉が一番の見頃を迎えていました。それでもまだ緑の葉が目立つので、訪問時期としてはやはり少しばかり早かったようです。

綺麗ではあるのですが、川縁からは少し離れた位置であるため、渓谷美とはちょっと違うようにも思えます。それでも、こうしてしっかりと紅葉を見れたのですから、ひとまずは良しとすべきか。

展望台の先で槻川は大きく蛇行しており、小半島のような地形を作り出しています。先端まで歩道が続いているようなので、行けるところまで行ってみましょう。

この辺りはナラやクヌギなどの自然林が広がっています。楓のような鮮やかさこそありませんが、オレンジの柔らかい色合いに紅葉しています。個人的にはこちらの方が好ましく感じます。

昭和14年に嵐山渓谷を訪れた歌人の与謝野晶子が詠んだという、比企の渓と言う題名の歌碑が立っています。達筆すぎて読みにくいですが「槻の川 赤柄の傘を さす松の 立ち竝びたる 山の しののめ」とあります。

・・・なるほど、さっぱりわかりません。こうした古い詩の意味するところをすらすらと読み取れる教養がある人がうらやましい。君死にたまふことなかれ。

半島部分の先端までやってきました。すぐ正面に山が見えていますが、あそこは槻川の対岸になります。

河原まで下りてみましたが、特に何かがある訳ではありません。比企の渓の歌碑を見た時点で、すぐに引き返すのが妥当であろうかと思います。

3.嵐山渓谷のすぐ傍らに立つ、かつての物見台の大平山

渓谷の散策を一通り終えたところで、これより本日のメインイベント(?)であるところの、大平山登山へと移ります。まがりなりにも登山ブログを標榜しているからには、いついかなる時も登山こそがメインなのです。

実際のところ、大平山は公園として整備されており、およそ登山と呼べるほどの運動強度はありません。それでもそこに山がある以上は山頂を踏むことこそが、ピークハンターたるもののお勤めでございます。

登り始めてから10分としないうちに、東屋がある開けた場所に出ました。

山とも言えない様な丘陵地の先に、関東平野が広がっています。槻川の流域一帯を見下ろす要衝にあることから、かつては小倉城の物見が置かれていました。

望遠で覗くと、スカイツリーの上の方だけが見えていました。手前の丘陵地の紅葉も、良い感じに見ごろをむかえていそうです。あちらも物見山公園と言う名称で公園化されており、やはり紅葉の名所となっています。

大平山の山頂は、東屋がある地点からもう少しだけ先に住んだ場所にあります。しっかりとピークハントをして行きましょう。

13時 大平山に登頂しました。雷電神社の小さなお社がポツンとあるだけで、こちらには展望が一切ありません。標高は僅か179メートルしかありませんが、嵐山町の最高地点です。

謎の象形文字のような字体の標識が印象的です。逆に言うと、この標識ぐらいしか見所の無い場所だとも言えますが…

無事にピークハンターとして勤めは果たされ、登山ブログとしての面目(?)も立ちましたが、これだけではあまりにも物足りないので、ここからは延長戦に移ります。

元来た道には引き返さずに、直進して大平山の反対側へ抜けます。

まがりなりにも公園を標榜しているくらいなので、無茶な急登などはありませんが、粘土質の土が剥き出しで濡れていると滑りやすそうな地面です。滑りやすそうというか、実際に滑りました。

すぐに舗装された車道に合流しました。このまま道なりに下って行きます。

前方に、これまた山とも言えない様な尾根が連なっているのが見えます。尾根の上には、国の史跡にも認定されている小倉城址があります。今からあの尾根を辿り、小川町駅まで歩いて行きます。

川沿いまで下って来ると、ここにも嵐山渓谷への入口がありました。

観光駐車場が整備されており、どちらかと言うとここが一番メインの入り口です。駅から直接歩て来る人は、割合で言えば圧倒的に少数派です。

嵐山渓谷よりも上流部の槻川を渡ります。こうして見る分にはそれこそどこにでもありそうな小河川で、このすぐ下流に有名観光地があろうとは思えない光景です。

4.城址といくつもの小ピークを越えて、仙元山へと縦走する

小倉城跡入口と書かれた標識が現れたところで、再び山中へと分け入って行きます。この先はしっかりと山道になるので、嵐山渓谷を散策したついでの物見遊山気分で突入することは推奨しません。しっかりとした歩ける靴を履いて来ましょう。

山中に分け入るなり早々に、周囲はまるで奥多摩のような圧倒的杉の植林になりました。これは里の近くにある山の宿命のようなものです。

柵で覆われて立ち入りが出来なくなっている一画がありました。案内板の説明によると、小倉城跡の発掘調査が行われた場所であるらしい。

一目で人工的に盛土されているとわかる、曲輪地形が現れました。城址の山をいくつか巡っていると、いつしか自然と地形を見るだけで何となく城だと言うのがわかるようになって来ます。

主郭らしき場所まで登ると、想像していたよりもずっと広い空間が広がっていました。

城の周辺にあった館の跡などと合わせて、比企城館跡群として国の史跡にも指定されています。

この小倉城址も一つのピークであるはずなのですが、山としての名前は特にないらしく、山頂標識も見当りません。強いて言うなら小倉城山になるのだろうか。

堀切の跡がかなり明瞭に残っています。小倉城は決して片田舎の小城ではなく、相当大掛りな城塞であったあったことが伺えます。

鞍部まで下って来ました。ここから先は、小刻みにアップダウンを繰り返す尾根道となります。あまり景色が変わり映えしない上に、結構長いので覚悟を決めてから突入してください。

杉の植林と自然林が交互に現れますが、特に紅葉しているでもなく緑一色の世界です。まあなんと言うか、一言でいうと地味です。

地図によると、途中で物見山と言うピークを越えていくらしい。この森の濃さからして恐らく展望は一切無いでしょうから、あまり期待せずにおきましょう。

濡れていると滑りそうな、赤土が剥き出しになっている急斜面が何ヵ所かにあります。普通はこれ位の斜度なら九十九折れの道が付きそうなものですが、真っすぐ一直線です。登りはともかく、下るのは結構怖いかもしれません。

やけにあっけなく山頂らしき場所が現れました。おや、もう物見山に着いたのかな。

と思ったら、地図には記載がない庚申塚と言う名のピークでした。この庚申塚ないしは庚申塔と呼ばれている石碑は、割と日本全国津々浦々で目にします。道教に由来する庚申信仰に関わるもので、その多くは江戸時代に作られたものです。

この先もあまり変わり映えがしない道が延々と続くのですが、読者の皆様を退屈させるのも忍びないので、道中の模様はサクっと簡潔にまとめます。

14時40分 と言うことで場面は飛んで、物見山までやって来ました。まったく山頂のようには見えない空間で、危うく素通りしかけました。

よく見ると、足元にやたらと立派な山頂標識が設置されていました。辺りの地味さと不釣り合いすぎて、怪訝にさえ思えてくるクォリティです。この山の熱心なファンが自作したのでしょうか。

この後も小刻みに登ったり下りたりしますが、特に見所もないので、またもバッサリとカットします。

再び場面は飛んで、またも山頂らしき場所までやって来ました。今度こそ仙元山でしょうか。

ここでも地図には記載がない、大日山と言う名前のピークでした。先ほどの物見山と同一人物の手によると思われる山頂標識だけが、やたらと目につく空間です。

僅かに展望が開けており、比企三山の笠山(837m)と堂平山(876m)らしき山が見えました。

大日山はツツジが咲く山であるようですが、当然ながら今はシーズンではないため咲いてはいません。ツツジが見頃であると主張しているこの案内板は、いつここに設置されたのだろうか。

地味な光景はなおも続く。時刻は15時を回って夕方に近づきつつあることもあり、だいぶ周囲が薄暗くなってきました。

嵐山渓谷で紅葉見物をしにきたはずなのに、何故先ほどから地味で薄暗い杉林の中を歩き回っているのだろうか。そんな疑問が脳裏をよぎらないこともありませんが、しかしこれでよいのです。ここはもともと、そういうブログなのですから。

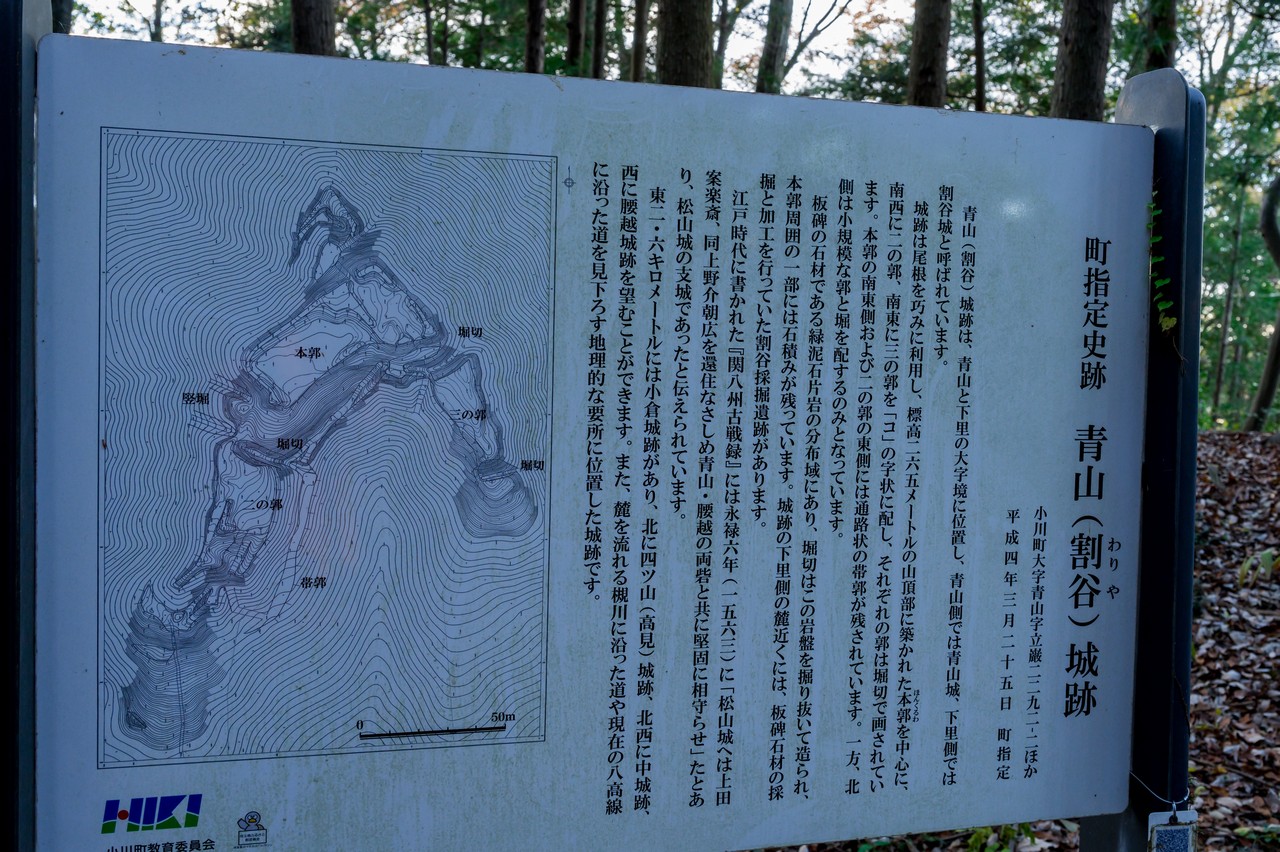

またもや曲輪らしき盛土がされた地形が現れました。おや、また城跡があるのでしょうか。

そんな事を考えつつ登っていくと、思った通り廓であることが示された案内板が建っていました。

青山城跡であるとの案内板が建っていました。小倉城址のように国の史跡には認定してもらえなかったらしく、小川町の町指定史跡となっています。

小倉城とでなにかは学術的な価値に違いがあったのでしょうか。門外漢である私にはよくわかりません。

青山城跡からは一度下って登り返します。正直お散歩コースに毛が生えた程度のものだろうと思っていたのですが、最後までなかなか勿体付けてくれるコースです。

15時40分 仙元山に登頂しました。嵐山渓谷を歩いたついでのオマケくらいのつもりで決めたルートでしたが、思いのほか歩き応えがありました。

歩き始めたのがそもそも遅かったからと言うのもありますが、すっかりと辺りが暗くなってしまいました。少しのんびりとしすぎましたな。

展望は北西方向にだけ僅かに開けています。見えているのは方角的に群馬県方面であるはずです。正面左奥に見えているギザギザとした山は榛名山(1,449m)かな。

山頂から少し下がった場所に立派な展望台らしきものがありますが、見たところ既にだいぶ年季が入っています。

かつては展望があったのかもしれませんが、木々が育ったことにより今では何も見えない状態になっていました。

5.小川町駅へと下る

いい加減日没時間も近づいてきているので、ここからは足早にまいります。下山ルートは複数あるようですが、最短だと思われるルートから下ります。

ISO感度を上げたので写真では妙に明るく写っていますが、まるで密林のような森の濃さで、既に足元が見えづらいくらいの薄暗さです。

最後は水路の脇に取って付けたかのような道になりました。足もとの枯れ葉の堆積具合からして、あまり多く歩かれている感じがしません。メジャーではないルートだったのかもしれない。

16時20分 仙元山登山口まで下って来ました。何とかライトを出すことなく、日没時間までに間に合いました。

駅まではまだひと道ありますが、この先はもう街灯と言う文明の光が届く領域です。

仙元山の麓にある見張らしの丘公園にはローラー滑り台があり、どうやらそこから登るのが仙元山登山としては最も一般的なルートであったようです。

公園に下山すれば滑り台遊びも出来て一石二鳥だったのに、失敗しました。なにしろ事前にロクな下調べもせずに、当日になってからの思い付きで決めたルートだったものですから。山ナメ、ダメ絶対。

八高線の踏切を渡ります。丘陵地の境に沿うようにあくまで平野部を通る東武に対して、八高線の路線は完全に丘陵地の只中を南北に突っ切っています。

続いて再び槻川を渡ります。槻川は外秩父山地の白石峠を付近を源頭としており、入間川と合流したのち最終的には荒川に注ぎます。

槻川沿いから振り返ってみた見た仙元山です。市街地のすぐ背後にあり、まさに裏山と言った佇まいをしていました。

16時40分 小川町駅に到着しました。思いのほかしっかりと歩けて大満足です。

帰りは何となく気分で東武ではなく八高線を使います。旅情を感じる気動車の心地よい振動に揺られながら、帰宅の途に付きました。

今回の訪問は嵐山渓谷の散策の方がメインだったのですが、ついでのおまけくらいのつもりでいた山歩きの方が、だいぶ尺が長くなってしまいました。

嵐山渓谷がはたして京都の嵐山に比肩しうるほどに風光明媚な景勝地かと問われると、若干の疑問符は付くかとは思いますが、なによりも首都圏からの距離が近く手軽に訪れることが出来る点が大きな魅力であろうかと思います。令和6年の紅葉は明らかにハズレ年でしたので、本来はもっと色鮮やかな光景が見られるのかもしれません。

登山ブログとしての体裁(?)を保つために登山を絡めた行程を取りましたが、なにも無理に登山をする必要はありません。歌人が愛したと言う渓谷美を眺めに、嵐山渓谷訪れてみては如何でしょうか。

<コースタイム>

武蔵嵐山駅(11:00)-嵐山渓谷(飛び石)(12:00)-大平山(13:00)-物見山(14:40)-大日山(15:00)-仙元山(15:40)-小川町駅(16:40)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント