埼玉県深谷市と寄居町にまたがる鐘撞堂山(かねつきどうやま)に登りました。

寄居駅のすぐ裏手にある標高300メートル少々の低山です。かつては麓にある鉢形城の見張台が置かれていおり、異変があると鐘をついて知らせていたことが名前の由来となっています。山頂には多数の桜が植えられており、お花見の名所として地元で愛されている里山です。

桜吹雪が舞い始めた山頂で、軽めのお花見登山をしてきました。

2024年4月14日に旅す。

鐘撞堂山は寄居町の北部に位置する低山で、遠目には山と言うよりは小さな丘のようにも見えます。寄居駅から直接歩いて登ることが可能で、コースタイムも短く手軽なハイキングコースとして人気があります。

山頂には多数の桜が植えられており、お花見の名所として名高い存在です。年間を通じて訪問者の多い山ですが、特に3月下旬から4月上旬ごろにかけて多くの登山者で賑わいます。

満開は過ぎて桜吹雪が舞い始めてはいましたが、今年は桜の開花時期が遅かったためか、4月中旬の訪問であったにもかかわらずまだ咲いていてくれました。

下山後は同じく桜の名所である円良田湖(つぶらだこ)に立ち寄りましたが、こちらの桜はすでに終了していました。登山と言うよりはお花見散歩と言った方がしっくりとくる、麗らかな春の一日の記録です。

コース

寄居駅からスタートし、大正池を経由して鐘撞堂山へ。山頂からは円良田湖方面へ下ります。円良田湖からは花園御嶽山に立ち寄りつつ、寄居駅まで歩いて戻ります。

寄居駅を起点とした周回コースです。

1.鐘撞堂山登山 アプローチ編 東武線で行く寄居町への旅路

5時52分 東武東上線 池袋駅

東京都内から寄居に行く方法はさっくり言うと2通りあります。東武東上線か八高線です。今回は運行本数の多い東武線をチョイスしました。

池袋から寄居までの直通電車は存在せず、小川町で運行が分断されています。小川町から先は4両編成のワンマン運転です。

7時28分 寄居駅に到着しました。何気にJR、東武および秩父鉄道の3社が乗り入れている駅ですが、その割に駅の周囲は閑散としています。

駅の跨線橋の上から、目指す鐘撞堂山の姿がかろうじて見えます。標高が300メートル少々しかないため、山と言うよりは小さな丘かか何かに見えます。

駅の目の前にある寄居役場の桜は、すでに散り始めて葉桜になりつつありました。山頂と駅前の標高差は微々たるものでしかないので、山頂の桜の状況も恐らく似たり寄ったりと言ったところでしょう。一応はギリギリ間に合ったか。

八重桜の方はまだまだ見頃です。役場前のベンチで軽く腹ごしらえをすませたら、行動を開始します。

2.花が咲き誇る閑静な山里と大正池

7時35分 身支度を整えて出発します。目的地は最初から正面に見えていますが、道はまっすぐには通じてないので、突き当る直前の道を右折します。

やがてふるさと歩道と書かれた案内が出現するので、後はその導きに従って進みます。

国道140号線にぶつかりますが、横断してそのまま直進します。駅前よりもロードサイドの方がずっと栄えている辺り、寄居は自動車社会であるようです。

小さな沢沿いの道を進みます。沿道はまさしく春爛漫と言った光景で、ウグイスやツグミなどの鳥が絶え間なくさえずっていました。うーん、春ですねえ。

私はこうした3月下旬から4月上旬ごろの春の里山の光景が大好きなのですが、ひとつ難点を上げるとしたら、もう登山はしなくてもいいから、このままお花見を続けた方が良くない?と言う気分になってしまう事くらいでしょうか。

道の右手に大正池と書かれた標識が現れました。ふむ、どこかで見たことがある名称です。実は上高地は長野ではなく埼玉にあったのか。

その名の通り、大正6年に作られたと言う農業用のため池です。かつては鯉の養殖も行われていたそうですが、現在は貯水池としての役割に徹しており、釣りも禁止されています。

ダムの堤体は土を盛っただけのいわゆるアースダムです。建設当時は、住民総出で人力だけで掘ったらしい。

大正池を過ぎると沿道に民家は無くなりましたが、舗装された道がまだもうしばらく続きます。

杉の植林が広がる里山らしい光景です。この時間からもう下山してくる人の姿がチラホラとあります。地元の人にとっては、早朝の朝のお散歩コースになっているような山なんですね。

8時30分 駅から50分少々歩いたところで、登山口に到着しました。

凝ったデザインの1人掛けベンチが並んでいました。これはどういう名目で作られたものなんだろう。

3.鐘撞堂山登山 登頂編 1時間とかからずに登れる頂き

良く踏まれた明瞭な登山道です。急坂は無く緩やかで、まるで南国のように緑が濃いのが印象的です。

道は小さな沢沿いに続いており、結構な量の水流があります。こんな丘のような低山の一体どこにこれほどの保水力があるのか、不思議なものです。

野良仕事用の小屋らしき建物がポツンと立っていました。実に里山らしい光景です。

左側の視界が開けて、東京スカイツリーが見えるとの案内板が立っています。

この竹の筒を覗くと、ちょうど中心にスカイツリーが見えると言う事のようです。今日は春らしく空気が霞んでいるので多分見えないだろうとは思いますが、一応覗いてみましょうか。

デスヨネー。まあ結果は予想通りです。空気が澄んでいる秋から冬にかけてでないと、見えないだろうと思います。

分岐があらわれました。高根山と言うピークがあるらしいですが、スルーして山頂方面へ向かいます。

分岐を過ぎると尾根筋になりました。相変わらず急登は無く、緩やかな道が続いています。登山というよりは、お散歩の範疇と考えた方が良さそうな強度です。

続いて円良田湖方面への分岐が現れました。下山時はここから円良田湖を目指す予定です。

山頂直下では唐突に始まる階段地獄が出迎えてくれました。と言っても大した長さではありません。一気に登ってしまいましょう。

山頂に飛び出すなり、頭上を覆うように桜が出迎えてくれました。よかった、まだ残ってくれていました。

8時50分 鐘撞堂山に登頂しました。ゆっくり歩いても駅から1時間少々のお手軽な山でした。

4.桜吹雪が舞う鐘撞堂山の山頂

名前の由来にもなっている鐘が置かれています。鐘撞堂山はもともと、麓にある鉢形城の見張り台が置かれていました。緊急事態を察知すると、鐘を鳴らして知らせていたのだそうです。

山頂のほぼ全体を覆いつくすように桜が咲いています。既に終盤で、桜吹雪が舞い始めていました。

展望台らしきものあるので登って見ましたが、桜に覆われていて遠くは一切見えません。葉が落ちる冬にならそれなりに展望があるのだろうか。

この時期の展望台は、桜の花を目の前で見るためにあると考えた方が良いかもしれません。これはこれで悪くない光景です。

花の間をメジロが忙しく飛び回っていました。小さい上にかなりすばしっこいので、撮影するのはなかなか難しい。

山頂の地面が散った桜の花の絨毯に覆われていました。散り際の時期にしか見ることのできない光景です。訪問時期としては少し遅すぎたかと思いました、結果としては良いタイミングでした。

道中にあったスカイツリー展望所と同じような竹の筒が、山頂に置かれていました。筒ごとにそれぞれ、何が見えるのかの説明付きです。

関東平野が広がっているが見えるはずですが、本日はこの通りモヤーっとしていて遠くは見えません。景色を楽しみたかったら冬に登った方が良さそうです。

比企三山を始めとした外秩父山地がすぐ目の前にあります。ちょうど外秩父七峰縦走ハイキング大会で歩いた辺りが、すべて見えています。

外秩父七峰縦走ハイキング大会は、昨年から特定の開催日に開かれるのではなく、スマホアプリを入れた状態で開催期間内の任意の日に歩く方式に変更されました。自由がきくようになった反面、お祭り感はなくなってしまいましたな。

5.桜はもう終わっていた円良田湖

恐らく今年最後となるであろうお花見も出来て満足しました。そろそろ下山に移りましょう。

元来た道には引き返さずに、円良田湖方面へ下ります。円良田湖もまた桜の名所として名高い場所ですが、どんな状況でしょうか。

分岐を過ぎてすぐに、足元は舗装された道になりました。勾配は緩やかで歩きやすいですが、しかしイマイチ面白味はありません。

サクサクと足早に下ると、物理的に潰れかけた廃屋の脇に出ました。

9時50分 円良田湖まで下って来ました。残念ながら湖畔の桜はもう完全に終わっていました。やはり訪問時期としては遅かったか。

円良田湖はヘラブナ釣りで有名で、湖面上に浮かんでいる浮き桟橋は釣りのためのものです。秋にはワカサギも釣れます。

湖と名乗ってはいますが、円良田湖は農業用のため池です。先ほどの大正池といい、この界隈にはため池が多い印象です。

湖畔には釣り人を相手にした飲食店や貸しボート屋などが軒を連ねており、ちょっとした観光地の装いです。もっとも、大半はシャッターが下りたままのようでしたが。

桜がまだ咲いていたら湖畔を一周してみようかとも思っていましたが、すでに終わってしまっているので、とりあえずはダム堤体の上まで行ってみましょうか。

大正池と同様の、土を盛っただけのアーズダムです。そこそこ大きな貯水池だけに、サイズ感はそれなりにあります。

ゲートなどの複雑な洪水調整機能は備えておらず、シンプルな洗い越しの構造になっていました。最近訪問してきたばかりの鎌北湖とも良く似ている構造です。ひょとすると、同じ事業で整備されたのかもしれません。

湖面に浮かぶこの赤い屋根の建物が取水塔です。ため池としてはごく標準的な構成です。

6.花園御嶽山に立ち寄りつつ少林寺に下山

このままダム堤体の脇にある道を下って行っても下山出来ますが、少林寺方面に下る山越えの道があるようなのでそちらから下ります。

円良田湖の周囲を囲っている山を越えていきます。と言う事で当然ながら登り返しです。

すぐに尾根に乗りました。少林寺へ下山するにはここを左ですが、右方向に御嶽山(おんたけさん)と言うピークがあるようなので、せっかくだから踏んでいきましょう。

ツルツルの土が露出していて地味に滑る坂を上っていくと、立派な鳥居が立っていました。名前からしてすでに察せられる通り、木曽御嶽山信仰の山であるようです。

開山50周年を記念する碑が立っていました。しかし、肝心の設置した年月が書かれていないので、いつからあるものなのかはよくわかりません。

山頂には多数が石碑がズラリと立ち並んでおり、独特の雰囲気が漂っていました。思っていた以上に宗教的色合いが強いというか、私のような不信心なレジャー登山者が物見遊山気分で来るような場所ではないように感じました。

分岐へ引き返して下山を続けます。すぐに仏像の置かれた頭上の開けた場所に出ました。

ここにも桜が咲いていたようですが、すでに散った後でした。日当たりや気温にそれほどの差があるようには思えませんが、鐘釣堂山山頂の桜とここまで開花時期がずれるのは何故なのだろうか。

この先は道が五百羅漢と千体荒神の二手に分かれます。さっくり言うと510体の羅漢石像が並ぶ道と、960個の石碑が並ぶ道です。下山地点はどちらも同じなので、お好きな方からどうぞ。

特に考えも無しに目の前の道を下り始めると、御嶽山山頂にあったのと同じような石碑が道の脇に並んでいました。これが千体荒神のようです。

梵語(ぼんじ)とも呼ばれる、サンスクリット語で書かれています。当然のことながら、私には全く読めません。

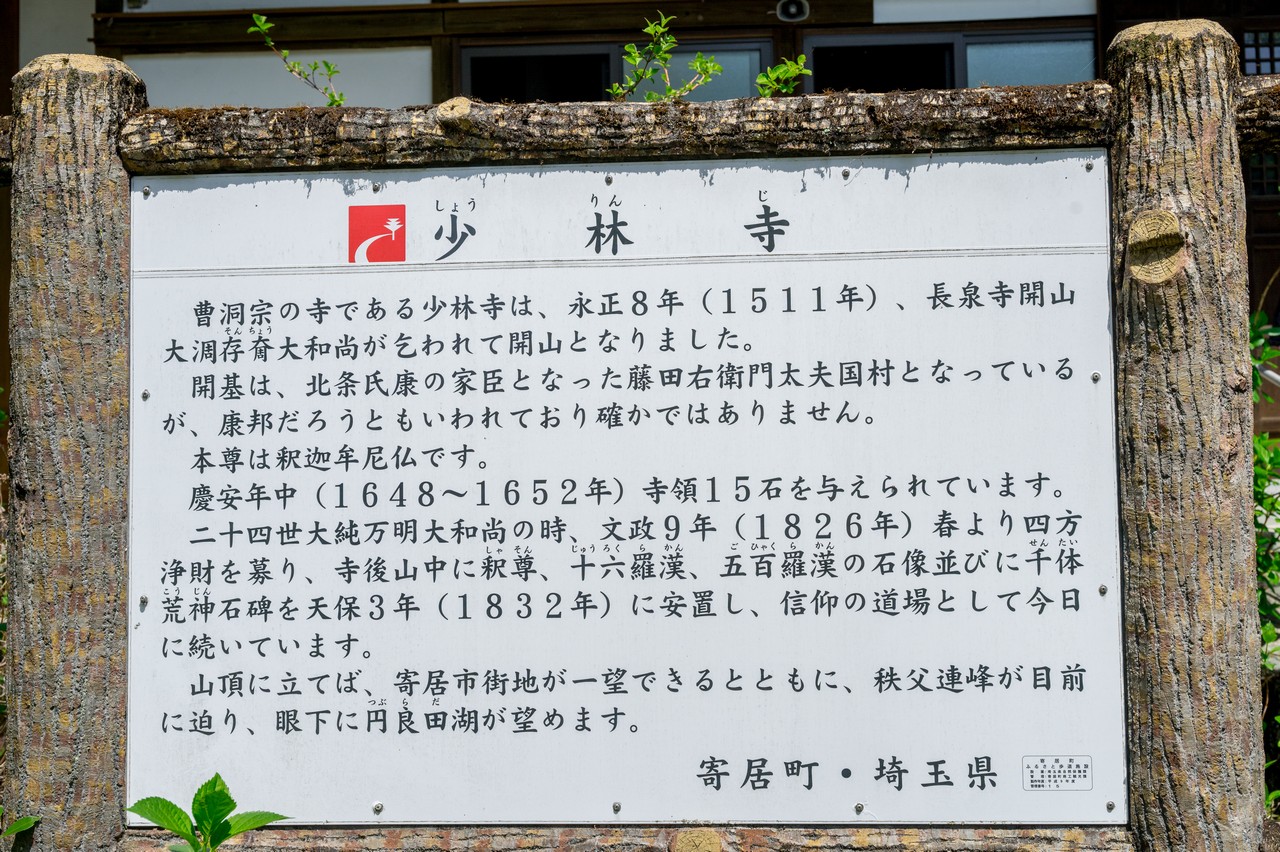

11時 少林寺まで下って来ました。先ほどの五百羅漢と千体荒神は、もともとこの寺が設置したものです。

西暦でいうと16世紀に創建された寺で、拳法やサッカーで有名な中国の少林寺とは全くの無関係です。

7.SLを見物しつつ寄居駅へ戻る

少林寺はまだ高台の上にあり、あともう少しだけ舗装道路を下ります。

沿道のミツバツツジが満開を迎えていました。桜が終わったあとも、こうして花の季節はまだまだ続きます。

ヤマツツジも咲き始めていました。5月以降に咲く花のイメージありますが、それは山の中の事であって、平地で結構早々と咲き始めます。

ほどなく秩父鉄道に突き当たるので、右へ進めば近くに波久礼(はぐれ)駅があります。しかし日中の秩父鉄道は運行本数が少ないので、このまま寄居駅まで歩いて戻ります。

遠くから汽笛の音が聞こえたので、もしやと思い待ち構えていたらSL列車やがやって来ました。主に週末や祝日に1日1往復限定で運行しているSLパレオエクスプレス号です。

通称シゴハチと呼ばれるC58型機関車です。旅客と貨物の兼用車両として設計されたもので、製造数が多かったため比較的多数の車両が現存しています。

蒸気機関車は今となってはもう完全にロストテクノロジーだと思うのですが、交換用の部品などはフルオーダーで製造しているのでしょうか。定期的に稼働させるには相当なコストがかかっていそうです。

思いがけず良いものが見れました。あとは寄居駅まで歩いて戻るだけです。

寄居駅には3路線が乗り入れているため、駅の近くは複雑な立体交差になっており、道路も入り組んでいます。

11時45分 寄居駅に戻って来ました。色々寄り道した割には、午前中のうちに一回りできるお手軽な行程でした。

帰りは何となく気分で、東武では無く八高線にしてみました。気動車の心地よい振動に揺られて、帰宅の途に着きました。

桜見物にするには遅すぎる時期の訪問でしたが、2024年は桜の開花が遅かったこともあり、今年最後のお花見を楽しむことが出来ました。例年だと山頂の桜が見頃を迎え得るのは3月の下旬から4月の頭にかけてで、カタクリとあわせて見物するのが一般的です。

鐘撞堂山だけではコースタイムが短すぎて物足りないと言う人は、お隣の陣見山まで繋げて縦走すると。それなりに歩き応えのある行程となります。軽めのハイキングをした人も、しっかりと歩きたい人も、お花見がてらに寄居へ繰り出してみては如何でしょうか。

<コースタイム>

寄居駅(7:35)-鐘撞堂山(8:50~9:30)-円良田湖(9:50~10:20)-花園御嶽山(10:30)-少林寺(11:00)-寄居駅(11:45)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

いつも里山歩きのレポートを楽しませていただいています。

鐘撞堂山は昨年の紅葉の頃に歩きました。

秩父鉄道桜沢駅から歩きますと、ピークをいくつか超えて行くのでそこそこ歩きがいのある山歩きになります。円良田湖から波久礼駅に向かいました。

ゆうゆうさま

コメントを頂きましてありがとうございます。

円良田湖は紅葉もとてもきれいな場所らしですね。桜並木が有名ですが、晩秋の頃に歩くのも良さそうです。