新潟県南魚沼市にある坂戸山(さかどやま)と六万騎山(ろくまんきやま)に登りました。

2座ともに魚野川を見下ろす位置に立っている城址の里山です。標高千メートルに満たない低山ながらも、豪雪地帯にあることからゴールデンウィーク頃までは残雪が残り、その豊富な雪解け水によりカタクリやイワウチワなどの花々が咲き誇ります。

春の花々を求めて、新潟の里山を巡り歩いて来ました。

2025年4月12日に旅す。

坂戸山と六万騎山は、米所として名高い南魚沼を見下ろす場所に立つ里山です。どちらもかつては山頂に城が建っていた城址の山で、低山ながらも視界が開けていてたいへん眺めの良い山です。

全国区の知名度はありませんが、手軽で登り易いことから地元では親しまれている存在です。

新潟にある多くの里山の例に漏れず、雪解けシーズンを迎えるとそれはもうたくさんのカタクリが咲きます。登山道脇の地面が紫色に覆いつくされるその光景は、もはやカタクリ畑状態です。

今回訪問時期としては少し早かったようで、坂戸山の方のカタクリはまだほとんど咲いていない状態でしたが、六万騎山の方では見頃の最盛期を迎えていました。

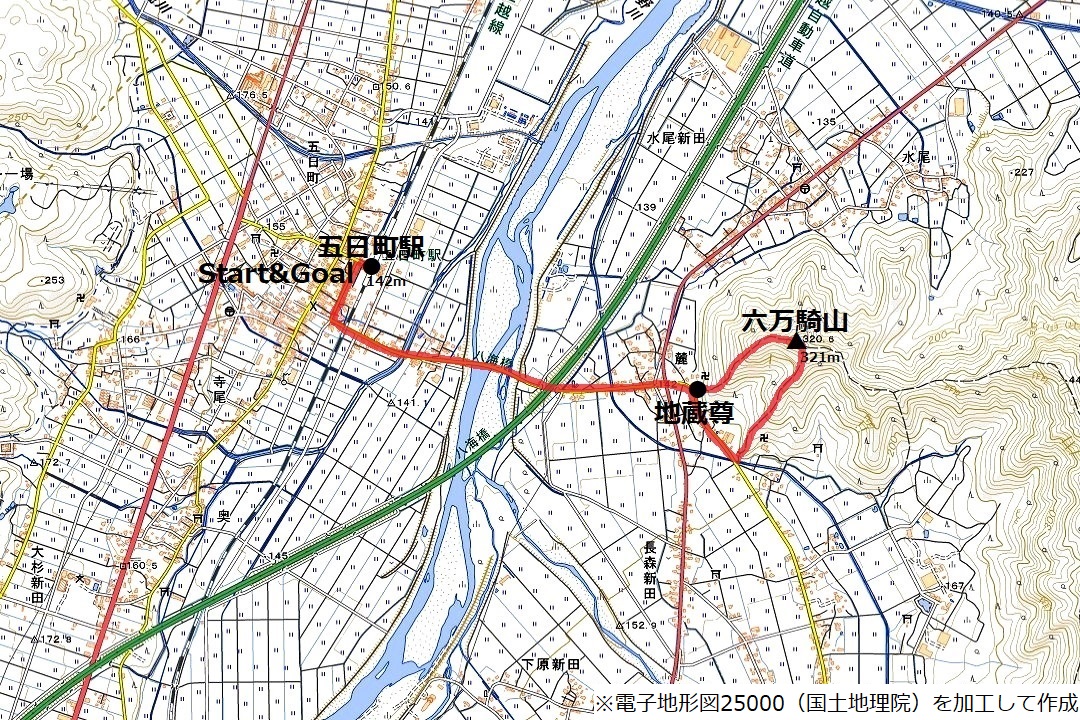

坂戸山と六万騎山の間は徒歩で移動するには少々距離が遠いため、途中で電車移動を挟んで2座の山をハシゴします。花咲く春の新潟の里山を徘徊してきた1日の記録です。

コース

坂戸山、六万騎山ともに駅から直接登ることのできる出来る駅チカ物件の山です。2座の山をそれぞれ駅から往復します。

1.坂戸山&六万騎山登山 アプローチ編 新幹線で行く南魚沼への旅路

6時34分 JR東京駅

新潟県にある山への日帰り登山を可能としてくれる魔法の乗り物新幹線で、南魚沼を目指します。

ここで読者様の多くはきっと、特に有名な訳でもないマイナーな里山へ登るためにわざわざ新幹線を使うとは、贅沢も良いところだと思われる事でしょう。しかし全ては、カタクリを愛でるために必要なコストなのです。

・・・カタクリくらい奥多摩にだって咲いてはいるのですが、新潟の里山のカタクリの咲きっぷりはちょっと桁外れです。まあ、実際に行ってみればわかります。

8時2分 越後湯沢駅に到着しました。ここはどちらかと言えば冬がメインシーズンの行楽地ですが、4月に入った時期でもなお結構な数のスキー・ボードを抱えた乗客がホームに降り立ちました。

続いて上越線で六日町駅へと移動するのですが、湯沢と六日町の区間は第3セクター線のほくほく線も乗り入れ運転を行っているため、どちらの車両に乗っても移動できます。

車窓から見える景色は残雪期と言う雰囲気ではなく、まだ完全に冬の装いです。新潟の豪雪地帯にあっては、4月の中旬はまだ全然春とは言えない時期なのですね。

8時39分 六日町駅に到着しました。六日町は古くから三国街道の宿場として栄えてきた町で、現在も南魚沼市の中心となっています。

坂戸山は駅から直接歩いて登ることの出来る駅チカ物件の山です。目的地はこの通り駅から見えています。

こうして見るとやはり、残雪と言うよりはまだしっかりと雪山状態です。果たしてこの状態で、お目当てのカタクリは咲いていてくれるのでしょうか。前途に一抹の不安がよぎる光景です。

2.駅から徒歩で薬師尾根登山口へ

8時45分 手早く身支度を済ませて行動を開始します。駅前に特に案内板などはありませんが、目的地は最初から見えているので迷う要素はありません。

どういう経緯で埋まったのかはわかりませんが、冬の間ずっと雪の下に埋まっていたのであろうビニール傘が、冬眠から目覚めていました。

こうした思いがけないものが雪の下から出てく現象は、雪国ではよくあることなのでしょうかね。

商店街の歩道がすべて屋根付きになっている辺りが、いかにも雪国らしい光景です。道の真ん中の消雪パイプと言い、雪対策だけで相当なコストがかかっていそうです。

魚野川の川岸まで歩いて来たところで、真正面に坂戸山の全容が良く見えました。天気は一応晴れてはいますが、山の上には雲がかかり薄っすらと朝靄が立ち込めています。登頂するまでの間にスッキリと晴れてくれると良いのですが。

坂戸山はかつて山頂に坂戸城が建っていた城址の山であり、単なる登山の対象であるだけでなく史跡でもあります。

坂戸山は魚野川の対岸にあるので、真っすぐ道なりに六日町大橋を渡ります。坂戸山は標高600メートル少々でしかない純然たる低山ですが、近づくと結構な絶壁感があります。割と急登な山なのかもしれない。

春の魚野川は、雪解け水によって水量が増えている上に流れも異様に早く、見ているだけでちょっとした恐怖心を感じます。

橋を渡るとすぐにT字路にぶつかるので、左、右とクランクしながら進みます。

道標の案内などは一切ありませんが、まあフィーリングで歩いていれば割とすんなり登山口に辿り着けると思います。私が実際そんな感じでしたので。

ここはため池か何かなのかと思いましたが、よく見るとベンチが半分水没している辺り、本来は公園か何かなのでしょう。町中のいたるところが水浸しの状態です。これが春の新潟か。

ここまで歩いてきて、ようやく坂戸山の案内がありました。登頂ルートは2つある様なので、薬師尾根コースから登って城坂コースから下る周回ルートを取ります。

9時5分 薬師尾根登山口まで歩いて来ました。ここか山中へと分け入って行きます。

3.カタクリはまだほとんど咲いていなかった薬師尾根

入口の時点からすでに雪に覆われており、やはり残雪と言うよりはまだしっかりと雪山の様相です。アイゼンではなくチェーンスパイクしか用意してきていないのですが、大丈夫だろうか。

登り始めてすぐに鳥坂薬師堂がありました。薬師尾根コースと言う名称は、このお堂があることに由来しているのでしょう。

薬師堂の裏手から本格的な登りが始まりました。上から流れ落ちて来る雪解け水によって、足元は泥まみれの状態です。転んだら悲惨なことになるので、確かな足取りで慎重に参りましょう。

登山道沿いに坂戸山三十三観音像と呼ばれている観音像が点々と並んで立っています。薬師尾根と呼ばれているくらいだから全部薬師如来像なのかと思いきや、そうではないようです。

そもそも私は仏教にはまったく詳しくはないので、菩薩観音と薬師如来の違いも良くはわかっていません。蓮の花の上に立っていたら観音像で、片手に薬壺を持っていたらなら薬師像くらいの雑な識別をしています。

中途半端な雪の残り方をしており、チェーンスパイクを履くかどうか悩ましいコンデションです。

履いたほうが間違いなく安全ではあるのですが、雪の無い場所でチェーンスパイクを履いていると、カタクリの咲く地面を荒らしてしまうのではないかと言う点がどうしても気になります。

さて、その肝心なカタクリなのですが、まったく咲いてはいません。これだけ雪が残っている状態とあれば、まあ当然と言ったところでしょうか。

雪が無くなった所から、こうして僅かに葉だけが地表に現れつつありました。今日はわざわざ新幹線まで使ってカタクリを愛でに来たというのに、肝心のカタクリがこの状態とあっては私は一体何をしに新潟へ?

尾根の途中にある肩のような場所まっで登って来ました。ここからルートが分岐しているようですが、このまま薬師尾根沿いを進みます。

分岐を過ぎると、週に背の高い樹木がすくなくなり頭上が開けて来ました。展望が開けそうな予感に期待が膨らみます。カタクリが不発だったからには、せめて展望で楽しませてもらおうではありませんか。

頭上だけでなく周囲が完全に開けました。よもや標高が634メートルでしかない山で森林限界を越えようとは、流石は豪雪地帯にある山です。

どうでもいいことですが、標高が東京スカイツリーと全く同じ高さですね。

背後の展望が開けて、眼下に六日町の街並みを一望できました。魚野川に沿うようにして広がる細長い街並みです。

早くも山頂部がお目見えしました。この景色だけを切り取って見ると、とても標高600メートル少々の里山の光景には見えないのは、豪雪地帯の山ならではの現象です。

一輪でも良いから咲いているカタクリが無いものかと、先ほどから地面を凝視しながら歩いているのですが、咲いている花はまったく見当たりません。やはり来るのが早すぎたようです。

山頂に近づくにつれて、花が咲くどころの話ではない完全な雪山の光景になってしまいました。雪山登山ではなくお花見登山がしたかったのに、どうしてこうなった…

この辺りでレンズプロテクターに水滴が付着していしまっていたのですが、気が付かずにいました。そんな訳で、ここからはしばらく水滴が映り込んでしまっている写真が続きます。悪しからず

振り返って見た景色が余りにも絶景過ぎて、なかなか歩みが進みません。およそ低山らしからぬ、素晴らしいクォリティの展望です。

山頂の直下は鋭く切れ落ちた痩せ尾根になっています。毎年のように雪に削り取られて、このような姿になったのでしょう。

言っている矢先から、足元に大きな亀裂が出来ていました。冬の間の雪の重みによって、まさに尾根の一部が崩れ落ちようとしている状態です。

ここまで登って来て、ようやく咲いているカタクリの姿を見ることが出来ました。と言ってもたったの2輪ですが…

咲いていてくれたことを素直に喜ぶべきなのかもしれませんが、こちとら自由席だけど新幹線の特急券代と言う決して安くはない投資をすでに済ませてしまっているのです。この程度で満足なんか出来るかいッ!

と不満をぶちまけてみたところで、何の意味もありはしないのですけれどね。いかんいかん、どうも気持ちがネガティブに傾いています。切り替えなくては。

地形的に直登するのは難しかったと見えて、最後は階段になっていました。

10時20分 坂戸山に登頂しました。あまり広くはない山頂に権現堂がポツンと立っている、いかにも里山らしい光景です。この権現堂は、直江兼続がこの地に勧請したものであると伝わっています。

城址の山らしく、麓にある六日町の全容を見渡すことが出来ます。三国街道の往来を監視するにはもってこいの立地です。

こちらは魚野川の上流方向を見たところです。方角的にちょうど真正面辺りに苗場山があるはずですが、モヤっと霞んでいてよくわかりません。

4.ついでのオマケで大城を往復する

坂戸山の山頂から尾根続きの隣に、大城と呼ばれているピークがあります。大城山ではなくただの大城です。名前からしておそらくは、坂戸城の出城か何かがあったのでしょう。せっかくなの機会なので、サクッと往復します。

軽い気持ちで踏みだしたのですが、大城への道はナイフリッジ状態の細尾根になっていました。ロクな下調べもしてはいなかったのですが、実は結構危なかったりするのでしょうか。

左手に、ここまで坂戸山自身に遮られてまったく見えていなかった、八海山(1,778m)が良く見えます。山頂付近は雲に覆われてしまっていますが、雪の量が桁違いに多いのが何となく見て取れます。

八海山から続いている尾根が平野へと沈み込む末端部分にあるのが、この後に本日2座目の訪問地となる予定の六万騎山です。坂戸山と比べるとずっと小さな山ですが、あちらもかつては城が建っていた城址の山です。

坂戸山を下山後に直接歩いてでも行けないことはない距離なのですが、それだと舗装道路歩きが無駄に長くなるため、一度六日町駅まで戻って電車移動を挟むつもりでいます。

よそ見はこれくらいにして、今は目の前の事に集中しましょう。細尾根の上にさらに細くなった雪が残っており、なかなかスリリングな状況です。ここはもうちょっと雪が残っている時期の方が歩き易そうです。

細尾根地帯をおっかなびっくり突破すると、明らかに人工的な盛り土がされていると分かる曲輪地形が現れました。

特に山頂標識などは見当りませんが、ここが大城の山頂であると事で良さそうです。かなり広々としており、かつては何らかの構造物が建っていたのだろうと思います。

大城のちょうど正面に見えているこちらの山は、金城山(1,369m)です。巻機山(1,967m)の前衛峰的な位置にあり、比較的マイナーではありますが、若干のアスレチック要素もあってとても良い山らしいです。

うーむ。これは登りた山リストに追加する必要がありそうです。しかし登るのよりも速いペースでリストに新たな山が追加されてゆくので、一向に捌ける気配がありません。

飽きるか死ぬかしない限りは、登山と言うコンテンツに終わりはないと言うことですな。

来て早々ですが、一面が雪面で腰掛けられそうなスペースも無いので戻りましょう。

11時10分 坂戸山山頂に戻って来ました。寄り道はこれくらいにして下山を開始しましょう。

5.ようやくカタクリに出会えた城坂コース

下山は元来た薬師尾根には引き返さずに城坂とコースと呼ばれているルートから下ります。「往復ヨリ周回ヲ持ッテ尊キモノトス」と言ういつもの価値観を発露した結果であることは、言うまでもありません。

先ほどまで八海山の山頂を覆い隠していたヴェールのような薄雲が、正午近い時間になってよう剥がれ始めていました。

流石に今の時期に八海山に登る人はほぼいないだろうと思いますが、八ッ峰の岩場の上にもしっかりと雪が残っているのが何となく見えます。

分岐が現れましたが、道は完全に雪に埋まっている状態です。進むべき道筋はよくわかりませんが、ともかくここを左方向へ進みます。

依然として本来の登山道がどの辺りに埋まっているのかは全くわかりませんが、方角はあっているはずなのでとにかく進みます。尾根を微妙に外して、すり鉢状の窪地へ下って行くイメージです。

ゲレンデの最上部のような場所に出ました。地図を見る限りでは、ここから正面の谷へ直接下って行くようです。先が全く見えてないのですが、本当に?

半信半疑のまま身を乗り出すと、雪の急斜面の上に先行者が付けたトレースがありました。本当にここをまっすぐに下るらしい。この傾斜度に対して、チェーンスパイクではだいぶ心許ないのですが…

恐る恐るゆっくりと下って行くと、雪の下にしっかりと階段が埋まっていました。ゆるふわな里山だと思って甘く見ていましたが、残雪期の坂戸山はなかなか侮れませんぞ。

地形的に恐らくここは雪崩の通り道なのでしょう。背の高い樹木がなくて視界が開けているのは、雪崩によって薙ぎ払われたからだと思います。もう雪はだいぶ少なくなっているとはいえ、ここにあまり長居はしない方が良さそうです。

だいぶ下の方までおりてきたところで、ようやく固まって咲いているカタクリの群生に出会うことが出来ました。ああ良かった、2輪だけで終わってしまってらどうしてくれようかと思っていたところでした。

カタクリ見物にお出かけの際は、必ず晴れる日を選びましょう。カタクリの花弁は夜の間には閉じており、陽の光に触れるとこうして後ろに反り返ります。

この極めて独特な外観により、春の妖精の異名を持つ花です。新潟の里山ではそれこそ山のように咲き誇りますが、関東地方の山ではめったにお目にはかかれない希少な存在です。

まだ葉だけの状態のものが目立ちます。今回はやはり訪問時期として少し早すぎたようです。

地元新潟の人であれば「まだちょっとはやかったね~。また来週に来ようか。」で済む事でしょうが、わざわざ東京から新幹線を使ってやって来ている身の上としては、残念無念でなりません。

山に咲く花の満開時期を射止めるのは本当に難しい。

途中ですれ違った地元の登山者は、登山靴ではなく長靴を履いてスコップを杖の代わりにしていました。なるほど、あれが4月に新潟の里山を歩く際の最適な装備品なのか。参考に・・・なるのかな。

だいぶ下って来ましたが、相変わらず道がどこにあるのかは全くわかりません。雪の上を適当に歩きます。

本来の登山道とはだいぶ違う場所を歩いた様な気もしますが、登山口の近くにある鳥坂神社まで無事に下って来ました。

12時55分 スタート地点の薬師尾根登山口まで戻って来ました。これでひとまず1座目の登山は終了です。

このまま六日町駅に戻っても良いのですが、その前にすぐ近くにある銭淵公園に寄り道をして行きます。

この公園も、もともとは城址だった場所です。山の上にある坂戸城は有事の際に立てこもるための詰めの城で、普段は麓にある館で生活をしていました。山城としてはごく標準的な配置です。

銭淵公園は桜の名所として知られている場所なのですが、まだこれだけの雪が残っている状態とあっては、当然桜は咲いていません。

ほとんど咲いていなかったカタクリの件といい、坂戸山へのベストな訪問時期としてはもうあと1週間から10日後くらいが良かったのではなかろうかと思います。

再び六日町大橋を渡って駅へ引き返します。先ほどから早すぎたとブツブツ不満ばかりを並べ立てていますが、坂戸山自体はコンパクトにまとまっていて素晴らしい山でした。

朝の時点ではボンヤリと霞んでいた坂戸山でしたが、この通りスッキリと綺麗に晴れてくれました。お天気に関して言えば間違いなく絶好の登山日和であったと思います。

13時35分 五日町駅まで戻って来ました。ロクに時刻表を確認していなかったのですが、次の電車がもう間もなく発車するタイミングであったため、大慌てで駆け込みました。

6.もう一つのカタクリの名所、六万騎山を目指す

13時45分 六日町駅の一つ隣にある五町駅へとやって来ました。南魚沼市の市街地の中心からは少し外れた場所にある、ひっそりとした無人駅です。

しかし六日町駅の一つ隣の駅が五日町と言うことは、そのさらに隣は四日町なのだろうか。などとしょうも無いことを考えつつ、ホームに降り立ちます。

六万騎山もまた、坂戸山と同様に駅から直接歩いて行ける駅チカ物件の山です。と言うことで、張り切って本日2度目の登山を開始しましょう。

六万騎山は駅の東側にありますが、五日町駅にはそもそも東口が存在しないため、グルっと回り込んで踏切を渡ります。

右手に先ほど登った坂戸山が見えています。私が登ったのとは反対側から見た姿ですが、裏側はまだ完全な雪山の状態でした。

前方に八海山の姿を望みながら道なりに進みます。一番左手前に見えているピークが目指す六万騎山です。

魚野川の上流方向に見えているこの真っ白な山は、マッキーこと巻機山です。厳密に言うと今見えているのは巻機山ではなくその手前にあるニセ巻機山の方だと思いますが、まあこの際細かいことはどうでもいいでしょう。

近くまで来ると、斜面上に落雪防止のため防護板のようなものが立ち並んでいるのが見えます。まるで道路脇の法面のような人工的な外観をしている山です。ここに本当にカタクリが咲いているのでしょうか。

14時15分 六万騎山の登山口である地蔵堂まで歩いて来ました。ここから取りつきます。

六万騎とはまたえらく豪気な名前だなあと思っていましたが、もとの名前は六万寺山であったらしい。わざわざ改名したのは、越後の人は威勢が良さそうな名前が好みだったのだろうか。

入口が公園になっているのですが、遊具が雪に埋まっていました。この様子では、ここでもカタクリが咲いている望み薄そうです。

7.カタクリが満開の六万騎山

前途に悲観しながら登山道へ詩を踏み出すと、登山道の両脇が何やら紫色に埋め尽くされているように見えます。これはひょっとしなくてもカタクリが咲いているのでは。

凄い大量に咲いているではありませんか。悲嘆に暮れながら過ごしてきた今日一日のすべての鬱積を吹き飛ばすかのように、鮮やかに咲き誇っています。

カタクリだけではなく、ユキワリソウもポツポツと咲いています。

坂戸山と六万騎山ではそれほど距離が離れているわけでもないのに、花の開花状況にこれだけの差異が生じるのは一体いかなる理由によるものなのか。何はともあれ、六万騎山の方は見頃の最盛期を迎えていました。

六万騎山の標高300メートル少々でしかなく、それこそ山とも言えない様な外観をしてますが、かなり急峻です。登山道は最初から最後までずっと急な階段が続きます。

この階段脇にそって、カタクリ畑状態なカタクリロードが続いています。今回の訪問はあくまでも坂戸山の方がメインで六万騎山はオマケくらいに考えていたのですが、どうやら逆になってしまったようですね。

なにはともあれ、わざわざ東京から新幹線を使ってやって来ただけの甲斐がある光景に、ようやく出会う事が出来ました。

階段を登りきると、ここでも一目でそれとわかる人工的な曲輪地形がありました。

視界が広く開けているので、恐らくは物見台か何かが置かれていた跡なのでしょう。

坂戸山も良く見えています。物見でははなく烽火台だった可能性もありそうです。

ここはまだ山頂ではなく、もうあとひと登りあります。下から見た時はあっという間に登れそうに見えたのですが、2座目だと言うこともあってか意外にしんどいですぞ。

カタクリロードはなおも続く。登りの道中だけではなく、山頂部までもがしっかりとカタクリ畑化していました。

14時55分 六万騎山に登頂しました。ビニールシートなどが散在していてあまり情緒が感じられませんが、しっかりと城址らしさが感じられる地形です。

山頂を覆っているこの木々はどう見ても桜です。開花時期になればさぞや華やかなのでしょうが、そうするとカタクリの開花時期とは微妙にずれてしまうため何とも悩ましいところです。

八海山の山頂部が僅かに見えています。六万騎山から尾根はずっと繋がっているのですが、通しで歩ける縦走路は存在しないようです。

今日はここまでずっと歩き詰めで、流石し少し疲労を覚えたので、陽だまりの山頂でベンチに陣取り大休止を取りました。

8.下山でもなお続く六万騎山のカタクリロード

15時35分 しっかりと休憩を取って、いくらか疲れも取れました。ボチボチ下山に移りましょう。どうやら周回できるルートがあるらしいので、元来た道には戻らずにそちらへ進みます。

相変わらず道の脇に爆発的にカタクリが咲ています。しかしこれだけたくさん咲いていると、あまりありがたみは感じられなくなってしまうのかもしれません。希少だからこそ輝くという面はあるのではなかろうかと。

カタクリロードの本番は、むしろこの下山ルートの方でした。往路の登りよりもさらに多数のカタクリが咲いています。

新潟の山にシカはいないのでしょうか。もしいたら、それこそあっという間に食い尽くされてしまいそうなものですが。

この下りの最中に、個人的にちょっとショッキングな出来事がありました。

恐らくは地元の人と思われる登山者が反対側から登って来たので、どこに避けようかと思案していたところ、その登山者は少しの躊躇も無しにカタクリを踏んずけて脇を通り抜けていきました。

一瞬の出来事でしたが、しばし唖然となりました。

関東地方の山を歩く登山者にとって、カタクリを踏みつけるなど到底許されざる言語道断な蛮行と見なされる行為です。SNSに晒されでもした日には、間違いなく大炎上することでしょう。

しかし、普段からこれだけ大量のカタクリを見慣れている新潟の登山者にとっては、カタクリなど道路の縁石の隙間に生えているタンポポの花くらいの感覚でしかないのかもしれません。

誤解があるといけないので念のために付け加えておくと、私はこの登山者のことを口を極めて批判したいわけではありません。ただ感覚の違いに驚いたと言う、それだけの話です。

16時 登山口まで下って来ました。往路に取り付いた地蔵堂の登山口からは、さほど離れてはいない地点です。

再び駅までトボトボと歩いて戻ります。五日町駅まではだいたい30分くらいの距離です。まあ十分に駅チカ物件であると言える距離でしょう。

16時30分 五日町駅まで戻って来ました。一時はどうなることかと思いましたが、カタクリも見れたのでこれで何の心残りもなく撤収できます。

本当は越後湯沢駅に戻りたかったのですが、1時間近い待ち時間があったのでやむおえず反対向きの電車に乗りました。

浦佐駅から往路と同様に魔法の乗り物新幹線に乗り込み、帰宅の途に付きました。

坂戸山と六万騎山は、カタクリが凄いらしいという評判をたびたび耳にしつつも、さりとてわざわざ新幹線を使う程のものかと訪問を躊躇していた山でした。今回は2座同時に巡れるのであればまあ良いかと、一念発起しての訪問でした。

坂戸山の方は完全にタイミングを外してしまった感がありましたが、六万騎山では期待していた以上の光景が待っていました。この2座の山に東京から日帰りで登りに行くことを、はたしてオススメであると言ってしまって良いのかどうかは少々疑問ですが、間違いなく良い山であることは保証致します。

<コースタイム>

六日町駅(8:45)-薬師音登山口(9:05)-坂戸山(10:20~10:30)-大城(10:50)-坂戸山(11:10)-薬師音登山口(12:55)-銭淵公園(13:10~13:20)-六日町駅(13:35)

五日町駅(13:50)-地蔵堂(14:15)-六万騎山(14:55~15:35)-五日町駅(16:30)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

坂戸山!

私は今年のゴールデンウィークに東京から新幹線で行きました!

ちょうどその頃は麓から山頂までカタクリびっしりでしたよ。

特に麓の広場のようなところ(野球グラウンド2個分くらい)が一面ピンクで染まっていて圧巻でした…!

一生分のカタクリを見られたので東京から新幹線でも全然後悔はしませんでした。

ユズリハさま

コメントを頂きましてありがとうございます。

見頃のピークはゴールデンウィークでしたか。やはり私の訪問時期はまだ早すぎたようです。春の新潟の里山はカタクリやイワウチワなどの、関東在住のハイカーからすれば垂涎物の花がわんさか咲くので、とても良いですよね。