東京都大島町にある三原山(みはらやま)に登りました。

伊豆諸島の一つである伊豆大島の中心に立つ火山です。大島は東京都の島しょ部の中でも本州からの距離が近く、渡航手段も豊富にあることこから訪問のしやすい場所です。最高峰の三原山は比較的容易に登ることが可能な山で、登山を目的に島を訪れる人も多く存在します。現在も噴気活動が多く見られる現役の火山であり、樹木の無い山頂部は広く展望が開けています。

夜行の大型客船を利用した0泊2日の行程で、生きている火山島を巡って来ました。

2025年2月11日に旅す。

今回は本ブログでは初となる、島しょ部の山に登ってきた記録です。伊豆大島の三原山に登って来ました。

大島は伊豆諸島の中でも北寄りの、本州のすぐ近くにある島です。晴れて空気が澄んでいる日であれば、丹沢や箱根の山からも良く見えます。首都圏在住の登山者であれば、それとなしに目にする機会も多いのではないでしょうか。

三原山は大島のほぼ中心に立っている山です。そもそもこの伊豆大島というのは、海底にある火山の山頂付近が僅かに海面上に頭を覗かせているだけの存在です。

見方によっては、伊豆大島とは三原山であるとも言えます。

三原山は有史以降にも幾度となく噴火を繰り返してきた現役の火山です。現在も山頂の周辺では盛んな噴気活動がみられます。直近では昭和61年に大規模な噴火が発生しており、島民の全島避難が行われています。

山頂部にはいかにも火山らしい荒涼とした景観が広がっています。三原山を含む島全体が伊豆大島ジオパークに認定されています。

比較的近距離にある離島であることから、渡航手段は豊富に存在します。その気になれば日帰りの訪問も十分に可能です。今回は東京の竹芝桟橋から運行している夜行の大型客船を使って、0泊2日の行程で訪問してきました。

コース

大島バスの砂の浜バス停からスタートして、登山を開始する前に砂浜と地層切断面を先に観光します。その後は馬道コースを登り三原山の山頂へ。

下山は元来た道には戻らずに、大島温泉ホテル方面へ下ります。海岸からスタートして三原山を縦断する行程です。

1.三原山登山 アプローチ編 東海汽船で行く伊豆大島への旅路

2月10日 21時10分

浜松町駅よりこんばんは。今回は島しょ部への船旅と言うことで、隅田川の河口近くにある竹芝埠頭から運行している夜行の大型客船に乗船します。

伊豆大島への渡航手段としてはこの大型客船の他にも、高速ジェット船や調布空港から運行している航空便なども存在します。大型客船は、これらの選択肢の中では最も安価な移動手段です。

深い考えも無しに改札を出て路上に降り立ってしまったのですが、浜松町駅から竹芝客船ターミナルまでは歩行者デッキで直結しています。

と言うことであらためて、デッキの上に登り返して埠頭を目指します。何しろ初めて来た場所なので、完全なるお上りさん状態です。

竹芝客船ターミナルまで歩いて来ました。駅からの所要時間は、概ね徒歩10分程度と言ったところです。

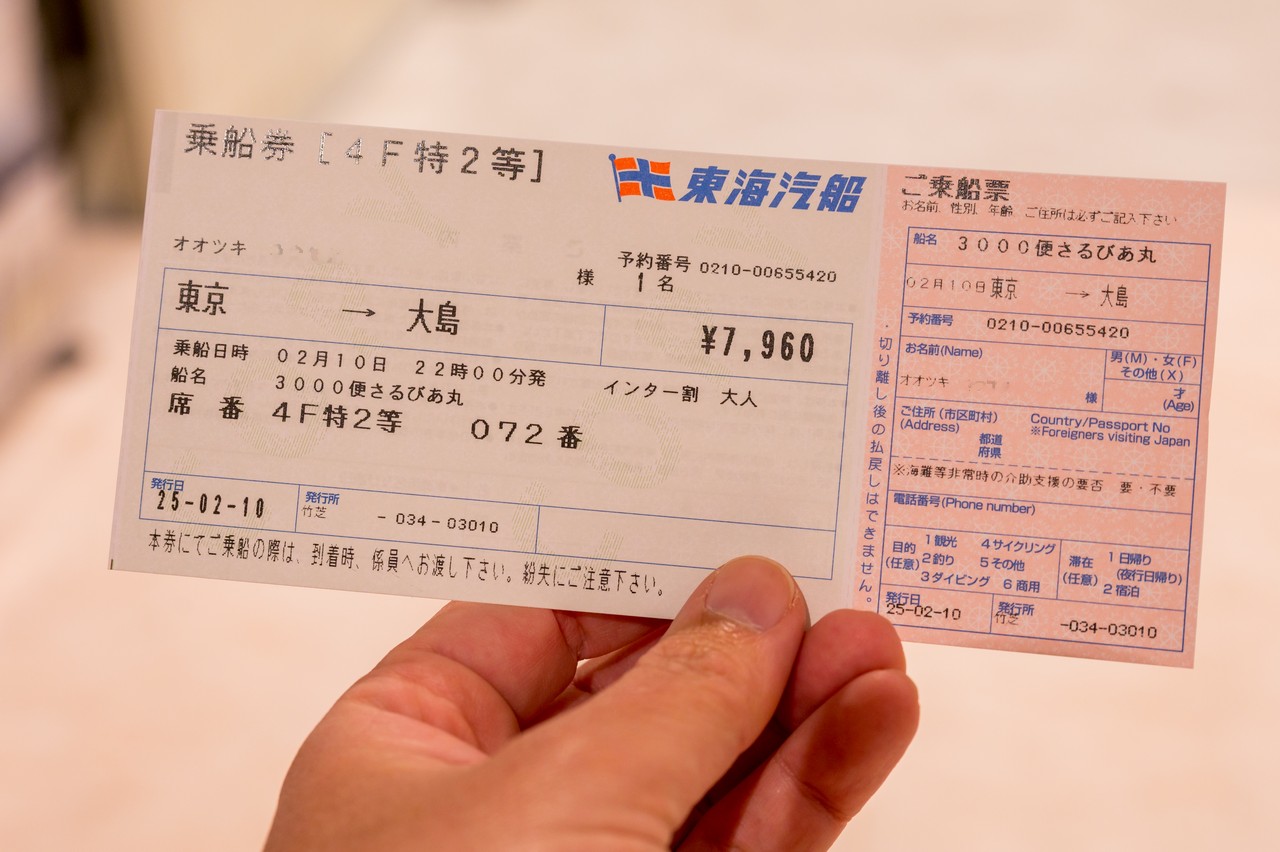

チケットはあらかじめネットで予約済みなので、自動発券機を使って乗船券の発券を行います。スマートフォンの画面に表示したQRコードを読み取り機にかざすだけなので、乗船手続きは一瞬で終わります。

少しだけ奮発して、客室は2等ではなく特2等にしてみました。聞いた話では、特2等の客室であれば多少の人権(?)があるらしいです。

こちらのさるびあ丸に乗船します。旅客の他に貨物輸送も行っている大型客船で、大島を経て利島、新島、式根島および神津島まで運行しています。

船内部の客室は4層構造で、最上階にレストランと展望デッキがあります。エレベーターもあり、しっかりとバリアフリー化に対応しています。

こちらが今宵のお宿の特2等の客室です。カーテンで仕切られた2段ベット構造になっており、最低限のプライバシー空間は確保されてます。なるほど、これが人権…

ちなみに特ではない普通の2等客室は、仕切りが何も無い雑魚寝状態の空間です。私自身は雑魚寝でもまったく気にはならない人間なのですが、人権とはいかなるものであるのかに興味があったので特2等にしてみた次第です。

次回に利用する機会があれば、その時は普通の2等で十分かな。なにしろ寝ていくだけなのですから。

寝床の確認が済んだら、展望デッキに出て東京湾クルージングを楽しみましょう。吹きっ晒しの甲板上なので海風がとてつもなく寒いのですが、出航前からすでに酒盛りを始めているグループがいました。元気だねえ。

時間通りに出航します。大島まではおよそ8時間の船旅です。実際にはそんな時間のかかる距離ではなく、時間調整のためにゆっくりと航行するようです。

埠頭から離れると、お前そんな所におったんかいワレと言った感じに、東京タワーが立っていました。周囲に高層ビルが増えすぎてしまって、まったく目立たなくなりましたな。

出航してからほどなく、レインボーブリッジの下を潜ります。暖かい船室でゆっくりと寛いでいればいいものを、右だ左だと甲板上を忙しくはしゃぎまわるオッサンである。

海上から眺める機会はそうそうあるものではないので、なかなか新鮮な光景です。しかし、三脚も立てずに普通に手持ちで撮影して夜景がこれだけ映ってしまう辺り、最近のデジタルカメラの高感度性能は凄いですね。

進行方向の右手には、大井コンテナ埠頭が並んでいます。世界最大の都市東京の物流を支えている極めて重要なインフラです。こういう、普段は人知れずに活動している縁の下の力持ち的な巨大インフラ構造物が、個人的には大好きです。

東京ゲートブリッジが小さく見えたのを最後に、辺りはすっかりと暗くなりました。いつまでもはしゃいでいないで、そろそろ就寝しましょう。

2.大島バスで岡田港から元町港に移動する

明けて2月11日 6時

予定時刻通り岡田港に到着しました。島しょ部への船便と言うのは基本的に、必ず目的地に入港できるとは限りません。荒天時には港に接岸できませんし、晴れていても風向きや波の高さによってはやはり入港を見合わせる場合があります。

目的地の港に入港できる確率の事を就航率と呼びます。当然季節によってバラつきがあり、2月は伊豆諸島への就航率が最も悪くなる時期です。

大島は伊豆諸島の中で最も湾口設備が充実しているため就航率は高く、よほどの荒天でもない限り欠航にはなりません。

大島には元町港と岡田港の2つの港があり、当日の風向きや波の状況にて応じて入港する港が変わります。ただ冬の間は基本的に、岡田港到着に固定された運用となっています。

港の規模としては元町港の方がずっと大きく、岡田港はかなり小さな港です。元町港が外洋に直接面していて高波の影響を受けやすいのに対して、岡田港は入り江になっているため波風の影響を受けにくい構造になっています。

船の到着時間にあわせて、島内の2つの港を結ぶ路線バスが運行しています。時刻表は特に設定されておらず、ある程度待ったところで随時出発します。置いて行かれないように、到着したら速やかにバス乗り場に移動しましょう。

ちなみに三原山頂口行きのバスもあります。それに乗車すると、山頂近くの8合目くらいの位置までバスで運んでもらえます。

今回私は自分なりのこだわりとして、海際からスタートして登るつもりでいるため、三原山頂口行きではなく元町港行きのバスに乗車します。運賃は370円で、交通系ICカードには対応していませんが、なぜかPayPayは使えます。

6時30分 元町港に到着しました。続いて大島町陸上競技場行きのバスに乗り換えるのですが、ここで約1時間ほどの待ち時間が発生します。

元町港は大島の西側にあり、海を挟んだ向かいには伊豆半島の天城山が良く見えています。こうして見ると、かなり距離が近くに感じられます。

雲が少々多めではありますが、富士山もこの通り良く見えています。離島からでもこれだかしっかり見えるとは、流石は日本一の山です。

埠頭は外洋に向かって突き出しており、確かに岡田港に比べると就航率が悪そうではあります。と言っても今日は波が穏やかなので、全く問題はなさそうですが。

三浦半島の三崎港などを思い浮かべるとわかりやすいですが、古来より良港と言われる港はだいたい入り江になっていて、外洋と直接面してない場所に接岸できる構造になっています。

バス待ちの時間調整を兼ねて、朝から営業しているこちらの食堂で朝食を頂いて行きます。

大島の名物だというべっこう丼が食べたかったのですが、朝は干物定食のみだと言うことだったのでそちらを頂きます。

食事をおえると、周囲がかなり明るくなっていました。今のところは雲一つない快晴の冬晴れで、本日は良いお天気になりそうです。

3.登山開始前に砂の浜の地層切断面を観光する

7時20分発の大島町陸上競技場行きのバスに乗車します。大島1週道路に沿って、島の南方面へ向かうバス便です。以外にと言ったら失礼かもしれませんが、運行本数はそこそこ多く1日に9便あります。

7時38分 砂の浜(さのはま)入口バス停に到着しました。ここは三原山登山口の最寄りバス停ではないのですが、海際からスタートを切りたいと言うことでやって来ました。

と言うことでまずは砂の浜に向かいましょう。バス停から海岸までは5分もあれば着く距離です。

海際まで下って行くと、名前の通りに砂浜が広がっていました。三原山の火山岩が由来の黒砂から成る珍しい砂浜で、ウミガメの産卵地にもなっています。

利島や新島名などの、伊豆諸島の他の島々が正面に見えています。海面にタッチしてから歩き始めようかとも思いましたが、思いのほか波が高かったのでそれはやめておきました。

大島の海岸線は基本的に崖地になっている個所が多く、こうした砂浜になっている場所はあまり多くはありません。その中でもこの砂の浜は全長およそ1kmに渡って砂浜が続いている貴重な場所です。

背後に三原山が見えています。標高はおよそ750メートルほどしかない山ですが、スタート地点が海抜ゼロメートルなので、標高分きっかりを登ることになります。

それでは張り切って、ゼロ to サミットを開始しましょう。まずは道なりに、バスが元来た方に向かって少し戻ります。

特に案内の道標などはありませんが、この法面上にあるスロープが三原山馬道コースの登山口です。ですが一旦はここを素通りして、もう少し先まで戻ります。

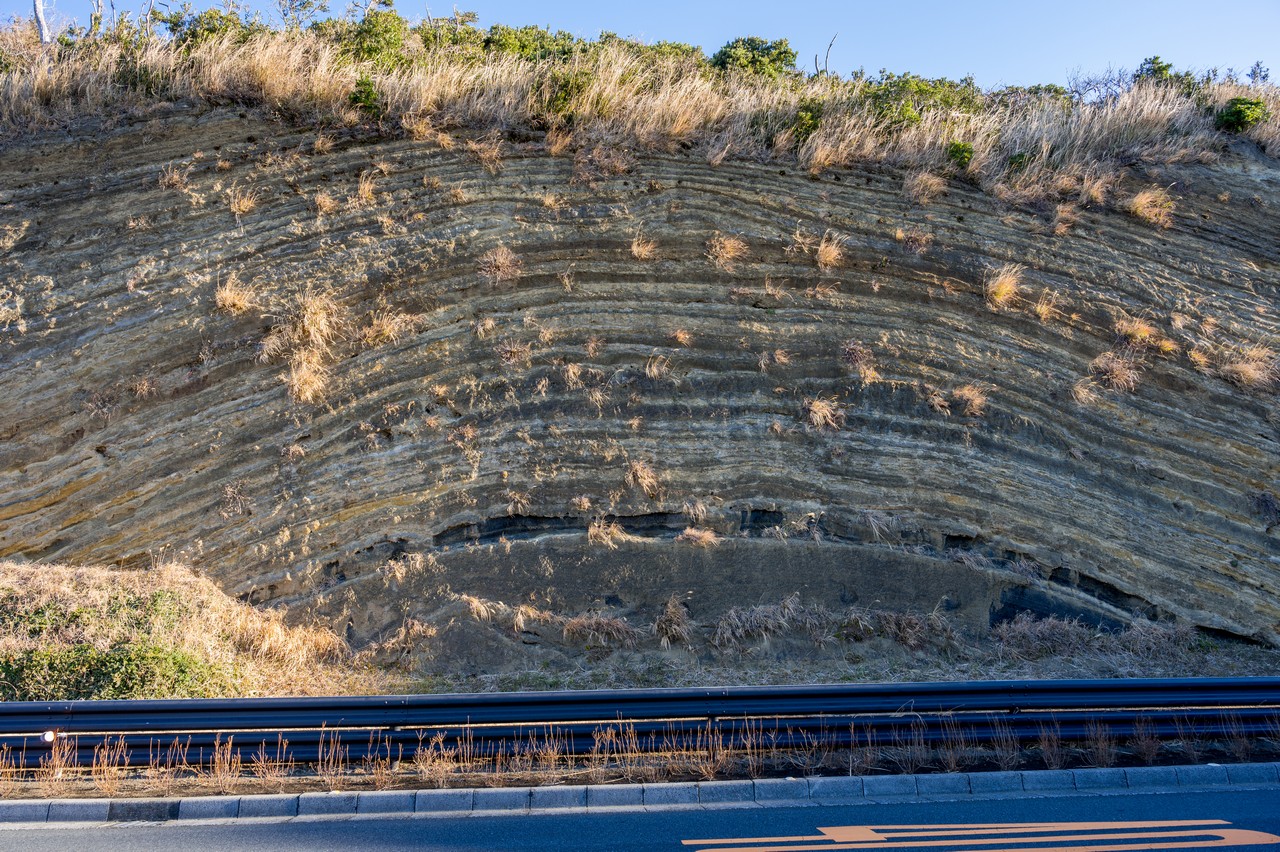

程なく道路脇に、巨大なバウムクーヘンのような断面の崖地が現れました。地層切断面と呼ばれている場所です。

三原山は過去数万年の間に幾度となく噴火を繰り返してきました。噴火の度に降り積もった火山灰が地表に層を形成し、それが風化や侵食の作用によりこうして地表に露出しています。大地に刻まれた火山の年輪と言ったところでしょうか。

一目見た瞬間に「バウムクーヘンだ」と言う感想を抱いたわけなのですが、公式でもその愛称で呼ばれていることを後から知りました。これを見たらやはり皆、同じ感想を抱きますよね。

4.馬道コースを登り外輪山の上を目指す

8時20分 登山口まで戻って来ました。しかしあらためて周囲を見回してみても、ここが登山口であることを示す案内が何もありません。馬道コースを歩く人はあまり多くはなさそうです。

本当にここで合っているのかと不安になって来る見た目ですが、ここが入り口です。一応は目印のピンクテープもあります。

半信半疑のまま分け入って行くと、しっかりと登山道が続いていました。

グネグネと幹が曲がっている木が多く目につきます。伊豆半島の山とよく似ている植生です。なにしろ海を挟んだすぐ向かいある訳ですから、似ているのは当然と言えます。

木々が密集して鬱蒼としており、どこか密林を思わせるような光景です。

動物除けの防護ネットとゲートが現れました。大島にもシカやイノシシが出没するのでしょうか。

しっかりと案内が掲げられていました。キョンを捕獲しているとの事。本州の山林で多大な食害を発生させているニホンジカとはまた別種ですが、キョンもシカの仲間です。

大島のキョンはもともとは都立公園で飼育されていたもので、台風で柵が壊れたのに乗じて脱走してそのまま野生化しました。その後爆発的に増殖して、山林や農作物に深刻な食害が生じています。

道の脇に、先ほどの地層切断面と同様に火山灰の層が見えています。登山道の洗堀によって地表に露出したのでしょう。

麓に広がる鬱蒼と森を抜けると、前方の視界が開けて来ました。絶景の予感に期待が高まります。

背の高い樹木が無くなり、一目で火山灰だと分かる黒い砂が降り積った急斜面になりました。いかにも火山らしい光景になって来ました。

国土地理院の地図を見ると、この辺りの斜面に滑台と書かれています。

てっきりこの砂の急坂をまるで滑り台のようだからとそう呼んでいるのかと思ったのですが、そうではなくかつてこの斜面の上にグライダーの滑走台が存在していたらしい。

樹木が無くなったことにより、背後の展望が大きく開けました。見渡す限り一面のオーシャンビューです。素晴らしい。

重なってしまっていてわかりにくいですが、利島、瓶渡根島、新島、式根島および神津島のすべてが見えています。

右手前の利島の存在感が特に際だって見えますが、観光資源に乏しく観光客にはあまり人気がない島です。断崖絶壁に囲まれているため良い港が無く、冬の間は就航率が5割程度になるらしい。

他の島からは少し離れた位置にあるこの島は三宅島かな。八丈島は流石に水平線の向こう側で見えないはずです。

三原山は2重のカルデラを持つ山で、現時点で山頂のように見えている場所は外輪山です。山頂はさらにその先にあります。

9時50分 滑台分岐と呼ばれている地点まで登って来ました。これで三原山の外輪山の上に乗ったことになります。

内輪山が正面に姿を見せました。火山らしい見た目と言うか、火山以外の何物でもない姿をしています。

コンクリート製の土台らしき残骸があります。恐らくはこれがグライダー滑走台の跡なのでしょう。現在では馬道コースへの降下地点の良い目印になっています。

5.三原山登山 登頂編 今も生きている火山の頂へ

内輪山山頂へと至る登山道への取り付き地点は、滑台分岐からは少し外れた位置にあります。登って来た地点から見て左方向へ少し進みます。

足元が水が溜まっていたかのようにひび割れています。時期によっては池が出現したりするのでしょうかね。

登山道のある正面まで回って来ました。どうやらここからではなく三原神社の正面から登るルートの方が一般的であるらしく、踏み跡はかなり不明瞭です。

進んでいくと、大きく九十九折れを繰り返しながら登って行く道がしっかりと存在していました。

対岸の伊豆半島が良く見えています。大島自体がかなり大きい上に、対岸までの距離もこれだけ近いので、あまり離島にいると言う感じはしません。

何というかもっとこう島旅感(?)みたいなものが欲しいと思う人は、神津島辺りまで足を伸ばした方が良いのかもしれません。

ちょっと雲が湧いてきてしまっていますが、富士山もしっかりと見えます。下に見えている建物は三原山外輪山展望台で、岡田港から出ていた三原山頂口行きのバスに乗ると、あそこまで運んでもらえます。

三原山頂口バス停からスタートすると、三原山はそれこそ高尾山未満の強度しかありません。今回私が砂の浜からのスタートにこだわったのは、そうでもしないとあまりにもボリューム不足だと感じたからです。

丹沢の山並みも良く見えています。確かに丹沢の山からは大体どこからでも大島の姿が良く見えているので、当然ながら逆もまた然りです。

内輪山の上まで登って来ました。中心に火口があり、それを取り巻くようにいわゆるお鉢になっています。

緊急避難放送用のスピーカーが設置してある辺りが、いかにも現役の活火山らしい物々しさです。

いま正面に見えているのが、三原山最高地点の三原新山です。こちらには登山道が無いため登ることはできません。登頂可能な最高地点はお鉢上にある剣ヶ峰となります。

早速お鉢巡りを始めましょう。吹きっ晒しなの稜線なので風が強いと歩行に難儀しそうですが、今日は至って穏やかです。

中央火口の大穴が開いているのが見えます。角度的に底は全く見えませんが、穴の深さはおよそ200メートルほどあります。

三原新山のすぐ脇を巻くように道が続いています。三原新山の山頂は現在立ち入り禁止となってますが、登っている人の記録はチラホラと散見されます。

周り込んで行くと、剣ヶ峰が姿を見せました。明らかに現在地よりも標高が低い地点ですが、現在はあそこが三原山山頂の扱いとなっています。

お鉢の内壁の複数個所から噴気が上がっている様子が見えます。三原山が今もなお生きた火山であることが良くわかる光景です。

中央火口は三原新山の辺りからが一番よく見えます。富士山の火口などと同様の、山頂の真ん中にぽっかりと口明けたビジュアル的に一番わかりやすいタイプの噴火口です。

今は冬なので一面が枯草模様の荒涼とした光景が広がっていますが、グリーンシーズン中に訪れるとだいぶ印象は変わるようです。

三原山訪問のベストシーズンはいつなのかと問われると、椿が見頃を迎える2月下旬から3月上旬頃になるのでしょうか。今回の訪問はタイミング的には明らかにフライングでした。

11時 三原山に登頂しました。海岸線からスタートして登っても所要時間は2時間半程度で、とてもお手軽な行程でした。

山頂標識に書かれている758メートルと言う標高は三原新山のもので、現在地の剣ヶ峰の標高は749メートルです。一応は下の方に小さく書かれてはいます。

剣ヶ峰から見た三原新山です。すぐ目の前にある最高地点の土を踏むことが出来ないことに対して、ピークハントとして若干のモヤモヤ感はありますが、立ち入り禁止エリアとあっては致し方ありません。

私は割とよく自己責任と言いながら通行止め個所にこっそりと侵入したりする人間ではありますが、流石に火山活動が理由の立ち入り制限に対しては、黙って従うくらいの分別はあります。

三原新山とは反対方向の北側には、裏砂漠と呼ばれている平原が広がっています。過去の火山噴火によって幾度となく焼き払われ、風の通り道であるため樹木も定着することがなく、こうした砂漠状態が作り出されています。

この裏砂漠の中を突っ切る登山コースも存在し、テキサスコースと呼ばれています。東京都の離島に何故テキサスが…

裏砂漠の先にある水平線の彼方に、薄っすらと陸地が見えています。方角的に房総半島の先端付近だと思います。

伊豆半島も一応は見えていますが、剣ヶ峰はお鉢の東側にあるので、西側の展望に関しては三原神社がある辺りから眺めた方が良く見えます。

富士山は先ほどよりもさらに雲に覆われつつありました。富士山の手前を丹那山地が横切っており、熱海の街並みも何とくなく見えています。

伊豆の大室山(580m)の背後に、南アルプス南部の山が並んでいます。なるほど、こういう位置関係になるのか。

6.三原山登山 下山編 大島温泉ホテルへ下る

満喫しました。そろそろ下山に移りましょう。下山はもと来た道には戻らずに、大島温泉ホテルを目指して下ります。

登山道のすぐ近くから噴気が立ち上っています。手で触れてみたりはしませんでしたが、もしかしたら地面が熱を持っていたりするのかもしれません。

お鉢の外側には、昭和61年に発生した割れ目噴火の火口が残っていました。当時の私は小学生低学年でしたが、割れ目に沿って溶岩が吹き上がっているニュース映像をリアルタイムに見た記憶が、何となく残ってます

大島温泉ホテルに下山するにはこの分岐を右折するのですが、その前に一度直進して三原神社に寄り道していきます。

昭和61年の噴火の際に飛散したのであろう、巨大な溶岩石が散乱しています。ゴジラ岩と呼ばれている有名な奇岩があったらしいのですが、見落としました。

三原神社の鳥居まで下って来ました。三原山登山としてはこの神社がある方から登るのが最も一般的であり、今日私が登って来た馬道コースは、どちらかと言うと裏道のような扱いです。

この鳥居の枠にちょうど綺麗に富士山が収まってくれるはずなのですが、すっかり雲隠れしてしまっていました。うーん、残念。

鳥居からさらに少し下ったところに、三原神社の上社があります。昭和61年の噴火の際には、何故か一切の被害を受けなかったのだとか。何かの加護の力に守られていそうですね。

寄り道はこれくらいにして、今度こそ下山します。この辺りからもう既に私の頭の中は、温泉モードへと切り替わりました。

黒々としている砂漠の中へと下って行きます。過去に幾度となく溶岩流に薙ぎ払われたのであろう、荒涼とした平原が広がってます。

昭和61年の噴火の直後は、それこそペンペン草すらも生えない完全なる焼け野原でした。しかし今ではこうして下草が茂り、植生は少しづつ着実に蘇りつつあります。自然はすげえな。

場違い感の凄い車止めがありました。ここを右折すると、テキサスコースを経て大島公園へ下山することも出来ます。ですが私には温泉に入ると言う崇高な使命があるため、左へ進路を転じます。

前方に大島温泉ホテルの建物が見えました。三原山の外輪山の上に立っているホテルで、山頂からの標高差はだいたい250メートルくらいしかありません。

途中からは再び伊豆半島の山のようなグネグネした木に覆われた道になりました。この辺りはもう、噴火の被害を受けなかった領域なのでしょう。

ホテルの前に着くと、ちょうど元町港行きのバスが出発するタイミングでした。この後温泉に立ち寄るので、このバスには乗らずに見送ります。

13時 大島温泉ホテルに到着しました。ここでひと風呂浴びて行きます。日帰り入浴の入浴料は800円なり。

日帰り入浴の受付時間は午前の部と午後の部で分かれており、午後の部は13時からです。これに合わせたいがために、途中で色々と寄り道して時間調整をしていました。今回は我ながら完璧すぎるタイムスケージュールでした。

露天風呂からは三原山の内輪山を一望することが出来ます。浴室内にカメラは持ち込めないので、これはホテルの廊下の窓から撮影した写真ですが、露天風呂からはこれとほぼ同じ光景が見えます。

ゆったりと温泉に浸かり、14時25分発の岡田港行きのバスで撤収します。この帰路のバスの運行時間は季節によって異なるので、事前によく確認しておいてください。夏場はもっと早い時間になるので、あまりゆっくりは出来ません。

岡田港に戻ってくると、神津島まで行っていたさるびあ丸が、再び岡田港に戻ってきているタイミングでした。帰路は高速ジェット船の方を予約してあるので今回は乗船しません。

到着した時点ではまだ辺りが暗かったので気づいていませんでしたが、岡田港からも富士山が良く見えていました。

帰路の船の出航まではまだ時間があるので、待ち時間を利用して朝に食べそこなったべっこう丼を今度こそ食べていきます。

このべっこう丼とは、ようはマグロの漬け丼なのですが、トウガラシの入った醤油に漬け込むことによりピリ辛な風味となっています。少しでも日持ちを良くするための工夫であるそうです。

この高速船はいわゆる水中翼船と呼ばれているタイプの船で、航行中は原則着席の上シートベルト着用です。大型客船に比べるてはるかに早く目的地に到着できますが、そのかわり船旅の旅情は全くと言っていいほどにありません。

岡田港を出発してからちょうど1時間で、熱海港に到着しました。だてに高速船を名乗ってはおらず、確かに素晴らしい速さでした。ただ波には弱いようで、大型客船に比べると就航率は低めです。

電車で熱海に訪れたことがある人ならよくご存じかと思いますが、熱海駅は高台の上にあり、熱海港からはそこそこの距離があります。いやまあバスに乗ればいいだけの話ではあるのですが、何となく気分で駅まで歩いて行きます。

河津桜が早くも咲き始めていました。もうそんな時期になっていましたか。季節が移ろうのは早いものです。

駅に向かって坂路を登っている最中に、伊豆大島の姿が良く見えました。駅まで歩いたのはただの気まぐれでしたが、おかげで今回の旅路を締めくくるのにふさわしい光景を見ることが出来ました。

竹芝桟橋から始まった今回の船旅は、熱海駅でゴールとなりました。東海道本線の普通列車ゆられて、帰宅の途に付きました。

0泊2日の慌ただしき大島訪問は、こうして大満足の内に終わりました。僅かな滞在時間でしたが、実に内容の濃い1日でした。

高速船なら熱海から僅か1時間の距離であるため、三原山に登るだけであれば日帰りの訪問は十分に現実的なプランであろうかと思います。

丹沢の塔ノ岳などからも良く見えている伊豆大島のことは、気になっている人も多いのでなかろうかと思います。島旅と言うと、どうしたって海でのレジャーの方に目が向いてしまいがちですが、ハイキングの対象とし見ても多くの魅力が詰まっていました。

これに味を占めて、いつか神津島か八丈島辺りにも足を伸ばしてみたいと思います。

<コースタイム>

砂の浜入口バス停(7:40)-地層切断面(8:00~8:10)-滑台分岐(9:50)-三原山(剣ヶ峰)(11:00~11:20)-大島温泉ホテル(13:00)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

島嶼部の山旅。普段は全くのノーマークなのでとても新鮮に感じられました。

島嶼部では神津島の天上山なんか良さそうですね。それに母島の乳房山。先の戦争遺跡が結構残ってたりして興味を惹かれます。

北の乳頭の次は南の乳房なんてどうでしょう?

たまのみすまるさま

コメントをありがとうございます。

天上山は新日本百名山、関東百名山および花の百名山と言う3タイトルを持っている山なので、登山が目的で神津島を訪れる人はそこそこ多いようです。

小笠原諸島は・・・興味自体はありますが、往復に要する時間を考えると訪問のハードルはなかなか高そうです。

伊豆大島、一昔前に行きましたが良い観光地ですよね。

三原山に登りましたが、山頂近くの看板に「ハイヒールで来ないでください」みたいな看板があったことを今でも覚えています。

U-leafさま

コメントをありがとうございます。

山頂のすぐ近くまでバスで入れてしまう山なので、ハイヒールを履いた観光客も普通に紛れ込んでしまうのでしょう。高尾山でなら何度か見かけたことがありますが・・・

学生の頃、東京の免許合宿に申込をしたところ、なぜか船の乗船券が届いて気が付いたら伊豆大島にいたことがあります。。。与太話はさておき個性光る山だと思います。裏砂漠と海の景色が一度に目に入るのはバリバリ現役の島火山のなせる技でしょう。

伊豆諸島だと青ヶ島も秘境感が強烈でお勧めです。

ペン生さま

コメントをありがとうございます。

免許合宿で何もない山奥に閉じ込められたいう話は何度か耳にしたことがありますが、離島バージョンもあったんですね。

青ヶ島は秘境過ぎて就航率が極めて低いため、最低でも1週間は予定を明けないと訪問は難しいらしいです。