東京都奥多摩町と桧原村にまたがる大岳山(おおだけさん)に登りました。

奥多摩三山と呼ばれる山群の一つです。遠目からでも一目でそれと分かる極めて特徴的な姿をしており、古くから奥多摩を代表する名峰として親しまれてきた山です。

展望のよさでも知られた山ではありますが、今回は梅雨時でも楽しめる山行きというテーマを引っさげて歩いて来ました。

2018年6月17日に旅す。

今回の行き先は奥多摩三山の一座、大岳山です。テーブル状の山の上にもう一つ山を乗っけたような、非常に特徴的なシルエットをしており、奥多摩の山の中では一番簡単に山座同定が出来る山です。

奥多摩と呼ばれる一帯の前衛部に位置し、空気の澄んでいる日であれば都心部からでもその姿を見ることが出来ます。

御岳山のケーブルカーを使用すれば、だいたい2時間ほどで山頂に立つことが可能であり、初心者向け山として非常に人気のある山でもあります。

今回はこの多摩きっての名峰へ、梅雨時でも楽しめる山行きというテーマで登ります。

コース

大岳鍾乳洞入口バス停から鍾乳洞に立ち寄りつつ、大岳山へ登頂。下山はロックガーデンを経由して、御岳山ケーブル駅へ向かいます。標準コースタイム5時間ほどのお手軽な行程です。

1.序章 梅雨時でも楽しめる山とは

これは実に難しいテーマだと思います。梅雨時といえば当然ながら雨が降っている可能性が高いわけでして、天気が悪い状態ともなれば、まず眺望が売りの山は除外されます。

一面真っ白の展望スポットなんて、ただガッカリするだけですからね。

そうなると、候補に上がってくるのは眺望以外に売りがある山です。例えば滝であるとか、あるいはブナの原生林などなど。

こちらはご存知、川苔山の百尋ノ滝。ベタですが、梅雨時の訪問先としてはベストチョイスかと思います。もっとも、あまり激しく雨が降っている状況だと、沢の増水による登山道水没というまた別の問題が発生しますが。

さて、ここで「ちょっと待った。そもそも大岳山だって眺望が売りの山だろう?」と思われる方もいるのではないでしょうか。確かに大岳山は富士展望で知られた山です。

ただ頂上を目指すだけでは、天気の悪い日に登っても何一つ楽しい事の無い残念な山となってしまうことでしょう。

しかしながら、そこに鍾乳洞探検とロックガーデン散策という二つの要素を加味することによって、大岳山は雨の日でも楽しめる全天候型のアクティビティとなるのです。

厳密には「そうなるといいなぁ」と思いながらの訪問です。はたして結果は如何に。

と言う所で本編へと参りましょう。

2.知る人ぞ知る東京の穴場スポット大岳鍾乳洞

8時20分 武蔵五日市駅

本日の旅はここ武蔵五日市駅からスタートします。ホリデー快速の先頭4両に乗っていると、間違って連れて来られてしまう駅ですね。

8時22分発の上養沢行きのバスに乗り込みます。極めて幅員の狭い山道を走る路線であるため、小型バスでの運行です。

ピリッとしない天気であるにもかかわらず、バス停に大行列が出来ていて少々驚きました。一台には乗り切れず、臨時便が増発されました。

西東京バス天気予報が張り出されています。9時以降は晴れるとありますが、この空模様で晴れるとは信じられません。

8時50分 大岳鍾乳洞入口バス停に到着しました。終点の一つ手前です。

頭上はこの通りガッスガスです。まあ、本日は始めからこうなる事を承知した上での訪問なので、気にしません。

身支度を手早く整えて、8時55分に行動開始です。鍾乳洞に向かって、林道を道なりに進みます。

杉の表面から橋の欄干に至るまで、あらゆる物が苔に覆われています。ここは一年を通じて常に湿度の高い場所なのでしょう。

外灯が灯っていることからもお察しの通り、周囲は夕闇時なみの薄暗さです。明るく写ってしまっているのは、単にISO感度がオートになっているからです。

しばらく進むと道の舗装がなくなりました。そして霧雨が降って来ました。

トンネルの中を通行します。山奥にある工場と言うのは、秘密基地みたいで無性にワクワクしてきます。

男と言うのは、いくつになってもこう言う子供じみた感性を持ち続ける生き物なのですね。・・・もしかして私だけ?

バス停から歩くこと25分で、大岳鍾乳洞の入り口に到着しました。

売店で見学料600円を支払います。ここは大岳キャンプ場の受付も兼ねており、売店内には薪などが売られていました。

受付時にヘルメットを借りられます。実際に中に入ってみればわかりますが、ヘルメットは必携品です。必ず借りましょう。

3.腰痛持ちには厳しい大岳鍾乳洞

こちらが入り口です。受付時に「中は非常に狭いですよ」と言われてはいましたが、入り口からしてすでに屈まないと通れないサイズです。

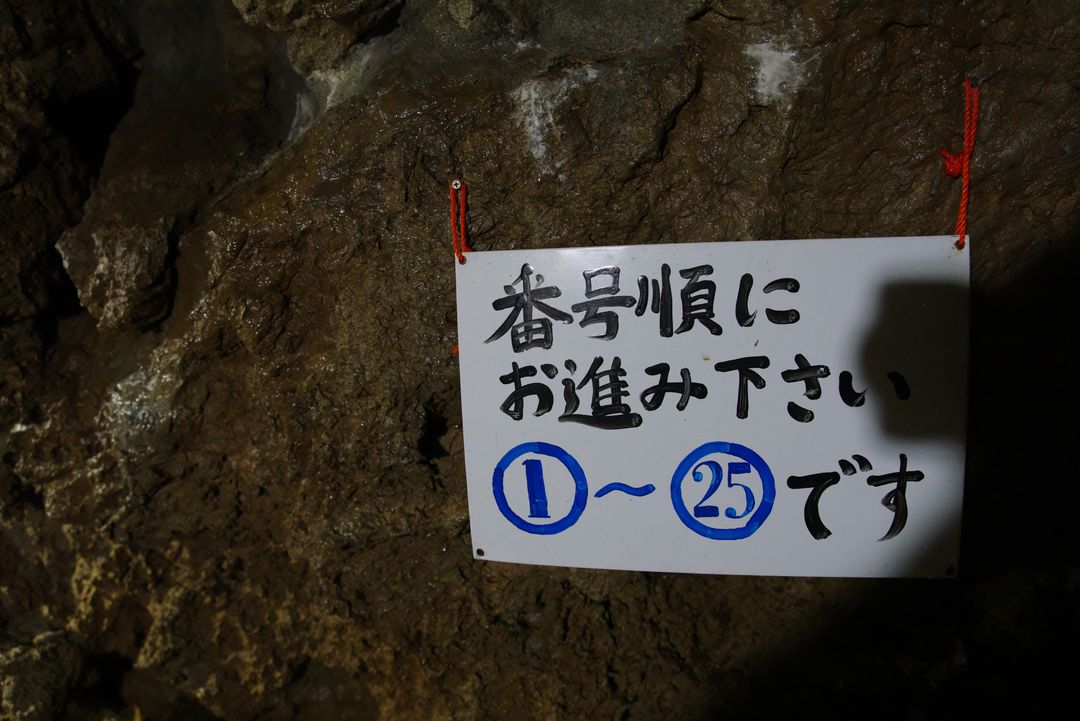

順路の全長はおよそ300メートルで、所要時間は30分ほどです。

入洞直後から、天井は中腰でないと歩けない高さしかありません。

ザックは置いていったほうが良いと忠告されていましたが、カメラをザックの肩ベルトに固定している都合上、背負ったまま入洞しました。ですがまあ、大失敗でした。荷物は預けていった方が良いでしょう。

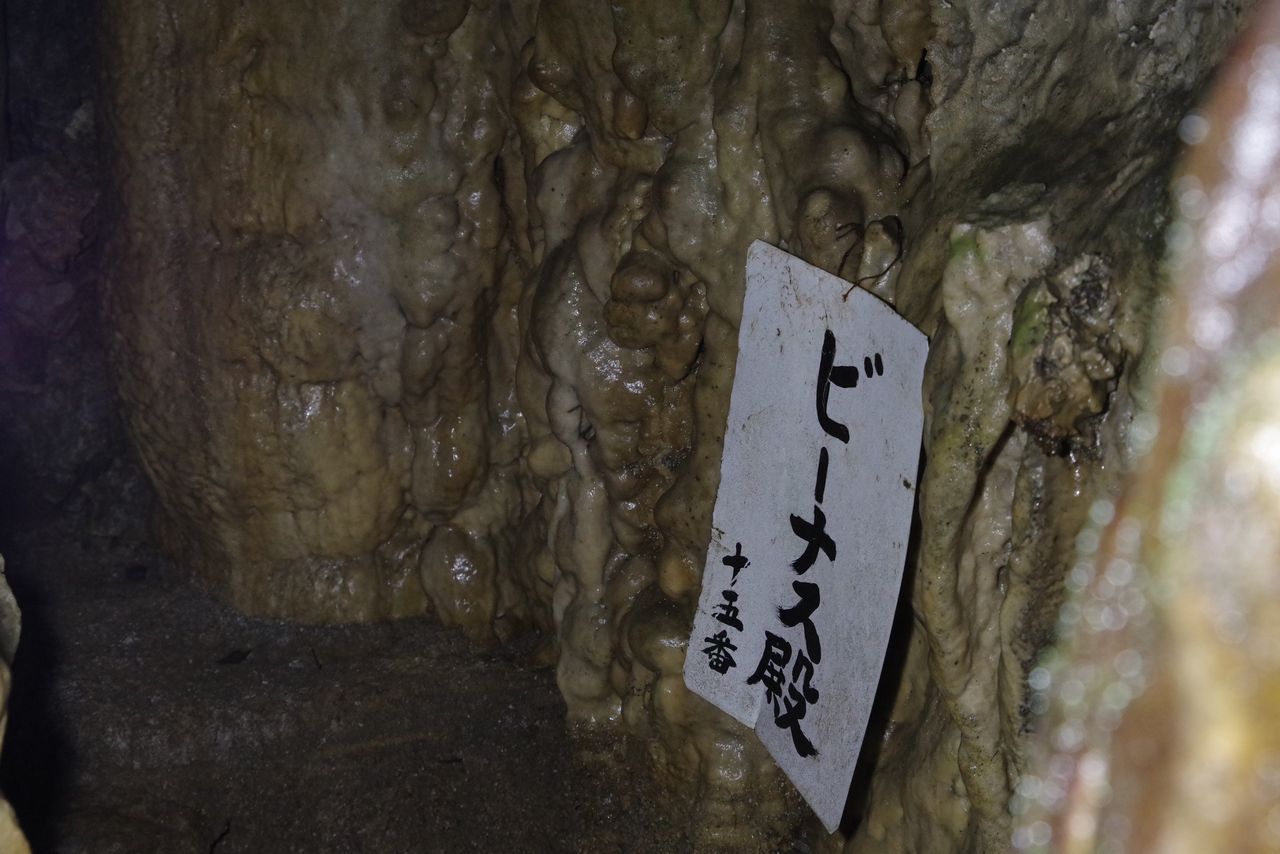

鍾乳石にそれぞれ名前がつけられているようですが、正直どれのことを指しているのか判らないものもチラホラとあります。あまり気にせず、好きなように見て回れば良いと思います。

中腰を通り越して、ハイハイしないと潜れないような場所もありました。お出かけ用の綺麗なベベを着てくるのはやめておいた方が良いです。

湿度がほぼ100%の空間であるため、気温が低めであるにもかかわらず、既に全身が汗だくです。また、屈むと眼鏡がすぐに曇って真っ白になります。

これぞまさに鍾乳石と言う姿をした壁面です。どのあたりがビーナスなのでしょう。

洞内に真っ直ぐ立つことの出来る場所は、数えるほどしかありません。大柄な人や中腰姿勢をとるのが辛い腰痛持ちには、少々厳しい場所です。

そして困ったことに、私はその両方に該当しているのです。こっ腰が。。

この植物は、電球の明かりのみを糧に光合成して生きているのでしょうか。一体どこから種子が入り込んだのでしょう。

洞内は割と高低差があって、縦方向に移動する場面も多めです。グリップの良い靴を履いてくるべきです。

ヌメヌメの鍾乳石たち。この大きさに育つまでに、どれほどの時間を必要としたのでしょうか。

入洞から35分ほどで一周して来ました。中々苦しい道のりでありました。ザックを背負ったまま立ち入るのは全く持ってお勧めいたしません。

4.大岳山登山 登頂編 苔生す鍾乳洞と滝の道

洞窟探検をつつがなく終えたところで、大岳山へと向かいましょう。林道沿いに奥へと進んで行きます。

洞窟巡りをしている間に雨が上がってくれないものかと期待していましたが、雨脚はむしろ強まってきました。

このルート上には小滝に大滝と言う、なんの捻りも無い名前の二つの滝があります。こちらはそのうちの一つ、小滝です。

水流が小規模と言うだけで、滝自体の大きさは決して小さくありません。見上げる高さです。

沿道にキャンプサイトが2箇所あります。こちらは上流側のサイトです。こじんまりとした静かな場所です。

10時30分 林道大岳線の終端まで辿り着きました。転回のために若干道幅が広くなっている程度で、駐車スペースと呼べるものは存在しません。

これから歩くルートは、首都圏在住のハイカーにはすっかりお馴染みの関東ふれあいの道です。たまに東海自然歩道と混同しそうになります。

ここからようやく山道に入ります。ここから山頂までおよそ2時間ほどの道のりです。

登り始めは奥多摩エリア定番の光景とでも言うべき杉の植林です。さしずめTHE奥多摩の道、濃霧バージョンと言ったところです。

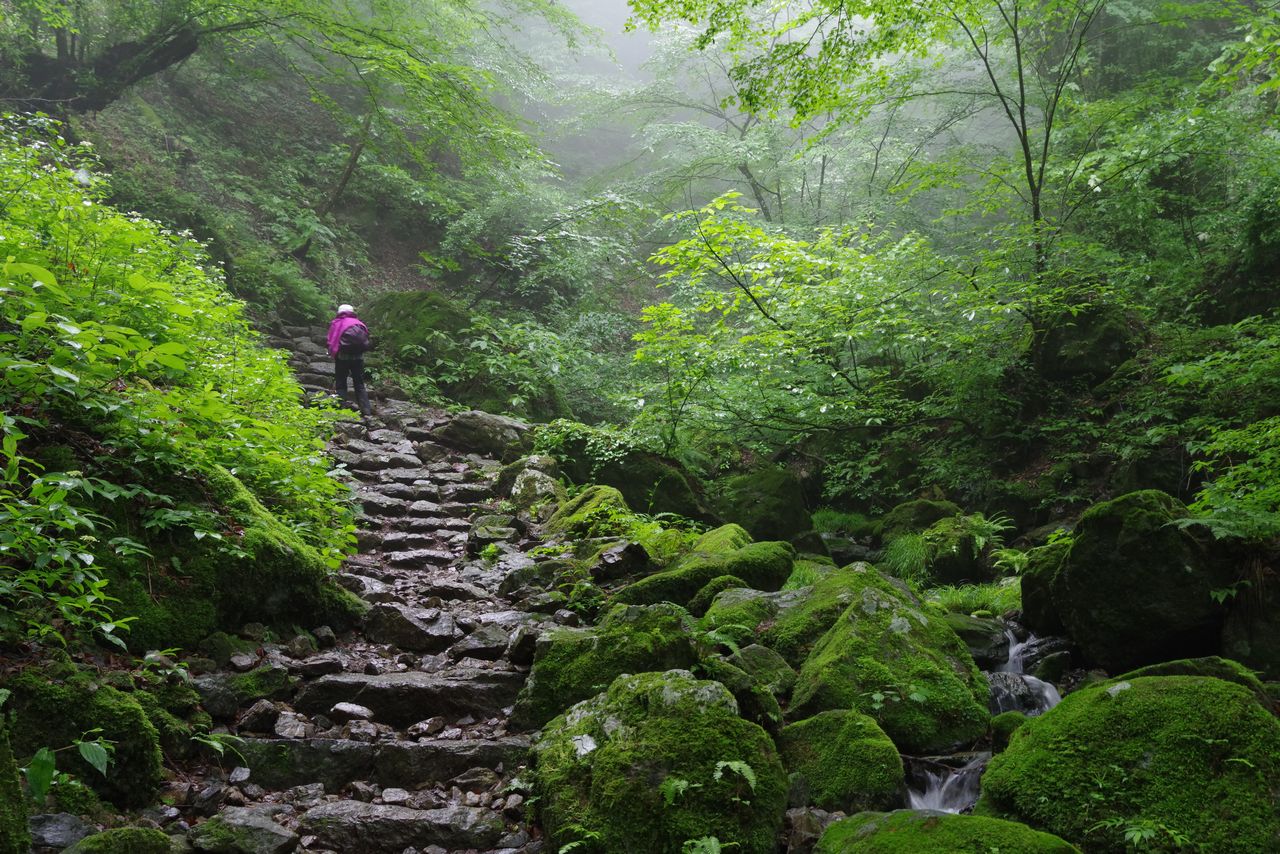

一面に苔生した沢の雰囲気がたいへん素晴らしい。完全にもののけ姫の世界です。

樹木に造詣が深いわけではないので、なんの木なのかはわかりませんが、樹齢100年など優に超えていそうな大木が立ち並んでいます。

うーん、そこまで大きくは無いかな。名前負けしているかも。子滝よりも水量は豊富です。

岩の上を滑めるように流れるタイプの滝ではなく、勢い良く水流が宙を舞っている滝です。

最近のカメラの手ブレ補正は本当に凄いですね。これはシャッター速度1/4秒で撮りましたが、全くブレていません。

関東ふれあいの道ということもあって、登山道は大変良く整備されています。木橋の中には、朽ちかけているものもありましたが。。

それにしても、この道の雰囲気は本当に素晴らしい。この後立ち寄る予定のロックガーデンよりも断然良いのではないかと思えてくるクォリティです。

名も無き多段の滝。この場所は、むしろガスっている時の方が断然良い雰囲気になるのではないかと思います。

フカフカの苔に癒されます。

殺伐とした日々の生活ですっかり荒みきっていた心が、見る見る浄化されて行くのがわかります。ああ、やっぱり山はいいな。例え天気が悪くとも。

この付近は山アジサイの群生地になっていました。満開にはまだ少し早かったようです。

目の前に立ちはだかる圧倒的階段。濡れている木の階段はとても良く滑るので、なるべく土の部分に足を乗せましょう。

11時50分 馬頭刈尾根に乗りました。大岳山までは残り1.7kmです。そう聞くと結構な距離に思えますが、この先はあまり高低差が無く殆ど水平移動のようなものです。

10メートルあるか無いかくらいの視界です。

これでは、熊に遭遇しても至近距離まで気付けませんな。離れた位置で発見したからと言って、それで何か対処が出来るとわけではありませんけれどね。

程なく分岐が現れます。直進すると大岳山を巻いて鋸山方面へ進むことになります。ここは当然右へ進みます。

大岳山の山頂部を巻くようなトラバース路を進みます。あまり歩かれていない道なのか、やや荒れ気味です。

大岳山荘の上に飛び出しました。地図を見た限りでは、大岳山荘を経由せずに山頂へ直登するルートも存在するようなのですが、どうも取り付きを見落としたようです。

大岳山登山におけるメインルートと合流したことにより、ここまでの静かな山行きから一転して、登山道は多くのハイカーで溢れかえっていました。

こんな天気だと言うのに、大岳山の人気のほどが窺えます。晴れていたらどうなってしまうのでしょう。

あまり眼にしたことの無い、変わった形状の狛犬が設置されていました。

大岳神社から山頂までは15分ほどの道のりです。

この天気ではどうせ何も見えはしないのだから、別にピークハントはしなくても良いかなーと思はないこともありませんが、一応は山頂を踏みに行きましょうかね。

大岳山の山頂直下はちょっとした岩場になっており、そこそこ険しい道となります。

岩肌がドライな状態であればなんら難しいことは無いのですけれど、濡れている時は要注意です。

12時40分 大岳山に登頂しました。

山頂標識が雲取山と同じ型のもに変わっていました。奥多摩三山の文言が無くなってしまいましたねえ。

心なしかガスが薄くなっているように感じられます。もう少し標高の高い山であれば、ガスを抜けて雲海を見られたのかもしれません。

山頂の様子

広い空間となっており休憩スペースには事欠きません。南側だけ樹木が刈り払われており、展望が開けています。

こちらがその南側の展望です。まあ当然の結果と言うかなんと言うか。晴れていれば富士山が良く見えます。

5.都内有数の癒しスポット、ロックガーデンを散策する

12時55分 真っ白な山頂を辞去しロックガーデンへ向かいます。

大岳山荘まで戻ってくると、またガスが濃くなりました。標高1,000メートル付近が一番が濃いようです。

山荘からしばらくの間、崖際を歩くトラバースが続きます。濡れている時には注意を要する場所です。

当然の事ながら、濡れていない時であらばナメてかかっても良いという意味ではありません。

分岐をロックガーデン方向に進みます。なお、このまま直進すると、サルギ尾根を経てスタート地点の大岳鍾乳洞入り口に戻れます。

ロックガーデンはなんでも、東京の奥入瀬と呼ばれているのだとか。これはまたずいぶんと大きく出ましたねえ。

入ってすぐに眼下に滝が見えます。ロックガーデンを象徴するランドマークとでも言うべき存在である、綾広の滝です。

高さはさほどありませんが、周囲を岩に囲まれた独特の雰囲気のある場所です。

ロックガーデンは、沢に沿って整備された全長1kmほどの遊歩道です。こんな感じの苔生した道が続きます。

コケマニアはたまらない場所です。ここは夏でも涼しい場所なので、避暑に訪れるのもよいかもしれません。

ロックガーデン散策終了。登りに通った鍾乳洞と滝の道が素晴らしすぎたせいか、あまり印象に残りませんでした。

6.大岳山登山 下山編 ケーブルカーでラクラク下山

御岳山ケーブルカー駅を目指して下山を開始します。こちらはロックガーデンを出てすぐの場所にある天狗岩と言う名の岩です。

まるで中指をおっ立てているかのような、ロックな岩ですね。

天狗岩には反対側から登ることが出来ます。例のごとく濡れている時は滑りやすいので慎重に。

見下ろすとこんな感じです。この木の根ががまた、濡れているととても良く滑ります。要するに、この場所は雨の日の訪問は避けたほうが良いでしょう。

沢沿いのロックガーデンを歩いて標高を落としてしまったことにより、御岳山ケーブルに向かうには少し登り返す必要があります。まあ、大した登りではありません。

特に神社にお参りしたい用件も無いので、御岳山のピークハントは省略します。石段を登って降りてしても全然楽しくないですし。

土産物店が立ち並ぶ宿坊街を通り抜けます。天気の悪さもあってか、あまり人がおらず閑散としていました。

坂の途中に、樹齢1,000年とも言われる神代のケヤキがあります。平安時代からここにあるそうです。

宿坊街には茅葺き屋根の家が何件か残っています。こちらは最近葺きなおしたのか、真新しい状態に見えます。

ケーブルカーの運賃590円をどうしても払いたくない人は、ここを歩いて下りましょう。私はケーブルカーを使ってラクラク下山しますがね。

ここまで来てようやく咲いているアジサイに出会えました。つぼみばかりで少々ガッカリしてた所です。

ちょうど良いタイミングで15時45分の便があると言うので乗り込みます。このケーブルカーは、スイカ・パスモが使えます。

バスへの乗り継ぎも実にスムーズでした。良い時間に降りてきたようですな。

あっという間に御岳駅に到着です。何時もこれくらいスムーズだと良いのですが。

駅前で御岳ソフトなる物が露天販売されいたので、別に暑くは無かったのだけれど思わず購入しました。大学芋をまぶした一風変わったソフトクリームで、お値段は400円です。

ここで高水三山のピンバッジが売られていました。バッジコレクターの方は要チェックです。

これがまたとても美味しい。まさか大学芋とバニラアイスの相性がこんなにも良いとは、コペルニクス的転回です。

御嶽駅にお越しの際は、必ず抑えておくべきマストな一品です。

当初の目論見の通り、大岳山登山は天気が悪くとも十分に楽しむことが出来ました。鍾乳洞と滝の道やロックガーデンを散策していてつくづく思いましたが、大岳山と言うのはコケの山なんだなあと。水がとても豊富な山だという事です。

6月から7月上旬にかけて、まだしばらくはピリッとしない天気が続くかとは思いますが、そんなときも家で腐っていないで、苔生す清流の山へと繰り出してみてはいかがでしょうか。晴天時にも引けをとらない登山体験が出来るかもしれません。

・・・いや、それでもやはり山は晴れている方が良いに決まっていますね。

<コースタイム>

大岳鍾乳洞入口BS(8:55)-大岳鍾乳洞(9:20~10:05)-林道終点(10:30)-大岳山荘(12:25)-大岳山(12:40~12:55)-御岳山神社(15:10)-御岳山ケーブル駅(15:35)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント