山梨県都留市、山中湖村および忍野村にまたがる石割山(いしわりやま)に登りました。

山中湖のすぐ傍らに立つ、丘の様に緩やかな姿をした山です。登山口からの標高差が小さいため手軽に登ることが可能で、それでいて富士山の展望が大変良いことから、日帰りハイキングの対象として人気の高い山です。11月の下旬には、富士山に向かって太陽が沈む、ダイヤモンド富士と呼ばれる光景を鑑賞することが出来ます。

忍野八海の湧水群見物と合わせて、秋の終わりの山中湖周辺を巡って来ました。

2024年11月25日に旅す。

富士五湖の一つである山中湖のすぐ傍らに立つ、石割山に登って来ました。お目当ては、富士山に向かって太陽が沈む、いわゆるダイヤモンド富士を鑑賞することです。

最寄りの登山口からであれば、それこそ1時間もあれば登れてしまう、大変手軽な山です。本格的な登山の対象と言うよりは、観光地寄り性質を持った場所であると言えます。

この前回訪問時は、富士山の上部に薄雲が湧いてしまっていたため、ダイヤモンドの輝きと形容するにはいささか物足りない光景でした。今回は快晴の予報を携えて、満を持しての再訪です。

石割山単体に登っただけでは、いささかボリューム不足で物足りないように感じたので、ついでに忍野八海に寄り道をしました。富士山からの伏流水が湧きだしている湧水群です。

全国区の知名度を持つ有名観光地なのですが、なんだかんだでまともに見物したことが一度もありませんでした。石割山からは比較的近距離にあるので、せっかくの機会だと思い工程に組み込みました。

しかしそここで待ち受けていたのは、インバウンドの洗礼とでもいうべき恐るべき大混雑でした。

人混みに揉まれてだいぶ辟易とさせられましたが、天気の方は文句なしの快晴秋晴れで、見事なダイヤモンドの輝きを見せてくれました。忍野八海観光とダイヤモンド富士鑑賞の2本立てでお送りする、石割山訪問記です。

コース

忍野八海バス停からスタートして、忍野八海を見物したのちに、二十曲峠経由で石割山に登ります。ダイヤモンド富士を鑑賞した後は、石割の湯に下山します。

ルートの半分以上は舗装道路歩きとなる、忍野村側から石割山を越える行程です。

1.石割山登山 アプローチ編 インバウンドで大混雑する日中の富士山駅

9時36分 JR大月駅

大月駅のホームは、かつて目にしたことの無いような大混雑の渦中にありました。周囲から聞こえてくる会話のほとんどは、異国の言葉です。

私が大月駅を訪問する理由は基本的には登山するためなのですが、登山は早出が基本であるため、普段であれば大月駅に降り立つのはもっと早い時間帯です。

午前9時台の大月駅かこれほど混雑していようとは思っていませんでした。おそるべしインバウンド。

富士急線も当然のように混雑していました。単線なので、そうおいそれとは増発ができないのでしょうけれど、ここ最近の富士急線は明らかに輸送力が不足しているように感じられます。

11時10分 富士山駅に到着しました。ちなみに高尾駅からここまで、ずっと立ったままでした。ここ最近、混雑ぶりがさらにひどくなって来てはいませんか。

富士急行様におかれましては、富士五湖エリアでの収益をもって、過疎地域の路線バスをなにとぞ今後とも維持し続けて頂きたく。

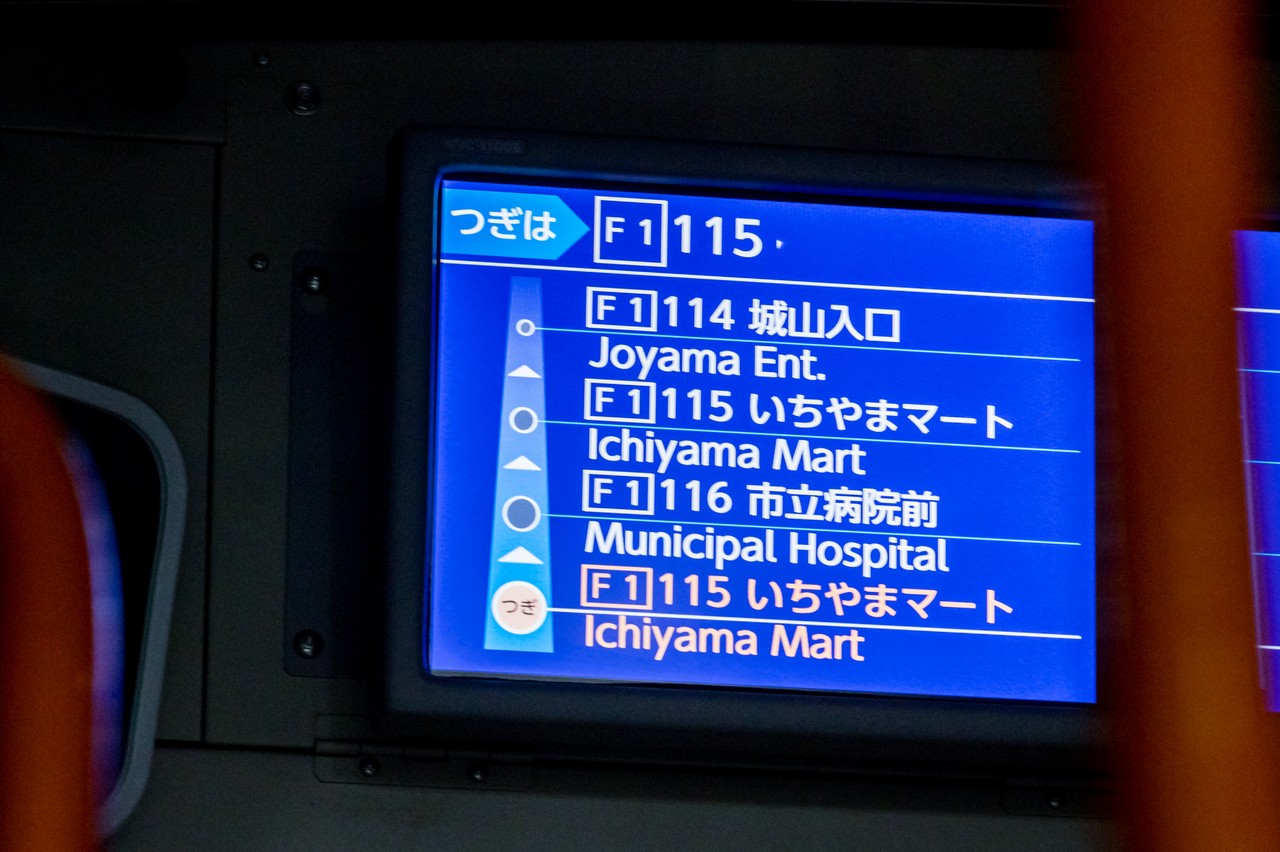

富士山駅から忍野八海へ行くには、山中湖周遊バスの他にも御殿場駅行きバスが使えます。

いちやまマートの前を行ったり来たりする周遊バスよりも、御殿場駅行きのバスの方が所要時間はわずかに短いです。人混みに揉まれる苦行の時間を少しでも短縮したい人は、御殿場駅行きのバスを使いましょう。

12時10分 忍野八海バス停に到着しました。ここまで都心部の通勤ラッシュ並みの乗車率でした。恐るべしインバウンド。なんだかもう富士五湖エリアは、気軽に来れる場所ではなくなってしまった感があります。

2.富士山の伏流水が湧出する忍野八海

忍野八海の湧水群は、バス通りから少し奥へ進んだ場所にあります。自然と人波が出来ているので、ついて行けば問題はありません。この通り標識もしっかりとあります。

忍野八海と言えば押しも押されぬ超有名観光地であるわけですが、何気に真面目に見て回ったことは一度もありません。だって、富士五湖エリアまで出かけたら、普通(?)は山に登ってしまうではありませんか。

食べ物を売る商店が多数軒を連ねていて、辺りには良い匂い漂っていました。買い食いタイムだーと叫びたくなるところではありましたが、しかし売られている商品はことごとくインバウンド価格です。

忍野八海とはその名の通り八つの池からなる湧水群です。こちらがその中でも最も有名であろう、涌池(わくいけ)です。池の底から湧き出しているのは、富士山や杓子山などから伏流してきた水です。

冬の間に富士山に降り積もった大量の雪は、夏に向かって少しずつとけて山体にしみ込んで行きます。地中へ浸透した水は時間をかけて伏流し、およそ20年ほどの歳月を経てここから湧き出して来ています。

まるでユーシンブルーの様に、青く見える水がとても印象的です。青く見える理由をものすごく大雑把に言うと、池の底の砂が白いため、光を良く反射するからです。

振り向けば奴がいる。なるほど、いかにも外国人観光客が喜びそうな光景ではあります。

涌池のすぐ隣にあるこちらの池は濁池です。名前とは裏腹にまったく濁ってはおらず、そこに生えている水草が鮮やかに見えています。

でっぷりと太ったマカモが、水辺で寛いでいました。ちなみに、左手前にいる頭が緑色なのがオスです。

涌池の先にあるこちらの一番大きな池は、中池と銘打たれていますが、忍野八海の一つではなく人工的に作られた池です。対岸にある建物は蕎麦屋らしいのですが、凄まじい混雑具合です。

こちらは鏡池です。中池と比べるとずっと小さくて地味ですが、人工池ではなくれっきとした忍野八海の一つに数えられています。

名前の由来は読んで字のごとく、富士山の姿が鏡のように映るから・・・らしいのですが、本日は風があるためか今一つのリフレクションです。

畑のため池か何かのようにしか見えませんが、こちらも忍野八海の一つに数えられている菖蒲池です。菖蒲とはアヤメの仲間の花ですが、今はシーズンではないため咲いてはいません。

涌池や中池のある辺りからは少し外れた場所にあるためか、菖蒲池の周囲にはほとんど人影もなく閑散としていました。

3.二十曲峠への長い舗装道路歩き

まるで人混みに追い立てられるように、散策を早々と終えて忍野八海を後にします。ここから二十曲り峠までは、舗装道路歩きが続きます。

まっすぐに二十曲り方面へは向かわずに、忍野八海の一つである出口池に寄り道していきまます。一つだけ他の池からは少し離れた場所にある湧水です。

10分少々歩いたところで、住宅地の傍らにポツンと池がありました。完全に観光地化されている涌池の周辺とは打って変わって、閑静と言う言葉がしっくりとくる場所です。

忍野八海の中では最大の面積を持つ池です。池の対岸には出口稲荷大明神の神社が佇んでおり、どこか厳かな雰囲気が漂っていました。

過去に池で遊泳した不届者でもいたのか、わざわざ救助用の浮き輪が備え付けられていました。普通に足がつきそうな水深ですけれどね。

先へ進みましょう。深く考えずに出口池からファナック通り沿いを進んでしまったのですが、結果としてだいぶ無駄に遠回りをすることになりました。一度引き返して県道沿いを歩いた方が近道です。

南にぐるっと遠回りしたところで、北向きに進路を転じます。正面に見えているのは杓子山(1,598m)です。忍野村の裏山とでも言うべき存在の山で、山腹の一部が茅場として利用されています。

忍野八海の湧水は主に富士山からの伏流水を水源としていますが、この杓子山からの伏流水も一部含まれています。

道中に忍野八海とはまた別の浅池と呼ばれている湧水池もあります。まあ要するに、忍野村がある一帯はそれこそあちこちから水がポコポコと湧き出ている場所なのでしょう。

名前の通りに浅い池です。こちらも出口池と同様に観光地化はされておらず、至って静かなものです。

遠回りしたこともあり、結構な距離を歩いてきたところで、ようやく二十曲峠の名前が書かれた案内が現れました。

正面に見えている鞍部の辺りが、目指す二十曲峠であるはずです。現在地からそれほど大きな標高差はありませんが、まだひと道あります。

目指す石割山の姿も見えています。忍野村側から見ると、送電鉄塔くらいしか外観上の特徴が無い、至って小さな山の様にしか見えません。

石割山の標高は1,400メートル少々あり、決して低山と言う訳ではないのですが、忍野村自体の標高がかなり高い場所にあるため、標高差はさほど大きくありません。

道標の導きに従って進みます。二十曲峠は車で直接登ることが出来る峠で、富士山の好展望地としてそれなりに名前が知られている場所です。

現時点で既に太陽はここまで下がってきています。あまりのんびりとし過ぎて、ダイヤタイムに間に合わなかったりでもしたら目も当てられないので、少しばかりペースアップして行きましょう。

山道に入りました。さほど傾斜はきつくなく、緩やかに登って行きます。

分岐が現れました。車でお越しの場合は左に大きく回り込みますが、徒歩の登山者は直進すると若干の近道が出来ます。もっとも、徒歩で二十曲峠を目指す人間はあまり多くないでしょうけれど。

分岐を過ぎて以降も舗装された道が続いていますが、枯れ葉の積もり具合からして車両の往来はなさそうです。これは旧道なのかな。

途中から舗装が無くなり、ダートになりました。路面は所々で大きく洗堀されていて、すでに車道としての機能は失われて久しそうです。

時期的に富士五湖エリアの紅葉シーズンとしてはもう最終盤だと思いますが、それでも所々にこうして残っていてくれました。

先ほど分岐した車道と合流しました。ここまで登ってくれば、峠まではもう後僅かです。

広々とした専用駐車場がありますが、もっと峠の近くにも駐車可能なスペースがあるためか、1台も停まっていません。ダイヤモンド富士効果で多少は混むかのなと思っていたのですが、この様子ならさほどの混雑はなさそうです。

ここでも終わりかけの紅葉の回廊が出迎えてくれました。今回の訪問は紅葉見物が目的ではありませんが、思いがけず良いものを見れました。

前方に崖の上に張り出した立派なウッドデッキが見えて来ました。ここが峠であるようです。

14時40分 二十曲峠に到着しました。富士山の好展望地としてそれなりに名の知れた場所なのですが、自身訪れたのは初めての事です。なにしろ、車が無いとアクセスが少々不便な立地なものですから。

電線が視界に入ってしまう点はイマイチいただけませんが、この通りたいへん素晴らしい富士展望を眺めることが出来ます。今の時間は閑散としていますが、日中はインバウンドバスツアー等で混雑したりするのだろうか。

ちなみに、当然ここからもダイヤモンド富士を拝むことが出来ます。時期は石割山の山頂からよりも若干後で、12月の上旬です。

新道峠のFUJIYAMAツインテラスといい、富士五湖エリアではここ最近こうしたウッドデッキが増えて来ています。地元行政に深く潜り込んだ、ウッドデッキコンサル(?)的な何者かが暗躍しているのだろうか。

4.石割山登山 登頂編 送電鉄塔を横目に歩む、山頂への道のり

ダイヤタイムまでは残すところあと1時間です。足早に山頂へと向かいましょう。二十曲峠からようやく登山道が始まります。

傾斜は緩く大変歩きやすい登山道です。二十曲峠からの石割山は標高差が僅か260メートルしかなく、高尾山未満の運動強度でしかありません。

石割山山頂のすぐ近くを送電線が通っており、登山道は送電鉄塔に沿うようにしてあります。もともと鉄塔の巡視路を兼任している道なのでしょう。

左手に見えているこの大柄な山は、道志山塊最高峰の御正体山(1,681m)です。石割山とは尾根で繋がっており、なかなかのロングトレイルにはなりますが、日帰りで縦走することも可能です。

だいぶ日が傾いて来ました。このタイミングで結構な数の下山してくる登山者とすれ違いましたが、ダイヤモンド富士の事は知らないのだろうか。

他人事ながらもったいないなとは思いつつ、特におせっかいはせずに挨拶だけしてすれ違いました。そもそも日没後にヘッドライトを付けて下山するのは、あまり一般的だとは言えない行為ですから。

頭上が大きく開けました。こと低山歩きにおいては、送電鉄塔のある場所に好展望ありです。ここはどんな感じでしょうか。

背後に杓子山の姿が見えます。忍野村側から見るとそれほど大きな山には見えませんが、こうして引いた位置から眺めるとなかなか大柄な山です。

杓子山の後方に、大月市の雁ヶ腹摺山(1,874m)や黒岳(1,987m)などが見えています。右奥には東京都最高峰の雲取山(2,017m)の姿もあります。

頑張って飛ばしたこともあってか、割とあっけなく山頂が見えて来ました。

15時20分 石割山に登頂しました。二十曲峠スタートなら、僅か30分程で登れてしまうお手軽な道程でした。もっとも、公共交通機関の利用を前提とした場合は、二十曲峠に行くまでがまず遠いのですけれどね。

5.石割山山頂から望むダイヤモンドの輝き

山頂にはダイヤ待ちの人が既に何人か待機していました。平日と言うこともあってかそこまで混雑はしておらず、三脚の場所取り合戦のような事態は起こっていませんでした。

ちなみに私は、面倒なので三脚は持ってきていません。被写体が太陽である以上は十分な光量があるはずなので、手持ち撮影でも特に問題はないでしょう。多重露出撮影がしたければ話は別ですけれど。

ダイヤタイムまでは、残すところとおよそ30分程です。視界の開けている場所に陣取って、その瞬間が訪れるのを待ちましょう

太陽が山頂に向かって沈んでいきます。普段はあまり太陽の軌道を意識したりはしませんが、冬に近い時期だとこんな横向きに沈んで行くものなんですね。

そして迎えたダイヤタイム。文句なしの完璧なダイヤモンドの輝きを見せてくれました。素晴らしい!

前回訪問時は生憎の薄曇り状態の空で、ダイヤと言うよりは巨大な火球のようにしか見えませんでした。今回はしっかりと光輝いています。

富士山自体の巨大な日影が、麓の一体を包み込んでいます。秋から冬にかけての時期の山中湖村は、それだけ日没時間が早いと言うことです。

ダイヤタイム終了です。毎度のことながら、あっという間の天体ショーでした。そして日が沈むなり、いきなり寒くなりました。太陽とはまことに偉大なものですな。

6.石割山登山 下山編 石割の湯へ下山してひと風呂浴びる

ダイヤモンド富士が終了した後は、そのまま余韻に浸ることもなく足早に下山を開始します。出来ることなら、暗くなる前に下山してしまいたいからです。

山頂から10分程下った地点に、石割山の名前の由来であるところの石割神社があります。割れ目がある巨石をご神体として祭っている神社です。

この神社を訪れるのは、何故かいつも決まって辺りが薄暗くなる時間帯になってからです。ダイヤモンド富士を見た後だったり、御正体山から縦走してきた後だったりするからです。

時間が無いからスルーしてしまうことが多いのですが、本日は久しぶりにお参りして行きましょう。石割神社の参拝の作法はとてもユニークなものです。

この割れた岩の隙間を3回通り抜けると願いが叶うとされています。体を横向きにしないと通れないので、ザックは降ろしてから通りましょう。

全力で腹を引っ込めて、何とか詰まらずに通り抜けることが出来ました。

思わず寄り道をしてしまいましたが、既に日は沈んでいます。黄昏時の残光が残っている内に下山してしまいましょう。

途中に東屋のある休憩スペースがあります。この道は登山道と言うよりは石割神社の参道でもあるので、登山者以外が歩くことも意識して整備されているように感じられます。

山中湖平野に直接下りたい場合は、403段あると言うこの石の階段を下るのが最短です。私は石割の湯に立ち寄るつもりでいるので、ここからは下らずに左方向へと進みます。

ISO感度を上げたので写真は妙に明るく写っていますが、辺りがだいぶ薄暗くなって来ました。この後は写真も撮らずに早足で下山しました。

16時50分 石割の湯まで下って来ました。ここでひと風呂浴びて行きます。

帰路の河口湖行きの周遊バスは、このすぐ後の16時59分発と18時23分発の最終便があります。富士急行線はどうせまだ混んでいるでしょうから、最終バスまでゆっくりとしていきましょう。

一風呂浴びた後は、バス時刻までまだ時間があるので、食堂で夕飯を頂いて行きます。食堂のラストオーダーは18時までなので、そこだけご注意ください。

時刻表通りにやってきた最終バスで撤収します。この時間ともなると流石にもうインバウンド客もおらず、バスは至って空いていました。

この山中湖周遊バスは地元住民の生活路線も兼ねているのか、いちやまマートの前を行ったり来たり途中で色々寄り道するため、駅までは結構な時間がかかります。

そんな訳で、富士山駅に到着した時には19時半を回っていました。

本日得られた教訓としては、富士五湖エリアでインバウンド客による混雑を避けたかったら、朝早くに来て夜遅くに帰れと言うことですね。日中の混雑が嘘のように空いている大月行きの鈍行列車に乗り込み、帰宅の途に付きました。

久方ぶりとなる石割山への訪問でしたが、富士五湖エリアの大混雑ぶりに辟易とさせられた一日となりました。こうも混むとなると、なかなか気軽に訪問しようという気持ちが削がれてしまいます。富士山の周辺には良い低山が沢山あるだけに、いち登山者の立場としては、この加熱したインバウンドの狂乱が少しは落ち着いてくれることを願う次第です。

肝心のダイヤモンド富士の方は、文句のつけようがない完璧な輝きを見せてくれましたな。これほどの好条件がそろう機会は年にそう何度もあるものではないので、最良の1日に訪問することが出来たと思います。

ダイヤモンド富士を拝むチャンスは冬至を挟んで年に2回あります。興味がある方は、天気予報とにらめっこをしてチャンスの到来を待ち構えてください。

<コースタイム>

忍野八海バス停(12:10)-出口池(12:50)-二十曲峠(14:40)-石割山(15:20~16:00)-石割神社(16:15)-石割の湯(16:50)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

オオツキさん、

わかります。最近は富士五湖周辺や富士急行線の混雑がひどいですよね。でもありがたいことに、大半のインバウンド観光客は山奥までは来ないので、そこはまだ静かでホッとします。

デイビットさま

コメントをありがとうございます。

おっしゃるとおり山に入ってしまえば後は静かなものですが、そこに至る行程での混雑ぶりには面くらいました。道志山塊や御坂山地には小粒ながらも良い山が沢山あるので、積極的にブログで取り上げて行きたい思いつつも、最近は混雑に尻込みしてしまっています。

オオツキさん、ご無沙汰しております。nobuです。富士山界隈のインバウンド混雑は本当に大変なことになってますね。私も、昨年精進湖から三方分山、パノラマ台に行った際、帰りの河口湖までのバスが渋滞に巻き込まれ、おまけに予約済みの橋本行バスのチケットがコンビニのレジ待ち行列で発券できず乗り遅れ、泣く泣く通勤ラッシュ並みの富士急の特急で帰りました。(土日の夕方は特急ばかり)

今後は、八王子在住ということもあり、往復とも道志みちを利用しようかと考えております。

nobuさま

コメントをありがとうございます。

車もどのみち現地で渋滞に巻き込まれることは避けれないので、ピークの時間帯からずらすくらいしか対応は難しそうです。この混雑が一過性のものなのか、今後もずっと続くのかはわかりませんが、なかなか行きづらい場所になってしまいました。