栃木県日光市にある男体山(なんたいさん)に登りました。

中禅寺湖畔の傍らに立つ富士山型の美しい円錐形をした成層火山で、古くから信仰の対象となってきた日光のシンボルとでも言うべき山です。

山開き直後の人影も疎らな時期をねらい、日帰り登山をして来ました。

2016年5月6日に旅す。

今回は前々から登りたいと目をつけていた山である、日光男体山に登ります。

中禅寺湖畔からスックとそびえ立つ美しいシルエットを持ったこの山の姿は、日光の観光案内パンフレット写真などにたびたび登場するので、目にする機会も多いのではないでしょうか。

日光と言えば、真っ先に思い浮かぶのは東照宮を始めとする社寺かもしれませんが、登山好きの人間にとっても日光は見るべき物の満載な場所です。

日光と言えば、真っ先に思い浮かぶのは東照宮を始めとする社寺かもしれませんが、登山好きの人間にとっても日光は見るべき物の満載な場所です。

男体山を始めとする日光連山の成層火山郡や、関東地方最高峰のタイトルもつ白根山などなど、名だたる名山がそろい踏みの一大登山スポットです。

登ってみたい山が多すぎて、目移りしてしまうのが最大の難点でしょうか。

まあ、日光初心者(?)としては、手始めに一番有名かつ人気の男体山から攻めるのが、最も無難な選択でありましょう。

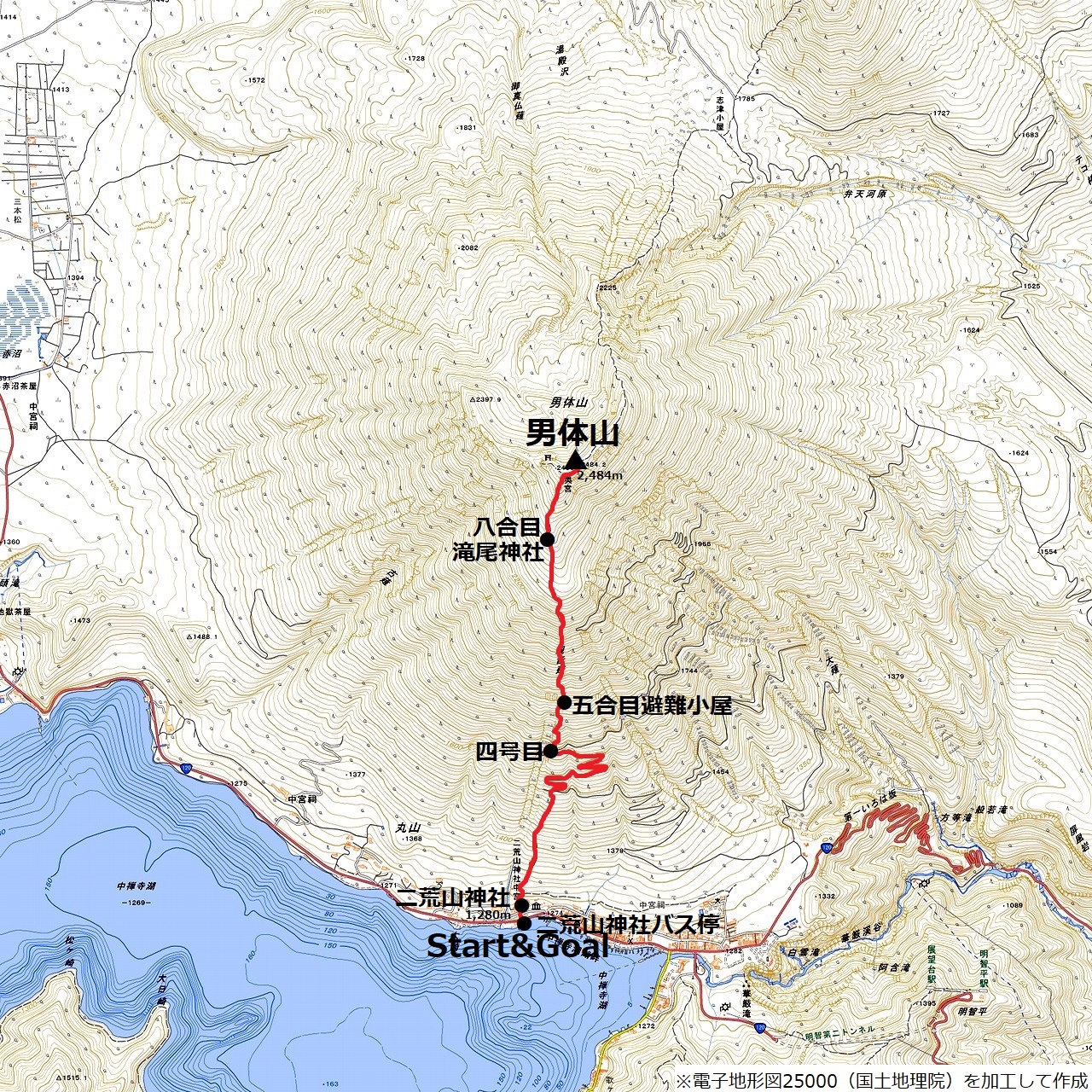

コース

二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)より山頂を往復します。登山ルートは基本的に直登一辺倒です。

1.日光男体山登山 アプローチ編 男体山のお足元の二荒山神社を目指す

東武線の快速電車が、快調に東部日光駅を目指して進みます。

関東一遅い快速電車の呼び声が高い京王線の快速[要出典][誰によって?]に乗りなれている私は、東武線快速の快速ぶりに度肝を抜かれました。

東武日光線の快速電車は、有料特急である「けごん」と停車駅が全く同じであるにもかかわらず、普通の乗車券で乗れるので、少しでも交通費を浮かせたい人には非常にオススメです。

もっとも乗り心地に関しては、おおよそ快適からは程遠いですがね。

この車両の4人掛けボックスシートを設計した技師は、成人男性の平均身長が160cm未満だった、明治時代の座席の寸法をそのまま流用したに違いない。

8時30分 東武日光駅に到着しました。世界的観光地である日光の玄関口であると言うだけあって、洒落た三角屋根の駅舎が印象的です。それに比べて、JRの日光駅はなぜあんなにボロいのだろうか。

ここから湯元方面バスに乗り込む予定だったのですが、乗り合いタクシーがバスと同じ料金で二荒山神社まで運んでくれるというので、そちらに乗りました。

上の写真の左下に写っている黒いワゴンタイプ車両がそれです。

乗り合いタクシー効果で、予定よりも早くに二荒山神社に到着しました。ヘアピンカーブで有名ないろは坂を越えてきた筈ですが、寝こけていたので記憶にありません。

ちなみに二荒山と言うのは、男体山の古名です。よってこの神社は、要するに男体山神社です。そのまんまな名称ですね。

男体山は山そのものが二荒山神社の御神体であり、そして私有地でもあります。登る際には登拝料として500円を納める必要があります。

受付を済ませるとルートに関する簡単な説明があり、安全祈願のお守りがもらえます。

2.男体山登山 直登編 最後まで直登の一辺倒が続く修験の道

登山開始です。登り始めは熊笹に覆われた急斜面の登りです。男体山は見た目通りの真っすぐな山であり、基本的に最後まで傾斜が緩むことはありません。

3合目まで登ってきたところで、舗装道路に出ました。どうやら2合目の標識は見落としてしまったようです。

20分ほど車道を歩き、再び登山道に突入します。男体山の全行程において、一息つくことが出来るのはこの区間だけです。

10時20分に5合目を通過。半分まで登って来ました。男体山は結構キツイ山だと聞いていたのですが、今のところはそこまでハードだという印象はありません。

なにやらあばら屋がありました。山と高原地図には5合目の所に避難小屋のアイコンが描かれています。まさかコレのことなのか?

この辺りから男体山がついにその牙を剥き始めます。手を使わないと登れない道になって来ました。

何度目とも知れない鳥居をくぐります。修験の山らしく、この山の道中は鳥居だらけです。

またおもや建物が出現しました。5合目のあばら屋とは違い、今度は立派な造りの建物です。

8合目の滝尾屋神社です。一応は避難小屋を兼務しているようですね。

鎖場がありますが、ここを通らずとも登れる道が脇にあります。修験の山っぽさを演出するためのアイテムと言ったところですかね。

背後に中禅寺湖(ちゅうぜんじこ)の全容が見えてきました。男体山とともに、日光を象徴するランドマーク的な存在ですな。

2000メートルを越えた辺りからは、5月上旬でも日陰にはまだ雪が残っていました。

9合目を過ぎるとすぐに、森林限界を突破して一気に視界が広がりました。足元は火山岩の砂礫に変わり、非常に歩きにくい道です。

関東地方の最高峰である日光白根山(2,578m)が見ました。あちらにはまだ大分雪が残っています。麓に広がる平原は戦場ヶ原です。

中禅寺湖全景。中央右より見えている一際高い山は皇海山(すかいさん)(2,144m)かな。高曇りなので周囲は問題なく見えますが、どんよりとしていてピリッとしない天気です。

奥日光の湯ノ湖も見えました。風向きによっては、時より硫黄の匂いがここまで漂ってきます。

砂礫の急斜面としばし格闘の後、ようやく山頂が見えてきました。

12時 男体山に登頂しました。登山開始から3時間ちょうどでの到着です。これは、ロクに休憩もとらず結構頑張って登った結果なので、普通に登るともう少し時間はかかると思います。

背後の建物は、二荒山神社の本宮です。

山頂に立つ二荒山大神。この髪型の像を見ると、すべて日本武尊に見えてしまいますが、別人でした。

3.日光のシンボルの山から望む大展望

男体山の象徴として非常に有名なのが、この全長3.5メートルの巨大な剣です。

この剣は2代目で、ステンレス製です。初代の剣は、2012年に腐食した根元からポッキリ折れてしまったのだとか。

剣の台座から眺める山頂の様子です。まだ山開きして間もない時期とあって、山頂は割りと空いていました。

ハイシーズンになると、休憩する余地も無いほど人で溢れかえるのだとか。なにせ、世界遺産(日光)と日本百名山の二つのブランドを持つ山ですからね。

同じく日光連山ファミリーの山々。手前が大真名子山(2,376m)で、右奥にあるのが女峰山(2,483m)。

女峰山アップ

日光連山の母は、簡単には登らせてくれない厳しい山です。

西側の展望。右の双耳峰が東北地方の最高峰である燧ヶ岳(2,356m)。中央の真っ白の山は至仏山(2,228m)です。

東北地方の最高峰と言いながら、関東地方の最高峰である白根山と余り離れていない位置にあります。行政上の関東地方と東北地方の境界がこの辺りにあるというだけのことですね。

奥に見えているのは上越国境地帯にある谷川連邦の山々。こちらもまだ真っ白です。

上から見たいろは坂。左下の赤い屋根が見えているのは明智平でしょうかね。

山頂から見下ろした中禅寺湖の全景を一枚。中禅寺湖は、今から2万年ほど前に男体山の噴火によって出来た堰止湖です。

栃木県で最も大きな湖であり、全長は25kmほどあります。標高千メートルオーバーの場所にあることを考えれば、かなりの大きさです。

中禅寺湖をバックにセルフタイマーで記念撮影などしてみる。

GW最終日だったので髭が凄い事になっております。基本的に、休みの日には髭を剃りません。面倒臭いので。

4.男体山登山 下山編 急登の下りはあっという間

下山開始です。登り一辺倒の道だっただけに、下りも一直線です。ピストなので脇目も振れずにサクサクとまいりいますよ。

14時20分 下山完了。急坂を勢い良く下りすぎて途中で2度もコケました。

そして、下山中に一枚も写真を撮っていなかったことに気付く。

帰りのバスの中から男体山に別れを告げます。さらば男体山。評判通りの良いお山でありました。この写真を撮った後すぐに、深い眠りに落ちました。

せっかく日光まで来たと言うのに、観光もロクにせずにサッと登ってサッ帰ると言う忙しない一日でした。本当は湯元まで足を伸ばしたかったのだけれど、時間的にあまり余裕も無かったので。

男体山はその名前が示すとおり、始めから最後まで登り一辺倒と言う大変男らしい山です。山頂からの展望は一級品で、周囲に視界を遮るもののない360度のパノラマが広がります。

山頂から眼下に見下ろす中禅寺湖の迫力は圧巻で、他の山では決して見ることのかなわない、オンリーワンの景観を作り出してくれます。男体山の魅力は、脇に寄り添う中禅寺湖との共演によって作り出されていると言えるでしょう。

今回は公共交通機関を使用した日帰り登山と言うことで、駆け足気味に忙しなく登り降りましたが、時間が許せば反対側の志津乗越へ抜ける縦断ルートを歩いてみたいところです。

<コースタイム>

二荒山神社(9:05)-5合目(10:20)-男体山(12:00~12:45)-二荒山神社(14:20)

完

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント